Paul VincentRaymond SouplexYvan AudouardJean-Paul Le ChanoisGeorges RavonJacques ChancelMarcel E. GrancherAlexandre BreffortKléber HaedensAndré WarnodMarius RichardAndré BerryPierre Devaux (II)Yves KrierCurnonskyYves GandonPaul BerliatPaul Gordeaux

Académie Rabelais (Éditeur scientifique)Henri Monier (Illustrateur)Jean Sennep (Illustrateur)Bernard Aldebert (Illustrateur)Michel Herbert (Illustrateur)Pol Ferjac (Illustrateur)

Académie Rabelais (Éditeur scientifique)Henri Monier (Illustrateur)Jean Sennep (Illustrateur)Bernard Aldebert (Illustrateur)Michel Herbert (Illustrateur)Pol Ferjac (Illustrateur)

287 pages

Editions Rabelais (12/06/1956)

/5

1 notes

Editions Rabelais (12/06/1956)

Résumé :

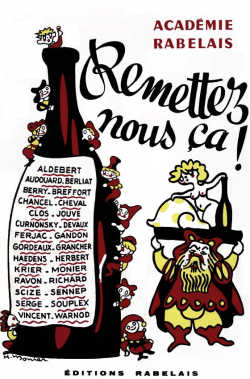

Troisième anthologie de l'Académie Rabelais. 21 textes drôles et inconvenants, dans l'esprit - parfois très lointain - de François Rabelais.

Sommaire :

- "Une Fille qui Promet" (Nouvelle d'Yvan Audouard, Illustrée par Sennep).

- "Rossignol et Gastronomie" (Nouvelle de Paul Berliat, illustrée par Bernard Aldebert).

- "Une Idylle Cléricale" (Nouvelle d'André Berry, illustrée par Henri Monier).

- "Cuisine Chinoise" (... >Voir plus

Sommaire :

- "Une Fille qui Promet" (Nouvelle d'Yvan Audouard, Illustrée par Sennep).

- "Rossignol et Gastronomie" (Nouvelle de Paul Berliat, illustrée par Bernard Aldebert).

- "Une Idylle Cléricale" (Nouvelle d'André Berry, illustrée par Henri Monier).

- "Cuisine Chinoise" (... >Voir plus

Critiques, Analyses et Avis (1)

Ajouter une critique

L'Académie Rabelais, toujours en activité de nos jours, est l'une de nos institutions les plus injustement méconnues. Elle s'est primitivement constituée pendant l'Occupation, à Lyon, où bon nombre d'hommes de lettres, d'artistes, de gastronomes et autres mondains de la capitale s'étaient réfugiés, puisque Lyon était en zone libre.

Tous ces lettrés et érudits, qui faisaient contre mauvais fortune bon coeur, se regroupèrent autour de celui qui était alors, depuis la fin des années 20, une célébrité locale, Marcel E. Grancher, journaliste et écrivain qui, avant la guerre, appartenait à cette génération des auteurs dits "gais", publiant des livres humoristiques ou gentiment déconneurs, qui connurent un immense succès dans les Années Folles.

La guerre vint interrompre cette divertissante industrie littéraire, qui ne reposa bientôt plus que sur les épaules du seul Grancher, bien à l'abri à Lyon, et dont l'activité journalistique à plein temps lui fournissait le budget pour continuer à éditer des livres sur sa micro-structure, les Éditions Lugdunum, même si les ventes étaient souvent médiocres. Pourtant, un miracle survint : Marcel E. Grancher publia un roman qui s'appelait « le Charcutier de Mâchonville », farce provinciale et gauloise qui, peut-être, sortie à un autre moment, n'eût pas plus que ça attiré l'attention. Mais en 1942, les français avaient terriblement besoin de se changer les idées. le roman fut donc un best-seller dans toute la France, et fut même, après la libération, adapté en film. La carrière de Marcel E. Grancher fut lancée, et surtout, la fortune arriva enfin. Une fortune que l'écrivain ne laissa jamais dormir, désireux de créer sa propre maison d'édition parisienne.

Après la Libération, tous les exilés lyonnais revinrent à Paris, mais restèrent nostalgiques des petit dîners hebdomadaires organisés à Lyon sous l'Occupation, et il fut donc décidé de perdurer, en temps de paix et de reconstruction nationale, cet esprit de gauloiserie épicurienne bien français par le biais d'une académie littéraire, qui, dans un premier temps, devait s'appeler « Académie Courteline », mais de par la présence enthousiaste, parmi les membres fondateurs, d'éminents gastronomes et oenologues, comme le célèbre Curnonsky, recentra l'héritage tutélaire sur François Rabelais.

Pierre Scize, journaliste et grand amateurs de vins, avait déjà publié des fascicules oenologiques intitulés « Les Cahiers Rabelais », auxquels participaient d'ailleurs une grande partie des futurs académiciens. On vit là un signe, et L'Académie Rabelais fut fondée en 1948, simultanément à Paris et à Lyon.

Il fut décidé que cette académie, comme n'importe quelle autre, décernerait des prix littéraires, puis gastronomiques. Pour Marcel E. Grancher, c'était aussi l'occasion de fonder et de prmouvoir sa propre maison d'édition, les Éditions Rabelais, qui publièrent durant près de trente ans, l'intégralité de ses oeuvres, de nombreux ouvrages des autres académiciens, et enfin, au moins trois recueils collectifs de nouvelles de L'Académie Rabelais, « Les Quarts d'Heure de Rabelais » (1949), « À La Tienne, Fillette » (1953) et enfin, « Remettez-Nous Ça ! » (1956).

Ces recueils sont particulièrement intéressants à redécouvrir, puisqu'ils donnaient à chaque académicien l'occasion, par le biais d'une nouvelle, d'un court récit, d'une scénette théâtrale, voire d'une chanson à boire, d'exprimer sa propre sensibilité rabelaisienne, avec une liberté presque totale.

Cela étant dit et pour être franc, beaucoup de ces académiciens sont aujourd'hui tombés dans un oubli à peu près définitif, à l'image de leur mentor Marcel E. Grancher, dont les 150 romans très inégaux, et à l'humour boulevardier passé de mode, n'ont pas suffi à interpeller la postérité.

Il faut dire que cette génération, née durant les deux dernières décennies du XIXème siècle, avait vécu l'horreur de la Première Guerre Mondiale, puis le repos du guerrier salvateur et désabusé des Années Folles. Après la guerre, L'Académie Rabelais, semblables en ce sens à bien des académies, fut d'abord une maison de retraite littéraire, qui, heureusement, après la mort en 1976 de Marcel E. Grancher et la disparition des éditions Rabelais, parvint à retrouver un sang neuf, même si aujourd'hui, ses membres continuent à décerner chaque année un prix littéraire – et ils ont bien du mérite vu l'époque rétrograde et puritaine qu'est la nôtre – ainsi qu'un prix gastronomique et un prix du meilleur bistrot, - mais L'Académie Rabelais n'est plus aujourd'hui une assemblée d'écrivains, d'artistes ou d'hommes de lettres, et c'est en ce sens que ces trois recueils témoignent d'une histoire révolue, et de l'humour d'une époque.

« Remettez-Nous Ça ! » rassemble 21 contes, signés par 27 auteurs et illustrateurs. Les contes sont classés selon l'ordre alphabétique du nom des auteurs, et n'obéissent à aucune thématique imposée, pas même celle de la dive bouteille illustrée en couverture par le très omniprésent Henri Monier, dont le trait tout en rondeurs et l'humour souvent surréaliste connurent un franc succès dans les années 50.

L'esprit général de ce recueil est assez souvent d'un épicurisme quelque peu mélancolique, de cette mélancolie propre aux hommes qui n'ont plus tellement l'âge et la santé des folies qu'ils professent, de cette mélancolie aussi d'hommes qui ont connu les deux guerres mondiales qui ont ravagé la France, et qui cherchent l'oubli et la consolation dans une verve rabelaisienne issue d'un meilleur siècle.

Bien qu'il y avait parmi eux des gaullistes et des résistants, la politique est impitoyablement chassée de leurs récits, tout comme la religion ou la morale, ce qui les situe finalement entre une paillardise traditionnelle et un naturalisme gai, lesquels visent surtout à rappeler qu'il n'y a rien à attendre des paradis spirituels et idéologiques, que le bonheur est dans l'assiette, dans la bouteille, ou dans les bras de la jeune fille qu'on trousse dans une grange de ferme. Tout le reste n'est que vanité ou hallucination sinistre.

En dehors de cette philosophie minimale, en véritable auberge espagnole, « Remettez-Nous Ça ! » étonne encore par la densité et la variété de ses récits et de leurs formes, ponctuées par des dessins très années 50 ou au contraire très Belle-Époque, casés un peu n'importe comment.

Parfois en quatre pages, parfois en trente pages, chaque auteur part généralement d'une idée simple, plus ou moins exploitée, plus ou moins inspirée, souvent drôle, parfois triste, et rédige son récit dans une langue fluide, comme une confession intime ou comme une bonne blague. Il résulte cepeendant de cet assemblage hétéroclite une grande richesse, une grande densité, qui font oublier les quelques ratages ou bâclages d'académiciens trop peu motivés ou bien trop ivres.

Il en ressort tout de même une quinzaine de contes fort réussis, dont on retiendra :

~ « Une Idylle Cléricale » d'André Berry, indéniablement le meilleur récit du recueil : l'histoire farfelue et hautement anathème d'une logeuse qui accueille, comme nouveau locataire, un jeune abbé aux mains baladeuses, qui ne tarde pas à lui avouer qu'il est en couple avec une bonne soeur, laquelle est d'ailleurs enceinte de lui.

Tiraillée entre sa foi chrétienne et un reste de respect dévoué aux membres du clergé, la logeuse accepte d'héberger ce couple peu ordinaire, qui lui en fait voir des vertes et des pas mûres.

Au final, on apprendra que ce couple clérical est en fait constitué d'un guichetier de banque et d'une prostituée, tous deux atteints de mythomanie délirante, et passant leurs journées de libre à adopter des déguisements, et rentrer dans la peau de personnages burlesques, se livrant à une « commedia dell'arte » grandeur nature, en embarquant dans leur improvisation tous les naïfs qu'ils croisent sur leur passage.

~ « M. Pichenette et son Destin », très longue fantaisie théâtrale que l'on doit au comédien Raymond Souplex, l'immortel Commissaire Bourrel de la série télévisée « Les Cinq Dernières Minutes », et dont on oublie qu'il fut avant cela chansonnier, dialoguiste, et membre éminent de L'Académie Rabelais.

M. Pichenette est un petit bourgeois qui pourrait vivre tranquillement, s'il n'était harcelé par son Destin, personnifié par un personnage en tenue d'Arlequin qu'il est seul capable de voir, et qui lui rappelle quotidiennement que sa tranquillité ne dépend que de lui. Mais M. Pichenette n'aime que la pêche à la ligne, et rien ne le préoccupe plus que de tripoter sa canne à pêche endommagée par un voisin à qui il l'avait prêtée.

C'est alors que le Destin décide de favoriser M. Pichenette par une série d'évènements, visant à faire de lui un grand homme, ce qu'assurément, il ne veut pas être. Il est nommé député, sans s'être jamais présenté, ni avoir fait campagne. Il s'acharne à refuser ce poste qu'une poignée de députés, de toutes tendances politiques, veulent l'obliger à accepter. Pour se débarrasser d'eux, il accepte le poste à condition de pouvoir l'exercer depuis chez lui, sans jamais avoir à aller siéger à l'Assemblée Nationale, et il propose de déléguer à ses collègues tout pouvoir, même décisionnel, afin qu'ils votent les lois à sa place, à tour de rôle.

Cette organisation inédite fait que M. Pichenette devient, par sa perpétuelle absence, le député le plus avisé et le moins corrompu. Il en résulte que le Président, séduit par cette intégrité, finit par nommer ce député exemplaire Ministre de l'Intérieur.

Pichenette est évidemment furieux, mais parvient à obtenir un nouveau privilège : celui de ne pas siéger au Ministère, et de confier intégralement les tâches ionduite spar s afonction de Ministre au cabinet ministériel qu'il est censé commander.

Cela ne s'est jamais vu, mais le Président accepte, et Ô surprise, le ministère Pichenette obtient en quelques années un bilan positif : on n'avait en effet jamais réalisé à quel point un ministère fonctionne mieux quand il n'est plus sous l'autorité d'un ministre.

Tout cela fait que, quelques mois plus tard, et toujours sans s'être présenté, M. Pichenette est élu Président de la République, poste définitivement solitaire auquel hélas il ne peut plus se soustraire. Cependant, il exige de ne jamais se séparer de sa canne à pêche, même sur les photo officielle. Ainsi, il est sûr de se ridiculiser aux yeux de l'Histoire, et peut désormais regarder son Destin avec l'air dédaigneux de celui qui ne risque plus de monter plus haut. Mais le Destin lui sourit avec ironie, car en effet, une canne à pêche ressemble diablement à un sceptre…

Cette scénette très drôle, admirablement écrite et dialoguée, est un petit chef d'oeuvre d'humour grinçant, on découvre un Raymond Souplex absolument insoupçonné.

Enfin, on terminera ce tour d'horizon en signalant des réussites plus classiquement vaudevillesques comme :

~ « Une Fille qui Promet » du célèbre Yvan Audouard, conteur provençal prolifique, ouvre le recueil, avec la touchante et amusante histoire d'une fille perdue qui tente de faire des études, mais multiplie les rencontres décourageantes.

~ « Au Nombre des Élues » de Paul Gordeaux, célèbre journaliste et auteur, inventeur en 1925 de l'onomatopée « Bla bla bla », utilisée encore de nos jours, même en Suède. Il nous raconte la savoureuse histoire d'une candidature, aux élections législatives, des prostituées d'un « clandé » (bordel clandestin), qui y voient le moyen de faire la promotion occulte pour leur maison de passes.

~ « Une Bonne Tranche », chronique rurale, signée Paul Vincent, d'un jeune boucher idiot ayant hérité de la boucherie familiale et qui, lors de son premier achat de bétail, se fait à demi-violer par une fermière amoureuse de chair fraîche.

~ « Une Femme de Feu » de Michel Herbert, conte oriental un tantinet lubrique.

~ « Extraits du Journal d'un Chien » de Marius Richard, ambiance familiale décrite par un chien quelque peu houspillé.

~ « Rossignol et Gastronomie », joute verbale brillante, signée par le journaliste animalier Paul Berliat, au sujet des qualités et des défauts du rossignol.

~ « La Fermeture Fatale », fantaisie théâtrale par Pierre Devaux, journaliste au « Canard Enchaîné » et au « Crapouillot », dont la spécialité était d'écrire des fragments de pièces de théâtre rimées incluant des mots d'argot.

- « Kiki ou les Illusions Perdues » d'André Warnod, journaliste, dessinateur et chroniqueur, qui fut le témoin privilégié des dernières années du Montmartre et du Montparnasse de la Belle-Époque. Il raconte ici, non sans une touchante émotion, sa rencontre avec une petite gouailleuse voulant poser pour lui, et la passion brève qu'elle lui inspira.

Il est probable, mais pas certain, qu'André Warnod parle ici de Kiki de Montparnasse, rencontrée à l'époque où elle cherchait à devenir modèle pour des peintres, et décédée trois ans avant la publication de cette nouvelle.

Les autres récits de ce recueil sont plus anecdotiques, parfois un peu légers, mais jamais ennuyeux. Un auteur épicurien passe suffisamment de temps à fuir l'ennui pour redouter de l'inspirer à ses lecteurs.

« Remettez-Nous Ça ! » est donc avant tout un témoignage tout à fait émouvant et amusant de rescapés de la très agitée première moitié du XXème siècle, qui ne s'aventuraient dans sa deuxième moitié qu'en tant que touristes retraités, et qui tenaient à faire savoir qu'on ne les reprendrait plus à crier « Vive la France » sur des champs de bataille, ni à négocier au confessionnal leur place au Paradis.

Entre fantaisies et délires, entre comédie et nostalgie, ces épicuriens, emplis de remords de ne pas toujours l'avoir été, piétinent, sans aigreur et sans méchanceté, les conventions et les naïvetés d'une époque qui, pour être délivrée de la peste brune, ne retrouvait pas encore vraiment la joie de vivre d'avant-guerre.

On trouvera donc aujourd'hui quelque peu désuète cette course hilare aux plaisirs simples et authentiques, qui n'a rien de réellement décadente, et qui ne nous masque pas totalement la tristesse qui l'a longtemps habitée.

Contrairement à la jeunesse qui fera Mai 68, L'Académie Rabelais ne cherche pas de nouvelles extases, des spiritualités exotiques ou des utopies colorées : elle sépare juste le bon grain de l'ivraie, le rire sain de la tragédie du quotidien, au sein d'une existence où ses membres n'ont pas toujours eu l'occasion de le faire, quand la guerre et la mort s'imposaient sans qu'on les eût invitées.

Il était logique que cette génération laisse la place à une époque où tout était à reconstruire, même l'humour. Aujourd'hui, alors que la guerre et la mort nous menacent à nouveau, alors que les idéologies politiques et les cultes religieux se radicalisent, et où la neutralité ou l'indifférence en deviennent suspects, le témoignage littéraire, collectif ou individuel, de ces survivants du XXème siècle, qui ont brandi jusqu'à leur dernier souffle l'emblême de Rabelais, semble déjà moins daté, moins révolu, moins périmé, qu'il ya encore quelques années.

On se surprend à rire et à apprendre beaucoup de cet humour amer mais positif, qui ne croit qu'à ce qui est bon, et qui se défie de tout ce qui est sacrificiel, au sacro-saint nom de la seule philosophie qui vaille, celle de l'abbaye de Thélème fondée par Gargantua, qui y grava au fronton cette clause intemporelle à toutes les règles humaines : « Fais ce que voudras ».

Tous ces lettrés et érudits, qui faisaient contre mauvais fortune bon coeur, se regroupèrent autour de celui qui était alors, depuis la fin des années 20, une célébrité locale, Marcel E. Grancher, journaliste et écrivain qui, avant la guerre, appartenait à cette génération des auteurs dits "gais", publiant des livres humoristiques ou gentiment déconneurs, qui connurent un immense succès dans les Années Folles.

La guerre vint interrompre cette divertissante industrie littéraire, qui ne reposa bientôt plus que sur les épaules du seul Grancher, bien à l'abri à Lyon, et dont l'activité journalistique à plein temps lui fournissait le budget pour continuer à éditer des livres sur sa micro-structure, les Éditions Lugdunum, même si les ventes étaient souvent médiocres. Pourtant, un miracle survint : Marcel E. Grancher publia un roman qui s'appelait « le Charcutier de Mâchonville », farce provinciale et gauloise qui, peut-être, sortie à un autre moment, n'eût pas plus que ça attiré l'attention. Mais en 1942, les français avaient terriblement besoin de se changer les idées. le roman fut donc un best-seller dans toute la France, et fut même, après la libération, adapté en film. La carrière de Marcel E. Grancher fut lancée, et surtout, la fortune arriva enfin. Une fortune que l'écrivain ne laissa jamais dormir, désireux de créer sa propre maison d'édition parisienne.

Après la Libération, tous les exilés lyonnais revinrent à Paris, mais restèrent nostalgiques des petit dîners hebdomadaires organisés à Lyon sous l'Occupation, et il fut donc décidé de perdurer, en temps de paix et de reconstruction nationale, cet esprit de gauloiserie épicurienne bien français par le biais d'une académie littéraire, qui, dans un premier temps, devait s'appeler « Académie Courteline », mais de par la présence enthousiaste, parmi les membres fondateurs, d'éminents gastronomes et oenologues, comme le célèbre Curnonsky, recentra l'héritage tutélaire sur François Rabelais.

Pierre Scize, journaliste et grand amateurs de vins, avait déjà publié des fascicules oenologiques intitulés « Les Cahiers Rabelais », auxquels participaient d'ailleurs une grande partie des futurs académiciens. On vit là un signe, et L'Académie Rabelais fut fondée en 1948, simultanément à Paris et à Lyon.

Il fut décidé que cette académie, comme n'importe quelle autre, décernerait des prix littéraires, puis gastronomiques. Pour Marcel E. Grancher, c'était aussi l'occasion de fonder et de prmouvoir sa propre maison d'édition, les Éditions Rabelais, qui publièrent durant près de trente ans, l'intégralité de ses oeuvres, de nombreux ouvrages des autres académiciens, et enfin, au moins trois recueils collectifs de nouvelles de L'Académie Rabelais, « Les Quarts d'Heure de Rabelais » (1949), « À La Tienne, Fillette » (1953) et enfin, « Remettez-Nous Ça ! » (1956).

Ces recueils sont particulièrement intéressants à redécouvrir, puisqu'ils donnaient à chaque académicien l'occasion, par le biais d'une nouvelle, d'un court récit, d'une scénette théâtrale, voire d'une chanson à boire, d'exprimer sa propre sensibilité rabelaisienne, avec une liberté presque totale.

Cela étant dit et pour être franc, beaucoup de ces académiciens sont aujourd'hui tombés dans un oubli à peu près définitif, à l'image de leur mentor Marcel E. Grancher, dont les 150 romans très inégaux, et à l'humour boulevardier passé de mode, n'ont pas suffi à interpeller la postérité.

Il faut dire que cette génération, née durant les deux dernières décennies du XIXème siècle, avait vécu l'horreur de la Première Guerre Mondiale, puis le repos du guerrier salvateur et désabusé des Années Folles. Après la guerre, L'Académie Rabelais, semblables en ce sens à bien des académies, fut d'abord une maison de retraite littéraire, qui, heureusement, après la mort en 1976 de Marcel E. Grancher et la disparition des éditions Rabelais, parvint à retrouver un sang neuf, même si aujourd'hui, ses membres continuent à décerner chaque année un prix littéraire – et ils ont bien du mérite vu l'époque rétrograde et puritaine qu'est la nôtre – ainsi qu'un prix gastronomique et un prix du meilleur bistrot, - mais L'Académie Rabelais n'est plus aujourd'hui une assemblée d'écrivains, d'artistes ou d'hommes de lettres, et c'est en ce sens que ces trois recueils témoignent d'une histoire révolue, et de l'humour d'une époque.

« Remettez-Nous Ça ! » rassemble 21 contes, signés par 27 auteurs et illustrateurs. Les contes sont classés selon l'ordre alphabétique du nom des auteurs, et n'obéissent à aucune thématique imposée, pas même celle de la dive bouteille illustrée en couverture par le très omniprésent Henri Monier, dont le trait tout en rondeurs et l'humour souvent surréaliste connurent un franc succès dans les années 50.

L'esprit général de ce recueil est assez souvent d'un épicurisme quelque peu mélancolique, de cette mélancolie propre aux hommes qui n'ont plus tellement l'âge et la santé des folies qu'ils professent, de cette mélancolie aussi d'hommes qui ont connu les deux guerres mondiales qui ont ravagé la France, et qui cherchent l'oubli et la consolation dans une verve rabelaisienne issue d'un meilleur siècle.

Bien qu'il y avait parmi eux des gaullistes et des résistants, la politique est impitoyablement chassée de leurs récits, tout comme la religion ou la morale, ce qui les situe finalement entre une paillardise traditionnelle et un naturalisme gai, lesquels visent surtout à rappeler qu'il n'y a rien à attendre des paradis spirituels et idéologiques, que le bonheur est dans l'assiette, dans la bouteille, ou dans les bras de la jeune fille qu'on trousse dans une grange de ferme. Tout le reste n'est que vanité ou hallucination sinistre.

En dehors de cette philosophie minimale, en véritable auberge espagnole, « Remettez-Nous Ça ! » étonne encore par la densité et la variété de ses récits et de leurs formes, ponctuées par des dessins très années 50 ou au contraire très Belle-Époque, casés un peu n'importe comment.

Parfois en quatre pages, parfois en trente pages, chaque auteur part généralement d'une idée simple, plus ou moins exploitée, plus ou moins inspirée, souvent drôle, parfois triste, et rédige son récit dans une langue fluide, comme une confession intime ou comme une bonne blague. Il résulte cepeendant de cet assemblage hétéroclite une grande richesse, une grande densité, qui font oublier les quelques ratages ou bâclages d'académiciens trop peu motivés ou bien trop ivres.

Il en ressort tout de même une quinzaine de contes fort réussis, dont on retiendra :

~ « Une Idylle Cléricale » d'André Berry, indéniablement le meilleur récit du recueil : l'histoire farfelue et hautement anathème d'une logeuse qui accueille, comme nouveau locataire, un jeune abbé aux mains baladeuses, qui ne tarde pas à lui avouer qu'il est en couple avec une bonne soeur, laquelle est d'ailleurs enceinte de lui.

Tiraillée entre sa foi chrétienne et un reste de respect dévoué aux membres du clergé, la logeuse accepte d'héberger ce couple peu ordinaire, qui lui en fait voir des vertes et des pas mûres.

Au final, on apprendra que ce couple clérical est en fait constitué d'un guichetier de banque et d'une prostituée, tous deux atteints de mythomanie délirante, et passant leurs journées de libre à adopter des déguisements, et rentrer dans la peau de personnages burlesques, se livrant à une « commedia dell'arte » grandeur nature, en embarquant dans leur improvisation tous les naïfs qu'ils croisent sur leur passage.

~ « M. Pichenette et son Destin », très longue fantaisie théâtrale que l'on doit au comédien Raymond Souplex, l'immortel Commissaire Bourrel de la série télévisée « Les Cinq Dernières Minutes », et dont on oublie qu'il fut avant cela chansonnier, dialoguiste, et membre éminent de L'Académie Rabelais.

M. Pichenette est un petit bourgeois qui pourrait vivre tranquillement, s'il n'était harcelé par son Destin, personnifié par un personnage en tenue d'Arlequin qu'il est seul capable de voir, et qui lui rappelle quotidiennement que sa tranquillité ne dépend que de lui. Mais M. Pichenette n'aime que la pêche à la ligne, et rien ne le préoccupe plus que de tripoter sa canne à pêche endommagée par un voisin à qui il l'avait prêtée.

C'est alors que le Destin décide de favoriser M. Pichenette par une série d'évènements, visant à faire de lui un grand homme, ce qu'assurément, il ne veut pas être. Il est nommé député, sans s'être jamais présenté, ni avoir fait campagne. Il s'acharne à refuser ce poste qu'une poignée de députés, de toutes tendances politiques, veulent l'obliger à accepter. Pour se débarrasser d'eux, il accepte le poste à condition de pouvoir l'exercer depuis chez lui, sans jamais avoir à aller siéger à l'Assemblée Nationale, et il propose de déléguer à ses collègues tout pouvoir, même décisionnel, afin qu'ils votent les lois à sa place, à tour de rôle.

Cette organisation inédite fait que M. Pichenette devient, par sa perpétuelle absence, le député le plus avisé et le moins corrompu. Il en résulte que le Président, séduit par cette intégrité, finit par nommer ce député exemplaire Ministre de l'Intérieur.

Pichenette est évidemment furieux, mais parvient à obtenir un nouveau privilège : celui de ne pas siéger au Ministère, et de confier intégralement les tâches ionduite spar s afonction de Ministre au cabinet ministériel qu'il est censé commander.

Cela ne s'est jamais vu, mais le Président accepte, et Ô surprise, le ministère Pichenette obtient en quelques années un bilan positif : on n'avait en effet jamais réalisé à quel point un ministère fonctionne mieux quand il n'est plus sous l'autorité d'un ministre.

Tout cela fait que, quelques mois plus tard, et toujours sans s'être présenté, M. Pichenette est élu Président de la République, poste définitivement solitaire auquel hélas il ne peut plus se soustraire. Cependant, il exige de ne jamais se séparer de sa canne à pêche, même sur les photo officielle. Ainsi, il est sûr de se ridiculiser aux yeux de l'Histoire, et peut désormais regarder son Destin avec l'air dédaigneux de celui qui ne risque plus de monter plus haut. Mais le Destin lui sourit avec ironie, car en effet, une canne à pêche ressemble diablement à un sceptre…

Cette scénette très drôle, admirablement écrite et dialoguée, est un petit chef d'oeuvre d'humour grinçant, on découvre un Raymond Souplex absolument insoupçonné.

Enfin, on terminera ce tour d'horizon en signalant des réussites plus classiquement vaudevillesques comme :

~ « Une Fille qui Promet » du célèbre Yvan Audouard, conteur provençal prolifique, ouvre le recueil, avec la touchante et amusante histoire d'une fille perdue qui tente de faire des études, mais multiplie les rencontres décourageantes.

~ « Au Nombre des Élues » de Paul Gordeaux, célèbre journaliste et auteur, inventeur en 1925 de l'onomatopée « Bla bla bla », utilisée encore de nos jours, même en Suède. Il nous raconte la savoureuse histoire d'une candidature, aux élections législatives, des prostituées d'un « clandé » (bordel clandestin), qui y voient le moyen de faire la promotion occulte pour leur maison de passes.

~ « Une Bonne Tranche », chronique rurale, signée Paul Vincent, d'un jeune boucher idiot ayant hérité de la boucherie familiale et qui, lors de son premier achat de bétail, se fait à demi-violer par une fermière amoureuse de chair fraîche.

~ « Une Femme de Feu » de Michel Herbert, conte oriental un tantinet lubrique.

~ « Extraits du Journal d'un Chien » de Marius Richard, ambiance familiale décrite par un chien quelque peu houspillé.

~ « Rossignol et Gastronomie », joute verbale brillante, signée par le journaliste animalier Paul Berliat, au sujet des qualités et des défauts du rossignol.

~ « La Fermeture Fatale », fantaisie théâtrale par Pierre Devaux, journaliste au « Canard Enchaîné » et au « Crapouillot », dont la spécialité était d'écrire des fragments de pièces de théâtre rimées incluant des mots d'argot.

- « Kiki ou les Illusions Perdues » d'André Warnod, journaliste, dessinateur et chroniqueur, qui fut le témoin privilégié des dernières années du Montmartre et du Montparnasse de la Belle-Époque. Il raconte ici, non sans une touchante émotion, sa rencontre avec une petite gouailleuse voulant poser pour lui, et la passion brève qu'elle lui inspira.

Il est probable, mais pas certain, qu'André Warnod parle ici de Kiki de Montparnasse, rencontrée à l'époque où elle cherchait à devenir modèle pour des peintres, et décédée trois ans avant la publication de cette nouvelle.

Les autres récits de ce recueil sont plus anecdotiques, parfois un peu légers, mais jamais ennuyeux. Un auteur épicurien passe suffisamment de temps à fuir l'ennui pour redouter de l'inspirer à ses lecteurs.

« Remettez-Nous Ça ! » est donc avant tout un témoignage tout à fait émouvant et amusant de rescapés de la très agitée première moitié du XXème siècle, qui ne s'aventuraient dans sa deuxième moitié qu'en tant que touristes retraités, et qui tenaient à faire savoir qu'on ne les reprendrait plus à crier « Vive la France » sur des champs de bataille, ni à négocier au confessionnal leur place au Paradis.

Entre fantaisies et délires, entre comédie et nostalgie, ces épicuriens, emplis de remords de ne pas toujours l'avoir été, piétinent, sans aigreur et sans méchanceté, les conventions et les naïvetés d'une époque qui, pour être délivrée de la peste brune, ne retrouvait pas encore vraiment la joie de vivre d'avant-guerre.

On trouvera donc aujourd'hui quelque peu désuète cette course hilare aux plaisirs simples et authentiques, qui n'a rien de réellement décadente, et qui ne nous masque pas totalement la tristesse qui l'a longtemps habitée.

Contrairement à la jeunesse qui fera Mai 68, L'Académie Rabelais ne cherche pas de nouvelles extases, des spiritualités exotiques ou des utopies colorées : elle sépare juste le bon grain de l'ivraie, le rire sain de la tragédie du quotidien, au sein d'une existence où ses membres n'ont pas toujours eu l'occasion de le faire, quand la guerre et la mort s'imposaient sans qu'on les eût invitées.

Il était logique que cette génération laisse la place à une époque où tout était à reconstruire, même l'humour. Aujourd'hui, alors que la guerre et la mort nous menacent à nouveau, alors que les idéologies politiques et les cultes religieux se radicalisent, et où la neutralité ou l'indifférence en deviennent suspects, le témoignage littéraire, collectif ou individuel, de ces survivants du XXème siècle, qui ont brandi jusqu'à leur dernier souffle l'emblême de Rabelais, semble déjà moins daté, moins révolu, moins périmé, qu'il ya encore quelques années.

On se surprend à rire et à apprendre beaucoup de cet humour amer mais positif, qui ne croit qu'à ce qui est bon, et qui se défie de tout ce qui est sacrificiel, au sacro-saint nom de la seule philosophie qui vaille, celle de l'abbaye de Thélème fondée par Gargantua, qui y grava au fronton cette clause intemporelle à toutes les règles humaines : « Fais ce que voudras ».

Citations et extraits (8)

Voir plus

Ajouter une citation

Dès les premiers mots, Philadelphe Pot vit que je broyais du noir. Affectueusement, il s'informa des raisons de ma mélancolie. Je les lui dis. Mon vieil ami prit alors mes mains et y déposa galamment un baiser.

- Chère madame, me dit-il, je crois que je tombe à pic. Avez-vous lu les journaux du matin ?

- Non, dis-je, je ne lis que France-Soir, pour y suivre "Les Amours Célèbres" en bandes dessinées. Ce n'est pas trop tôt qu'un journal consacre chaque jour deux colonnes à l'amour, quand il y a dans la presse, tant de pages dévolues aux vélocipédistes ou aux joueurs de balle au trou...

- Eh bien ! Madame et très chère amie, reprit Philadelphe Pot, si vous aviez lu les journaux du matin, vous sauriez que députés et sénateurs viennent, à la demande du Gouvernement, de voter la dissolution de l'Assemblée nationale...

- En quoi la dissolution de la Chambre me concerne-t-elle ? dis-je, étonnée. Si encore il s'agissait de la Chambre qui a voté la suppression de nos maisons !...

- Chère madame, reprit Philadelphe Pot, la dissolution, je l'accorde, ne saurait, en soi, vous intéresser. Mais qui dit "dissolution" dit "nouvelles élections", et il est entendu qu'elles auront lieu à la fin de décembre ou au début de janvier.

- Peut-être, concédai-je, la période électorale créera-t-elle, au chef-lieu, une certaine animation, dont nous aurons l'occasion de bénéficier, mais ce n'est pas sûr, car les maisons comme la nôtre souffriront, c'est probable, de la concurrence des réunions publiques. Je ne vois donc pas en quoi j'aurais à me réjouir d'apprendre que les Français sont appelés aux urnes...

- Mais, madame, s'exclama M. Pot, vous ne devinez donc pas que la période électorale qui s'ouvre apporte la fin, au moins provisoire, de vos ennuis ? Vous allez pouvoir recevoir ici, jour et nuit, autant de monde que vous voudrez; il vous sera loisible de faire, en ville, pour votre maison, et même pour vos pensionnaires, nommément citées, une vaste réclame, et jusqu'en janvier, vous ne risquez plus de descente de police.

- Vous vous gaussez de moi, M. Pot ? m'écriai-je, ébaubie.

- Pas le moins du monde, reprit Philadelphe Pot. Combien avez-vous de collaboratrices, ici, en ce moment ?

- Neuf, dis-je.

- Sur ce nombre, continua-t-il, combien sont Françaises et majeures ?

Je réfléchis un instant. Je ne pouvais faire état d'Audrey qui, en dépit des papiers, grossièrement truqués, qu'elle m'avait montrés, était, de toute évidence, encore mineure, ce qui assurait chez moi, du reste, son succès. Pas question, non plus, de Gelsomina qui est Italienne, ni de la négresse, Marie-Claire, qui a trouvé le moyen, nul ne sait pourquoi ni comment, d'être du Honduras.

Je n'eus donc que six noms à citer à Philadelphe Pot : Caroline, que les uns appelaient Carole, les autres Line; Catherine, qui se faisait plus volontiers nommer Kathy; Joëlle; Marilyn (de ses vrais prénoms Marie-Léontine); Grâce, qui se prénommait en réalité Gratienne; et Gina.

- Six pensionnaires françaises et majeures ! s'écria joyeusement Philadelphe Pot. Mais c'est merveilleux ! Le même nombre que celui des sièges à pourvoir dans le département de Saône-et-Rhône ! Nous pourrons ainsi présenter une liste homogène et complète. Et quelle liste ! Pardon ! Pour la photogénie et le sex-appeal, elle ne craindra personne, pas même le président de la République !

- Une liste ? m'exclamai-je. Qu'est-ce que c'est que cette liste ? Une liste de qui, de quoi ? Une liste pour quoi faire ?

Philadelphe Pot, alors, daigna m'expliquer le fonctionnement du scrutin sous l'empire de la loi actuelle, aux élections législatives françaises : représentation proportionnelle, sauf en cas de majorité absolue, listes, apparentées ou non. Et il conclut :

- Voilà. C'est bien simple. Vous déposez les candidatures de vos collaboratrices éligibles. Vous donnerez à cette liste un titre ronflant. Il n'y a que l'embarras du choix : "Action Féminine", "Mouvement Féministe", "Les Femmes Républicaines", "Les Intérêts de la Femme, "Le Rassemblement des Femmes Démocrates", "Famille et Foyer", "Épouses et Mères", "Les Citoyennes Patriotes", "Les Citoyennes Pacifistes", "Les Citoyennes Progressistes", "Les Citoyennes Libérales", "Les Citoyennes Collectivistes", "Les Citoyennes Anticollectivistes", "Les Citoyennes Catholiques", "Les Citoyennes Laïques", "La Femme Contre L'Impôt", "La Femme Pour La Retraite Des Jeunes", que sais-je ?...

- Et alors ? m'enquis-je, un peu abasourdie par tant de volubilité.

- Alors ? C'est bien simple, dit-il. Vous n'avez qu'à vous laisser vivre. Sur les panneaux qui vous seront affectés par l'administration préfectorale, vous ferez coller de belles affiches donnant la profession de foi (rassurez-vous, je la rédigerai) de vos six candidates, leurs portraits et l'adresse de votre maison.

- Mais, malheureux, puisqu'elle est clandestine ? m'écriai-je...

- Elle n'a plus à l'être, du moment qu'elle sera transformée en permanence, - en siège social, si vous préférez - du parti censément représenté par les six candidates. Nul ne pourra plus s'étonner en apprenant qu'elles passent les journées et les nuits au 132; nul ne pourra se formaliser de voir des messieurs venir y conférer avec les candidates, puisque le 132 sera devenu un lieu public, protégé par la loi.

- Mais il sera facile à la police de prouver que ces dames se feront rémunérer par les visiteurs !

- Erreur ! Les visiteurs n'auront, en aucun cas, à payer ces demoiselles, ni vous non plus, madame. L'entrée du 132 sera libre ! Mais le visiteur, en arrivant, devra verser une cotisation à la caisse électorale du parti. Rien de plus licite, non ?

Mille objections me venaient à l'esprit, dont la plus irritante était que, "de mon temps", on n'eût jamais songé à de telles manigances. Mais M. Pot aurait eu beau jeu à me rappeler que "de mon temps", les femmes n'étaient ni électrices, ni éligibles, et que les maisons closes étaient encore ouvertes. Je tins donc ma langue et abdiquai mes pouvoirs entre les habiles mains de Philadelphe Pot.

Il commença par réunir ces dames et leur exposa ses projets. Elles comprirent beaucoup plus vite et beaucoup mieux que moi de quoi il était question. Beaucoup plus vite et mieux qu'il n'aurait fallu, même, car chacune d'elles revendiqua instantanément le privilège de figurer en tête de liste.

- Il ne faut pas se faire d'illusion, dit Gratienne, surnommée Grâce. Ce sera tout le bout du monde si nous décrochons un siège au quotient. Seule la tête de liste me paraît donc avoir une chance d'être élue. Je réclame l'honneur d'être à la pointe du combat !

- À la pointe de la fourchette dans l'assiette au beurre ! ricana Marilyn. Pourquoi pas moi ? J'ai aussi bon appétit que toi !

- Je ferais un meilleur député que vous, proclama Catherine, dite Kathy. Je suis bachelière latin-langues !...

- Langues surtout, jeta Joëlle.

- Par ordre alphabétique, c'est moi qui dois être en tête de liste ! fit remarquer Caroline.

- Par le prénom, soit ! dit Gina. Mais pas par le nom ! Tu t'appelles Zoumpf. Ta place est à la queue, si j'ose parler métier...

Engagée sur ce ton, la discussion aurait vite dégénéré en bagarre si M. Pot n'avait mis le holà, ramené le calme et décidé que les places sur la liste seraient tirées au sort. (...)

Il fut entendu que la liste s'appellerait « Les Droits de la Femme et de la Citoyenne » et une main innocente - la mienne - fut chargée d'extraire du fond d'un chapeau les noms des candidates. Ils sortirent dans l'ordre suivant :

1º Gratienne Dru;

2º Marie-Léontine Bicoult;

3º Caroline Zoumpf;

4° Gina Lafrite;

5° Catherine Lestigoudois;

6º Joëlle Dupotoir.

Dès le lendemain, cette liste était déposée à la Préfecture, qui lui attribua les panneaux électoraux nº 3. Bien entendu, j'avais avancé les 10.000 francs de dépôt, exigés de chaque candidat pour éliminer les candidatures fantaisistes. Mais qui eût pu traiter de fantaisiste la liste des « Droits de la Femme et de la Citoyenne » ?... Son programme était simple, net, catégorique et saisissant. Le voici :

1º Qu'est aujourd'hui la femme ? Rien ! Que doit-elle être ? Tout !

2º L'État versera à chaque femme, le jour de son mariage, à titre d'encouragement, 100.000 francs; le jour de son divorce, comme compensation, 250.000 francs.

3º Les divorces devront toujours être prononcés aux torts et griefs du mari, car lorsqu'un époux ne s'entend plus avec sa femme, c'est qu'il n'a pas su y faire.

4° Les femmes contribuant fortement, par leur coquetterie, leur gourmandise et leur prodigalité à la prospérité du commerce, seront exemptées d'impôts directs.

À priori, cette liste ne pouvait pas prétendre aux suffrages masculins, mais comme il y a plus d'électrices que d'électeurs, tout espoir de succès - si l'on eût souhaité le succès - n'était pas exclu, pour peu que les citoyennes votassent en masse pour cette liste 100% féminine. D'un autre côté, rien ne prouvait que nombre de citoyens, épris de beauté, ne seraient pas attirés eux aussi vers cette liste, quand ils auraient vu les visages de ses candidates.

(Paul Gordeaux - "Au Nombre des Élues")

- Chère madame, me dit-il, je crois que je tombe à pic. Avez-vous lu les journaux du matin ?

- Non, dis-je, je ne lis que France-Soir, pour y suivre "Les Amours Célèbres" en bandes dessinées. Ce n'est pas trop tôt qu'un journal consacre chaque jour deux colonnes à l'amour, quand il y a dans la presse, tant de pages dévolues aux vélocipédistes ou aux joueurs de balle au trou...

- Eh bien ! Madame et très chère amie, reprit Philadelphe Pot, si vous aviez lu les journaux du matin, vous sauriez que députés et sénateurs viennent, à la demande du Gouvernement, de voter la dissolution de l'Assemblée nationale...

- En quoi la dissolution de la Chambre me concerne-t-elle ? dis-je, étonnée. Si encore il s'agissait de la Chambre qui a voté la suppression de nos maisons !...

- Chère madame, reprit Philadelphe Pot, la dissolution, je l'accorde, ne saurait, en soi, vous intéresser. Mais qui dit "dissolution" dit "nouvelles élections", et il est entendu qu'elles auront lieu à la fin de décembre ou au début de janvier.

- Peut-être, concédai-je, la période électorale créera-t-elle, au chef-lieu, une certaine animation, dont nous aurons l'occasion de bénéficier, mais ce n'est pas sûr, car les maisons comme la nôtre souffriront, c'est probable, de la concurrence des réunions publiques. Je ne vois donc pas en quoi j'aurais à me réjouir d'apprendre que les Français sont appelés aux urnes...

- Mais, madame, s'exclama M. Pot, vous ne devinez donc pas que la période électorale qui s'ouvre apporte la fin, au moins provisoire, de vos ennuis ? Vous allez pouvoir recevoir ici, jour et nuit, autant de monde que vous voudrez; il vous sera loisible de faire, en ville, pour votre maison, et même pour vos pensionnaires, nommément citées, une vaste réclame, et jusqu'en janvier, vous ne risquez plus de descente de police.

- Vous vous gaussez de moi, M. Pot ? m'écriai-je, ébaubie.

- Pas le moins du monde, reprit Philadelphe Pot. Combien avez-vous de collaboratrices, ici, en ce moment ?

- Neuf, dis-je.

- Sur ce nombre, continua-t-il, combien sont Françaises et majeures ?

Je réfléchis un instant. Je ne pouvais faire état d'Audrey qui, en dépit des papiers, grossièrement truqués, qu'elle m'avait montrés, était, de toute évidence, encore mineure, ce qui assurait chez moi, du reste, son succès. Pas question, non plus, de Gelsomina qui est Italienne, ni de la négresse, Marie-Claire, qui a trouvé le moyen, nul ne sait pourquoi ni comment, d'être du Honduras.

Je n'eus donc que six noms à citer à Philadelphe Pot : Caroline, que les uns appelaient Carole, les autres Line; Catherine, qui se faisait plus volontiers nommer Kathy; Joëlle; Marilyn (de ses vrais prénoms Marie-Léontine); Grâce, qui se prénommait en réalité Gratienne; et Gina.

- Six pensionnaires françaises et majeures ! s'écria joyeusement Philadelphe Pot. Mais c'est merveilleux ! Le même nombre que celui des sièges à pourvoir dans le département de Saône-et-Rhône ! Nous pourrons ainsi présenter une liste homogène et complète. Et quelle liste ! Pardon ! Pour la photogénie et le sex-appeal, elle ne craindra personne, pas même le président de la République !

- Une liste ? m'exclamai-je. Qu'est-ce que c'est que cette liste ? Une liste de qui, de quoi ? Une liste pour quoi faire ?

Philadelphe Pot, alors, daigna m'expliquer le fonctionnement du scrutin sous l'empire de la loi actuelle, aux élections législatives françaises : représentation proportionnelle, sauf en cas de majorité absolue, listes, apparentées ou non. Et il conclut :

- Voilà. C'est bien simple. Vous déposez les candidatures de vos collaboratrices éligibles. Vous donnerez à cette liste un titre ronflant. Il n'y a que l'embarras du choix : "Action Féminine", "Mouvement Féministe", "Les Femmes Républicaines", "Les Intérêts de la Femme, "Le Rassemblement des Femmes Démocrates", "Famille et Foyer", "Épouses et Mères", "Les Citoyennes Patriotes", "Les Citoyennes Pacifistes", "Les Citoyennes Progressistes", "Les Citoyennes Libérales", "Les Citoyennes Collectivistes", "Les Citoyennes Anticollectivistes", "Les Citoyennes Catholiques", "Les Citoyennes Laïques", "La Femme Contre L'Impôt", "La Femme Pour La Retraite Des Jeunes", que sais-je ?...

- Et alors ? m'enquis-je, un peu abasourdie par tant de volubilité.

- Alors ? C'est bien simple, dit-il. Vous n'avez qu'à vous laisser vivre. Sur les panneaux qui vous seront affectés par l'administration préfectorale, vous ferez coller de belles affiches donnant la profession de foi (rassurez-vous, je la rédigerai) de vos six candidates, leurs portraits et l'adresse de votre maison.

- Mais, malheureux, puisqu'elle est clandestine ? m'écriai-je...

- Elle n'a plus à l'être, du moment qu'elle sera transformée en permanence, - en siège social, si vous préférez - du parti censément représenté par les six candidates. Nul ne pourra plus s'étonner en apprenant qu'elles passent les journées et les nuits au 132; nul ne pourra se formaliser de voir des messieurs venir y conférer avec les candidates, puisque le 132 sera devenu un lieu public, protégé par la loi.

- Mais il sera facile à la police de prouver que ces dames se feront rémunérer par les visiteurs !

- Erreur ! Les visiteurs n'auront, en aucun cas, à payer ces demoiselles, ni vous non plus, madame. L'entrée du 132 sera libre ! Mais le visiteur, en arrivant, devra verser une cotisation à la caisse électorale du parti. Rien de plus licite, non ?

Mille objections me venaient à l'esprit, dont la plus irritante était que, "de mon temps", on n'eût jamais songé à de telles manigances. Mais M. Pot aurait eu beau jeu à me rappeler que "de mon temps", les femmes n'étaient ni électrices, ni éligibles, et que les maisons closes étaient encore ouvertes. Je tins donc ma langue et abdiquai mes pouvoirs entre les habiles mains de Philadelphe Pot.

Il commença par réunir ces dames et leur exposa ses projets. Elles comprirent beaucoup plus vite et beaucoup mieux que moi de quoi il était question. Beaucoup plus vite et mieux qu'il n'aurait fallu, même, car chacune d'elles revendiqua instantanément le privilège de figurer en tête de liste.

- Il ne faut pas se faire d'illusion, dit Gratienne, surnommée Grâce. Ce sera tout le bout du monde si nous décrochons un siège au quotient. Seule la tête de liste me paraît donc avoir une chance d'être élue. Je réclame l'honneur d'être à la pointe du combat !

- À la pointe de la fourchette dans l'assiette au beurre ! ricana Marilyn. Pourquoi pas moi ? J'ai aussi bon appétit que toi !

- Je ferais un meilleur député que vous, proclama Catherine, dite Kathy. Je suis bachelière latin-langues !...

- Langues surtout, jeta Joëlle.

- Par ordre alphabétique, c'est moi qui dois être en tête de liste ! fit remarquer Caroline.

- Par le prénom, soit ! dit Gina. Mais pas par le nom ! Tu t'appelles Zoumpf. Ta place est à la queue, si j'ose parler métier...

Engagée sur ce ton, la discussion aurait vite dégénéré en bagarre si M. Pot n'avait mis le holà, ramené le calme et décidé que les places sur la liste seraient tirées au sort. (...)

Il fut entendu que la liste s'appellerait « Les Droits de la Femme et de la Citoyenne » et une main innocente - la mienne - fut chargée d'extraire du fond d'un chapeau les noms des candidates. Ils sortirent dans l'ordre suivant :

1º Gratienne Dru;

2º Marie-Léontine Bicoult;

3º Caroline Zoumpf;

4° Gina Lafrite;

5° Catherine Lestigoudois;

6º Joëlle Dupotoir.

Dès le lendemain, cette liste était déposée à la Préfecture, qui lui attribua les panneaux électoraux nº 3. Bien entendu, j'avais avancé les 10.000 francs de dépôt, exigés de chaque candidat pour éliminer les candidatures fantaisistes. Mais qui eût pu traiter de fantaisiste la liste des « Droits de la Femme et de la Citoyenne » ?... Son programme était simple, net, catégorique et saisissant. Le voici :

1º Qu'est aujourd'hui la femme ? Rien ! Que doit-elle être ? Tout !

2º L'État versera à chaque femme, le jour de son mariage, à titre d'encouragement, 100.000 francs; le jour de son divorce, comme compensation, 250.000 francs.

3º Les divorces devront toujours être prononcés aux torts et griefs du mari, car lorsqu'un époux ne s'entend plus avec sa femme, c'est qu'il n'a pas su y faire.

4° Les femmes contribuant fortement, par leur coquetterie, leur gourmandise et leur prodigalité à la prospérité du commerce, seront exemptées d'impôts directs.

À priori, cette liste ne pouvait pas prétendre aux suffrages masculins, mais comme il y a plus d'électrices que d'électeurs, tout espoir de succès - si l'on eût souhaité le succès - n'était pas exclu, pour peu que les citoyennes votassent en masse pour cette liste 100% féminine. D'un autre côté, rien ne prouvait que nombre de citoyens, épris de beauté, ne seraient pas attirés eux aussi vers cette liste, quand ils auraient vu les visages de ses candidates.

(Paul Gordeaux - "Au Nombre des Élues")

Elles riaient, elles riaient, ces trois petites filles dans la cohue du métro, en faisant frissonner les queues de cheval qui ornaient leurs têtes. Elles devaient être employées dans un ministère, ou bien dactylos; et je n'étais pas sûr que ce ne fut pas moi qui les faisait rire.

En haut des marches de la station, elles se sont quittées, et la plus petite des trois prit le même chemin que moi. Je la regardais et je vous assure qu'elle ne riait plus; elle ne devait pas être très rassurée de me sentir là si près; je piquai droit sur elle.

- C'est très mal pour une petite fille de se moquer des gens.

- Une petite fille, sans blague !...

Elle était indignée que je l'aie traitée de petite fille.

... La première fois, elle n'a pas osé venir toute seule chez moi, une amie l'accompagnait, une amie désagréable à l'air grognon, avec des lunettes sur le nez, et trop contente d'elle; mais Kiki, ma petite brune, fut enthousiasmée parce que j'étais peintre.

- Vous me ferez mon portrait, dites ?

Pour lui faire plaisir, j'ai repris mes pinceaux que je n'avais plus touchés depuis longtemps, et j'ai sorti d'un placard une toile blanche qu'une fine couche de poussière recouvrait.

Jamais je n'aurais cru qu'une aussi petite personne pût tenir autant de place dans un atelier aussi stupidement grand que le mien, et surtout qu'elle pût remplir à ce point une vie aussi vide que celle que je traînais, las de tout et de moi-même.

Quand elle arrivait, elle ouvrait la porte toute grande en criant :

- Bonjour, me v'là !

Il semblait que tout le printemps entrait avec elle. Elle s'installait, je commençais à peindre, mais pas bien longtemps.

- Je vous ai apporté une fleur, je vais la mettre dans un vase...

Ou bien :

- J'ai trouvé des bas de soie étonnants chez une petite marchande de mon quartier, regardez...

Elle soulevait sa jupe, pas longtemps, le temps d'un éclair, juste pour que je puisse voir, bien plus haut que le genou, ses jambes dans leurs gaines de soie transparente.

Et puis elle racontait des histoires merveilleuses, pas toujours vraisemblables; mais si belles ! Et le rôle qu'elle y jouait était toujours magnifique.

Je n'aurais pas voulu être l'historien chargé d'écrire la biographie d'après ses dires, de ma petite amie; sa vie était un roman fabuleux. Elle m'avait raconté tant de choses sur elle, que j'arrivais à ne plus rien savoir du tout. Mais qu'est-ce que cela pouvait me faire ?

Quelquefois, au lieu de poser bien tranquille, elle fouillait dans tous les coins de mon atelier, elle ouvrait les armoires, elle fourrageait dans un petit débarras où je rangeais un tas de choses poussiéreuses qui ne me servaient plus depuis longtemps, elle était ravie des trouvailles qu'elle y faisait; c'était quelquefois un vieil uniforme ou bien un perroquet empaillé, ou encore quelques oripeaux provenant du Bal des Quatz'Arts.

Un jour, elle dénicha un costume de page vénitien que je m'étais procuré, je ne sais trop pourquoi. Elle voulut à tout prix l'essayer. Mais comment faire ? Elle n'osait pas se déshabiller devant moi.

- Vous me jurez que vous ne me regarderez pas avant que je vous le dise, vous fermerez les yeux, bien vrai, c'est juré ?...

Elle dégrafait son corsage, l'ôtait, elle laissait glisser sa jupe, mais quelque chose la gênait pour enfiler le maillot de soie; alors elle hésitait, elle s'assurait que, vraiment, je ne pouvais la voir; elle dénouait un cordon, et c'était à ses pieds un nuage de linon. Elle n'était plus embarrassée par rien. Jamais je n'aurais pu me douter qu'une petite fille comme Kiki fut si jolie toute nue.

Quand elle était prête, elle criait :

- Maintenant, ça y est, ouvrez les yeux !

Trouvait-elle un plaisir pervers à ce jeu dangereux ? Croyait-elle véritablement que je tenais mon serment, qu'il n'y avait pas de glaces dans mon atelier, et que je ne connaissais rien de l'élégante souplesse de son corps d'adolescente, de ses petits seins, et de ses jambes longues ? Je ne le sus jamais.

Seulement, vous pensez bien que dans ces conditions, le portrait n'avançait pas vite ! Je ne songeais pas à m'en plaindre. Je me disais quelquefois, au contraire :

"Quand le portrait sera fini, qu'est-ce qui arrivera ? Aura-t-elle une autre raison de venir passer tous ses instants de liberté dans mon atelier ?"

Parce que nous ne nous étions jamais rien dit des sentiments que nous pouvions avoir l'un pour l'autre, je ne voulais pas m'avouer combien je tenais à son petit sourire, à ses allures de petit animal craintif; je craignais de tout gâter par une parole ou un geste maladroit. Quant à elle, je ne savais pas du tout ce qu'elle pensait de moi.

Un jour, gravement elle me dit :

- Je crois que je commence à aimer quelqu'un.

Il me sembla qu'elle me regardait en dessous en m'annonçant cette grande nouvelle. C'est bête, je crois bien que ma voix tremblait quand je lui ai demandé :

- Est-ce que je le connais ? Qui est-ce ?

- Chut, je vous le dirai... un autre jour...

Le lendemain, elle ne parla pas de ses amours, et quand je voulus amener la conversation sur ce sujet, vite, elle commença une autre histoire.

Pourtant j'aurais bien voulu savoir au juste, être sûr... Moi aussi, parbleu, je l'aimais, mais je ne voulais rien brusquer. C'était si joli, si tendre, cette petite idylle...

... Quelle figure elle avait ce matin-là ! Ses yeux étaient tout rouges et gonflés, elle avait dû pleurer toute la nuit.

- Eh bien, Kiki, qu'est-ce que tu as ?

Elle leva la tête. Quelle angoisse il y avait dans ses yeux, une angoisse de bête traquée. Elle tomba dans mes bras en sanglotant.

- Si vous saviez... Si vous saviez... J'aimais quelqu'un... J'avais un amoureux, je vous l'ai dit, c'était... C'était un aviateur. Et puis... Et puis... Il est parti... avec une femme.

Elle pleurait avec de gros sanglots de petite fille, je me sentais gêné, stupide, un peu ridicule aussi.

Petite Kiki, les histoires que tu racontais étaient bien fabuleuses, mais tout de même, de nous deux, c'est encore moi qui ai le mieux confondu le rêve avec la réalité.

(André Warnod - "Kiki ou les Illusions Perdues")

En haut des marches de la station, elles se sont quittées, et la plus petite des trois prit le même chemin que moi. Je la regardais et je vous assure qu'elle ne riait plus; elle ne devait pas être très rassurée de me sentir là si près; je piquai droit sur elle.

- C'est très mal pour une petite fille de se moquer des gens.

- Une petite fille, sans blague !...

Elle était indignée que je l'aie traitée de petite fille.

... La première fois, elle n'a pas osé venir toute seule chez moi, une amie l'accompagnait, une amie désagréable à l'air grognon, avec des lunettes sur le nez, et trop contente d'elle; mais Kiki, ma petite brune, fut enthousiasmée parce que j'étais peintre.

- Vous me ferez mon portrait, dites ?

Pour lui faire plaisir, j'ai repris mes pinceaux que je n'avais plus touchés depuis longtemps, et j'ai sorti d'un placard une toile blanche qu'une fine couche de poussière recouvrait.

Jamais je n'aurais cru qu'une aussi petite personne pût tenir autant de place dans un atelier aussi stupidement grand que le mien, et surtout qu'elle pût remplir à ce point une vie aussi vide que celle que je traînais, las de tout et de moi-même.

Quand elle arrivait, elle ouvrait la porte toute grande en criant :

- Bonjour, me v'là !

Il semblait que tout le printemps entrait avec elle. Elle s'installait, je commençais à peindre, mais pas bien longtemps.

- Je vous ai apporté une fleur, je vais la mettre dans un vase...

Ou bien :

- J'ai trouvé des bas de soie étonnants chez une petite marchande de mon quartier, regardez...

Elle soulevait sa jupe, pas longtemps, le temps d'un éclair, juste pour que je puisse voir, bien plus haut que le genou, ses jambes dans leurs gaines de soie transparente.

Et puis elle racontait des histoires merveilleuses, pas toujours vraisemblables; mais si belles ! Et le rôle qu'elle y jouait était toujours magnifique.

Je n'aurais pas voulu être l'historien chargé d'écrire la biographie d'après ses dires, de ma petite amie; sa vie était un roman fabuleux. Elle m'avait raconté tant de choses sur elle, que j'arrivais à ne plus rien savoir du tout. Mais qu'est-ce que cela pouvait me faire ?

Quelquefois, au lieu de poser bien tranquille, elle fouillait dans tous les coins de mon atelier, elle ouvrait les armoires, elle fourrageait dans un petit débarras où je rangeais un tas de choses poussiéreuses qui ne me servaient plus depuis longtemps, elle était ravie des trouvailles qu'elle y faisait; c'était quelquefois un vieil uniforme ou bien un perroquet empaillé, ou encore quelques oripeaux provenant du Bal des Quatz'Arts.

Un jour, elle dénicha un costume de page vénitien que je m'étais procuré, je ne sais trop pourquoi. Elle voulut à tout prix l'essayer. Mais comment faire ? Elle n'osait pas se déshabiller devant moi.

- Vous me jurez que vous ne me regarderez pas avant que je vous le dise, vous fermerez les yeux, bien vrai, c'est juré ?...

Elle dégrafait son corsage, l'ôtait, elle laissait glisser sa jupe, mais quelque chose la gênait pour enfiler le maillot de soie; alors elle hésitait, elle s'assurait que, vraiment, je ne pouvais la voir; elle dénouait un cordon, et c'était à ses pieds un nuage de linon. Elle n'était plus embarrassée par rien. Jamais je n'aurais pu me douter qu'une petite fille comme Kiki fut si jolie toute nue.

Quand elle était prête, elle criait :

- Maintenant, ça y est, ouvrez les yeux !

Trouvait-elle un plaisir pervers à ce jeu dangereux ? Croyait-elle véritablement que je tenais mon serment, qu'il n'y avait pas de glaces dans mon atelier, et que je ne connaissais rien de l'élégante souplesse de son corps d'adolescente, de ses petits seins, et de ses jambes longues ? Je ne le sus jamais.

Seulement, vous pensez bien que dans ces conditions, le portrait n'avançait pas vite ! Je ne songeais pas à m'en plaindre. Je me disais quelquefois, au contraire :

"Quand le portrait sera fini, qu'est-ce qui arrivera ? Aura-t-elle une autre raison de venir passer tous ses instants de liberté dans mon atelier ?"

Parce que nous ne nous étions jamais rien dit des sentiments que nous pouvions avoir l'un pour l'autre, je ne voulais pas m'avouer combien je tenais à son petit sourire, à ses allures de petit animal craintif; je craignais de tout gâter par une parole ou un geste maladroit. Quant à elle, je ne savais pas du tout ce qu'elle pensait de moi.

Un jour, gravement elle me dit :

- Je crois que je commence à aimer quelqu'un.

Il me sembla qu'elle me regardait en dessous en m'annonçant cette grande nouvelle. C'est bête, je crois bien que ma voix tremblait quand je lui ai demandé :

- Est-ce que je le connais ? Qui est-ce ?

- Chut, je vous le dirai... un autre jour...

Le lendemain, elle ne parla pas de ses amours, et quand je voulus amener la conversation sur ce sujet, vite, elle commença une autre histoire.

Pourtant j'aurais bien voulu savoir au juste, être sûr... Moi aussi, parbleu, je l'aimais, mais je ne voulais rien brusquer. C'était si joli, si tendre, cette petite idylle...

... Quelle figure elle avait ce matin-là ! Ses yeux étaient tout rouges et gonflés, elle avait dû pleurer toute la nuit.

- Eh bien, Kiki, qu'est-ce que tu as ?

Elle leva la tête. Quelle angoisse il y avait dans ses yeux, une angoisse de bête traquée. Elle tomba dans mes bras en sanglotant.

- Si vous saviez... Si vous saviez... J'aimais quelqu'un... J'avais un amoureux, je vous l'ai dit, c'était... C'était un aviateur. Et puis... Et puis... Il est parti... avec une femme.

Elle pleurait avec de gros sanglots de petite fille, je me sentais gêné, stupide, un peu ridicule aussi.

Petite Kiki, les histoires que tu racontais étaient bien fabuleuses, mais tout de même, de nous deux, c'est encore moi qui ai le mieux confondu le rêve avec la réalité.

(André Warnod - "Kiki ou les Illusions Perdues")

Bientôt, assis près de moi sur le canapé, il glissait sa paume gauche sous mes fesses, cependant que de l'index droit il me soulignait dans le Nouveau Testament les passages qui accordent le plus d'indulgence au pécheur.

- On doit estimer saint, me dit-il un jour, le prêtre qui arrive à ne pécher tout seul qu'une fois la semaine.

Il ajouta même :

- Quand on s'y met à deux, la faute n'est pas double, comme on pourrait le croire, mais demie, car il y a humiliation réciproque.

Toutefois, ne poussant sa main qu'avec mesure, il ne paraissait pas autrement pressé de m'initier personnellement à cette forme raffinée de la vertu. J'en inférai que son visiteur séminariste le retenait pour l'instant dans les saintes voies de la double humiliation.

Puis, un dimanche, Célestin, le doigt sur la bouche, m'avoua qu'un trouble venait de survenir dans sa vie. Il s'agissait de Sœur Angèle de la Conception. Allant à bicyclette faire je ne sais plus quelle commission pour son couvent, celle-ci n'avait pas pu ne pas entendre la réflexion obscène qu'un militaire avait faite sur ses mollets; le coup à l'âme aurait été si fort qu'elle avait dû entrer, pour se confesser de toute urgence, dans la première église, celle-là même où l'abbé Lafouine était vicaire-remplaçant. La malheureuse Sœur avait dû, sur des questions plus pressantes, faire part au vulnérable prêtre de la tentation qu'elle avait eue souvent de tromper Jésus. Célestin avait voulu, certes, par des entretiens extérieurs au confessionnal (où déjà elle tirait la langue à travers la grille), la retenir sur la pente du péché : pour finir, il y avait glissé avec elle. Maintenant, c'était un vrai amour, qui posait les pires questions. En attendant il se recommandait à mes prières.

Là-dessus le séminariste cessa ses visites. L'abbé Lafouine, rentrant beaucoup plus tard, passait toutes ses soirées à écrire et recevait chaque jour une lettre de la même écriture. Le soir de la Saint-Michel, il rentra catastrophé :

- Ma sœur (il avait pris l'habitude de m'appeler ainsi), ma sœur, il m'arrive le plus grand malheur que puisse éprouver un homme de Dieu. Sœur Angèle de la Conception, - Oh ! que n'a-ce été par l'opération du Saint-Esprit ! - comment oserai-je le dire ?... s'est rendue digne de son nom. Attenter à notre fruit commun, il n'en saurait être question. L'infanticide est au moins aussi grave que l'impureté. Angèle ne peut non plus rester dans les ordres, et elle se prépare à les quitter. Devant Dieu et devant les hommes, ma sœur qui voyez ma faute et mon repentir, je vous demande en grâce si vous ne pourriez, dans ce même appartement que l'aube de votre conversion a sanctifié, recevoir quelque temps la pécheresse et le pécheur. Répugnant à se montrer au jour, Angèle ne demande, pour l'instant, qu'un asile caché dont, bien entendu, je ferai tous les frais. J'en appelle à la première communiante que vous avez été. Moi-même, dans la suite, j'examinerai mieux mon devoir. Peut-être, lorsque l'enfant sera là, songerai-je à me mondaniser davantage; un jour, peut-être, relevés de nos vœux imprudents, nous marierons à la face du Ciel pour le présent (et il tombait à genoux). Je ne peux qu'implorer votre pitié (il pleurnichait, la tête entre mes cuisses).

L'aventure n'était pas banale. Une compagnie féminine pouvait, au surplus, meubler mon abominable solitude. Mais surtout, que voulez-vous ? Je suis bonne, jamais je n'ai pu laisser échapper l'occasion d'un acte charitable. Émue, je relevai Lafouine avec ces mots :

- S'il en est ainsi, Monsieur l'Abbé, comptez sur moi. Je sais les respects qu'on doit à l'amour, dès l'instant où il associe deux êtres de sexe différent et noblement inspirés. Ma maison sera votre refuge et celui de votre amie infortunée.

Il eut une effusion si bondissante que j'appréhendai un instant une charnelle expression de sa gratitude.

- Dieu et tous les vrais saints vous remercient par ma bouche. Dès demain soir, Angèle sera là.

Donc, le 30 juillet, sur les cinq heures de l'après-midi, l'abbé Lafouine étant absent, j'eus l'avantage d'ouvrir ma porte à une personne singulière. De la bonne sœur, elle n'avait plus dès lors la cornette, la longue robe ni le rosaire, mais une onction qui disait parfaitement sa qualité. Encore gardait-elle ce béguin que les sœurs sécularisées ont, dès leur jeunesse, en commun avec les plus vieilles filles et une mise d'une décence très accusée. Pour le reste, une assez belle blonde, avec ces cheveux coupés très court qu'on voit aux nonnettes et aux garçonnes; les yeux bleus, comme il se doit, d'un vrai ange du Ciel, voûtée un peu, couperosée un tantinet, mais plutôt attirante, en dépit d'un regard qui ne se serait pas voulu oblique et d'un excès de miel dans le sourire.

- Madame... la Logeuse ? fit-elle avec une exquise timidité. Monsieur l'abbé Lafouine m'a dit... qu'il vous avait dit... que vous lui aviez dit... Comment vous remercier ? Et comment remercier Notre-Seigneur ?

- De peu, de peu, répliquai-je.

Elle entra. Ce qui me surprit, c'est la hâte qu'elle mit à me déballer son paquet et la volubilité un peu populaire de son discours. Je ne devais pas croire, surtout, les apparences.

Nonobstant quelques incartades à l'intérieur du couvent et quelques amitiés assez vives avec les autres sœurs, elle avait été une nonne des plus régulières jusqu'au jour où l'abbé Lafouine l'avait entreprise, non pas au sortir du confessionnal, comme il me l'avait raconté, mais dans l'autobus S, rue de Sèvres, en lui faisant du pied.

Elle se trouvait être, d'âme et de corps, aux abois. À cette requête d'un pasteur, comment répondre, sinon du tac au tac ? Elle s'était confessée à lui, en effet, mais plus tard, lorsque dans un taxi, il l'avait prise sans qu'elle osât crier, crainte d'alerter le chauffeur. La suite de l'idylle s'était déroulée au Cimetière Montparnasse, grâce à la complicité d'un gardien mal rétribué, et d'ailleurs peu exigeant, qui en était réduit, pour nourrir sa famille, à ouvrir les chapelles.

C'est dans la sépulture d'un philanthrope célèbre que le "petit" avait été appelé à l'existence. Elle était heureuse que leurs amours pussent trouver maintenant un véritable gîte et que le fils de leurs œuvres ne fût pas réduit à naître, comme il avait été conçu, dans un caveau.

J'aurais dû voir d'emblée quelque chose de douteux dans cette affaire, mais Angèle fit tout pour me rendre confiante, et d'abord me montra le froc (en l'espèce la cornette et la longue robe noire) qu'elle avait, non pas jeté aux orties, mais mis sous clef dans sa malle. Levée dès le départ de l'abbé Lafouine, qui la laissait visiblement dans le remords d'un péché chaque jour renouvelé, et d'ailleurs sortant pendant ma sieste, un carton sous le bras, tous les après-midi, elle passait beaucoup de temps le matin à se frapper la poitrine devant le crucifix, mais trouvait quelques heures pour m'aider au ménage, à la cuisine, surtout pour m'étourdir, ce faisant, de confidences inépuisables.

(André Berry - "Une Idylle Cléricale")

- On doit estimer saint, me dit-il un jour, le prêtre qui arrive à ne pécher tout seul qu'une fois la semaine.

Il ajouta même :

- Quand on s'y met à deux, la faute n'est pas double, comme on pourrait le croire, mais demie, car il y a humiliation réciproque.

Toutefois, ne poussant sa main qu'avec mesure, il ne paraissait pas autrement pressé de m'initier personnellement à cette forme raffinée de la vertu. J'en inférai que son visiteur séminariste le retenait pour l'instant dans les saintes voies de la double humiliation.

Puis, un dimanche, Célestin, le doigt sur la bouche, m'avoua qu'un trouble venait de survenir dans sa vie. Il s'agissait de Sœur Angèle de la Conception. Allant à bicyclette faire je ne sais plus quelle commission pour son couvent, celle-ci n'avait pas pu ne pas entendre la réflexion obscène qu'un militaire avait faite sur ses mollets; le coup à l'âme aurait été si fort qu'elle avait dû entrer, pour se confesser de toute urgence, dans la première église, celle-là même où l'abbé Lafouine était vicaire-remplaçant. La malheureuse Sœur avait dû, sur des questions plus pressantes, faire part au vulnérable prêtre de la tentation qu'elle avait eue souvent de tromper Jésus. Célestin avait voulu, certes, par des entretiens extérieurs au confessionnal (où déjà elle tirait la langue à travers la grille), la retenir sur la pente du péché : pour finir, il y avait glissé avec elle. Maintenant, c'était un vrai amour, qui posait les pires questions. En attendant il se recommandait à mes prières.

Là-dessus le séminariste cessa ses visites. L'abbé Lafouine, rentrant beaucoup plus tard, passait toutes ses soirées à écrire et recevait chaque jour une lettre de la même écriture. Le soir de la Saint-Michel, il rentra catastrophé :

- Ma sœur (il avait pris l'habitude de m'appeler ainsi), ma sœur, il m'arrive le plus grand malheur que puisse éprouver un homme de Dieu. Sœur Angèle de la Conception, - Oh ! que n'a-ce été par l'opération du Saint-Esprit ! - comment oserai-je le dire ?... s'est rendue digne de son nom. Attenter à notre fruit commun, il n'en saurait être question. L'infanticide est au moins aussi grave que l'impureté. Angèle ne peut non plus rester dans les ordres, et elle se prépare à les quitter. Devant Dieu et devant les hommes, ma sœur qui voyez ma faute et mon repentir, je vous demande en grâce si vous ne pourriez, dans ce même appartement que l'aube de votre conversion a sanctifié, recevoir quelque temps la pécheresse et le pécheur. Répugnant à se montrer au jour, Angèle ne demande, pour l'instant, qu'un asile caché dont, bien entendu, je ferai tous les frais. J'en appelle à la première communiante que vous avez été. Moi-même, dans la suite, j'examinerai mieux mon devoir. Peut-être, lorsque l'enfant sera là, songerai-je à me mondaniser davantage; un jour, peut-être, relevés de nos vœux imprudents, nous marierons à la face du Ciel pour le présent (et il tombait à genoux). Je ne peux qu'implorer votre pitié (il pleurnichait, la tête entre mes cuisses).

L'aventure n'était pas banale. Une compagnie féminine pouvait, au surplus, meubler mon abominable solitude. Mais surtout, que voulez-vous ? Je suis bonne, jamais je n'ai pu laisser échapper l'occasion d'un acte charitable. Émue, je relevai Lafouine avec ces mots :

- S'il en est ainsi, Monsieur l'Abbé, comptez sur moi. Je sais les respects qu'on doit à l'amour, dès l'instant où il associe deux êtres de sexe différent et noblement inspirés. Ma maison sera votre refuge et celui de votre amie infortunée.

Il eut une effusion si bondissante que j'appréhendai un instant une charnelle expression de sa gratitude.

- Dieu et tous les vrais saints vous remercient par ma bouche. Dès demain soir, Angèle sera là.

Donc, le 30 juillet, sur les cinq heures de l'après-midi, l'abbé Lafouine étant absent, j'eus l'avantage d'ouvrir ma porte à une personne singulière. De la bonne sœur, elle n'avait plus dès lors la cornette, la longue robe ni le rosaire, mais une onction qui disait parfaitement sa qualité. Encore gardait-elle ce béguin que les sœurs sécularisées ont, dès leur jeunesse, en commun avec les plus vieilles filles et une mise d'une décence très accusée. Pour le reste, une assez belle blonde, avec ces cheveux coupés très court qu'on voit aux nonnettes et aux garçonnes; les yeux bleus, comme il se doit, d'un vrai ange du Ciel, voûtée un peu, couperosée un tantinet, mais plutôt attirante, en dépit d'un regard qui ne se serait pas voulu oblique et d'un excès de miel dans le sourire.

- Madame... la Logeuse ? fit-elle avec une exquise timidité. Monsieur l'abbé Lafouine m'a dit... qu'il vous avait dit... que vous lui aviez dit... Comment vous remercier ? Et comment remercier Notre-Seigneur ?

- De peu, de peu, répliquai-je.

Elle entra. Ce qui me surprit, c'est la hâte qu'elle mit à me déballer son paquet et la volubilité un peu populaire de son discours. Je ne devais pas croire, surtout, les apparences.

Nonobstant quelques incartades à l'intérieur du couvent et quelques amitiés assez vives avec les autres sœurs, elle avait été une nonne des plus régulières jusqu'au jour où l'abbé Lafouine l'avait entreprise, non pas au sortir du confessionnal, comme il me l'avait raconté, mais dans l'autobus S, rue de Sèvres, en lui faisant du pied.

Elle se trouvait être, d'âme et de corps, aux abois. À cette requête d'un pasteur, comment répondre, sinon du tac au tac ? Elle s'était confessée à lui, en effet, mais plus tard, lorsque dans un taxi, il l'avait prise sans qu'elle osât crier, crainte d'alerter le chauffeur. La suite de l'idylle s'était déroulée au Cimetière Montparnasse, grâce à la complicité d'un gardien mal rétribué, et d'ailleurs peu exigeant, qui en était réduit, pour nourrir sa famille, à ouvrir les chapelles.

C'est dans la sépulture d'un philanthrope célèbre que le "petit" avait été appelé à l'existence. Elle était heureuse que leurs amours pussent trouver maintenant un véritable gîte et que le fils de leurs œuvres ne fût pas réduit à naître, comme il avait été conçu, dans un caveau.

J'aurais dû voir d'emblée quelque chose de douteux dans cette affaire, mais Angèle fit tout pour me rendre confiante, et d'abord me montra le froc (en l'espèce la cornette et la longue robe noire) qu'elle avait, non pas jeté aux orties, mais mis sous clef dans sa malle. Levée dès le départ de l'abbé Lafouine, qui la laissait visiblement dans le remords d'un péché chaque jour renouvelé, et d'ailleurs sortant pendant ma sieste, un carton sous le bras, tous les après-midi, elle passait beaucoup de temps le matin à se frapper la poitrine devant le crucifix, mais trouvait quelques heures pour m'aider au ménage, à la cuisine, surtout pour m'étourdir, ce faisant, de confidences inépuisables.

(André Berry - "Une Idylle Cléricale")

Thérèse ouvrit la porte de sa chambre. Le cœur battant, il entendit gémir la porte de l'armoire, grincer un seau. Elle devait fourrager dans ses dessous. Hâtivement, elle tentait un brin de toilette et de coquetterie. Elle revint toute mincie dans un corsage de satin.

- Viens, Bruno.

De sa main robuste, elle poussait le garçon vers les dépendances. Le cœur chaviré, il baissait la tête comme s'il était déjà en faute. Elle le fit passer dans une écurie, levant haut la jambe pour échapper à l'ébouriffement des foins, poussa une porte.

- Le voilà, ton veau !

C'était un veau de boucherie idéal, fesse et culotte larges, un veau blanc nourri au lait pur, le mufle prisonnier d'une muserolle en osier, afin qu'il ne mangeât ni foin, ni paille dans l'intervalle des têtées. Il était tout jeune encore, mais c'était une vraie viande de Pâques. À côté de lui, ruminait sa mère, une bonne vache laitière aux épaules anguleuses, à la mamelle qui tombait bien en arrière entre les cuisses.

La touffeur des lieux surprit le jeune boucher. Certes, il était familier avec la chaleur des litières et des bêtes, la pénombre des rateliers, la buée des mufles, tout ce qui compose en toutes saisons l'étrange été des étables. Mais à cette époque pascale, l'air du dehors était frais comme un petit cru de vin blanc. Bruno s'approcha de la bête. En matière bovine, il ne se trompait jamais.

- Un peu rabougri, grogna-t-il. Sa mère a du être mal alimentée pendant sa gestation.

- Rabougri, mon veau ? Ne cherche pas à le diminuer pour l'avoir moins cher. Si ta mère avait été aussi bien nourrie que la sienne pendant sa grossesse, tu aurais peut-être un peu plus l'air d'un taureau !

Tout de suite, Thérèse se repentit de sa réplique. Mais elle avait le sang trop vif pour réfléchir avant de parler, et la mauvaise foi la rendait injuste.

Elle reprit, la voix plus basse :

- Bruno, tu m'insultes quand tu déprécies mes veaux. Tu sais très bien qu'on ne fait pas mieux que moi dans le canton. Mais regarde-le !

L'œil alangui, le veau tourna vers Bruno une tête distraite.

- D'accord je l'emmène. Mais faites-moi un prix pour fêter le jour où je reprends le magasin.

Bruno souriait, avec fierté : c'était son pucelage de fond de commerce.

- C'est un grand jour pour toi, Bruno, et je veux bien le fêter, mais pas sur le dos de mon veau !

Bruno s'enhardit :

- Alors, comment ?

Allumée par la bonne chaleur de l'étable. Thérèse Mottieux se mit à rire aux éclats, au point qu'elle en dégrafa inconsciemment son corsage.

Le jeune homme s'approcha, tendit la main. Le veau se mit à la lécher comme une plaque de salpêtre.