Blaise Pascal est né le 19 juin 1623. Pour célébrer les 400 ans de la naissance de ce génie, Nicolas Herbeaux s'entretient avec les essayistes Marianne Alphant et Laurent Thirouin : l'occasion de redécouvrir l'oeuvre du mathématicien, théologien et philosophe, en particulier ses célèbres "Pensées".

#blaisepascal #philosophie #bookclubculture

_________

Venez participer au Book club, on vous attend par ici https://www.instagram.com/bookclubculture_

Et sur les réseaux sociaux avec le hashtag #bookclubculture

Retrouvez votre rendez-vous littéraire quotidien https://youtube.com/playlist?list=PLKpTasoeXDrqL4fBA4¤££¤6Blaise Pascal18¤££¤

ou sur le site https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/bienvenue-au-book-club-part-2

Suivez France Culture sur :

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/franceculture

Twitter : https://twitter.com/franceculture

Instagram : https://www.instagram.com/franceculture

TikTok : https://www.tiktok.com/@franceculture

Twitch : https://www.twitch.tv/franceculture

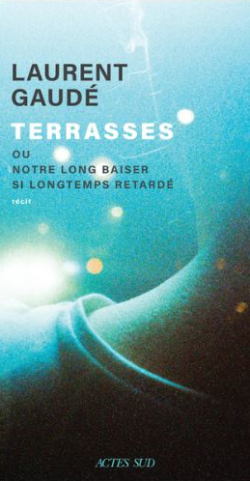

Laurent Thirouin/5

1 notes

Résumé :

L'hostilité récurrente de la pensée chrétienne à l'égard du théâtre connaît en France, pendant la décennie 1660-1670, un brutal regain. Les trois grands auteurs dramatiques du XVIIe siècle français en sont affectés: Corneille est pris à partie, au premier chef, comme le représentant le plus illustre de la scène; Racine se heurte à Nicole et à Port-Royal dans la querelle dite des Visionnaires ; Molière doit lutter pour imposer, contre les dévots, sa comédie de Tartuf... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après L'aveuglement salutaire : Le réquisitoire contre le théâtre dans la France classiqueVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (1)

Ajouter une critique

Le sous titre de ce remarquable essai est « Le réquisitoire contre le théâtre dans la France classique ». Même si l'auteur replace le débat dans son contexte historique, celui du XVIIe siècle, voire du XVIIIe, il se concentre essentiellement sur un moment clé, la décennie 1660-1670. Elle a vu la querelle du Tartuffe, ainsi que la publication de deux textes importants, le Traité de la Comédie de Pierre Nicole et celui du prince de Conti, tous les deux violemment opposés au théâtre. Laurent Thirouin analyse en profondeur l'argumentaire des adversaire de l'art dramatique, en démontrant à quel point leur discours était construit et étayé,(« discours théoriques articulé ») et qu'il soulève des problématiques, anthropologiques et philosophiques entre autres, qui dépassent largement le cadre du théâtre à l'époque classique. Néanmoins, l'auteur passe en revue toute l'argumentation utilisée par les adversaires du théâtre, et cette argumentation est diverse et se situe sur des plans différents, aussi différents que peuvent l'être les ennemis du théâtre.

Les premiers arguments sont des arguments d'autorité, dans une perspective historique. Les Pères de l'église ont en effet condamné le théâtre. Malgré les tentatives des défenseurs du théâtre, qui mettent en avant qu'il s'agissait d'un théâtre païen, qui participait à un culte, ses détracteurs considèrent que c'est l'essence même du théâtre qui est condamnée. Cela aboutira à ce qu'on appelle le paradoxe de Senault ( « plus [la comédie] semble honnête, plus je la tiens criminelle » ) : la purification de la scène des aspects les plus choquants, la rend paradoxalement plus dangereuse, car cela permet d'apaiser les scrupules moraux des spectateurs, endort leur vigilance.

Une deuxième partie rappelle que la condamnation de la personne du comédien est un argument de poids pour condamner le théâtre. L'anathème du comédien repose là aussi sur des raisons disparates. Il y a les raisons morales (les mauvaises moeurs supposées des comédiens) mais aussi des raisons plus philosophiques, reposant sur la condamnation platonicienne de l'imitation. Il y a aussi le parallèle entre une représentation théâtrale et la liturgie chrétienne, qui fait du théâtre un rival du culte divin, et du comédien un avatar profanatoire du prêtre.

L'auteur tend pourtant à nuancer la condamnation officielle des acteurs. Aussi bien les autorités politiques (édit de 1641) que religieuses (le Rituel Romain de Paul V n'inclut pas les comédiens dans les pêcheurs publics devant être écartés des sacrements de l'église) ne sont pas forcément dans une logique de condamnation systématique. Mais les listes de ces pêcheurs publics étant établies par les rituels de chaque diocèse, de plus en plus d'évêques français s'appliqueront tout au long du XVIIe siècle à les inclure, ce qui pouvait aboutir à une interdiction de funérailles chrétiennes par exemple.

Laurent Thirouin évoque aussi des arguments de l'ordre poétique. Paradoxalement, c'est une pièce « chrétienne » de Corneille, Théodore, qui va le plus servir à attaquer le théâtre en général. Les adversaires du théâtre reconnaissent les ambitions louables de Corneille, mais l'échec de la pièce, reconnue par l'auteur lui-même, signe d'une certaine manière l'incompatibilité réciproque du théâtre et du christianisme. En effet, le personnage de théâtre doit respecter des exigences esthétiques et techniques pour susciter l'intérêt du spectateur. Et ces exigences sont en contradiction avec l'idéal chrétien. Un saint homme ou une sainte ne peuvent être représentés au théâtre qu'au prix de transformations, qui les dénaturent. S'ils sont peints dans toute leur vertu chrétienne, ils ne passeront pas la rampe, vont ennuyer, provoquer le rejet. Il y a aussi la règle de la bienséance, qui exige des personnages conformes à des définitions stéréotypées, et surtout des personnages qui correspondent aux attentes du public (bienséance externe). le spectacle théâtral obtient l'effet d'identification qu'il cherche en faisant siens les préjugés de son public : dès lors qu'il n'en est que l'émanation, il ne saurait être en mesure de l'éduquer, but invoqué par certains défenseurs du théâtre.

Des arguments reposant sur la morale à proprement parlé, sont bien évidemment opposé au théâtre. le fait de réunir des hommes et des femmes dans une forme de promiscuité, et aussi de donner à voir un spectacle impudique, voire obscène. D'une manière peut-être encore plus pernicieuse, le théâtre ne représenterait que des passions coupables, telles que l'amour, la vengeance, l'ambition, et en ferait une apologie, même s'il prétend les condamner.

Mais Laurent Thirouin accorde la plus grande importance à des arguments anthropologiques et métaphysiques. Les dangers principaux de la Comédie viennent d'une rencontre entre des modalités d'action particulières, propres au théâtre, et la manière dont ces modalités agissent sur le spectateur, d'où une interrogation sur la nature humaine. La théorie de la contagion pose qu'il est impossible d'assister à un spectacle théâtrale qui repose sur la mimèsis (imitation du réel) et y trouver du plaisir sans ressentir, éprouver de manière intime ce qui est montré. Cela provoque chez le spectateur une transformation, dont il peut ne pas être conscient, car ces transformations sont provoquées par des impressions, échappent d'une certaine manière à la raison, à la maîtrise consciente. Et seules certaines passions sont susceptibles de provoquer la contagion. Il y a dans l'homme un désir du mal, qui fait que seuls les mauvaises passions peuvent être transmises. le théâtre ne peut créer un désir, il ne peut que déclencher un désir préexistant. le spectateur adhère au spectacle, car celui-ci lui révèle son propre désir. Par le déclenchement des sensations, des émotions, le théâtre bloque l'exercice de la raison, la réflexion. Il réduit d'une certaine manière l'homme à ses instincts. le spectateur qui voudrait analyser, réfléchir, comprendre, ne pourrait plus éprouver du plaisir à une représentation. Pour vivre ce plaisir, il faut se laisser aller aux impressions.

Enfin, à un niveau métaphysique, surtout abordé par les penseurs port-royalistes, en accord avec les perspectives platoniciennes et augustinienne, il s'agit de dénoncer l'inconsistance de la mimèsis (imitation) opposée à la vérité. La dénonciation du théâtre constitue donc un cas particulier de la lutte contre l'esprit du monde, opposé au christianisme. D'où l'aveuglement salutaire du titre, la conversion du regard passe forcément par une privation, il s'agit de nier les réalités illusoires, les faire disparaître. C'est le monde lui-même, en tant que spectacle que rejettent ces moralistes, le théâtre ne serait qu'un exemple emblématique de tout ce qu'il faut refuser, par un dépassement de soi, une ascèse. C'est la condition première du salut, la possibilité d'accéder à la Vérité divine.

C'est un résumé très sommaire et réducteur de ce livre, qui est vraiment très riche et passionnant. L'auteur, d'une manière très judicieuse, fait des rapprochements quelques analyses et questionnements sur des pratiques culturelles plus actuelles, comme le cinéma, même si c'est à la marge.

Le livre apparaît toutefois comme daté (1997) sur un point précis, paradoxalement en évoquant une conception propre à l'époque où il a été écrit. Laurent Thirouin pose que l'art n'est plus considéré que par sa valeur esthétique, et refuse d'être évalué par d'autres critères dont les critères moraux, refuse toute contrainte sociale ou utilitaire. Or dans la trentaine d'année écoulé les choses ont complètement changé. Régulièrement des oeuvres d'art ou artistes sont mis en cause pour le contenu de leurs créations, ou pour leurs comportements ou propos. A titre d'exemple, qui me paraît assez bien résumer la problématique, je vais citer un article paru dans le journal le Monde le 27 janvier 2023. L'article concernait Bastien Vivès et l'annulation d'une exposition de ses oeuvres à Angoulême. Etait interrogés André Gunthert, historien des cultures visuelles et Carole Talon-Hugon philosophe. le titre était extrait d'une phrase de cette dernière « La valeur morale d'une oeuvre fait partie de sa valeur artistique ». Elle questionne la possibilité de monter le mal : « ...s'il est possible de montrer le mal à des fins de moralisation, il faut alors que cette dimension de désapprobation soit sensible .. ». Platon se retrouve, exactement comme chez les moralistes du XVIIe, mis à contribution.

Ce qui montre à quel point le livre de Laurent Thirouin reste d'actualité...

Les premiers arguments sont des arguments d'autorité, dans une perspective historique. Les Pères de l'église ont en effet condamné le théâtre. Malgré les tentatives des défenseurs du théâtre, qui mettent en avant qu'il s'agissait d'un théâtre païen, qui participait à un culte, ses détracteurs considèrent que c'est l'essence même du théâtre qui est condamnée. Cela aboutira à ce qu'on appelle le paradoxe de Senault ( « plus [la comédie] semble honnête, plus je la tiens criminelle » ) : la purification de la scène des aspects les plus choquants, la rend paradoxalement plus dangereuse, car cela permet d'apaiser les scrupules moraux des spectateurs, endort leur vigilance.

Une deuxième partie rappelle que la condamnation de la personne du comédien est un argument de poids pour condamner le théâtre. L'anathème du comédien repose là aussi sur des raisons disparates. Il y a les raisons morales (les mauvaises moeurs supposées des comédiens) mais aussi des raisons plus philosophiques, reposant sur la condamnation platonicienne de l'imitation. Il y a aussi le parallèle entre une représentation théâtrale et la liturgie chrétienne, qui fait du théâtre un rival du culte divin, et du comédien un avatar profanatoire du prêtre.

L'auteur tend pourtant à nuancer la condamnation officielle des acteurs. Aussi bien les autorités politiques (édit de 1641) que religieuses (le Rituel Romain de Paul V n'inclut pas les comédiens dans les pêcheurs publics devant être écartés des sacrements de l'église) ne sont pas forcément dans une logique de condamnation systématique. Mais les listes de ces pêcheurs publics étant établies par les rituels de chaque diocèse, de plus en plus d'évêques français s'appliqueront tout au long du XVIIe siècle à les inclure, ce qui pouvait aboutir à une interdiction de funérailles chrétiennes par exemple.

Laurent Thirouin évoque aussi des arguments de l'ordre poétique. Paradoxalement, c'est une pièce « chrétienne » de Corneille, Théodore, qui va le plus servir à attaquer le théâtre en général. Les adversaires du théâtre reconnaissent les ambitions louables de Corneille, mais l'échec de la pièce, reconnue par l'auteur lui-même, signe d'une certaine manière l'incompatibilité réciproque du théâtre et du christianisme. En effet, le personnage de théâtre doit respecter des exigences esthétiques et techniques pour susciter l'intérêt du spectateur. Et ces exigences sont en contradiction avec l'idéal chrétien. Un saint homme ou une sainte ne peuvent être représentés au théâtre qu'au prix de transformations, qui les dénaturent. S'ils sont peints dans toute leur vertu chrétienne, ils ne passeront pas la rampe, vont ennuyer, provoquer le rejet. Il y a aussi la règle de la bienséance, qui exige des personnages conformes à des définitions stéréotypées, et surtout des personnages qui correspondent aux attentes du public (bienséance externe). le spectacle théâtral obtient l'effet d'identification qu'il cherche en faisant siens les préjugés de son public : dès lors qu'il n'en est que l'émanation, il ne saurait être en mesure de l'éduquer, but invoqué par certains défenseurs du théâtre.

Des arguments reposant sur la morale à proprement parlé, sont bien évidemment opposé au théâtre. le fait de réunir des hommes et des femmes dans une forme de promiscuité, et aussi de donner à voir un spectacle impudique, voire obscène. D'une manière peut-être encore plus pernicieuse, le théâtre ne représenterait que des passions coupables, telles que l'amour, la vengeance, l'ambition, et en ferait une apologie, même s'il prétend les condamner.

Mais Laurent Thirouin accorde la plus grande importance à des arguments anthropologiques et métaphysiques. Les dangers principaux de la Comédie viennent d'une rencontre entre des modalités d'action particulières, propres au théâtre, et la manière dont ces modalités agissent sur le spectateur, d'où une interrogation sur la nature humaine. La théorie de la contagion pose qu'il est impossible d'assister à un spectacle théâtrale qui repose sur la mimèsis (imitation du réel) et y trouver du plaisir sans ressentir, éprouver de manière intime ce qui est montré. Cela provoque chez le spectateur une transformation, dont il peut ne pas être conscient, car ces transformations sont provoquées par des impressions, échappent d'une certaine manière à la raison, à la maîtrise consciente. Et seules certaines passions sont susceptibles de provoquer la contagion. Il y a dans l'homme un désir du mal, qui fait que seuls les mauvaises passions peuvent être transmises. le théâtre ne peut créer un désir, il ne peut que déclencher un désir préexistant. le spectateur adhère au spectacle, car celui-ci lui révèle son propre désir. Par le déclenchement des sensations, des émotions, le théâtre bloque l'exercice de la raison, la réflexion. Il réduit d'une certaine manière l'homme à ses instincts. le spectateur qui voudrait analyser, réfléchir, comprendre, ne pourrait plus éprouver du plaisir à une représentation. Pour vivre ce plaisir, il faut se laisser aller aux impressions.

Enfin, à un niveau métaphysique, surtout abordé par les penseurs port-royalistes, en accord avec les perspectives platoniciennes et augustinienne, il s'agit de dénoncer l'inconsistance de la mimèsis (imitation) opposée à la vérité. La dénonciation du théâtre constitue donc un cas particulier de la lutte contre l'esprit du monde, opposé au christianisme. D'où l'aveuglement salutaire du titre, la conversion du regard passe forcément par une privation, il s'agit de nier les réalités illusoires, les faire disparaître. C'est le monde lui-même, en tant que spectacle que rejettent ces moralistes, le théâtre ne serait qu'un exemple emblématique de tout ce qu'il faut refuser, par un dépassement de soi, une ascèse. C'est la condition première du salut, la possibilité d'accéder à la Vérité divine.

C'est un résumé très sommaire et réducteur de ce livre, qui est vraiment très riche et passionnant. L'auteur, d'une manière très judicieuse, fait des rapprochements quelques analyses et questionnements sur des pratiques culturelles plus actuelles, comme le cinéma, même si c'est à la marge.

Le livre apparaît toutefois comme daté (1997) sur un point précis, paradoxalement en évoquant une conception propre à l'époque où il a été écrit. Laurent Thirouin pose que l'art n'est plus considéré que par sa valeur esthétique, et refuse d'être évalué par d'autres critères dont les critères moraux, refuse toute contrainte sociale ou utilitaire. Or dans la trentaine d'année écoulé les choses ont complètement changé. Régulièrement des oeuvres d'art ou artistes sont mis en cause pour le contenu de leurs créations, ou pour leurs comportements ou propos. A titre d'exemple, qui me paraît assez bien résumer la problématique, je vais citer un article paru dans le journal le Monde le 27 janvier 2023. L'article concernait Bastien Vivès et l'annulation d'une exposition de ses oeuvres à Angoulême. Etait interrogés André Gunthert, historien des cultures visuelles et Carole Talon-Hugon philosophe. le titre était extrait d'une phrase de cette dernière « La valeur morale d'une oeuvre fait partie de sa valeur artistique ». Elle questionne la possibilité de monter le mal : « ...s'il est possible de montrer le mal à des fins de moralisation, il faut alors que cette dimension de désapprobation soit sensible .. ». Platon se retrouve, exactement comme chez les moralistes du XVIIe, mis à contribution.

Ce qui montre à quel point le livre de Laurent Thirouin reste d'actualité...

Citations et extraits (2)

Ajouter une citation

On sent bien, par delà tous les antagonismes idéologiques, que les réflexion de Diderot et de Rousseau s'inscrivent dans le même cadre d'une querelle morale. Ils maintiennent cette confrontation du théâtre et de la question morale (moralisation de la scène, utilisation du théâtre à des fins morales). Cela amène Jean Goldzink à diagnostiquer une "convergence secrète de la critique dévote du théâtre et du réformisme philosophique des Lumières. Autrement dit, les clercs du XVIIe siècle comme les philosophes du XVIIIe se rejoignent pour poser au théâtre la question, qui nous semble aujourd'hui déplacée, de la morale.

Les ennemis du théâtre sont ceux qui croient le plus en son pouvoir, ils prennent le genre très au sérieux et soulignent sa puissance, son efficace.

Video de Laurent Thirouin (1)

Voir plusAjouter une vidéo

Les plus populaires : Littérature française

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Laurent Thirouin (1)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Titres d'oeuvres célèbres à compléter

Ce conte philosophique de Voltaire, paru à Genève en 1759, s'intitule : "Candide ou --------"

L'Ardeur

L'Optimisme

10 questions

1309 lecteurs ont répondu

Thèmes :

littérature française

, roman

, culture générale

, théâtre

, littérature

, livresCréer un quiz sur ce livre1309 lecteurs ont répondu