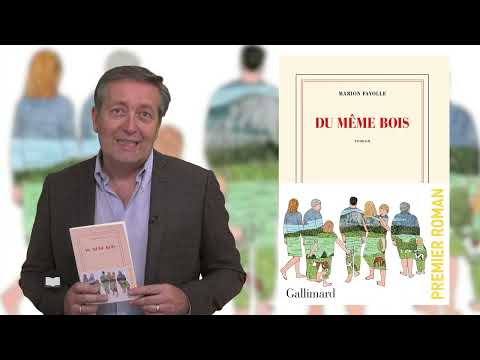

Marion Fayolle/5

483 notes

Résumé :

« Les enfants, les bébés, ils les appellent les petitous. Et c’est vrai qu’ils sont des petits tout. Qu’ils sont un peu de leur mère, un peu de leur père, un peu des grands-parents, un peu de ceux qui sont morts, il y a si longtemps. Tout ce qu’ils leur ont transmis, caché, inventé. Tout. C’est pas toujours facile d’être un petit tout, d’avoir en soi autant d’histoires, autant de gens, de réussir à les faire taire pour inventer encore une petite chose à soi. »

... >Voir plus

... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après Du même boisVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (104)

Voir plus

Ajouter une critique

De Marion Fayolle, l'on connaissait jusqu'ici surtout les dessins, dans la presse et dans ses bandes dessinées récompensées au festival d'Angoulême. Son premier roman révèle un vrai bonheur de plume et un auteur aussi doué avec les mots qu'avec le crayon pour nous saisir de ses mémorables images.

Ce sont les souvenirs d'enfance, lorsque la jeune Marion n'avait de hâte que de quitter l'étroit logement familial de la vallée d'Eyrieux, en Ardèche, pour rejoindre, là-haut, la ferme et les « bêtes » de « pépé » et « mémé », qui nourrissent cette histoire, une ode à la ruralité et à une époque révolue, quand les générations cohabitaient dans une existence tout entière organisée autour des animaux. « Ici, on fait toute sa vie sous la même toiture, on naît dans le lit de gauche, on meurt dans celui de droite et entre-temps, on s'occupe des bêtes à l'étable. » Certainement pas paradisiaque mais hérité du fond des âges, l'immuable quotidien est simple, souvent rude. Les tempéraments aussi, volontiers taiseux mais débordant d'une humanité généreuse et directe, à l'image de la mémé donnant à l'orphelin engagé sur la ferme, « en un seul repas, tout l'amour qu'il n'a jamais eu, comme pour corriger l'injustice. »

A sa façon simple et directe elle aussi, en une économie de traits si justement et joliment croqués qu'ils en dessinent des silhouettes saisissantes de vie et de vérité, la narration qui, centrée sur des noms génériques – la mémé, l'oncle, la gamine, le gosse, les anciens… – prend un caractère universel en semblant parler de tout le monde, raconte les liens entre les générations, le rapport au temps, au paysage et aux bêtes, tout un mode de vie rattrapé par la mort et la modernité jusqu'à disparaître progressivement. Déjà différente de ceux restés là-haut à demeure, l'enfant palote à l'appétit d'oiseau, à la constitution trop frêle et à l'imagination poétique a beau sentir ce terroir couler dans ses veines, elle n'en quittera pas moins ces lieux et ces racines, à la recherche d'un nouvel équilibre dont les ellipses du récit laissent mélancoliquement deviner les manques et les fêlures.

Une bien jolie révélation que cette nouvelle plume si naturellement chantournée qu'elle ne manquera pas de mener bien des lecteurs au coup de coeur.

Lien : https://leslecturesdecanneti..

Ce sont les souvenirs d'enfance, lorsque la jeune Marion n'avait de hâte que de quitter l'étroit logement familial de la vallée d'Eyrieux, en Ardèche, pour rejoindre, là-haut, la ferme et les « bêtes » de « pépé » et « mémé », qui nourrissent cette histoire, une ode à la ruralité et à une époque révolue, quand les générations cohabitaient dans une existence tout entière organisée autour des animaux. « Ici, on fait toute sa vie sous la même toiture, on naît dans le lit de gauche, on meurt dans celui de droite et entre-temps, on s'occupe des bêtes à l'étable. » Certainement pas paradisiaque mais hérité du fond des âges, l'immuable quotidien est simple, souvent rude. Les tempéraments aussi, volontiers taiseux mais débordant d'une humanité généreuse et directe, à l'image de la mémé donnant à l'orphelin engagé sur la ferme, « en un seul repas, tout l'amour qu'il n'a jamais eu, comme pour corriger l'injustice. »

A sa façon simple et directe elle aussi, en une économie de traits si justement et joliment croqués qu'ils en dessinent des silhouettes saisissantes de vie et de vérité, la narration qui, centrée sur des noms génériques – la mémé, l'oncle, la gamine, le gosse, les anciens… – prend un caractère universel en semblant parler de tout le monde, raconte les liens entre les générations, le rapport au temps, au paysage et aux bêtes, tout un mode de vie rattrapé par la mort et la modernité jusqu'à disparaître progressivement. Déjà différente de ceux restés là-haut à demeure, l'enfant palote à l'appétit d'oiseau, à la constitution trop frêle et à l'imagination poétique a beau sentir ce terroir couler dans ses veines, elle n'en quittera pas moins ces lieux et ces racines, à la recherche d'un nouvel équilibre dont les ellipses du récit laissent mélancoliquement deviner les manques et les fêlures.

Une bien jolie révélation que cette nouvelle plume si naturellement chantournée qu'elle ne manquera pas de mener bien des lecteurs au coup de coeur.

Lien : https://leslecturesdecanneti..

Marion,

permettez-moi de vous écrire ces quelques lignes pour vous remercier des moments de bonheur que vous m'avez offerts. Votre roman ne comporte que peu de pages, c'est mon seul regret. Mais peut-être avez-vous raison, le beau se doit d'être rare. Votre écriture m'a transporté. J'imagine tout le temps que vous avez dû passer pour que chaque mot, chaque phrase touche à ce point votre lecteur. Hommes, bêtes, nature, tous se mélangent, s'entremêlent dans un récit d'une poésie rare. Vos personnages n'ont pas de nom, quelle importance ! Ils sont si vivants. Je n'évoquerai pas le sujet de votre livre, d'autres le feront mieux que moi et puis à trop en parler je craindrais de l'abîmer. Vous êtes mon premier coup de coeur de cette nouvelle année littéraire. Votre roman est à offrir aux gens qu'on aime.

permettez-moi de vous écrire ces quelques lignes pour vous remercier des moments de bonheur que vous m'avez offerts. Votre roman ne comporte que peu de pages, c'est mon seul regret. Mais peut-être avez-vous raison, le beau se doit d'être rare. Votre écriture m'a transporté. J'imagine tout le temps que vous avez dû passer pour que chaque mot, chaque phrase touche à ce point votre lecteur. Hommes, bêtes, nature, tous se mélangent, s'entremêlent dans un récit d'une poésie rare. Vos personnages n'ont pas de nom, quelle importance ! Ils sont si vivants. Je n'évoquerai pas le sujet de votre livre, d'autres le feront mieux que moi et puis à trop en parler je craindrais de l'abîmer. Vous êtes mon premier coup de coeur de cette nouvelle année littéraire. Votre roman est à offrir aux gens qu'on aime.

La porte de la maison claque, puis celle de la voiture, voiture qui s'éloigne de la ferme ardéchoise pour toujours. Aucun jeune n'a voulu la reprendre, la ferme, trop de travail, plus de vacances, des journées à rallonge. Alors, la mort dans l'âme, il a fallu se résoudre à vendre et se détacher de sa propre histoire.

Le pépé, la mémé sont morts, bientôt il n'y aura plus pour se souvenir que les photos Mais les photos sont incomplètes, elles sont trop lisses, sans odeurs, peinent à restituer les douleurs et les petites joies…

Marion Fayolle connue jusqu'à présent en tant que dessinatrice signe là son premier roman. Elle a besoin de mettre en mots ce qu'il lui semblait impossible, cette fois, de mettre en images.

La ferme est là dans sa tête, avec ces vaches auxquelles le pépé et la mémé ont tout sacrifié. Mais bon, qu'auraient-ils bien pu faire d'autre à la place ? Pas grand-chose, cette ferme c'était toute leur vie, mais aussi celle de leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents…

Un style brut, rugueux en accord avec le milieu dépeint, dur, les lapins qu'on dépèce, les hommes qui boivent bien plus qu'il ne faut. Les vieux taiseux qui ne savent pas y faire avec les sentiments. Alors on fait les choses ensemble, on équeute les haricots verts, plutôt que se dire je t'aime.

L'ensemble agréable est cependant décousu, manquant parfois de liant, un peu comme des cases de BD qu'on n'aurait pas pris le temps de bien enchainer les unes aux autres. L'absence de prénoms m'a comme d'habitude agacée, les personnages ne sont désignés que par la mère, le pépé, la mémé. La gamine (la narratrice) se retrouve ainsi toujours nommée, passé trente ans, même quand elle devient mère à son tour.

Un regard sur la ruralité qui se meurt intéressant, assez agréable à lire mais qui n'apporte rien de très nouveau non plus.

Je l'ai surtout ressenti comme un cri d'amour de Marion Fayolle à ses racines, sa famille, même si ses portraits parfois vachards ne feront pas sûrement pas plaisir à tout le monde.

Le pépé, la mémé sont morts, bientôt il n'y aura plus pour se souvenir que les photos Mais les photos sont incomplètes, elles sont trop lisses, sans odeurs, peinent à restituer les douleurs et les petites joies…

Marion Fayolle connue jusqu'à présent en tant que dessinatrice signe là son premier roman. Elle a besoin de mettre en mots ce qu'il lui semblait impossible, cette fois, de mettre en images.

La ferme est là dans sa tête, avec ces vaches auxquelles le pépé et la mémé ont tout sacrifié. Mais bon, qu'auraient-ils bien pu faire d'autre à la place ? Pas grand-chose, cette ferme c'était toute leur vie, mais aussi celle de leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents…

Un style brut, rugueux en accord avec le milieu dépeint, dur, les lapins qu'on dépèce, les hommes qui boivent bien plus qu'il ne faut. Les vieux taiseux qui ne savent pas y faire avec les sentiments. Alors on fait les choses ensemble, on équeute les haricots verts, plutôt que se dire je t'aime.

L'ensemble agréable est cependant décousu, manquant parfois de liant, un peu comme des cases de BD qu'on n'aurait pas pris le temps de bien enchainer les unes aux autres. L'absence de prénoms m'a comme d'habitude agacée, les personnages ne sont désignés que par la mère, le pépé, la mémé. La gamine (la narratrice) se retrouve ainsi toujours nommée, passé trente ans, même quand elle devient mère à son tour.

Un regard sur la ruralité qui se meurt intéressant, assez agréable à lire mais qui n'apporte rien de très nouveau non plus.

Je l'ai surtout ressenti comme un cri d'amour de Marion Fayolle à ses racines, sa famille, même si ses portraits parfois vachards ne feront pas sûrement pas plaisir à tout le monde.

Ils sont la somme de ceux qui les ont précédés, héritiers des traditions, des secrets et des non-dits qui se tissent au fil des générations. Ces "petitous" se mêlent au monde avec l'insouciance de ceux qui n'ont pas encore vécus, mais porteurs déjà de leurs racines et de tout ce qui les constituent. Parmi eux, il y a la “gamine”, celle qui doit apprendre à vivre avec les bêtes qui se déchaînent en elle, sous le regard irrité de la mère mais avec la bienveillance de la mémé. Petite fleur sauvage qui pousse entourée de garçons, partageant leurs jeux et leurs aventures jusqu'à ce que les formes se dessinent sur les corps et que les jeux changent…

Voici un bien joli roman, plein de poésie, de délicatesse mais aussi de rudesse pour dire le quotidien de la vie à la campagne et le travail à la ferme, rythmé par la répétition, l'entretien des bêtes, le dur labeur qui tasse et fait se courber l'échine. Récit d'une vie à l'ancienne, où l'on vit tous ensemble, sous le même toit, où l'on prend soin les uns des autres, accompagnant les plus vieux jusqu'à la mort, veillant sur les plus faibles, accomplissant ses obligations par devoir, sans jamais faillir. Une vie de sacrifices, de labeur et de don de soi trop ingrate pour attirer la jeune génération, qui aspire à davantage de liberté et de légèreté, fuyant peu à peu ces campagnes désolées au profit des villes.

Un roman qui tait les noms des lieux et des gens, pour favoriser l'universalité de cette voix qui s'ancre dans le milieu rural, où la vie est modelée autour des odeurs d'étable et du bruit des bêtes, des sons que l'on sait reconnaître et interpréter tant les liens sont forts. Un monde qui signe sa fin quand vient le silence et qu'alors ne reste plus que le chagrin et le souvenir de ce qui n'est plus… C'est beau, c'est juste, c'est touchant et le résultat offre un premier roman tout à fait réussi !

Voici un bien joli roman, plein de poésie, de délicatesse mais aussi de rudesse pour dire le quotidien de la vie à la campagne et le travail à la ferme, rythmé par la répétition, l'entretien des bêtes, le dur labeur qui tasse et fait se courber l'échine. Récit d'une vie à l'ancienne, où l'on vit tous ensemble, sous le même toit, où l'on prend soin les uns des autres, accompagnant les plus vieux jusqu'à la mort, veillant sur les plus faibles, accomplissant ses obligations par devoir, sans jamais faillir. Une vie de sacrifices, de labeur et de don de soi trop ingrate pour attirer la jeune génération, qui aspire à davantage de liberté et de légèreté, fuyant peu à peu ces campagnes désolées au profit des villes.

Un roman qui tait les noms des lieux et des gens, pour favoriser l'universalité de cette voix qui s'ancre dans le milieu rural, où la vie est modelée autour des odeurs d'étable et du bruit des bêtes, des sons que l'on sait reconnaître et interpréter tant les liens sont forts. Un monde qui signe sa fin quand vient le silence et qu'alors ne reste plus que le chagrin et le souvenir de ce qui n'est plus… C'est beau, c'est juste, c'est touchant et le résultat offre un premier roman tout à fait réussi !

Les hommes, les bêtes et la nature

Marion Fayolle réussit son entrée en littérature. Servie par une langue poétique, sa chronique de la vie dans une ferme de montagne résonne avec l'actualité la plus brûlante. En partageant le quotidien de cette famille, qui rassemble plusieurs générations sous un même toit, on comprend la difficulté de tenir le cap.

Une ferme familiale, comme il en existe de moins en moins, mais qui dessine nos campagnes. Celle-ci est perchée à quelques encablures de la source de la Loire. Autour du chef de famille et de son épouse, il y a les grands-parents, les enfants et un beau-frère différent. «Ici, on fait toute sa vie sous la même toiture, on naît dans le lit de gauche, on meurt dans celui de droite et entre-temps, on s'occupe des bêtes à l'étable.»

C'est autour de la vie de celle qu'on appellera tout au long du livre la gamine que va se centrer cette chronique pleine de sensualité. Une gamine qui a eu du mal à arriver et qui a une enfance difficile, qui chouine et renâcle, qui ne fait pas honneur aux repas qu'on lui sert. En s'acharnant sur les morceaux de viande, «c'est toute sa famille qu'elle dissèque, qu'elle décortique dans l'assiette. le travail de toute une vie qu'elle abîme, qu'elle recrache, qu'elle n'arrive pas à déglutir, tout cet amour qu'elle refuse d'avaler, c'est ça surtout qui fait mal au coeur.»

Car ici les hommes, les bêtes et la nature vivent en symbiose, avec leurs bruits et leurs odeurs, avec leur instinct et leurs peurs.

L'activité se concentre autour de l'élevage, de l'entretien des bêtes, des vaches qu'il faut aider à mettre bas, des poules qu'il faut nourrir, des repas qu'il faut préparer. Une vie qui ne permet pas de trop s'éloigner ou de prendre des vacances.

Alors la gamine s'évade par un imaginaire puissant qui déroute les siens. Quand elle regarde une vache, elle voit bien davantage que ses taches. Elle s'évade. «Il y a, vers ses hanches, des petites îles, un archipel de taches de rousseur. Personne ne voit que c'est beau, que cette vache, ce n'est pas un vieux torchon sale mais un tableau, une percée sur le monde, une promesse d'évasion.»

Construit autour des chapitres thématiques qui peuvent ressembler à des nouvelles qui disent la gamine, le beau-frère, les bêtes, l'orphelin ou encore la mort, le cimetière et l'héritage, ce roman à l'écriture poétique raconte toutefois avec force détails le quotidien de ces paysans de montagne au moment où leur fin approche, où le cycle de la vie, de la naissance à la mort, va laisser la place au vide. Car continuer à «résister à la solitude et au climat» est devenu impossible.

À l'heure où les agriculteurs reviennent au coeur de l'actualité, ce premier roman éclaire bien davantage la dure réalité de ce métier qui est d'abord un sacerdoce, que des colonnes de statistiques. Mais il dit aussi l'attachement à la terre et la peine que l'on peut éprouver quand il faut la quitter, se séparer du troupeau. Alors résonnent les paroles du pépé Il a souvent répété «que le jour où il n'y aura plus de bêtes, ça ne sera plus vivable.»

Si on peut inscrire ce roman dans la lignée des autres chroniqueurs de famille d'agriculteurs que sont Serge Joncour avec Nature humaine et Chaleur humaine et d'Éric Fottorino avec Mohican, on trouvera davantage de points communs avec Corinne Royer et Pleine Terre et surtout Marie-Hélène Lafon, à commencer par cette écriture qui trouve sa sève dans la poésie. Une référence qui prouve que Marion Fayolle a brillamment réussi son entrée en littérature !

NB. Tout d'abord, un grand merci pour m'avoir lu jusqu'ici! Sur mon blog vous pourrez, outre cette chronique, découvrir les premières pages du livre. Vous découvrirez aussi mon «Grand Guide de la rentrée littéraire 2024». Enfin, en vous y abonnant, vous serez informé de la parution de toutes mes chroniques.

Lien : https://collectiondelivres.w..

Marion Fayolle réussit son entrée en littérature. Servie par une langue poétique, sa chronique de la vie dans une ferme de montagne résonne avec l'actualité la plus brûlante. En partageant le quotidien de cette famille, qui rassemble plusieurs générations sous un même toit, on comprend la difficulté de tenir le cap.

Une ferme familiale, comme il en existe de moins en moins, mais qui dessine nos campagnes. Celle-ci est perchée à quelques encablures de la source de la Loire. Autour du chef de famille et de son épouse, il y a les grands-parents, les enfants et un beau-frère différent. «Ici, on fait toute sa vie sous la même toiture, on naît dans le lit de gauche, on meurt dans celui de droite et entre-temps, on s'occupe des bêtes à l'étable.»

C'est autour de la vie de celle qu'on appellera tout au long du livre la gamine que va se centrer cette chronique pleine de sensualité. Une gamine qui a eu du mal à arriver et qui a une enfance difficile, qui chouine et renâcle, qui ne fait pas honneur aux repas qu'on lui sert. En s'acharnant sur les morceaux de viande, «c'est toute sa famille qu'elle dissèque, qu'elle décortique dans l'assiette. le travail de toute une vie qu'elle abîme, qu'elle recrache, qu'elle n'arrive pas à déglutir, tout cet amour qu'elle refuse d'avaler, c'est ça surtout qui fait mal au coeur.»

Car ici les hommes, les bêtes et la nature vivent en symbiose, avec leurs bruits et leurs odeurs, avec leur instinct et leurs peurs.

L'activité se concentre autour de l'élevage, de l'entretien des bêtes, des vaches qu'il faut aider à mettre bas, des poules qu'il faut nourrir, des repas qu'il faut préparer. Une vie qui ne permet pas de trop s'éloigner ou de prendre des vacances.

Alors la gamine s'évade par un imaginaire puissant qui déroute les siens. Quand elle regarde une vache, elle voit bien davantage que ses taches. Elle s'évade. «Il y a, vers ses hanches, des petites îles, un archipel de taches de rousseur. Personne ne voit que c'est beau, que cette vache, ce n'est pas un vieux torchon sale mais un tableau, une percée sur le monde, une promesse d'évasion.»

Construit autour des chapitres thématiques qui peuvent ressembler à des nouvelles qui disent la gamine, le beau-frère, les bêtes, l'orphelin ou encore la mort, le cimetière et l'héritage, ce roman à l'écriture poétique raconte toutefois avec force détails le quotidien de ces paysans de montagne au moment où leur fin approche, où le cycle de la vie, de la naissance à la mort, va laisser la place au vide. Car continuer à «résister à la solitude et au climat» est devenu impossible.

À l'heure où les agriculteurs reviennent au coeur de l'actualité, ce premier roman éclaire bien davantage la dure réalité de ce métier qui est d'abord un sacerdoce, que des colonnes de statistiques. Mais il dit aussi l'attachement à la terre et la peine que l'on peut éprouver quand il faut la quitter, se séparer du troupeau. Alors résonnent les paroles du pépé Il a souvent répété «que le jour où il n'y aura plus de bêtes, ça ne sera plus vivable.»

Si on peut inscrire ce roman dans la lignée des autres chroniqueurs de famille d'agriculteurs que sont Serge Joncour avec Nature humaine et Chaleur humaine et d'Éric Fottorino avec Mohican, on trouvera davantage de points communs avec Corinne Royer et Pleine Terre et surtout Marie-Hélène Lafon, à commencer par cette écriture qui trouve sa sève dans la poésie. Une référence qui prouve que Marion Fayolle a brillamment réussi son entrée en littérature !

NB. Tout d'abord, un grand merci pour m'avoir lu jusqu'ici! Sur mon blog vous pourrez, outre cette chronique, découvrir les premières pages du livre. Vous découvrirez aussi mon «Grand Guide de la rentrée littéraire 2024». Enfin, en vous y abonnant, vous serez informé de la parution de toutes mes chroniques.

Lien : https://collectiondelivres.w..

critiques presse (4)

Un roman magnifiquement ciselé sur une ferme et une famille.

Lire la critique sur le site : LeFigaro

Ce premier roman, Marion Fayolle, plusieurs fois primée au Festival d'Angoulême en tant qu'autrice de BD, fait le tableau d'un monde rural en disparition. Elle explore les paysages, les animaux, et questionne obstinément la filiation des êtres.

Lire la critique sur le site : Culturebox

Déjà connue pour ses illustrations, Marion Fayolle signe, avec "Du même bois", un premier roman tendre.

Lire la critique sur le site : LaLibreBelgique

Elle excelle à raconter les histoires enfouies dans le cœur des mères et sous la mousse du caveau familial, et qui disent en substance : nous sommes tous faits du même bois.

Lire la critique sur le site : LeMonde

Citations et extraits (97)

Voir plus

Ajouter une citation

Dans la cuisine, la mère de la gamine parle de ce qu'elle doit faire, fait des listes, les répète tout haut, ça raccroche le premier avec le dernier mot, ça invente des boucles, ça devient infini, ça l'affole. Elle rejoint la mémé, elles échangent leurs listes, les font se regarder, se rassurer. Le ménage, les lessives, le repassage, les repas, maudits repas qui reviennent trois fois par jour, quatre-vingt-treize fois par mois. Elles ont les mêmes listes, les mêmes invasions. Vous pensez que ça se fait tout seul, tout ça ? Et la gamine qui aurait l'âge de les aider mais qui ne les aide pas. Elles ont beau lui montrer comment ça se lave, des toilettes, comment ça se cuisine, des repas. Tu pourrais au moins mettre la table, il faut qu'on t'explique tout. Comment tu feras quand tu seras en ménage ? Elles le plaignent, déjà, le pauvre homme qui tombera sur leur gamine. Elle ne voit pas quand c’est sale, n'a pas la tête faite pour ça. La sienne fait des listes aussi, mais de mots inutiles, de rêves, d'idées qu'elle note dans des carnets. Elle ne saura jamais tenir une maison, ça s'ajoute à leurs inquiétudes. Parce qu’au verso de la liste des choses à faire, il y a celle des inquiétudes. Plus longue encore, qui s’entortille, qui fait des lassos, des tentacules, qui aimerait enlacer les gosses mais les étrangle. Des boas sortis de leur ventre pour les amarrer là. Le soir, la gamine ouvrait les fenêtres, fait bâiller la maison, laisse les serpents s'enfuir.

(p.33)

(p.33)

La gamine pose ses mains sur son ventre, son bébé vient s’y lover. Elle se demande à quoi il va ressembler. Il s'imprime en taille-douce dans le revers de sa peau. Elle sait que l'encre se loge dans le fond des entailles, que toutes ses failles se verront sur lui. C'est par les brèches, par les blessures que les traits s’impriment, ce sont les écorchures qui font le dessin, elle aimerait les polir, les estomper un peu. Elle s'inquiète qu'il ait ses lignes fragiles, ses contours égratignés, ses crevés, ses bêtes trop noires aux mêmes endroits. Ce sera un garçon.

Il ne faudrait pas que son père à elle se surimprime sur lui, que ses acides mordent sa plaque, qu'il réapparaisse un peu partout, par taches, en transparence, qu'on le voie trop à travers. Elle s'angoisse. Et s'il naissait sur du papier de soie, qu'un rien le froissait, le déchirait, qu'il était forcé de boire, de faire comme son père à elle ou comme le frère du pépé, pour supporter tout ça. Il sera là dans quelques mois, elle a le sentiment d'avancer sans phares, lancée dans la nuit.

(p. 89-90)

Il ne faudrait pas que son père à elle se surimprime sur lui, que ses acides mordent sa plaque, qu'il réapparaisse un peu partout, par taches, en transparence, qu'on le voie trop à travers. Elle s'angoisse. Et s'il naissait sur du papier de soie, qu'un rien le froissait, le déchirait, qu'il était forcé de boire, de faire comme son père à elle ou comme le frère du pépé, pour supporter tout ça. Il sera là dans quelques mois, elle a le sentiment d'avancer sans phares, lancée dans la nuit.

(p. 89-90)

(Les premières pages du livre)

La ferme

La bâtisse est tout en longueur, une habitation d’un côté, une de l’autre, et au milieu une étable. Le côté gauche pour les jeunes, ceux qui reprennent la ferme, le droit pour les vieux. On travaille, on s’épuise, et un jour, on glisse vers l’autre bout. C’est plus pratique, il y a une chambre au rez-de-chaussée, les escaliers sont moins raides, les pièces semblent disposées pour vieillir. Et puis, quand l’un meurt, le mari souvent, les enfants sont à l’autre bout, ça rassure, ça évite la solitude, ils regardent en passant s’il y a de la lumière, si les volets sont ouverts, si le linge est étendu, ils s’arrêtent en coup de vent pour mettre des bas à varices, recompter les cachets pour la tension et s’agacer un peu des oreilles qui ne les entendent plus.

Et un jour, ils remarquent que c’est devenu dur de se lever la nuit pour les vêlages, que le corps fait mal. Ils le savent, bientôt, ça sera à leur tour d’aménager dans l’aile droite, d’occuper les pièces de la fin de vie. Mais tant qu’il reste la mémé, ça les rassure, c’est qu’ils ont du temps, encore, devant eux. Une étable encore devant eux, avant l’autre bout. Alors, oui, elle est fatigante parfois, la mémé, à ne plus comprendre, à se mêler de tout, à parler du Bon Dieu, mais ils en prennent soin parce qu’ils ne sont pas pressés qu’elle laisse sa place, que le temps qui passe les fasse déménager à droite et dormir dans le lit où sont morts les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents et les arrière-arrière-arrière.

Les enfants courent pour relier les deux bouts, ramener des œufs frais aux parents, des casseroles vides à la mémé. Ils trébuchent dans les calades et regardent leur avenir à travers ses vitres.

Ici, on fait toute sa vie sous la même toiture, on naît dans le lit de gauche, on meurt dans celui de droite et entre-temps, on s’occupe des bêtes à l’étable.

Elles sont alignées et rangées, elles aussi selon un cycle. En entrant, les petits veaux, plus loin, les génisses, ensuite, les mères et, au fond, les vieilles qui partiront bientôt. Les gamins apprennent tôt le métier, ils déambulent avec des bâtons derrière cette collection de culs. Ils savent ce que racontent leurs vulves, quand ça gonfle, quand ça saigne, quand les queues se lèvent, que les reins se creusent, quand il faut appeler les parents, que la vache a le mal du veau. Ils voient naître et ils voient mourir, parce que parfois ça arrive et qu’il faut bien s’endurcir.

Ils voient aussi vieillir la mémé, on ne la leur cache pas dans une maison de retraite, et il faudra qu’ils soient forts si c’est eux qui la trouvent inerte un jour en ramenant quelques gamelles vides. La mort des veaux, tout petits, tout mignons, ça les entraîne à accepter la mort des anciens, comme ils disent.

La gamine

C’est une de ses meilleures vaches, aucun vice, des vêlages toujours faciles, jamais de mammite, des veaux qui profitent bien. Mais là, on ne la reconnaît pas. Le père lui approche le veau, elle envoie les postérieurs, elle balance les cornes. Qu’elle est mauvaise, poussez-vous, les petites, ne restez pas là. Il lui parle en patois, la rassure. Ce veau, on ne sait pas pourquoi elle ne veut pas le voir. Si elle n’était pas attachée, elle le tuerait, il en est sûr. Mais qu’elle est mauvaise. Si c’était son premier veau, il ne la garderait pas, il n’aurait aucun regret à s’en séparer, mais là, c’est sa préférée, celle qui a toujours été si douce, qui accueillait même les jumeaux de sa voisine quand elle manquait de lait. Tu te souviens, il dit à sa femme, tu te souviens comme elle était maternelle, l’hiver dernier. Qu’est-ce qu’il a ce veau pour qu’elle refuse de le nourrir? Il est gros, c’est vrai. Il a fallu le tirer avec la vêleuse, elle avait du mal à s’en dégager. Il s’en veut, il n’a pas bien choisi son taureau, celui-là fait des veaux trop costauds, ça abîme ses vaches, il ne pouvait pas savoir, et là, ça s’est bien fini, le veau n’a pas souffert, la mère va bien. Alors pourquoi elle ne l’a pas nettoyé avec sa langue, pourquoi elle n’a pas voulu le regarder, le respirer, pourquoi elle est devenue aussi mauvaise ?

D’habitude, il est toujours un peu attendri, il regarde de loin la mère et le petit se rencontrer, se lécher, il se félicite quand le veau tient déjà debout et réussit à prendre le pis. Dans la pénombre de l’étable, ce jour-là, il ne reconnaît pas sa bête. Rentrez les petites, ne restez pas là, c’est pas beau à voir.

La vache bouscule son petit. Il tient à peine sur ses pattes trop longues et fragiles, sur ses pattes comme des béquilles et, alors qu’il vient chercher la chaleur de sa mère, elle s’agite, le menace avec ses cornes, fait claquer ses chaînes et propulse ce petit corps tout neuf, encore couvert de sang, sur le sol froid de l’étable. Qu’elle est mauvaise, ne restez pas là, les petites, rentrez. Qu’elle est mauvaise. Elle va le tuer si on la laisse faire. Qu’est-ce qu’il a ce veau pour avoir rendu sa vache aussi mauvaise. Une vache si douce, sans aucun vice, la première de la rangée, celle qu’il a volontairement installée là, à l’entrée de l’étable, pour pouvoir voir ses yeux, sa tête, ses oreilles alors que des autres, on ne voit que la queue.

*

L’accouchement dure longtemps, c’est souvent le cas pour un premier. Son bébé ne veut pas descendre, à moins que ce soit elle qui le retienne. La sage-femme lui explique que chaque contraction est un pas du bébé vers elle, qu’il faut l’accueillir. Oui, mais les contractions, elle ne les sent pas. Avec la péridurale, elle ne sent rien, elle ne pousse peut-être pas au bon moment, elle pousse quand on le lui demande et comme on le lui a expliqué.

Elle repense à cette vache, elle aurait dû écouter son père, ne pas rester là, quitter l’étable, ne pas regarder. Elle a peur, elle ne veut pas devenir mauvaise, elle se demande si c’est possible de ne pas aimer son enfant.

On lui demande de se détendre, il faut appeler le médecin, il faudra les forceps, le bébé commence à se fatiguer, on ne sait pas pourquoi il ne s’engage pas davantage, pourquoi, entre chaque poussée, il remonte aussi profondément en elle.

On lui pose sa gamine sur la poitrine, elle aimerait la lécher, elle l’embrasse, la respire, elle se sent si soulagée de ne pas avoir envie de la tuer. C’est tout le contraire, elle ne peut plus la quitter des yeux. Elle fait tout comme les autres mères, et plus encore. Tout ce qu’il faut, elle donne le bain, elle donne le sein, elle fredonne, elle berce, elle garde son bébé contre sa peau, le jour, la nuit, même si c’est pas conseillé. Elle a mal à sa déchirure, mais qu’importe, elle veut que le bébé soit bien, elle veut être là, ne pas l’abandonner, même pour dormir.

La petite ne prend pas beaucoup de poids, et ça l’inquiète. Il lui semble qu’elle se calme moins vite que les bébés des chambres voisines, qu’elle a en elle une sorte d’angoisse, quelque chose de pas normal. Un bébé né avec les forceps ne peut pas être tout à fait serein, elle va s’apaiser, l’accouchement n’a pas été facile pour elle non plus. Elle se tortille, digère mal sans doute. C’est peut-être son lait, et si elle n’était pas assez douée pour nourrir sa fille, elle panique. Elle la remet au sein, la gamine s’énerve vite, n’arrive pas à attraper le téton, se décroche, fait de drôles de bruits avec ses lèvres, elle ne s’endort pas, garde ses yeux ouverts, soutient le regard même, ne s’abandonne jamais, son corps se tord comme un ver, s’enroule, fait des nœuds.

C’est son premier bébé, elle s’inquiète sans doute pour rien. Elle marche pendant des heures dans les couloirs de la maternité, elle lit les numéros sur les portes des chambres, regarde les bébés qui dorment, sereins, les bras levés, elle fait son maximum pour tenter d’apaiser sa petite boule de nerfs mais, au fond d’elle, elle sait. Elle sait que sa gamine a en elle cette chose qu’ils ont tous du côté de son mari et à laquelle on a pas donné de nom.

D’ailleurs, c’est cette fragilité qui pousse son mari à boire et à trop travailler. Elle pensait qu’être père allait le changer, le rendre plus fort et plus présent, mais non. Pour ne pas élever sa gamine seule, elle passe son temps à la ferme, elle retourne finalement chez ses parents.

*

On n’a jamais vu une gamine comme ça, qui ne veut rien avaler, à qui aucun plat ne fait plaisir, même ceux avec des patates, avec du fromage fondu, avec du sucre. Pour la mémé, manger c’est ce qu’il y a de plus important ; cuisiner c’est une preuve d’amour. Alors ça la désole de voir la gamine rester des heures devant son assiette, à tout trier, à tailler les bords de sa viande parce qu’elle les trouve trop durs, à retirer chaque minuscule nerf. Une bonne viande comme ça, des bêtes de la ferme, qui ont grandi là, qui ont eu tout un paysage à brouter, une vie de travail. Et elle, elle en fait des petits tas, elle perfore la chair, enlève des liserés, appuie dessus pour faire sortir le jus. Son morceau de viande ressemble au crochet que faisait l’arrière-grand-mère, elle l’ajoure, en picore de tout petits morceaux. On voit bien qu’elle ne le fait pas exprès, qu’elle a un palais trop délicat, mais quand même, c’est toute sa famille qu’elle dissèque, qu’elle décortique dans l’assiette. Le travail de toute une vie qu’elle abîme, qu’elle recrache, qu’elle n’arrive pas à déglutir, tout cet amour qu’elle refuse d’avaler, c’est ça surtout qui fait mal au cœur.

La ferme

La bâtisse est tout en longueur, une habitation d’un côté, une de l’autre, et au milieu une étable. Le côté gauche pour les jeunes, ceux qui reprennent la ferme, le droit pour les vieux. On travaille, on s’épuise, et un jour, on glisse vers l’autre bout. C’est plus pratique, il y a une chambre au rez-de-chaussée, les escaliers sont moins raides, les pièces semblent disposées pour vieillir. Et puis, quand l’un meurt, le mari souvent, les enfants sont à l’autre bout, ça rassure, ça évite la solitude, ils regardent en passant s’il y a de la lumière, si les volets sont ouverts, si le linge est étendu, ils s’arrêtent en coup de vent pour mettre des bas à varices, recompter les cachets pour la tension et s’agacer un peu des oreilles qui ne les entendent plus.

Et un jour, ils remarquent que c’est devenu dur de se lever la nuit pour les vêlages, que le corps fait mal. Ils le savent, bientôt, ça sera à leur tour d’aménager dans l’aile droite, d’occuper les pièces de la fin de vie. Mais tant qu’il reste la mémé, ça les rassure, c’est qu’ils ont du temps, encore, devant eux. Une étable encore devant eux, avant l’autre bout. Alors, oui, elle est fatigante parfois, la mémé, à ne plus comprendre, à se mêler de tout, à parler du Bon Dieu, mais ils en prennent soin parce qu’ils ne sont pas pressés qu’elle laisse sa place, que le temps qui passe les fasse déménager à droite et dormir dans le lit où sont morts les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents et les arrière-arrière-arrière.

Les enfants courent pour relier les deux bouts, ramener des œufs frais aux parents, des casseroles vides à la mémé. Ils trébuchent dans les calades et regardent leur avenir à travers ses vitres.

Ici, on fait toute sa vie sous la même toiture, on naît dans le lit de gauche, on meurt dans celui de droite et entre-temps, on s’occupe des bêtes à l’étable.

Elles sont alignées et rangées, elles aussi selon un cycle. En entrant, les petits veaux, plus loin, les génisses, ensuite, les mères et, au fond, les vieilles qui partiront bientôt. Les gamins apprennent tôt le métier, ils déambulent avec des bâtons derrière cette collection de culs. Ils savent ce que racontent leurs vulves, quand ça gonfle, quand ça saigne, quand les queues se lèvent, que les reins se creusent, quand il faut appeler les parents, que la vache a le mal du veau. Ils voient naître et ils voient mourir, parce que parfois ça arrive et qu’il faut bien s’endurcir.

Ils voient aussi vieillir la mémé, on ne la leur cache pas dans une maison de retraite, et il faudra qu’ils soient forts si c’est eux qui la trouvent inerte un jour en ramenant quelques gamelles vides. La mort des veaux, tout petits, tout mignons, ça les entraîne à accepter la mort des anciens, comme ils disent.

La gamine

C’est une de ses meilleures vaches, aucun vice, des vêlages toujours faciles, jamais de mammite, des veaux qui profitent bien. Mais là, on ne la reconnaît pas. Le père lui approche le veau, elle envoie les postérieurs, elle balance les cornes. Qu’elle est mauvaise, poussez-vous, les petites, ne restez pas là. Il lui parle en patois, la rassure. Ce veau, on ne sait pas pourquoi elle ne veut pas le voir. Si elle n’était pas attachée, elle le tuerait, il en est sûr. Mais qu’elle est mauvaise. Si c’était son premier veau, il ne la garderait pas, il n’aurait aucun regret à s’en séparer, mais là, c’est sa préférée, celle qui a toujours été si douce, qui accueillait même les jumeaux de sa voisine quand elle manquait de lait. Tu te souviens, il dit à sa femme, tu te souviens comme elle était maternelle, l’hiver dernier. Qu’est-ce qu’il a ce veau pour qu’elle refuse de le nourrir? Il est gros, c’est vrai. Il a fallu le tirer avec la vêleuse, elle avait du mal à s’en dégager. Il s’en veut, il n’a pas bien choisi son taureau, celui-là fait des veaux trop costauds, ça abîme ses vaches, il ne pouvait pas savoir, et là, ça s’est bien fini, le veau n’a pas souffert, la mère va bien. Alors pourquoi elle ne l’a pas nettoyé avec sa langue, pourquoi elle n’a pas voulu le regarder, le respirer, pourquoi elle est devenue aussi mauvaise ?

D’habitude, il est toujours un peu attendri, il regarde de loin la mère et le petit se rencontrer, se lécher, il se félicite quand le veau tient déjà debout et réussit à prendre le pis. Dans la pénombre de l’étable, ce jour-là, il ne reconnaît pas sa bête. Rentrez les petites, ne restez pas là, c’est pas beau à voir.

La vache bouscule son petit. Il tient à peine sur ses pattes trop longues et fragiles, sur ses pattes comme des béquilles et, alors qu’il vient chercher la chaleur de sa mère, elle s’agite, le menace avec ses cornes, fait claquer ses chaînes et propulse ce petit corps tout neuf, encore couvert de sang, sur le sol froid de l’étable. Qu’elle est mauvaise, ne restez pas là, les petites, rentrez. Qu’elle est mauvaise. Elle va le tuer si on la laisse faire. Qu’est-ce qu’il a ce veau pour avoir rendu sa vache aussi mauvaise. Une vache si douce, sans aucun vice, la première de la rangée, celle qu’il a volontairement installée là, à l’entrée de l’étable, pour pouvoir voir ses yeux, sa tête, ses oreilles alors que des autres, on ne voit que la queue.

*

L’accouchement dure longtemps, c’est souvent le cas pour un premier. Son bébé ne veut pas descendre, à moins que ce soit elle qui le retienne. La sage-femme lui explique que chaque contraction est un pas du bébé vers elle, qu’il faut l’accueillir. Oui, mais les contractions, elle ne les sent pas. Avec la péridurale, elle ne sent rien, elle ne pousse peut-être pas au bon moment, elle pousse quand on le lui demande et comme on le lui a expliqué.

Elle repense à cette vache, elle aurait dû écouter son père, ne pas rester là, quitter l’étable, ne pas regarder. Elle a peur, elle ne veut pas devenir mauvaise, elle se demande si c’est possible de ne pas aimer son enfant.

On lui demande de se détendre, il faut appeler le médecin, il faudra les forceps, le bébé commence à se fatiguer, on ne sait pas pourquoi il ne s’engage pas davantage, pourquoi, entre chaque poussée, il remonte aussi profondément en elle.

On lui pose sa gamine sur la poitrine, elle aimerait la lécher, elle l’embrasse, la respire, elle se sent si soulagée de ne pas avoir envie de la tuer. C’est tout le contraire, elle ne peut plus la quitter des yeux. Elle fait tout comme les autres mères, et plus encore. Tout ce qu’il faut, elle donne le bain, elle donne le sein, elle fredonne, elle berce, elle garde son bébé contre sa peau, le jour, la nuit, même si c’est pas conseillé. Elle a mal à sa déchirure, mais qu’importe, elle veut que le bébé soit bien, elle veut être là, ne pas l’abandonner, même pour dormir.

La petite ne prend pas beaucoup de poids, et ça l’inquiète. Il lui semble qu’elle se calme moins vite que les bébés des chambres voisines, qu’elle a en elle une sorte d’angoisse, quelque chose de pas normal. Un bébé né avec les forceps ne peut pas être tout à fait serein, elle va s’apaiser, l’accouchement n’a pas été facile pour elle non plus. Elle se tortille, digère mal sans doute. C’est peut-être son lait, et si elle n’était pas assez douée pour nourrir sa fille, elle panique. Elle la remet au sein, la gamine s’énerve vite, n’arrive pas à attraper le téton, se décroche, fait de drôles de bruits avec ses lèvres, elle ne s’endort pas, garde ses yeux ouverts, soutient le regard même, ne s’abandonne jamais, son corps se tord comme un ver, s’enroule, fait des nœuds.

C’est son premier bébé, elle s’inquiète sans doute pour rien. Elle marche pendant des heures dans les couloirs de la maternité, elle lit les numéros sur les portes des chambres, regarde les bébés qui dorment, sereins, les bras levés, elle fait son maximum pour tenter d’apaiser sa petite boule de nerfs mais, au fond d’elle, elle sait. Elle sait que sa gamine a en elle cette chose qu’ils ont tous du côté de son mari et à laquelle on a pas donné de nom.

D’ailleurs, c’est cette fragilité qui pousse son mari à boire et à trop travailler. Elle pensait qu’être père allait le changer, le rendre plus fort et plus présent, mais non. Pour ne pas élever sa gamine seule, elle passe son temps à la ferme, elle retourne finalement chez ses parents.

*

On n’a jamais vu une gamine comme ça, qui ne veut rien avaler, à qui aucun plat ne fait plaisir, même ceux avec des patates, avec du fromage fondu, avec du sucre. Pour la mémé, manger c’est ce qu’il y a de plus important ; cuisiner c’est une preuve d’amour. Alors ça la désole de voir la gamine rester des heures devant son assiette, à tout trier, à tailler les bords de sa viande parce qu’elle les trouve trop durs, à retirer chaque minuscule nerf. Une bonne viande comme ça, des bêtes de la ferme, qui ont grandi là, qui ont eu tout un paysage à brouter, une vie de travail. Et elle, elle en fait des petits tas, elle perfore la chair, enlève des liserés, appuie dessus pour faire sortir le jus. Son morceau de viande ressemble au crochet que faisait l’arrière-grand-mère, elle l’ajoure, en picore de tout petits morceaux. On voit bien qu’elle ne le fait pas exprès, qu’elle a un palais trop délicat, mais quand même, c’est toute sa famille qu’elle dissèque, qu’elle décortique dans l’assiette. Le travail de toute une vie qu’elle abîme, qu’elle recrache, qu’elle n’arrive pas à déglutir, tout cet amour qu’elle refuse d’avaler, c’est ça surtout qui fait mal au cœur.

C'est l'adolescence, ça leur passera. Quand ils verront que ce n'est pas mieux ailleurs, ils reviendront, ils feront paysans, on ne veut jamais ressembler à ses parents quand on a quinze ans. Les jeunes se teignent les cheveux, mettent des habits de la ville, effacent là où ça pourrait se voir qu'ils viennent de la ferme. Ils n'aident plus pour nourrir les vaches, l'odeur, ça reste dans les cheveux, le sale ça se coince sous les ongles.

À cet âge où on se débat pour ne pas ressembler au père, le gosse, lui, il a fait le contraire. Il a fait tout pour ressembler, pour appartenir, pour qu'on ne lui demande pas de partir, pour qu'on oublie qu'il n'était pas le fils. Est-ce qu' il existe des hirondelles qui ne s'en vont jamais?

À cet âge où on se débat pour ne pas ressembler au père, le gosse, lui, il a fait le contraire. Il a fait tout pour ressembler, pour appartenir, pour qu'on ne lui demande pas de partir, pour qu'on oublie qu'il n'était pas le fils. Est-ce qu' il existe des hirondelles qui ne s'en vont jamais?

On n’a jamais vu une gamine comme ça, qui ne veut rien avaler, à qui aucun plat ne fait plaisir, même ceux avec des patates, avec du fromage fondu, avec du sucre. Pour la mémé, manger c’est ce qu’il y a de plus important ; cuisiner c’est une preuve d’amour. Alors ça la désole de voir la gamine rester des heures devant son assiette, à tout trier, à tailler les bords de sa viande parce qu’elle les trouve trop durs, à retirer chaque minuscule nerf. Une bonne viande comme ça, des bêtes de la ferme, qui ont grandi là, qui ont eu tout un paysage à brouter, une vie de travail. Et elle, elle en fait des petits tas, elle perfore la chair, enlevée des liserées, appuie dessus pour faire sortir le jus. Son morceau de viande ressemble au crochet que faisait l’arrière-grand-mère, elle l’ajoure, en picore des tout petits morceaux. On voit bien qu’elle ne le fait pas exprès, qu’elle a un palais trop délicat, mais quand même, c’est tout sa famille qu’elle dissèque, qu’elle décortique dans l’assiette. Le travail de toute une vie qu’elle abîme, qu’elle recrache, qu’elle n’arrive pas à déglutir, tout cet amour qu’elle refuse d’avaler, c’est ça surtout qui fait mal au cœur.

Videos de Marion Fayolle (9)

Voir plusAjouter une vidéo

Une ferme au coeur de l'Ardèche.

Au fil des saisons, les générations se suivent avec les mêmes gestes et les mêmes paysages. Et pourtant, le monde change et bientôt, il faudra tourner une page.

Hommage à la famille, à la nature, à la ruralité, le 1er roman de Marion Fayolle a reçu le prix Pagnol 2024.

autres livres classés : transmissionVoir plus

Les plus populaires : Littérature française

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Marion Fayolle (11)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Famille je vous [h]aime

Complétez le titre du roman de Roy Lewis : Pourquoi j'ai mangé mon _ _ _

chien

père

papy

bébé

10 questions

1438 lecteurs ont répondu

Thèmes :

enfants

, familles

, familleCréer un quiz sur ce livre1438 lecteurs ont répondu