Artistes et intellectuels sous l'Occupation

Liste créée par Pecosa le 19/10/2016

77 livres. Thèmes et genres : occupation , seconde guerre mondiale , artiste français , acteur , france

77 livres. Thèmes et genres : occupation , seconde guerre mondiale , artiste français , acteur , france

1.

Ville lumière, années noires : Les lieux du Paris de la collaboration

Cécile Desprairies

Cécile Desprairies

4.50★

(9)

À l'aube du 14 juin 1940, l'occupation allemande de Paris a été immédiate et pratiquement totale dans certains arrondissements du centre. Au bout du compte, environ 40 000 logements auront été réquisitionnés et 400 hôtels occupés.

Une vie sociale, mondaine, militaire, militante, administrative s'est organisée selon la nouvelle donne. De très nombreux immeubles ont changé d'occupants et de fonction. Les drames de l'Occupation se sont inscrits dans la pierre.

Pourtant, les traces en apparaissent à peine dans le Paris d'aujourd'hui. La "Ville lumière" garde ses années noires pour elle, occultant la honte, cultivant les faux-fuyants.

Sait-on encore où était la Kommandantur ? La Gestapo ? L'Institut des questions juives ? Où se trouvait le One Two Two, célèbre maison close ? Qu'était devenu le Palais-Bourbon ? Qu'abritaient la gare d'Austerlitz et ses abords ? Sur quels projets travaillait-on à l'Institut Pasteur ?

Abondamment illustré de documents originaux, Ville lumière, Années noires retrace l'histoire de la plupart des grands bâtiments parisiens pendant l'Occupation, et met en lumière pour la première fois quantité de lieux oubliés ou méconnus. Une exploration qui permet de découvrir où s'est nouée la Collaboration et de comprendre comment "l'aryanisation économique" s'est mise en place.

À travers cette approche inédite, c'est toute l'histoire de la France entre 1940 et 1944 qui est racontée, depuis les obsessions nazies jusqu'à l'enfer des persécutions, de la propagande omniprésente au poids du marché noir, des délires de la Révolution nationale au collaborationnisme le plus abject.

En cela, comme le note Pierre Assouline dans sa préface, Ville lumière, Années noires apparaît comme le guide du Paris des romans de Patrick Modiano.

2.

La vie culturelle dans la France occupée

Raymond Chirat

Raymond Chirat

4.25★

(17)

Dans la France occupée et divisée en deux, la vie culturelle subit la double censure de l'Allemagne nazie et du régime de Vichy. Confrontés à la propagande, aux interdictions d'oeuvres et d'artistes, à l'aryanisation, aux spoliations, certains résistent, d'autres collaborent, la plupart s'accommodent et composent. Paradoxalement, l'activité culturelle est plus foisonnante que jamais. Il faut survivre, oublier, se distraire, continuer. Olivier Barrot et Raymond Chirat sont les chroniqueurs de ces années 1940-1945. Cinémas et cabarets font salle comble, comme les concerts. Le théâtre, la presse et la littérature n'échappent pas aux ambiguïtés ambiantes, entre auteurs ouvertement collaborationnistes et écrivains engagés, clandestins et résistants, mais là aussi, la période est d'une exceptionnelle fécondité. Passé le temps des procès de la collaboration, à la Libération, est venu celui du bilan d'une époque difficile et complexe où, envers et contre tout, la richesse intellectuelle et artistique de la France a été sauvegardée.

3.

Et la fête continue : La vie culturelle à Paris sous l'Occupation

Alan Riding

Alan Riding

4.50★

(15)

Une plongée fascinante, documentée et profonde au coeur de la vie culturelle parisienne sous l'Occupation allemande.

À quoi ressemblait la vie de Sartre et de Beauvoir sous l'Occupation allemande ? Comment Picasso contournait-il l'interdiction officielle de son oeuvre ? Comment artistes et intellectuels ont-ils vécu cette époque de peur et de restrictions ? Quelle liberté créatrice leur restait-il ?

5.

Les Années noires : Vivre sous l'Occupation

Henry Rousso

Henry Rousso

3.92★

(39)

Eté 1940, un peuple hagard se retrouve sur les routes de l'exode.

Eté 1944, la joie de la Libération efface la honte de la défaite. Entre-Temps, les Français ont vécu avec l'ennemi. Ils ont acclamé un Maréchal qui tendait la main à l'oppresseur nazi et parlait, les ruines encore fumantes, d'une " France nouvelle ". Ils traversent ces années noires, partagés entre la résignation et la résistance, hantés par les difficultés matérielles. Henry Rousso, historien de la période de Vichy, retrace ces événements dont le souvenir est toujours vif.

8.

Un chemin vers la liberté sous l'Occupation

Daniel Bénédite

Daniel Bénédite

4.38★

(9)

C?est peu dire que le parcours de Daniel Bénédite entre 1940 et 1944 est peu ordinaire. Bras droit de Varian Fry au Centre américain de secours, prenant sa suite lorsqu?il est expulsé de France, il est l?un des principaux artisans de la « filière marseillaise » qui permet à des intellectuels, des savants, des artistes, des réfugiés antinazis souvent juifs de quitter l?Europe, légalement ou non. Il héberge ou côtoie Breton, Ernst, Brauner, Duchamp, Chagall, Matisse, Malraux, Gide pour ne citer que les plus connus de ses protégés ou de ses contacts. Militant socialiste révolutionnaire, lié à la direction du mouvement Franc-Tireur, arrêté plusieurs fois, défendu par Gaston Defferre, il part fonder un chantier forestier dans le Var pour camoufler ses activités clandestines et celles de ses amis. Emprisonné à Marseille, il est le témoin privilégié de la libération de la Provence.

11.

La musique au pas

Karine Le Bail

Karine Le Bail

Dans la France occupée, la musique est un outil essentiel de l?ambitieux dispositif culturel allemand. L?Allemagne ne se proclame-t-elle pas le pays de la musique, «Deutschland, das land der Musik» ? Pour les vainqueurs, il ne fait aucun doute que la musique française doit s?incliner devant le génie allemand. Durant quatre ans, une frénésie de musique s?empare alors de la population : théâtres bondés pour acclamer les grands solistes germaniques, mondanités franco-allemandes autour des concerts de prestige au service de la collaboration, artistes de renom offrant leur talent au poste allemand Radio-Paris...

Qu?est-ce donc alors qu?être musicien en situation d?occupation ? Est-ce que jouer engage ? Peut-on parler d?une musique «collaboratrice», ou «résistante» ? Comment la scène musicale a-t-elle réagi à l?exclusion de ses artistes juifs, à la collaboration de ses plus éminents compositeurs et interprètes ? Quelle a été, enfin, la réalité et la portée de son épuration ?

Karine Le Bail signe la première grande étude sur cette mise au pas de la musique sous l?Occupation, et dévoile, à partir d?archives inédites tant françaises qu?allemandes, un pan méconnu de la vie culturelle des années noires.

12.

La musique à Paris sous l'Occupation

Myriam Chimènes

Myriam Chimènes

4.50★

(9)

Sous l'Occupation, Paris ne reste pas silencieux. Peu après l'installation des Allemands, les musiciens reprennent leurs activités comme l'ensemble des artistes. Les salles de concerts et les studios radiophoniques et d'enregistrement se remettent à fonctionner. Dans ce contexte, nombre d'interprètes et de compositeurs français bénéficient de conditions de travail inédites, profitant de l'absence de concurrence étrangère conjuguée à la mise à l'écart des ?uvres de s compositeurs, morts ou vivants, exclus par les lois scélérates.

Centré sur la musique savante, cet ouvrage collectif traite de la diffusion de la musique, grâce à des études sur quelques sociétés de concerts spécifiques à cette période, sur des ?uvres du répertoire, sur la création contemporaine et sur le rôle de certains interprètes. Il met en évidence les personnalités de Francis Poulenc, Olivier Messiaen et Arthur Honegger ainsi que d'Alfred Cortot, Germaine Lubin, Charles Munch et Wilhem Kempff, en insistant sur les ambiguïtés entretenues rétroactivement par certains acteurs de la vie musicale sur leur carrière pendant les années noires. Il analyse également la manière dont quelques grandes figures du passé (Mozart, Berlioz, Wagner) sont susceptibles de s'inscrire dans un discours de propagande, largement véhiculé par les critiques et les musicologues.

Cette réflexion sur la trace mémorielle d'une époque se clôt par l'évocation de deux débats récents, qui montrent que ce passé passe difficilement.

13.

La Vie musicale sous Vichy

Myriam Chimènes

Myriam Chimènes

La musique est demeurée jusqu'à présent absente des études historiques consacrées à la vie culturelle des années noires. Fruit des recherches conjuguées d'une vingtaine de musicologues et d'historiens, le présent ouvrage s'efforce de combler cette lacune. Sans frontières géographiques ou esthétiques, il permet de mesurer les incidences du temps de guerre sur la carrière des musiciens, la réception des oeuvres et certaines formes de sociabilité, la fréquentation des concerts ou la pratique en amateur devant être considérées comme des dérivatifs aux difficultés de la vie quotidienne. La conduite des musiciens ne se révèle pas spécifique à leur profession : comme dans tous les milieux, une minorité a résisté, une autre a collaboré et la majorité s'est accommodée. L'attitude des hommes et le fonctionnement des institutions se dessinent à travers ces textes, qui mettent en relief une période-charnière dans l'histoire de la musique du XXe siècle.

Si la musique bénéficie des faveurs du régime de Vichy, elle est aussi la première arme culturelle des nazis. En dépit du joug de l'occupant nazi et d'un régime à tendance totalitaire qui applique les lois d'exclusion, les manifestations musicales (opéras, concerts symphoniques, jazz, chanson de variété, diffusions radiophoniques, production discographique...) prennent une part intense au surprenant foisonnement de la vie culturelle des années noires.

16.

Travelling sur les années noires - L'Occupation dans le cinéma Français depuis 1945

Michel Jacquet

Michel Jacquet

4.50★

(3)

Convaincu de l aptitude du septième art à refléter les évolutions de l opinion, Michel Jacquet examine le traitement réservé à la période de l Occupation par le cinéma français. Repérant les périodes charnières, il procède à des regroupements de films autour des thèmes ou des processus sociologiques et politiques ayant investi la conscience nationale depuis 1945. Le consensus apparent de l immédiat après-guerre, la réconciliation franco-allemande, la grande remise en cause des années 1970 et la dénonciation de la situation faite aux Juifs sont autant de phases successivement évoquées. Travelling sur les années noires est un ouvrage sur la mémoire collective ainsi qu un hommage rendu aux icônes du grand écran (Bourvil, Ventura, Delon, Depardieu...) dont les visages se superposent aux différentes figures de la France occupée.

22.

Continental films : Cinéma français sous contrôle allemand

Christine Leteux

Christine Leteux

4.38★

(30)

Suggestion AS76.

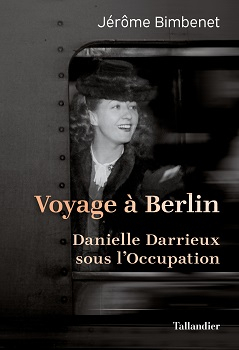

23.

Voyage à Berlin : Danielle Darrieux amoureuse sous l'Occupation

Jérôme Bimbenet

Jérôme Bimbenet

3.44★

(21)

DD ou Danielle Darrieux est la plus grande star française de cinéma de son époque. Elle débute sa carrière à 14 ans en 1931 et tourne plus de cent films jusqu’en 2010, avant de mourir centenaire en 2017.

Le 18 mars 1942, la « fiancée de Paris » monte dans un train surnommé « le train de la honte », à destination de Berlin, afin de promouvoir son film Premier Rendez-vous à la demande de la Continental, une société de production française financée par l’Allemagne nazie. Pourquoi accepter de participer à ce voyage en compagnie d’autres vedettes ? Parce qu’elle est follement amoureuse du plus grand séducteur de son temps, Porfirio Rubirosa. Ce playboy, escroc à ses heures perdues, est un diplomate dominicain proche du dictateur Trujillo. Mais son fiancé, pour des propos anti-allemands, est envoyé dans un camp surveillé à Bad Nauheim. Pour obtenir sa libération, Danielle accepte de rencontrer Joseph Goebbels, ministre de la Propagande du IIIe Reich.

La paix revenue, Danielle prendra conscience que sa naïveté lui a fait traverser l’Occupation aveuglément : « Nous allions dîner chez Maxim’s ou au Ritz. Est-ce qu’il y avait des Allemands en uniforme ? Je ne sais pas et je n’y prêtais pas attention. […] Les gens murmuraient des horreurs dans mon dos, m’accusant de collaboration. Mon Dieu ! Je n’étais qu’une femme amoureuse. »

Avec précision et émotion, Jérôme Bimbenet revient sur cet épisode qui jettera une ombre sur cette icône qui a incarné à l’écran la Française idéale, raffinée, joyeuse et énigmatique.

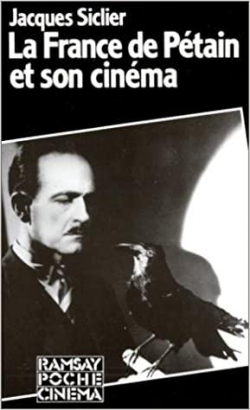

24.

La France de Pétain et son cinéma

Jacques Siclier

Jacques Siclier

3.90★

(11)

De l'Armistice à la Libération, le cinéma français a continué à exister. Des cinéastes et des acteurs se sont expatriés, mais deux cent vingt longs métrages de fiction ont été réalisés sous le régime de Vichy par des cinéastes aussi prestigieux que Robert Bresson, Marcel Carné, Henri-Georges Clouzot, Jacques Becker, Sacha Guitry, Marcel Pagnol et Jean Delannoy. Pour Jacques Siclier, ce cinéma n'a pas été aussi lié qu'on a bien voulu le dire au régime de Vichy. Et s'il y a eu des films pétainistes, il n'y a pas eu, contrairement à l'opinion reçue, de " Cinéma de Vichy ". Son livre n'est pas seulement l'analyse, titre par titre, de tous ces films et de leurs conditions de production, mais une réflexion sur l'esprit du temps et la psychologie des spectateurs de cinéma en France occupée. C'est à cette lumière que l'on peut revoir Les visiteurs du soir, Le corbeau, Les inconnus dans la maison, Le ciel est à vous, L'éternel retour et Les enfants du paradis.

--Ce texte fait référence à une édition épuisée ou non disponible de ce titre.

27.

Les arts sous l'occupation. Chronique des années noires

Stéphane Guégan

Stéphane Guégan

4.00★

(13)

Véritable éphéméride, cet ouvrage raconte jour après jour la vie, les réalisations des créateurs, pris dans le maelström de la Seconde Guerre mondiale. Malgré ce drame collectif, malgré la censure, malgré les restrictions, la qualité de la création française de cette époque est stupéfiante : Matisse, Braque, Clouzot, Guitry, Claudel, Camus ? Un récit passionnant avec en filigrane, l?éternelle question de la posture des artistes face à l?occupant.

28.

1933-1953 L'Art en péril. Cent oeuvres dans la tourmente

Stéphane Guégan

Stéphane Guégan

4.00★

(9)

Des années 1930, qui voient grandir la menace fasciste et se durcir l'opposition des artistes à toutes les formes de totalitarisme, jusqu'au début de la guerre froide, l'art a redonné un sens à son existence, loin, très loin du calme de l'atelier et de la fausse neutralité muséale. C?ur de cet ouvrage, la période de l'occupation allemande réserve plus d'une surprise à l'observateur sans ?illères, et à l'historien sans a priori.

Loin, très loin d'avoir été muselés par la censure nazie et le contrôle de Vichy, les artistes, jeunes ou moins jeunes, ont largement profité du climat permissif qui régnait en zone libre. Fauvisme, cubisme, abstraction et surréalisme ont droit de cité sous la botte tant que tableaux, sculptures et photographies ne s'attaquent pas explicitement à l'ordre nouveau. Le jeu vicié de la collaboration entre l'Allemagne et la France aura donc ouvert un espace de liberté paradoxal aux effets inattendus.

À l'exception des Juifs et des autres « étrangers » jugés indésirables, parmi lesquels on se gardera de ranger Picasso « l'intouchable », chacun put alors s'exprimer, exposer et se dire qu'il résistait, à sa manière, à l'écrasement de la France ou contribuait à son redressement. Où se situait la frontière ? Il y eut maintes formes de résistance durant « les années noires », comme il y eut maintes façons de collaborer.

Ce livre, pour la première fois, donne la parole aux uns et aux autres en essayant de dépasser la logique binaire qui a trop longtemps prévalu. Il entend dégager une synthèse et une vision neuves des recherches récentes, souvent inaccessibles au grand public. Or il est temps que nous sortions tous de l'image caricaturale d'une époque clivée entre héros et salauds. L'histoire, a dit l'un de ses experts, ne s'écrit pas en noir et blanc.

Stéphane Guégan rend donc ses réelles couleurs à l'art « occupé ». Car son foisonnement va bien au-delà de ce qu'on en dit. Picasso, Matisse, Braque, Bonnard et Derain, l'un de ceux qui « voyagèrent » en Allemagne durant l'hiver 1941, n'occupent pas à eux seuls le paysage artistique. Et si les hommes de Vichy marquent leur préférence pour une modernité de bon aloi, qu'incarnent Vuillard, Dufy et Maillol, leur politique d'achats et d'expositions ne s'y borne guère.

Dopée par l'humiliation de la défaite et les duretés du présent, la jeunesse bouscule hardiment l'autorité des maîtres et les attentes de la culture d'État. Nicolas de Staël, Fautrier, Dubuffet et tant d'autres n'ont pas attendu l'été 1944 pour libérer leurs pinceaux. On l'aura compris, prendre la pleine mesure du « moment » exige aussi de prendre du recul. Il était indispensable de le resituer dans le long cours de l'histoire, entre l'avènement d'Hitler et la mort de Staline.

29.

L'exode des musées : Histoire des oeuvres d'art sous l'Occupation

Michel Rayssac

Michel Rayssac

5.00★

(4)

Que sont devenus nos musées entre 1939 et 1945 ? Où était La Joconde en 1940 ? Quel sort ont connu les trésors artistiques de l'Alsace après l'armistice ? Ceux des collections particulières ? Aux heures sombres et mouvementées de la guerre et de l'Occupation, des hommes et des femmes ont risqué leur vie pour sauver des dizaines de milliers de chefs-d'?uvre. Les gardiens des dépôts réquisitionnés de l'Ouest et du Sud-Ouest doivent résister aux Allemands, aux bombardements comme aux intempéries ; les conservateurs des Musées nationaux, sous la houlette de leur directeur Jacques Jaujard, tiennent tête au gouvernement de Vichy et défient la sinistre Commission Rosenberg, qui traque, sur l'ordre d'Hermann Goering et avec la complicité de malfrats et de policiers véreux, les collections juives ; Rose Valland, conservateur au musée du Jeu de paume où sont entreposées les oeuvres spoliées, note en secret le contenu des caisses qui seront convoyées vers Berlin pour alimenter le futur et fantasmé musée du Führer... Ces héros discrets et l'histoire des trésors artistiques qu'ils protègent nourrissent l'enquête minutieuse et inédite de Michel Rayssac, qui commence en 1938 en pleine guerre d'Espagne, se poursuit sur les routes mitraillées et encombrées de l'exode et s'achève avec la capitulation du Reich, dans l'Allemagne dévastée, au moment où les Alliés lancent leurs enquêteurs sur la piste du butin de guerre nazi. Pour nous offrir cette chronique passionnante, Michel Rayssac, professeur retraité des écoles, a dépouillé inlassablement pendant quinze ans les archives de la Seconde Guerre mondiale, épluché les rapports de police, les correspondances administratives ou diplomatiques, fouillé les dossiers, consulté les journaux et interrogé les acteurs ou les témoins survivants.

30.

Le musée disparu

Hector Feliciano

Hector Feliciano

4.26★

(63)

Printemps 1940 : au fur et à mesure de la progression de la Wehrmacht sur le territoire français, des services nazis de confiscation, spécialement institués, entreprennent, à partir de listes établies bien avant le déclenchement de la guerre, le pillage et la confiscation, qui dureront tout le temps de l'Occupation, de milliers d'?uvres d'art. Des collections publiques et privées, des tableaux mais aussi des millions de livres, manuscrits, meubles et objets de valeur partent vers l'Allemagne. Volés systématiquement et méthodiquement, ou plus fortuitement par les officiers et les soldats, nombre n'ont aujourd'hui encore pas été retrouvés. En 1995, Hector Feliciano publiait en France le fruit de huit années d'enquête, au terme desquelles il avait retrouvé la trace de certaines ?uvres. Les traductions de cet ouvrage à l'étranger l'enrichirent chaque fois de découvertes nouvelles, puisqu'elles s'inscrivaient dans le mouvement international de restitution aux héritiers des biens confisqués et presque toujours récupérés après la guerre par les États nationaux, mais pas par les familles, faute le plus souvent d'informations. Cette édition nouvelle est donc à la fois le récit du pillage des ?uvres d'art et une enquête sur la trace de certaines ?uvres, principalement à travers les exemples de la spoliation, sur ordre direct de Hitler ou du haut-commandement nazi, des collections privées des marchands Paul Rosenberg et Bernheim-Jeune, des banquiers David-Weill, de la dynastie Rothschild, de la famille Schloss, du collectionneur Alphonse Kann ou du financier Fritz Gutmann. Le vol de ces collections d'un immense renom s'opère souvent avec l'aide active de marchands et des commissaires-priseurs français. Si après-guerre les ?uvres qui n'avaient pas été détruites dans les combats n'ont pas été restituées, c'est qu'il fallait compter avec la complaisance ou la négligence de maisons de vente aux enchères, voire de conservateurs de musée peu regardants sur l'origine des tableaux ni leur brusque réapparition sur le marché. Feliciano met à nu ce système international qui s'est longtemps nourri de ces spoliations.

31.

Le réseau du Musée de l'Homme. Une résistance pionnière 1940-1942

Alain Monod

Alain Monod

3.88★

(8)

LIRE

Le réseau de Résistance du musée de l'Homme, animé notamment par des chercheurs, ethnologues, linguistes, sociologues ou anthropologues et par des intellectuels, fut l'un des premiers à se constituer, pendant l'été 1940, à la suite de l'invasion allemande. Nombre de ceux qui récusaient l'idéologie nazie, refusaient l'occupation allemande et contestaient l'autorité de Vichy, se retrouvèrent au musée de l'Homme pour passer à l'acte.

Cette démarche, pionnière, s'exprima publiquement par la diffusion d'un journal clandestin, dont le titre " Résistance " afficha dès la fin 1940 une volonté farouche de ne pas s'incliner. Pour la première fois, le mot apparaissait.

Tous ces Français, dont certains étaient naturalisés de fraîche date, agirent au péril de leur vie, traqués par la Gestapo, dénoncés par la police de Vichy et par des collaborateurs. La plupart ont été arrêtés début 1941. Jugés par un tribunal allemand, dix d'entre eux ont été condamnés à mort. Sept hommes furent exécutés le 23 février 1942 au Mont Valérien, et trois femmes virent leur condamnation commuée en déportation.

Ce bref récit résume en quelques pages une période sombre et héroïque qui annonce la Résistance des années suivantes

32.

Rose Valland : Capitaine beaux-arts

Catel

Catel

3.43★

(55)

A Paris, dès le début de l'Occupation allemande, Rose Valland, attachée de conservation au musée du Jeu de Paume, recense dans le plus grand secret les oeuvres d'art volées aux membres de la communauté juive.

Les chefs-d'oeuvre attendent dans ce musée, autrefois dédié à la peinture d'avant-garde, d'être acheminés vers l'Allemagne. En 1945, avant même la capitulation Rose Valland, devenue " capitaine beaux-arts ", part sur leurs traces, pour tenter de reconstituer le patrimoine artistique français. Rose Valland est une figure emblématique de l'histoire de la récupération artistique de l'immédiat après-guerre.

Son incroyable travail renseigne encore aujourd'hui les historiens et les juristes des commissions de restitution et d'indemnisation des victimes de spoliation de la Seconde Guerre mondiale. La première partie de l'album retrace en bande dessinée la vie de Rose Valland, la seconde partie est une chronologie détaillée et illustrée de photographies et de documents originaux.

33.

Rose Valland, l'espionne à l'oeuvre

Jennifer Lesieur

Jennifer Lesieur

4.04★

(368)

Le récit inédit de la femme qui a sauvé soixante mille oeuvres d'art spoliées par les nazis.

Quand Goering pénètre au musée du Jeu de Paume pour s’emparer de Fragonard, de Rubens ou de Brueghel, elle est là. Si un marchand d’art français conseille les nazis pour embarquer les trésors spoliés aux collectionneurs juifs, elle est là. Cachée derrière ses lunettes épaisses, elle note. Au risque d’être fusillée. Car elle sait qu’un jour elle rendra toutes ces œuvres à leurs propriétaires.

Pendant les cinq ans d’Occupation, elle note tout, jusqu’au signalement d’un train bourré de tableaux et de statues, qui grâce à elle sera dérouté par les résistants du rail en 1944.

Quel était son nom ? Rose Valland.

34.

Le front de l'art : Défense des collections françaises, 1939-1945

Rose Valland

Rose Valland

4.62★

(35)

Rose Valland (1898-1980) a mené au sein au Jeu de Paume, où elle était attachée de conservation, une action de résistance qui a permis la récupération d'un important nombre d'oeuvres d'art spoliées durant l'Occupation. Le service allemand chargé des spoliations, l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), dirigé par Alfred Rosenberg, est installé au Jeu de Paume où transitent les oeuvres pillées par les nazis avant d'être envoyées en Allemagne. Sur le front de l'art, comme on l'est sur la ligne de front d'une bataille, Rose Valland dresse, au risque de sa vie, un inventaire minutieux de toutes les informations concernant les mouvements des oeuvres, leur provenance et leur lieu de destination. Après la Libération de Paris, devenue capitaine dans la 1re armée française, elle est membre de la Commission pour la récupération artistique et travaille avec les officiers des Monuments, Fine Arts and Archives (les Monuments Men) à la reconstitution du trajet des oeuvres. En 1961, Rose Valland publie un récit clair, documenté et impartial de ces années noires, Le Front de l'art - Défense des collections françaises, 1939-1945. La présente réédition de ce témoignage majeur est accompagnée d'un appareil critique établi par une équipe de chercheurs, conservateurs et archivistes spécialistes de la question de la spoliation des oeuvres d'art dans les collections publiques et privées pendant l'Occupation, et de leur récupération après la Libération.

35.

Rose Valland, résistance au musée

Corinne Bouchoux

Corinne Bouchoux

3.00★

(10)

Née dans un milieu modeste, Rose Valland (1898-1980) devient institutrice et étudiante aux Beaux-Arts de Lyon puis de Paris. Elle travaille, avec un statut précaire, au musée du Jeu de Paume à partir de 1932 et se retrouve seule, en 1940, lorsque les nazis occupent " son musée " pour y entreposer les oeuvres d'art spoliées ou pillées qui doivent enrichir la collection personnelle de Hitler. Les propriétaires de ces ?uvres volées sont pour la plupart juifs et beaucoup d'entre eux ne reviendront pas des camps. En communiquant à la Résistance les lieux de stockage des ?uvres, Rose Valland a permis qu'ils soient épargnés des bombardements lors des combats à la fin de la guerre. Elle participe aussi à l'évacuation du patrimoine artistique public vers des cachettes situées dans l'Ouest et le Sud-Ouest de la France. Après guerre, elle rejoint l'armée en Allemagne pour assister aux récupérations et, jusqu'en 1953, aide à la reconstruction des musées de ce pays. En 1962, elle publie Sur le front de l'art, des mémoires qui seront adaptés au cinéma dans le film hollywoodien Le Train (1965). Cet ouvrage retrace, à partir de documents d'archives, de photographies et de récits divers, l'itinéraire d'une résistante méconnue que seule une association honore avec dynamisme et courage à Saint-Etienne -de-Saint- Geoirs (Isère).

36.

Les carnets de Rose Valland : Le pillage des collections privées d'oeuvres d'art en France durant la Seconde Guerre Mondiale

Emmanuelle Polack

Emmanuelle Polack

3.75★

(6)

Voici pour la première fois publiées les notes manuscrites de Rose Valland (1898-1980), inédites à ce jour, accompagnées d'un appareil critique et documentaire.

A partir de mars 1941, Rose Valland, attaché de conservation au musée du Jeu de Paume, est l'unique témoin français des exactions perpétrées par une organisation culturelle du parti nazi dirigée par le ministre du Reich Alfred Rosenberg, sous l'autorité personnelle d'Adolf Hitler.

La mission principale de l'Einsatzstab Rsenberg (E.R.R.) consiste dans le repérage et la confiscation des collections d'oeuvres d'art juives-mais pas uniquement-, en France, en Belgique, Luxembourg et Pays-Bas : le pillage des galeries d'art, des commerces d'antiquités et des habitations particulières mais également l'enlèvement de maints dépçots faits en banque. Grâce à Rose Valland, le quotidien ignoble de la spoliation apparaît ici au grand jour.

37.

Le marché de l'art sous l'occupation : 1940-1944

Emmanuelle Polack

Emmanuelle Polack

4.04★

(50)

Sous l'Occupation, le marché de l'art en France a été florissant. Jusqu'en 1944, tous les biens appartenant à des familles juives sont systématiquement saisis. Les produits de ces pillages, ce sont les milliers de peintures, de sculptures, d'objets d'art ou de meubles rares. Destinées au musée de Hitler à Linz ou à la collection de Goering, certaines oeuvres modernes dites " dégénérées " sont dispersées aux enchères à l'Hôtel Drout. Les galeristes, les antiquaires, les marchands, les experts, les particuliers et toutes sortes d'intermédiaires travaillant pour les Allemands y viennent afin d'acquérir à bas prix des toiles dont ils ne peuvent que soupçonner qu'elles ont été volées. Des familles juives, dont de grands collectionneurs, mais aussi des francs-maçons et des opposants au IIIe Reich sont systématiquement spoliés. Un transfert d'oeuvres d'art va s'organiser, le tout dans un milieu interlope. Les enrichis du marché noir veulent convertir ou blanchir l'argent et trouvent dans l'art une valeur refuge. Il y a aussi une nouvelle clientèle, dont les Allemands qui se trouvent à Paris. La monnaie allemande est très forte par rapport au franc et l'on observe un afflux de marchandises, car les familles juives tentent d'échanger des oeuvres d'art contre des liquidités afin de fuir. Certaines oeuvres modernes, considérées comme proscrites par le IIIe Reich vont avoir des coûts moindres. Mais les marchands allemands ne s'y trompent pas, ce sont en majorité des historiens de l'art, et savent que ces oeuvres ont une vraie valeur artistique. S'appuyant sur des archives françaises, américaines et allemandes, Emmanuelle Polack s'emploie à mener l'enquête sur le marché de l'art à Paris et à Nice où trafics, vols et recels d'oeuvres d'art se sont multipliés.

39.

Le Nouvel Observateur/Beaux Arts, Hors-série N° 1, Oct : Les arts sous l'occupation 1939-1945

Magazine L`Obs

Magazine L`Obs

4.00★

(3)

Ce hors-série retrace la vie et les réalisations des créateurs pris dans le maelström de la guerre. De juin 39 à juin 40 ils se heurtent d?abord à la censure instituée par le gouvernement français. Ensuite, sous l?Occupation, à la mise au pas instituée par la Propaganda Staffel allemande qui exige que des rangs des artistes, des cinéastes, des écrivains soient exclus les Juifs et que les créateurs « agréés » ne mettent jamais en cause les idées nazies. En outre il leur faut faire face à l?autre censure, celle de Vichy, qui prône le retour à la terre, à la famille, aux valeurs chrétiennes et pourchasse les idées "qui nous ont fait tant de mal". Des idées fort éloignées de la majorité des artistes français. Miracle ou pas, on est stupéfait quand on dresse le bilan final de cette période de l?incroyable créativité qui s?est déployée en France en dépit de difficultés pratiques rencontrés par ces hommes acharnés à survivre. Matisse, Braque, Picasso, Max Ernst, Picabia, Derain pour la peinture, mais aussi Carné- Prévert, Clouzot, Becker pour le cinéma, Guitry, Claudel, Sartre, Camus pour le théâtre : que d??uvres en bonne place aujourd?hui au Panthéon des arts français !

Les occupants pendant cette époque ne se sont pas gênés : vols, "aryanisation", destruction de chefs-d??uvre, censure. Et donc en filigrane, l?éternelle question : fallait-il pour l?honneur de la France que ces artistes, à l?instar de René Char, cessent de créer, se réfugient dans l?anonymat, oublient pour un temps expositions et galeries ? Qui fut collabo, qui ne le fut pas ? En 1945, la Justice aura bien du mal à ranger les créateurs d?un côté ou l?autre de cette frontière mouvante.

40.

Livres pillés, lectures surveillées. Les bibliothèques françaises sous l'Occupation

Martine Poulain

Martine Poulain

4.14★

(50)

On sait l'ampleur des pillages des collections, d'art en France par l'occupant nazi. Nul n'ignore plus l'existence des listes Otto - recensant les auteurs, juifs ou antinazis, qui devaient être à jamais bannis de tout catalogue - et que le syndicat des éditeurs français appliqua dès les premières heures de l'Occupation avec un zèle certain. Personne, avant Martine Poulain, ne s'était inquiété du devenir des bibliothèques dans la France de 1940 à 1944. Une France qui est à la fois celle de l'occupant nazi et celle du régime de Vichy. A la différence des archives des ministères (Guerre, Affaire, étrangères, Intérieur, justice) et des musées, peu de bibliothèques publiques sont l'objet du pillage par l'occupant, à l'exception des alsaciennes et des mosellanes, germanisées et propriétés du Reich. Le vol de masse, nazi mais aussi vichyste. frappe, dès juin 1940, les bibliothèques institutionnelles - juives, slaves, maçonnes - mais aussi privées, celles des premiers ennemis du Reich (les grandes familles juives, les Allemands exilés, les hommes politiques du Front populaire). Puis le pillage accompagne ordinairement les rafles. Plus de dix millions de livres prennent le chemin de l'Allemagne. Martine Poulain a constitué une première liste des personnes spoliées de leur bibliothèque - près de 1 700 noms. Le régime de Vichy, de son côté, surveille les livres, les bibliothèques et les lecteurs, sous la houlette d'une Bibliothèque nationale devenue le parangon de l'ordre nouveau, instrument de la collaboration d'Etat aux mains de Bernard Faÿ. Ce dernier mène une lutte obsessionnelle contre la franc maçonnerie sous couvert d'un " Musée des sociétés secrètes ".

41.

Où sont les bibliothèques françaises spoliées par les nazis ?

Martine Poulain

Martine Poulain

3.80★

(7)

Durant la Seconde Guerre mondiale, les forces nazies se livrent à des pillages d'oeuvres d'art et de bibliothèques dans tous les pays occupés. Quelque 5 millions de livres sont saisis en France. Mûrement préparées, ces saisies s'abattent sur les bibliothèques des exilés d'Europe centrale, des intellectuels allemands réfugiés ou des bibliophiles juifs, puis, à partir de la mi-1942, sur celles des milliers de familles juives arrêtées et déportées, dont les livres sont abandonnés dans des lieux de stockage ou emportés en Allemagne après un incessant travail de triage. A la Libération, des opérations de localisation et de restitution sont mises en place en Europe occidentale, mais les vainqueurs soviétiques considèrent ces biens comme des "prises de guerre" légitimes. Dès 1950, ces opérations sont interrompues alors que des centaines des milliers de livres n'ont pas retrouvé leurs propriétaires. Après un oubli de plus de cinquante ans, chercheurs et bibliothécaires s'efforcent aujourd'hui d'identifier ces documents, qui se trouvent souvent dans des bibliothèques publiques d'Europe de l'Est, d'Allemagne et d'Autriche, mais parfois aussi dans des bibliothèques françaises. En mars 2017, un colloque international, organisé par le Centre Gabriel Naudé de l'Enssib avec le soutien de plusieurs institutions, posait cette question : "Où sont les bibliothèques spoliées par les nazis ? ". Les contributions rassemblées dans cet ouvrage s'attachent plus particulièrement à connaitre le destin des documents spoliés en France.

42.

Les intellectuels et l'Occupation, 1940-1944. Collaborer, partir, résister

Albrecht Betz

Albrecht Betz

4.00★

(9)

1940. Le traumatisme de la défaite devient, chez beaucoup d'intellectuels tançais, l'expérience d'une perte : celle de l'influence de leur nation dans le monde, mais aussi de leur statut individuel en tant qu'écrivains. Dans une société où l'économie et la technique sont amenées désormais à jouer un rôle déterminant, ils cherchent une nouvelle identité. Confrontés à des modèles contradictoires, à côté de ceux, très rares, qui entrent en résistance, certains choisissent l'exil ou la passivité, d'autres optent pour le fascisme comme moyen de combattre le communisme et de "réduire la décadence" (Drieu La Rochelle). 1944. L'histoire opère un brusque retournement. La plupart des intellectuels ayant adhéré, à des degrés divers, à la collaboration se sentent trahis par la politique allemande, qui n'a pas pu remplir ses promesses d'une "nouvelle Europe" et a même échoué à dresser un rempart contre le bolchevisme. Pendant ces quatre années, pourtant, la production culturelle fut, en France, impressionnante. Comment expliquer un tel paradoxe ? Les contradictions extrêmes de cette crise aiguë méritent d'être réexaminées de près. La distance historique permet à une équipe d'historiens de cinq pays d'Europe de porter un nouveau regard sur cette période cruciale de l'histoire européenne.

43.

Españoles en París. 1940-1944

Fernando Castillo

Fernando Castillo

4.00★

(2)

Fernando Castillo, tras sus éxitos Noche y niebla en el París ocupado (2012) y París-Modiano (2015), completa su «Trilogía de la Ocupación» con en este breve ensayo que rastrea la vida y obra de más de cuarenta escritores que, ya sea de forma testimonial, cronística o novelística, constataron en sus escritos cómo les afectó la Ocupación, tanto personal como literariamente.

44.

Jean Luchaire : L'enfant perdu des années sombres

Cédric Meletta

Cédric Meletta

4.33★

(9)

De la lumière à l'ombre, la descente en enfer d'un dandy surdoué, prince de la jeunesse et de la presse. Dans un style époustouflant, la première biographie du dernier des grands collabos.

« Il était veule, faible, corrompu, beau, généreux. » Ainsi Simone Signoret, amie de sa fille l'actrice Corinne, décrit Jean Luchaire. Né en 1901 à Sienne, dans un milieu universitaire et artistique de haut vol, il avait tout pour réussir. A 15 ans, ce graphomane crée sa première revue littéraire. A 20 ans, il tâte de la diplomatie sous l'aile d'Aristide Briand. A 26, il fonde le mensuel Notre Temps, où collaborent, entre autres jeunes gens prometteurs, Mendès France et Brossolette. Débordant d'idées, jamais en peine d'un article, introduit dans la radio et le cinéma, tête de multiples réseaux, cet enfant chéri de l'entre-deux-guerres est adulé du Tout-Paris des arts, du spectacle et de la politique, argent, femmes et jazz à gogo.

En 1930, ce militant philosémite et antifasciste de la première heure rencontre Otto Abetz. Commence alors une lente dérive vers l'Allemagne qui le conduira, par conviction pacifiste et par intérêt matériel, à toutes les complaisances. En 1940, Luchaire fonde Les Nouveaux Temps, phare de la presse collaborationniste, et devient le véritable patron de la presse sous l'Occupation. Vient le temps des moisissures et de l'infamie intellectuelle et morale. Titulaire à Sigmaringen d'un fantomatique commissariat à l'Information, Luchaire est fusillé au fort de Châtillon en février 1946. Il n'avait pas 45 ans.

Entre fulgurance, imprudence et jouissance, la trajectoire foudroyante et foudroyée de ce feu follet forme ce que l'on appelle un destin.

Docteur ès lettres, Cédric Meletta, néà Nancy en 1973, est enseignant et formateur. Cette biographie est son premier livre.

48.

Archives des années noires : Artistes, écrivains et éditeurs

Claire Paulhan

Claire Paulhan

4.50★

(6)

L?ouvrage présente des lettres, des journaux intimes, des photographies, des revues clandestines, des tracts? témoignages d?artistes, d?écrivains et d?éditeurs durant la Seconde Guerre mondiale. Ces documents d?archives sont, au-delà de l?engagement dans la Résistance ou de l?implication dans la Collaboration, le reflet de la vie quotidienne durant cette période tragique.

50.

Lire sous l'Occupation

Jacques Cantier

Jacques Cantier

4.12★

(26)

Que lisait-on dans la France des années noires ? Comment expliquer la « faim de lecture » propre à la période de l'Occupation ? Quelle fut la part prise par le régime de Vichy dans la circulation, la diffusion, l'orientation des livres publiés ? Et celle de la Résistance dans la propagation des écrits clandestins ? Comment accéder à l'intimité des millions de lecteurs qui, cherchant à s'évader hors d'un quotidien éprouvant, trouvèrent alors refuge dans un ailleurs fait de phrases imprimées ?

Stratégies et pratiques des éditeurs, querelles autour du patrimoine littéraire, réorganisation corporative de la chaîne du livre, listes d'interdictions et spoliations de l'occupant, écrivains partagés entre collaboration, accommodement, évitement, insoumission : Jacques Cantier signe la première histoire totale du livre et de la lecture entre 1939 et 1945, des politiques de censure mises en oeuvre par Vichy à l'ébullition culturelle de la Libération.

Archives publiques, critiques littéraires, notes de lecture mais aussi écrits du for privé permettent de retrouver les traces intimes des actes de lecture : écoliers de la France rurale cherchant à élargir leur horizon, adolescents parisiens en quête d'initiation, prisonniers de guerre tentant de maintenir une vie de l'esprit, victimes de la persécution antisémite en quête de réarmement moral...

51.

L'épuration des intellectuels

Pierre Assouline

Pierre Assouline

3.81★

(40)

Peut-on et doit-on tout écrire ? C'est la question cardinale posée par Pierre Assouline en filigrane de cet ouvrage classique, devenu introuvable depuis des années, sur l'épuration des figures de proue de l'écriture et de la pensée compromises avec Vichy et le IIIe Reich durant l'occupation.

Après avoir raconté avec le talent qu'on lui connaît le procès et le sort des Maurras, Brasillach, Hérold-Paquis, Luchaire et de nombreux autres d'août 1944 à décembre 1945, l'auteur interroge " Les intellectuels face à leurs responsabilités " et ose un dernier chapitre intitulé : " Qu'est-ce qu'une épuration réussie ? "

54.

Pour vous, Mesdames ! La mode en temps de guerre

Libel

Libel

3.40★

(9)

Livre neuf. Catalogue de l'exposition du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon (27 Novembre 2013 - 13 Avril 2014).L'exposition Pour vous, Mesdames ! La mode en temps de guerre retrace l'énergie déployée par les femmes pour continuer à se vêtir avec élégance malgré les restrictions et les difficultés de la vie quotidienne.Bien loin de la légèreté supposée du sujet, le vêtement et la mode représentent un enjeu culturel et économique important pendant la guerre et révèlent les stratégies mises en place par une société soumise à la pression des événements. Tandis que l'immense majorité des femmes, subissant de plein fouet les restrictions, récupère, recycle et transforme pour conserver allure et dignité, une minorité d'entre elles reste cliente de quelques maisons de haute couture et s'achète les robes de créateurs réputés, dont l'activité et la main d'oeuvre qualifiée sont jalousées par les Allemands. La presse féminine de l'époque se charge d'établir un lien entre ces deux manières d'être et de s'habiller, offrant aux premières les informations sur les collections et les astuces nécessaires pour suivre la mode « en toutes circonstances ».

55.

Femmes sous l'Occupation

Célia Bertin

Célia Bertin

3.60★

(22)

Femmes sous l'Occupation n'est pas seulement une description du quotidien veule, frileux ou héroïque des femmes de 1940 à 1945. Bien sûr, Célia Bertin y inventorie cette " vie au féminin " dans ses aspects les plus modestes - de l'improbable quête du cuir pour ressemeler les chaussures à la confection de la soupe aux orties - comme les plus dramatiques - l'avortement, la collaboration, la Résistance. Le livre abonde ainsi en témoignages humbles ou prestigieux sur ces années de plomb, et se nourrit des études les plus fouillées. Mais Célia Bertin n'a pas sur cette époque le regard distancié de l'historienne : engagée dans la Résistance pour transmettre les messages clandestins, elle-même a connu la peur, les soudaines disparitions, les départs précipités. En même temps que la rigueur historique, la force d'une mémoire sensible et vivante.

57.

Dans le lit de l'ennemi : Coco Chanel sous l'Occupation

Hal Vaughan

Hal Vaughan

3.36★

(48)

Ce livre, qui n?est pas une énième biographie de Coco Chanel, éclaire les zones d?ombre qui planent sur le passé de la créatrice, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Pendant près d?un demi-siècle, la vie de Chanel entre 1941 et 1954 est restée enveloppé d?un voile de mystère et de rumeurs. Dans ce livre, entre thriller et document, Hal Vaughan, qui s?appuie sur les archives nazies enfin ouvertes au public, révèle le vrai rôle de Chanel pendant l?occupation de Paris et aux lendemains de la guerre. Il raconte sa longue liaison avec le baron Hans Günther von Dincklage, souvent décrit comme un aimable play-boy, fidèle à sa patrie certes, mais se tenant à distance du régime. Vaughan démontre que Dincklage était au contraire un espion nazi convaincu, qui dépendait directement de Goebbels. Il raconte comment, recrutée par l?Abwehr en 40, Coco Chanel est elle-même devenue un agent au service de l?Allemagne. Comment elle a échappé à la prison à la Libération (grâce notamment à une intervention personnelle de Churchill, rencontré dans les années 20 quand elle était la maîtresse du duc de Westminster) et son exil de 9 ans en Suisse avec Dincklage. Et enfin pourquoi, malgré l?ouverture par la Justice française d?un dossier à charge pour faits de collaboration, elle a pu rentrer à Paris à l?âge de 70 ans, sans être inquiétée Retour triomphal qui lui permettra de reconstruire la maison Chanel.

58.

Mireille Balin ou La beauté foudroyée

Daniel Arsand

Daniel Arsand

4.00★

(6)

Avec Pépé le Moko et Gueule d'amour, Mireille Balin devient la star du cinéma français des années 30. Incarcérée et jugée à la Libération pour avoir connu une passion avec un officier allemand, elle mourra dans la misère en 1968.

61.

Corinne Luchaire

Carole Wrona

Carole Wrona

5.00★

(4)

En manque d'argent après la guerre, Corinne Luchaire avait laissé publier une "autobiographie" prenant des libertés avec son parcours réel. Carole Wrona, elle, s'est appuyée sur des recherches approfondies et les confidences de plusieurs témoins pour raconter sans complaisance la vie de cette star foudroyée. Au passage, c'est toute une époque qui resurgit, avec ses zones d'ombre. Et une question clef, celle de la responsabilité.

62.

Radio Londres : Les voix de la liberté (1940-1944)

Aurélie Luneau

Aurélie Luneau

4.00★

(15)

" Ici Londres ! Les Français parlent aux Français... " En 1940, la BBC ouvre ses antennes à ceux qui refusent la défaite. Radio Londres est née et va devenir le lieu de rendez-vous quotidien des Français pendant quatre ans. De jeunes et talentueux chroniqueurs (Jacques Duchesne, Jean Oberlé, Pierre Bourdan, Jean Marin, Maurice Schumann, Pierre Dac...) insufflent un ton nouveau et inventent la radio de proximité. Des messages personnels aux appels à résister, une véritable guerre des ondes se joue face à Radio Paris (Philippe Henriot) et Radio Vichy, démagogiques, collaborationnistes, voire antisémites. Jusqu'au triomphe des Alliés, Radio Londres se mue en arme de guerre. Voix de la France libre du général de Gaulle, elle est victime de son succès : les Allemands interdisent son écoute et brouillent ses émissions sans jamais réussir à briser son pouvoir.

63.

Le corps noir

Dominique Manotti

Dominique Manotti

3.77★

(215)

Entre le débarquement des Alliés et la libération de Paris, deux mois et demi s'écoulent. La SS allemande - le "corps noir" - et la Gestapo française règnent encore. Dans leur sillage, industriels, banquiers et artistes s'enrichissent et mènent une vie de plaisir. Mais les plus perspicaces sentent le vent tourner...

Ce roman peint ceux qui perdent, ceux qui s'en sortent, et ceux qui se retrouvent toujours, quoi qu'il arrive, dans le camp des vainqueurs.

64.

Occupe-toi d'Arletty !

Jean-Pierre de Lucovich

Jean-Pierre de Lucovich

3.51★

(89)

1942. Qui envoie des petits cercueils et des lettres de menaces à Arletty ? La résistance ? La vedette d?hôtel du Nord vit une histoire d?amour avec un officier allemand, et ne s?en cache pas. Est-ce lui qui est visé ?

Appelé à son secours, Jérôme Dracéna, un ancien flic de la Crim devenu déctective privé, va enquêter dans le Paris de l?Occupation et découvrir que les auteurs des menaces ne sont pas ceux qu?il croyait.

Des boîtes de Pigalle au Fouquet?s en passant par le fameux One Two Two et les cocktails du "gratin" de la collaboration, Jérôme fait des rencontres à haut risque : Henri Lafont, le chef de la Gestapo française de la rue Lauriston à l?amitié encombrante, la belle comtesse Tchernycheff, une aventurière vénéneuse, Lionel de Wiet, faux marquis et vrai trafiquant de haut vol... Armé de son charme insolent et de son goût pour la boxe française, Jérôme Dracéna parviendra-t-il à neutraliser le tueur qui menace Arletty et son officier allemand ? Atmosphère, atmosphère...

65.

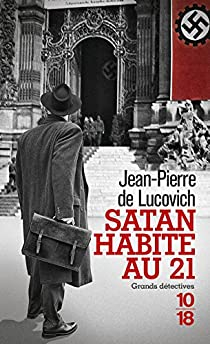

Satan habite au 21

Jean-Pierre de Lucovich

Jean-Pierre de Lucovich

3.70★

(155)

Paris, 11 mars 1944. Appelés pour un incendie rue Le Sueur, les pompiers et la police découvrent dans les caves d?un hôtel particulier un charnier de vingt-sept cadavres dissous dans la chaux vive. L?enquête révèle que le propriétaire, un certain Dr Petiot, avait promis à ses victimes de les faire passer en Amérique du Sud, moyennant finances. Lancé à la poursuite de celui que la presse surnomme « Docteur Satan », le détective privé Jérôme Dracéna va devoir affronter un génie du crime, maître de l?illusion, à l?image de Fantômas ou du diabolique Dr Mabuse. Il nous entraîne dans un Paris de film noir qui attend la Libération, où s?entrecroisent collabos sur le départ, vedettes compromises, gestapistes en cavale, trafiquants aux abois et résistants de la onzième heure. Mêlant avec brio le roman, l?histoire et l?enquête, Jean-Pierre de Lucovich réinvente un des plus effroyables faits divers de l?Occupation.

66.

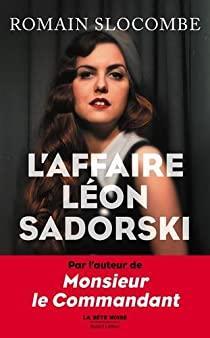

L'Affaire Léon Sadorski

Romain Slocombe

Romain Slocombe

3.59★

(1041)

Avril 1942. Au sortir d'un hiver rigoureux, Paris prend des airs de fête malgré les tracas de l'Occupation. Pétainiste et antisémite, l'inspecteur Léon Sadorski est un flic modèle doublé d'un mari attentionné. Il fait très correctement son travail à la 3e section des Renseignements généraux, contrôle et arrête les Juifs pour les expédier à Drancy. De temps en temps, il lui arrive de donner un coup de main aux Brigades spéciales, d'intervenir contre les " terroristes ".

Mais Sadorski est brusquement arrêté par la Gestapo et transféré à Berlin, où on le jette en prison. Le but des Allemands est d'en faire leur informateur au sein de la préfecture de police... De retour à Paris, il reçoit l'ordre de retrouver son ancienne maîtresse, Thérèse Gerst, mystérieuse agent double que la Gestapo soupçonne d'appartenir à un réseau antinazi.

69.

Alibi club

Francine Matthews

Francine Matthews

3.44★

(21)

Paris 1940. Les allemands marchent sur la capitale et l'inquiétude est à son paroxysme. Un avocat américain, habitué du célèbre l'Alibi Club est retrouvé mort dans ce qui parait être une sordide affaire de sexe. Philip Stilwell n'a pas choisi le bon moment pour mourir dans des conditions suspectes.

Le petit monde de l'Alibi Club où les espions, les hommes d'affaires , les scientifiques et le personnel d'ambassade ont l'habitude de se retrouver, est discrètement secoué.

70.

Paris : suite 1940

José Carlos Llop

José Carlos Llop

2.70★

(9)

César Gonzâles Ruano, correspondant de presse espagnol, quitte Berlin en 1940. Pourquoi décide-t-il de s'installer à Paris où, prétend-il, il se sent libre malgré l'Occupation ?

Où trouve-t-il l'argent pour vivre la luxueuse vie nocturne de Montparnasse et disposer de quatre appartements, sinon dans les biens achetés ou volés aux Juifs ? Pourquoi, protégé par le très nazi ambassadeur d'Espagne à Berlin, est-il arrêté par la Gestapo ?

Et comment expliquer qu'on trouve alors sur lui non seulement un gros diamant et des dollars, mais aussi un passeport vierge signé par Porfirio Rubirosa, l'ambassadeur play-boy de la République dominicaine ?

Avec le talent qu'on lui connaît pour évoquer les époques troublées et les zones d'ombre propres aux hommes qui y ont trempé, José Carlos Llop reconstruit l'itinéraire d'un dandy qui se vit comme un personnage de roman et refuse de juger ses actes autrement qu'à l'aune d'une esthétique nihiliste.

71.

Bérénice 34-44

Isabelle Stibbe

Isabelle Stibbe

3.72★

(185)

1934. Bérénice Capel, une adolescente juive, réussit le concours d?entrée au Conservatoire, contre la volonté paternelle.

Rompant avec sa famille, la jeune fille au prénom prédestiné entame sa formation théâtrale dans la classe de Louis Jouvet grâce à l?aide de madame de Lignières, qui lui offre son nom. Bérénice de Lignières est douée, travailleuse, passionnée. Sa vie est désormais rythmée par l?apprentissage des plus grands rôles du répertoire, elle croise Édouard Bourdet, Véra Korène, Jean Gabin, Jacques Copeau, Jean-Louis Barrault. En 1937, elle est admise à la Comédie-Française.

La montée du fascisme en Europe, les tensions politiques en France, les rivalités professionnelles, les intrigues amoureuses, rien n?entache le bonheur de Bérénice qui devient rapidement une comédienne de renom.

Au tout début de l?Occupation, avant même la promulgation des lois raciales, la Maison de Molière exclut les Juifs de sa troupe. La belle et brillante sociétaire est rattrapée par son passé. Continuera-t-elle à cacher sa véritable identité, au risque de se perdre ? Va-t-elle rejoindre alors le compositeur Nathan Adelman pour une nouvelle vie en Amérique ?

72.

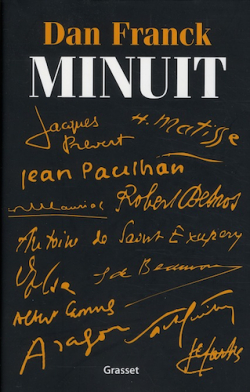

Les Aventuriers de l'art moderne, tome 3 : Minuit

Dan Franck

Dan Franck

3.90★

(148)

Après Bohèmes, qui ressuscitait les années Montmartre et Montparnasse, et Libertad !, l?Espagne en feu des années 1930, Dan Franck poursuit son histoire des artistes et des intellectuels. Minuit court de la débâcle de 1940 à la Libération.Dans cette nuit qu?on pense bien connaître, ses personnages sont inoubliables : traîtres et héros, petites mains, grandes plumes. André Malraux et la belle Josette Clotis, qui mourra les jambes tranchées sous un train. Sartre qui écrit au Flore, cigarette à la main, sur l?engagement et sur l?être. Louis Aragon, Picasso, Marguerite Duras rue Saint-Benoît, mais aussi Jean Prévost, mort au maquis, ou Saint-Exupéry, pataud et courageux. Jeanson et Desnos, rebaptisant « Je suis partout » en « Je chie partout ».Une grande partie de la France qui peint, écrit, dessine, semble « faire avec ». Parfois elle trahit. Souvent elle collabore. L?horrible Jouhandeau crache sa haine. Drieu la Rochelle ne peut plus « baiser sa femme, parce qu?elle est juive. » Editeurs en quête de papier, cinéastes qui se cherchent de la bobine, écrivains apeurés, aventuriers ou coureurs, héros anonymes ou presque, comme Jean Desbordes, romancier mort sous la torture et qui ne parla pas, toutes ces figures font un livre fulgurant de vérité. C?est vrai, la France de Minuit est bien sombre : et sans légende.Pourtant, impossible d?oublier Marc Bloch, sublime figure que Dan Franck nous fait connaître et aimer. Tout comme les réfugiés, moins connus, allemands notamment, Franz Werfel et Alma Mahler, Arthur Koestler, Manes Sperber et tant d?autres?

73.

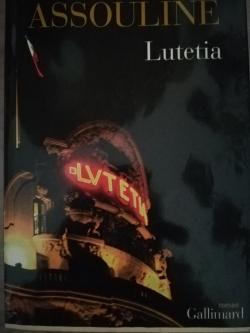

Lutetia

Pierre Assouline

Pierre Assouline

3.86★

(1428)

Tapi dans les recoins les plus secrets du Lutetia, un homme voit l'Europe s'enfoncer dans la guerre mondiale. Edouard Kiefer, Alsacien, ancien flic des RG. Détective chargé de la sécurité de l'hôtel et de ses clients. Discret et intouchable, nul ne sait ce qu'il pense. Dans un Paris vaincu, occupé, humilié, aux heures les plus sombres de la collaboration, cet homme est hanté par une question : jusqu'où peut-on aller sans trahir sa conscience? De 1938 à 1945, l'hôtel Lutetia - l'unique palace de la rive gauche - partage le destin de la France. Entre ses murs se succèdent exilés, écrivains et artistes, puis officiers nazis et trafiquants du marché noir, pour laisser place enfin à la cohorte des déportés de retour des camps. En accordant précision biographique et souffle romanesque, Pierre Assouline redonne vie à la légende perdue du grand hôtel, avec un art du clair-obscur qui convient mieux que tout autre au mythique Lutetia.

75.

La guerre des écrivains, 1940-1953

Gisèle Sapiro

Gisèle Sapiro

4.67★

(12)

Suggestion de Alzie.

Pourquoi certains écrivains ont-ils collaboré sous l'Occupation quand d'autres choisirent de résister et d'autres encore d'embrasser la cause d'un pétainisme triomphant ? Loin de l'approche classique, qui voit dans chaque prise de position l'aboutissement logique d'une histoire singulière, Gisèle Sapiro montre, au long d'une démonstration implacable et fortement documentée, que les attitudes politiques des uns et des autres furent avant tout fonction de la place qu'ils occupaient dans le champ littéraire, autrement dit que les clivages politiques s'éclairent à la lumière des querelles littéraires, des rivalités entre générations, des divergences entre moralistes et tenants de l'art pur. Autrement dit encore, que rien de ce qui se joue sous l'Occupation n'est étranger aux querelles littéraires d'avant-guerre, que rien de ce qui se jouera ensuite n'est compréhensible sans la guerre. La première partie du livre traite des logiques littéraires de l'engagement des écrivains, à partir d'une enquête statistique et d'une étude des débats sur la " responsabilité de l'écrivain ". La deuxième analyse la façon dont se sont comportées quatre institutions : l'Académie française, l'Académie Goncourt, La NRF, le Comité national des écrivains (CNE). Véritable chronique au jour le jour des querelles littéraires de la France en guerre, elle met en scène petits et grands écrivains, vieilles gloires et jeunes ambitions, passions et sentiments en tous genres. le tout fondé sur un dépouillement systématique de fonds d'archives peu exploités ou fermés jusque-là. Enfin, la troisième partie se concentre sur la restructuration du champ littéraire après la Libération, marquée par la constitution de la " liste noire ", l'épuration et les polémiques qu'elle a soulevées jusqu'en 1953, date de la seconde loi d'amnistie, qui marque un véritable changement d'époque. Tel est le cadre général de l'essai, une autre façon de peindre la vie littéraire en France, de regarder agir Aragon, Mauriac, Paulhan, Drieu La Rochelle, Maurras, Gide, Massis, Montherlant, Eluard, Henry Bordeaux, Ajalbert, Rebatet, Céline, Sartre, et tant d'autres avec eux - qu'ils soient passés ou non à la postérité.

76.

Archives de la vie littéraire sous l'occupation. A travers le désastre

Robert O. Paxton

Robert O. Paxton

5.00★

(14)

Suggestion de Alzie.

Depuis la « montée des périls » jusqu'aux lendemains de la Libération, quelle a été la vie quotidienne des intellectuels français ? De quels enjeux ont-ils été les otages ou les porte-parole ? Quelles formes ont-ils données à leurs débats politiques et moraux, à leurs angoisses et à leurs espoirs ? Les questions, les archives déposées à l'Institut Mémoires de l'Edition contemporaine (IMEC) - et les documents provenant de la New York Public Library (NYPL), du Mémorial de Caen, du Deutsches Literatur Archiv de Marbach, de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et de collections privées - répondent avec sensibilité et réalisme: plus de six cent cinquante pièces d'archives sont présentées ici, illustrant la difficile situation des représentants de l'« intelligence en guerre», tout au long de ces « années noires ». Qu'ils soient collaborateurs, attentistes, déportés, prisonniers, résistants de la première ou de la dernière heure, en exil ou dans la clandestinité, les intellectuels français se sont abondamment servis de la première de leurs armes: les mots. Pris dans l'engrenage du « désastre » dont parle Jacques Maritain, entraînés au « fond de l'abîme » qu'évoque Henri Bergson, écrivains et artistes, poètes et philosophes, directeurs de revues, journalistes, imprimeurs sont confrontés à une guerre totale, méthodiquement dirigée « contre l'Esprit ». Bien qu'occulté par les stratégies des hommes politiques et des militaires, leur rôle s'avère pourtant décisif: c'est que l'affrontement a lieu aussi au coeur même des pages des revues littéraires et poétiques et, en particulier autour de La Nouvelle Revue française - l'une des trois « puissances » françaises que les nazis veulent s'approprier: « Tu peux serrer dans ta main une abeille jusqu'à ce qu'elle étouffe, écrit Jean Paulhan en février 1944, pour symboliser la Résistance intellectuelle. Elle n'étouffera pas sans t'avoir piqué. C'est peu de choses, dis-tu. Oui, c'est peu de choses. Mais si elle ne te piquait pas, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus d'abeilles.»

Sœurcières

LeslivresdeMiranda

14 livres

Au creux de mon arbre

ileautresor

17 livres

Thèmes de cette liste

Les Dernières Actualités

Voir plus