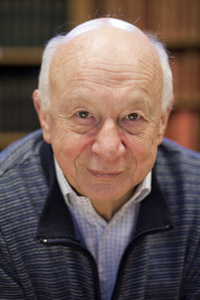

Nationalité : France

Né(e) le : 1936-10-24

Né(e) le : 1936-10-24

Biographie :

Pierre Gibert est un prêtre jésuite français, docteur en théologie et en littérature comparée.

Longtemps professeur d'exégèse de l'Ancien Testament à la Faculté de théologie de Lyon, il enseigne au Centre Sèvres (facultés jésuites de Paris). De 1998 à 2008, il dirige la revue Recherches de science religieuse.

Passionné par la Bible, il est auteur de plusieurs ouvrages. Sa « Petite histoire de l'exégèse biblique », publiée en 1992, est devenue aujourd'hui un classique dans le domaine de l'exégèse.

Pierre Gibert est un prêtre jésuite français, docteur en théologie et en littérature comparée.

Longtemps professeur d'exégèse de l'Ancien Testament à la Faculté de théologie de Lyon, il enseigne au Centre Sèvres (facultés jésuites de Paris). De 1998 à 2008, il dirige la revue Recherches de science religieuse.

Passionné par la Bible, il est auteur de plusieurs ouvrages. Sa « Petite histoire de l'exégèse biblique », publiée en 1992, est devenue aujourd'hui un classique dans le domaine de l'exégèse.

Source : http://fr.wikipedia.org

Ajouter des informations

étiquettes

Citations et extraits (15)

Voir plus

Ajouter une citation

C'est d'exégèse biblique, et plus précisément de critique biblique, que traite cet ouvrage, de son invention. Il s'agit donc du nouveau chapitre d'une histoire, de l'histoire de la lecture et de l'intelligence de la Bible, et, par conséquent, des origines d'une approche différente du texte biblique.

Cette approche a été nécessitée, exigée même, par des temps nouveaux, en rupture avec des temps plus anciens, patristiques et médiévaux, même si elle ne s'imposa pas d'abord que progressivement, presque subrepticement, au temps de l'humanisme et de la Renaissance.

Cette approche a été nécessitée, exigée même, par des temps nouveaux, en rupture avec des temps plus anciens, patristiques et médiévaux, même si elle ne s'imposa pas d'abord que progressivement, presque subrepticement, au temps de l'humanisme et de la Renaissance.

Moise dit à Dieu : "Fais-moi de grâce voir ta gloire !" Or le terme que nous traduisons habituellement par "gloire" est, d'une certaine façon, plus riche, plus dense en hébreu que cette sorte de rayonnement qu'il évoque en français. En réalité, le mot hébreu sous-entend l'idée de densité de l'être. Moïse veut en quelque sorte saisir la réalité de Dieu. Et Dieu lui répond que c'est impossible, que l'homme ne peut pas supporter une telle densité ! sans en mourir.

C'est une histoire complexe que celle de l'autorité de cette version latine de la Bible de saint Jérôme, la Vulgate. Son universalisation et son officialisation explicitent et confirment l'ascendant qu'elle a exercé sur l'Eglise d'Occident, comme la continuité d'une réception : jusqu'au XIVe siècle, elle ne sera guère remise en question, témoignant de la force particulière du christianisme dans le contexte de la culture latine dominant l'Europe occidentale. (...)

Pourtant, dès la fin du XIVe siècle, après un siècle de triomphe dominé par la figure de saint Thomas d'Aquin comme par ses grands contemporains ou successeurs, tels saint Albert le Grand, saint Bonaventure ou Duns Scot, la remise en question de la scolastique allait bientôt poser la question de la pertinence de ce qui avait nourri cette théologie, le commentaire de l'Ecriture et, plus précisément, le commentaire allégorique dans son jeu de figures et de typologie.

Pourtant, dès la fin du XIVe siècle, après un siècle de triomphe dominé par la figure de saint Thomas d'Aquin comme par ses grands contemporains ou successeurs, tels saint Albert le Grand, saint Bonaventure ou Duns Scot, la remise en question de la scolastique allait bientôt poser la question de la pertinence de ce qui avait nourri cette théologie, le commentaire de l'Ecriture et, plus précisément, le commentaire allégorique dans son jeu de figures et de typologie.

Lorenzo Valla naquit à Rome en 1407 dans ue famille de juristes au service de la cour pontificale. Il appartient donc à la l'humanisme italien du Quattrocento qui, en avance sur le reste de l'Europe, l'a fait se distinguer très jeune par un intérêt égal pour les oeuvres de l'Antiquité grecque et romaine comme pour l'Ecriture et les Pères. A l'instar d'un certain nombre de ses contemporains, il conçoit cet intérêt comme une des voies de la restauration de la théologie contre une scholastique détachée de l'histoire. Sa vie fut essentiellement une vie d'enseignement en diverses cités d'Italie du Nord, (...).

Par son intérêt à la fois pour les lettres gréco-latines et pour les Ecritures, Valla relève bien de ce moment de l'histoire de la chrétienté qu'il marque de sa prescience et de ses exigences, entre christianisme et paganisme, théologie et poésie, littérature antique et enseignement évangélique.

Par son intérêt à la fois pour les lettres gréco-latines et pour les Ecritures, Valla relève bien de ce moment de l'histoire de la chrétienté qu'il marque de sa prescience et de ses exigences, entre christianisme et paganisme, théologie et poésie, littérature antique et enseignement évangélique.

(...) il faut nous attarder ici à ce qu'il en fut à un de ces moments premiers de l'histoire de la critique biblique, à savoir le début du XVIe siècle. Ainsi devons-nous revenir à Erasme en raison de l'édition en 1503 de l'un de ses principaux ouvrages, l'Enchiridion.

Cet ouvrage, dont la première édition date de 1503, (...), n'est, en effet, rien moins qu'un manuel d'introduction à l'intelligence des Ecritures. Il s'agit en fait d'une sorte de guide spirituel, rédigé à l'intention d'un soldat décidé à vivre en vrai chrétien dans son état de vie propre, sans nécessairement penser à la vie monastique, comme ç'eût été le cas à l'époque médiévale où la perfection du laic chrétien ne pouvait être que dans le monachisme.

Cet ouvrage, dont la première édition date de 1503, (...), n'est, en effet, rien moins qu'un manuel d'introduction à l'intelligence des Ecritures. Il s'agit en fait d'une sorte de guide spirituel, rédigé à l'intention d'un soldat décidé à vivre en vrai chrétien dans son état de vie propre, sans nécessairement penser à la vie monastique, comme ç'eût été le cas à l'époque médiévale où la perfection du laic chrétien ne pouvait être que dans le monachisme.

L'évocation du nom d'Erasme comme éditeur de Valla met déjà sur la voie plus large de l'esprit d'une époque qu'à notre sens il contribua largement à initier et à inspirer, son influence se faisant sentir jusqu'à un moment avancé du XVIIe siècle. (...)

Car c'est avec Erasme que l'on entre vraiment dans l'esprit critique, non seulement pour la vérification et l'établissement des textes, mais pour une légitimation intellectuelle et, par conséquent, doctrinale et théologique.

Car c'est avec Erasme que l'on entre vraiment dans l'esprit critique, non seulement pour la vérification et l'établissement des textes, mais pour une légitimation intellectuelle et, par conséquent, doctrinale et théologique.

L'imprimerie fut sans aucun doute la grande affaire de cette seconde moitié de siècle marquée pour notre sujet par l'achèvement, en 1455, de la première impression de la Bible, sortie des ateliers de maître Jehan Gutemberg, à Mayence. Très vite saluée par les humanistes puis par les réformés comme un instrument providentiel (...), l'imprimerie ne tarderait pas à susciter des exigences nouvelles tant d'ordre textuel que d'ordre intelligible et interprétatif.

L'oeuvre proprement dite de Castellion est considérable : manuels pédagogiques, éditions de textes de l'Antiquité, écrits de circonstance et surtout traductions de la Bible. En ce sens, comme nous l'avons déjà évoqué, Castellion s'inscrit tout naturellement dans la liste des grands humanistes du XVIe siècle avec lesquels il partage les mêmes références, les mêmes sources, les mêmes préoccupations et exigences, les mêmes travaux.

En plaçant la raison au sommet de l'expérience spirituelle du croyant comme "roi de l'homme", Erasme demande à son disciple de ne pas se fier aveuglément ou automatiquement à ce qui lui sera proposé et dont il hériterait plus ou moins passivement dans une soumission plus ou moins active, mais l'engage à un exercice d'autonomie qu'implique précisément l'acte de raison.

(...), une faculté humaine allait inévitablement prendre une importance particulière, sinon vraiment nouvelle, dans l'héritage du Moyen Age et de sa "théologie" : la raison (...)

Or la confrontation des études bibliques à la critique et, donc, l'implication de la raison à ce moment là ouvraient aussi la voie à d'autres confrontations, implicites ou explicites, avec la puissance de la raison. Ainsi aurons-nous l'occasion, au début du XVIIe siècle, de voir le rôle de la philosophie de Descartes qu'on retrouvera ensuite avec l'oeuvre de Louis Meyer au milieu du même siècle, tandis que le maître immédiat du même Meyer, Spinoza, se trouvera directement engagé dans l'aventure de l'exégèse critique avec son Traité théologico-politique.

Or la confrontation des études bibliques à la critique et, donc, l'implication de la raison à ce moment là ouvraient aussi la voie à d'autres confrontations, implicites ou explicites, avec la puissance de la raison. Ainsi aurons-nous l'occasion, au début du XVIIe siècle, de voir le rôle de la philosophie de Descartes qu'on retrouvera ensuite avec l'oeuvre de Louis Meyer au milieu du même siècle, tandis que le maître immédiat du même Meyer, Spinoza, se trouvera directement engagé dans l'aventure de l'exégèse critique avec son Traité théologico-politique.

Les Dernières Actualités

Voir plus

Auteurs proches de Pierre Gibert

Lecteurs de Pierre Gibert (61)Voir plus

Quiz

Voir plus

Jeu du vrai ou faux [47. Quiz thermométrique]

1. Le roman «Fahrenheit 451» de l’écrivain Ray Bradbury a été porté à l’écran par François Truffaut.

VRAI

FAUX

10 questions

48 lecteurs ont répondu

Thèmes :

températures

, littérature

, culture générale

, livresCréer un quiz sur cet auteur48 lecteurs ont répondu