Critiques de Auguste de Villiers de l`Isle-Adam (79)

"Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?". Dans Véra, il semble que Villiers de l'Isle Adam réponde, à sa façon, au cri de Lamartine.

Un petit conte fantastique subtil, claustrophobe et étouffant. Et cruel, car c'est demander beaucoup à la passion de ne se nourrir que d'elle-même...

A lire et relire pour la beauté de la langue qui dit avec délicatesse la présence du vivant dans la matière inerte des objets. Et la force éperdue de l'amour en lutte contre le temps et la grande faucheuse.

Véra c'est aussi dire la force des objets qui empêchent certains morts de passer tout à fait de l'autre côté... Un conte funèbre et envoûtant.

Un petit mot sur la nouvelle de L'intersigne, moins connue que Véra.

Il y a des récits qui vous glacent le sang, alors qu'il ne s'y passe rien, ou peu de chose. L'Intersigne est de ceux-là.

Je relis souvent ce petit conte cruel plein de profondeur - un narrateur un peu philosophe y défend l'esprit des Lumières et un abbé très saint, la lumière de l'Esprit-.

La lande bretonne prête sa sauvagerie à cette rencontre dérangeante des Signes de la mort dans un univers cartésien et terre-à-terre.

Ces Intersignes qui comme un fil maléfique se faufilent d'un monde à l'autre et ouvrent soudain des brèches béantes sur tout ce que l'on ne comprend ni n'explique...

Lisez et frissonnez: l'Intersigne est une parfaite réussite de cruauté et d'effroi, à peu de frais et sans grands effets!

Un petit conte fantastique subtil, claustrophobe et étouffant. Et cruel, car c'est demander beaucoup à la passion de ne se nourrir que d'elle-même...

A lire et relire pour la beauté de la langue qui dit avec délicatesse la présence du vivant dans la matière inerte des objets. Et la force éperdue de l'amour en lutte contre le temps et la grande faucheuse.

Véra c'est aussi dire la force des objets qui empêchent certains morts de passer tout à fait de l'autre côté... Un conte funèbre et envoûtant.

Un petit mot sur la nouvelle de L'intersigne, moins connue que Véra.

Il y a des récits qui vous glacent le sang, alors qu'il ne s'y passe rien, ou peu de chose. L'Intersigne est de ceux-là.

Je relis souvent ce petit conte cruel plein de profondeur - un narrateur un peu philosophe y défend l'esprit des Lumières et un abbé très saint, la lumière de l'Esprit-.

La lande bretonne prête sa sauvagerie à cette rencontre dérangeante des Signes de la mort dans un univers cartésien et terre-à-terre.

Ces Intersignes qui comme un fil maléfique se faufilent d'un monde à l'autre et ouvrent soudain des brèches béantes sur tout ce que l'on ne comprend ni n'explique...

Lisez et frissonnez: l'Intersigne est une parfaite réussite de cruauté et d'effroi, à peu de frais et sans grands effets!

Écrite environ dix ans avant Une maison de poupée, La révolte oblige forcément à jeter un oeil en avant. Même milieu bourgeois étriqué, un décor et un nombre d'acteurs resserrés, et, surtout, un sujet identique : une femme mariée qui choisit de tourner le dos à son mari, à son foyer, à son enfant, pour se libérer de l'emprise d'une société qui l'étouffe. En cette fin de siècle, la condition de la femme était un véritable sujet de société (bien qu'Ibsen comme Villiers s'intéresse à l'individu avant toute autre considération), et la réponse ne se fit pas attendre, comme vous l'imaginez bien. Cinq représentations de la révolte , puis on baissa le rideau. Un tel sujet n'était pas tolérable.

Toutefois, La révolte s'écarte d'Une maison de poupée par bien des points, dont deux, essentiellement : le style et l'histoire du personnage féminin. Résumons donc : Élisabeth, 27 ans, est mariée depuis 4 ans et demi (la précision est importante dans ce milieu où tout est comptabilisé) à Félix, 40 ans, banquier. Elle est sa partenaire en affaires ; d'ailleurs, il ne la voit qu'ainsi. Elle est douée pour lui faire gagner de l'argent, il n'a donc qu'à se féliciter de l'avoir épousée, d'autant qu'elle lui sert aussi de garde-fou. Sans elle, il serait peut-être sorti de la légalité... en affaires, s'entend. Or, par une soirée comme une autre (quoique...), voilà qu'Élisabeth, en plein travail d'écritures, annonce à Félix qu'elle le quitte. Jamais elle ne l'a aimé, jamais elle ne s'est sentie sa femme, jamais elle ne s'est sentie en phase avec la société positiviste, matérialiste de son époque. Elle a espéré que le mariage la délivrerait de son corset social, et ce fut tout le contraire. Trois jours après les noces, elle a compris qu'elle ne trouverait pas en Félix ce qu'elle cherche depuis toujours, qu'il l'enfermerait comme sa famille l'a enfermée dans un monde grossier qui ne reconnaît ni la Liberté, ni la Beauté (n'hésitons pas à abuser d'allégories, Villiers nous y invite). Elle a donc préparé sa fuite depuis tout ce temps, comptabilisant chaque sou qu'elle faisait gagner à son mari pour ne pas lui être redevable et accéder à l'émancipation. La pièce débute au moment où elle a gagné exactement la somme dont elle avait besoin, où ses "dettes" sont réglées et qu'elle dispose de l'argent nécessaire à son départ. Explications entre époux. Départ d'Élisabeth et évanouissement de Félix resté seul (ah oui, c'est original, ça, tiens, ça vaut le coup de le noter ! ) Puis retour d'Élisabeth, qui s'est rendue compte que ses rêves se sont depuis longtemps éteints dans le cadre étriqué qui était le sien et qu'il lui est égal de vivre avec ou sans Félix.

Un mot sur le style. On a la nette l'impression d'être immergé dans un drame bourgeois dès le tout début de la pièce, avec des échanges très triviaux entre les personnages, qui ne concernent que l'argent, puis avec l'exposé d'Élisabeth, qui donne un compte-rendu exact de ce qu'elle "doit" à Félix et de ce qui lui appartient, à elle. Puis nous voilà dérivant petit à petit, avec le personnage féminin, vers un langage qui, s'il lui permet d'analyser assez froidement ce que fut sa vie, tâte allégrement du romantisme et du symbolisme. "Science", "Sottise", "Beauté", "Oeuvre", "Bonheur", "Paix", "l'Impérissable" : les allégories fleurissent à profusion dans sa bouche. Aucune ne sera comprise par le très terre-à-terre Félix. de même, le dialogue vire aux monologues lyriques à peine interrompus par un mari qui n'entend goutte à ce qui est dit, revendiqué, déclamé.

On voit donc à quel point le sujet de la pièce dépasse le fait et l'analyse de société. Il est tout de même à noter que l'auteur est allé très loin en faisant dire à son héroïne qu'elle choisit de ne pas d'emmener sa fille avec elle parce que celle-ci lui est complètement étrangère, qu'elle ne ressent aucun amour maternel pour elle. C'est qu'il fallait oser ! Néanmoins, au-delà de la tentative d'émancipation d'une épouse et d'une mère dans le contexte de la bourgeoisie de la seconde moitié du XIXème siècle, qui emprisonne les femmes dans leur foyer, on a affaire ici à un véritable manifeste pré-symboliste (ou d'un romantisme tardif), qui dénonce le matérialisme d'une société sans idées, sans rêves, sans beauté, qui derrière le mot "Liberté" entrevoit tout juste quelques escapades à la campagne. Une société aux conventions qui érigent l'argent, l'hypocrisie, la bassesse en valeurs positives. Et ce cri poussé par Élisabeth se terminera par un aveu d'échec : c'est tout de suite qu'il lui aurait fallu se révolter. Car à trop préparer son émancipation, elle est devenue elle aussi une comptable, tout ce qui faisait d'elle un être à part ayant été comme absorbé par un environnement qui contamine et auquel on n'échappe pas si l'on s'y laisse aller trop longtemps.

Le sujet est passionnant. Pour autant, je ne suis pas très à l'aise avec cette écriture, voire avec la forme dramatique, qui est celle choisie par Villiers de l'Isle-Adam. Malgré le court format de la pièce, tous ces monologues usant d'allégories m'ont un peu fatiguée et j'aurais sans doute bien mieux accroché à une nouvelle, par exemple. Vous me direz qu'il exista quelques romanciers et novellistes, ne serait-ce qu'en France, qui ont traité brillamment de sujets assez proches et que la confrontation directe avec un public valait peut-être le coup d'essayer la représentation sur scène. Pourquoi pas, en effet ? Pourtant, malgré tout l'intérêt que je peux lui porter et, qu'à mon sens, elle mérite, ce n'est pas une pièce que j'ai envie de voir jouer.

Challenge Théâtre 2017-2018

Toutefois, La révolte s'écarte d'Une maison de poupée par bien des points, dont deux, essentiellement : le style et l'histoire du personnage féminin. Résumons donc : Élisabeth, 27 ans, est mariée depuis 4 ans et demi (la précision est importante dans ce milieu où tout est comptabilisé) à Félix, 40 ans, banquier. Elle est sa partenaire en affaires ; d'ailleurs, il ne la voit qu'ainsi. Elle est douée pour lui faire gagner de l'argent, il n'a donc qu'à se féliciter de l'avoir épousée, d'autant qu'elle lui sert aussi de garde-fou. Sans elle, il serait peut-être sorti de la légalité... en affaires, s'entend. Or, par une soirée comme une autre (quoique...), voilà qu'Élisabeth, en plein travail d'écritures, annonce à Félix qu'elle le quitte. Jamais elle ne l'a aimé, jamais elle ne s'est sentie sa femme, jamais elle ne s'est sentie en phase avec la société positiviste, matérialiste de son époque. Elle a espéré que le mariage la délivrerait de son corset social, et ce fut tout le contraire. Trois jours après les noces, elle a compris qu'elle ne trouverait pas en Félix ce qu'elle cherche depuis toujours, qu'il l'enfermerait comme sa famille l'a enfermée dans un monde grossier qui ne reconnaît ni la Liberté, ni la Beauté (n'hésitons pas à abuser d'allégories, Villiers nous y invite). Elle a donc préparé sa fuite depuis tout ce temps, comptabilisant chaque sou qu'elle faisait gagner à son mari pour ne pas lui être redevable et accéder à l'émancipation. La pièce débute au moment où elle a gagné exactement la somme dont elle avait besoin, où ses "dettes" sont réglées et qu'elle dispose de l'argent nécessaire à son départ. Explications entre époux. Départ d'Élisabeth et évanouissement de Félix resté seul (ah oui, c'est original, ça, tiens, ça vaut le coup de le noter ! ) Puis retour d'Élisabeth, qui s'est rendue compte que ses rêves se sont depuis longtemps éteints dans le cadre étriqué qui était le sien et qu'il lui est égal de vivre avec ou sans Félix.

Un mot sur le style. On a la nette l'impression d'être immergé dans un drame bourgeois dès le tout début de la pièce, avec des échanges très triviaux entre les personnages, qui ne concernent que l'argent, puis avec l'exposé d'Élisabeth, qui donne un compte-rendu exact de ce qu'elle "doit" à Félix et de ce qui lui appartient, à elle. Puis nous voilà dérivant petit à petit, avec le personnage féminin, vers un langage qui, s'il lui permet d'analyser assez froidement ce que fut sa vie, tâte allégrement du romantisme et du symbolisme. "Science", "Sottise", "Beauté", "Oeuvre", "Bonheur", "Paix", "l'Impérissable" : les allégories fleurissent à profusion dans sa bouche. Aucune ne sera comprise par le très terre-à-terre Félix. de même, le dialogue vire aux monologues lyriques à peine interrompus par un mari qui n'entend goutte à ce qui est dit, revendiqué, déclamé.

On voit donc à quel point le sujet de la pièce dépasse le fait et l'analyse de société. Il est tout de même à noter que l'auteur est allé très loin en faisant dire à son héroïne qu'elle choisit de ne pas d'emmener sa fille avec elle parce que celle-ci lui est complètement étrangère, qu'elle ne ressent aucun amour maternel pour elle. C'est qu'il fallait oser ! Néanmoins, au-delà de la tentative d'émancipation d'une épouse et d'une mère dans le contexte de la bourgeoisie de la seconde moitié du XIXème siècle, qui emprisonne les femmes dans leur foyer, on a affaire ici à un véritable manifeste pré-symboliste (ou d'un romantisme tardif), qui dénonce le matérialisme d'une société sans idées, sans rêves, sans beauté, qui derrière le mot "Liberté" entrevoit tout juste quelques escapades à la campagne. Une société aux conventions qui érigent l'argent, l'hypocrisie, la bassesse en valeurs positives. Et ce cri poussé par Élisabeth se terminera par un aveu d'échec : c'est tout de suite qu'il lui aurait fallu se révolter. Car à trop préparer son émancipation, elle est devenue elle aussi une comptable, tout ce qui faisait d'elle un être à part ayant été comme absorbé par un environnement qui contamine et auquel on n'échappe pas si l'on s'y laisse aller trop longtemps.

Le sujet est passionnant. Pour autant, je ne suis pas très à l'aise avec cette écriture, voire avec la forme dramatique, qui est celle choisie par Villiers de l'Isle-Adam. Malgré le court format de la pièce, tous ces monologues usant d'allégories m'ont un peu fatiguée et j'aurais sans doute bien mieux accroché à une nouvelle, par exemple. Vous me direz qu'il exista quelques romanciers et novellistes, ne serait-ce qu'en France, qui ont traité brillamment de sujets assez proches et que la confrontation directe avec un public valait peut-être le coup d'essayer la représentation sur scène. Pourquoi pas, en effet ? Pourtant, malgré tout l'intérêt que je peux lui porter et, qu'à mon sens, elle mérite, ce n'est pas une pièce que j'ai envie de voir jouer.

Challenge Théâtre 2017-2018

LA DOUCE CRUAUTÉ DE L'INFINI HUMANITÉ.

Soyons honnêtes et posons la question : Qui, aujourd'hui, lit ou même connaît encore le Comte Jean-Marie-Mathias-Philippe-Auguste de Villiers de L'Isle-Adam (Ouf !), dit "Villiers de l'Isle-Adam" pour faire plus court ? Il est fort à parier qu'à l'exception des amateurs forcenés de littérature du XIXème, et encore peut-être, plus rarement, de lecteurs de nouvelles fantastiques et noires au charme suranné de ces mêmes temps, que ce nom n'évoquera pas grand chose à la plupart. C'est probablement logique, c'est franchement dommage !

Chez Villiers, il y a tout autant l'oeuvre que l'homme, car ce briochin (NB : gentilé de Saint-Brieuc), non content d'avoir l'une des plumes les plus fines, subtiles et acides de la seconde moitié du XIXème siècle, eut une existence et une généalogie peu communes qui, à elles seules, pourraient passionner nombre de lecteurs de biographies. Bien sûr, on ne peut dénier l'influence d'Edgar Allan Poe, qu'il admirait profondément, dans cette petite quarantaine de nouvelles de longueurs très diverses, mais ce serait se dédouaner bien vite de toute critique que d'en faire une sorte d'original imitateur français de son prédécesseur américain.

Car il y a de la critique sociale - avant tout, celle du "bourgeois" de son temps, ceux d'un Bouvard et Pécuchet de son contemporain Flaubert, ceux que l'on retrouve souvent chez l'incisif Maupassant - un autre proche -, celui que l'on retrouve dans son oeuvre, enfin, sous les traits terribles de Tribulat Bonhomet - au coeur même de ces textes.

Ce n'est pas exactement le représentant de cette classe sociale triomphante de ce second Empire qui n'en finit pas, que l'on retrouvera chez Villiers, celui tant décrit pour mieux le décrier d'un Karl Marx si l'on souhaite aller vite - d'un Zola un peu plus tard - , mais plutôt un type, un "character" expliqueraient les anglais, qu'il tend, de manière tour à tour terrible, vacharde, ironique, désabusée, sublime - ou tout en même temps - à vouloir, texte après texte, à démolir. Voici d'ailleurs ce qu'il disait de cet objectif par lui fixé : «Le fait est que je ferai du bourgeois, si Dieu me prête vie, ce que Voltaire a fait des « cléricaux », Rousseau des gentilshommes et Molière des médecins. Il parait que j'ai une puissance de grotesque dont je ne me doutais pas.» Ce qu'il ne supporte pas chez cet homme-là ? Son positivisme inoxydable, son matérialisme philosophique vide de sens, son absence d'idéalisme onirique, son esprit méchant et étriqué, son néant métaphysique - ou méchant parce qu'étriqué - son rationalisme de toutes les situations, de toutes les solutions. En un mot comme en cent : son absence de rêves ! (Mais cet individu-là est presque éternel, n'est-ce pas ?) Parce Villiers de l'Isle-Adam se place délibérément, définitivement du côté du rêve, des impossibles possibles, des symboles éthérés, il ne pouvait pas, jamais, admettre et aimer cet affreux Monsieur Prud'homme qu'est le bon bourgeois, ravi et sûr de lui, de son époque. de la notre. Et ses fameux Contes Cruels - Nouveaux contes cruels en sont l'une des expressions les plus brillantes.

Mais ce serait encore résumer un peu vite cette oeuvre emprunte d'un réel génie, même si le lecteur d'aujourd'hui pourra parfois trouver certains textes un peu poussiéreux, certainement datés, il émane malgré tout de cet ouvrage toute entièr un charme fou, servi par une écriture sublimée par ce style impeccable, parfois poétique, parfois drôle, toujours juste.

Qu'on relise "Le convive des dernières fêtes", qu'on s'étonne à la découverte de "La tortue par l'espérance", qu'on vibre en reprenant "Le secret de l'ancienne musique" ou que l'on sourit en dévorant "L'appareil pour l'analyse chimique du dernier soupir", il est un caractère essentiel des écrits de Villiers de l'Isle-Adam, c'est qu'ils laissent la part belle au rêve, au fantasque et au fantastique, à l'imaginaire pur - même s'il est orienté dans certains buts précis - et l'on se pâme, à l'instar de ces belles dames (qui souffraient le martyr dans leurs robes à crinolines), en dévorant tout cela, encore et encore, comme votre serviteur le fait depuis qu'il les a découvert en son adolescence passée - j'en profite incidemment pour remercier, éternellement, les académiciens Goncourt des années 80 pour avoir su ressortir des placards certains des plus grands textes mondiaux de la littérature. Les Contes cruels s'y trouvaient, dans cette publication de jolis livres brochés aux textes un peu trop ramassés, parfois, mais que des yeux encore jeunes pouvaient aisément décrypter -.

Depuis, j'ai lu tout Villiers, ou peu s'en faut : son étrange pièce Axël, son étonnant et presque prophétique roman L'Ève future, son désopilant Tribulat Bonhomet, bien d'autres recueils de nouvelles, moins connus que ces Contes Cruel : malgré cette petite mise en garde concernant ce passé inopinément daté d'où surgit cette oeuvre en tout point fabuleuse, il ne m'est jamais arrivé d'être déçu par "mon" Jean-Marie-Mathias-Philippe-Auguste au point que, sans l'ombre d'une hésitation, il serait de mon exil improbable sur une île - il n'est point exigé qu'elle fût lointaine : l'exil peut tout aussi bien s'avérer intérieur - et je partirait sans nul doute avec cette très belle édition des "Oeuvres" proposée vers la fin des années 50 par le très sérieux Club Français du Livre (édition non référencée sur Babelio. Par défaut, j'ai capté cette édition de chez Corti qui n'est pas mal non plus).

Chemin faisant, je ne me remémorerai ces justes et admiratives paroles que Mallarmé - l'un des amis les plus proches et les plus fidèles du breton - lui adressera, presque amoureusement : «Noir et cher scélérat, à toute heure, je lis les Contes, depuis bien des jours ; j'ai bu le philtre goutte à goutte... Tu as mis en cette oeuvre une somme de Beauté extraordinaire. La langue vraiment d'un dieu partout ! Plusieurs de tes nouvelles sont d'une poésie inouïe et que personne n'atteindra : toutes, étonnantes » ajoutant une autre fois : «J'ai connu un certain nombre d'hommes qui ne vivaient qu'aux cimes de la pensée, je n'en ai pas rencontré qui m'aient donné aussi nettement, aussi irrévocablement l'impression du génie.»

Qui suis-je pour remettre le jugement de l'immense Mallarmé en cause...?

Je vous laisse, je me suis à nouveau fait attraper, malgré tous ces autres livres qui crient que je ne m'occupe pas encore d'eux, sur, autour, à côté, sous ma table de chevet... je vous laisse : Villiers de l'Isle-Adam m'a à nouveau happé !

PS : Pardon pour cette individuation, ce recours au "Je" que je réprouve la plupart du temps et que j'évite le plus possible dans mes chroniques habituelles mais le lecteur aura compris que l'oeuvre de Villiers est trop liée à la vie de votre humble serviteur pour demeurer totalement en retrait. Qu'il m'en soit fait excuse... Et, bien entendu, il sera dans mon sac pour cette "Nuit de la lecture" à venir demain !

Soyons honnêtes et posons la question : Qui, aujourd'hui, lit ou même connaît encore le Comte Jean-Marie-Mathias-Philippe-Auguste de Villiers de L'Isle-Adam (Ouf !), dit "Villiers de l'Isle-Adam" pour faire plus court ? Il est fort à parier qu'à l'exception des amateurs forcenés de littérature du XIXème, et encore peut-être, plus rarement, de lecteurs de nouvelles fantastiques et noires au charme suranné de ces mêmes temps, que ce nom n'évoquera pas grand chose à la plupart. C'est probablement logique, c'est franchement dommage !

Chez Villiers, il y a tout autant l'oeuvre que l'homme, car ce briochin (NB : gentilé de Saint-Brieuc), non content d'avoir l'une des plumes les plus fines, subtiles et acides de la seconde moitié du XIXème siècle, eut une existence et une généalogie peu communes qui, à elles seules, pourraient passionner nombre de lecteurs de biographies. Bien sûr, on ne peut dénier l'influence d'Edgar Allan Poe, qu'il admirait profondément, dans cette petite quarantaine de nouvelles de longueurs très diverses, mais ce serait se dédouaner bien vite de toute critique que d'en faire une sorte d'original imitateur français de son prédécesseur américain.

Car il y a de la critique sociale - avant tout, celle du "bourgeois" de son temps, ceux d'un Bouvard et Pécuchet de son contemporain Flaubert, ceux que l'on retrouve souvent chez l'incisif Maupassant - un autre proche -, celui que l'on retrouve dans son oeuvre, enfin, sous les traits terribles de Tribulat Bonhomet - au coeur même de ces textes.

Ce n'est pas exactement le représentant de cette classe sociale triomphante de ce second Empire qui n'en finit pas, que l'on retrouvera chez Villiers, celui tant décrit pour mieux le décrier d'un Karl Marx si l'on souhaite aller vite - d'un Zola un peu plus tard - , mais plutôt un type, un "character" expliqueraient les anglais, qu'il tend, de manière tour à tour terrible, vacharde, ironique, désabusée, sublime - ou tout en même temps - à vouloir, texte après texte, à démolir. Voici d'ailleurs ce qu'il disait de cet objectif par lui fixé : «Le fait est que je ferai du bourgeois, si Dieu me prête vie, ce que Voltaire a fait des « cléricaux », Rousseau des gentilshommes et Molière des médecins. Il parait que j'ai une puissance de grotesque dont je ne me doutais pas.» Ce qu'il ne supporte pas chez cet homme-là ? Son positivisme inoxydable, son matérialisme philosophique vide de sens, son absence d'idéalisme onirique, son esprit méchant et étriqué, son néant métaphysique - ou méchant parce qu'étriqué - son rationalisme de toutes les situations, de toutes les solutions. En un mot comme en cent : son absence de rêves ! (Mais cet individu-là est presque éternel, n'est-ce pas ?) Parce Villiers de l'Isle-Adam se place délibérément, définitivement du côté du rêve, des impossibles possibles, des symboles éthérés, il ne pouvait pas, jamais, admettre et aimer cet affreux Monsieur Prud'homme qu'est le bon bourgeois, ravi et sûr de lui, de son époque. de la notre. Et ses fameux Contes Cruels - Nouveaux contes cruels en sont l'une des expressions les plus brillantes.

Mais ce serait encore résumer un peu vite cette oeuvre emprunte d'un réel génie, même si le lecteur d'aujourd'hui pourra parfois trouver certains textes un peu poussiéreux, certainement datés, il émane malgré tout de cet ouvrage toute entièr un charme fou, servi par une écriture sublimée par ce style impeccable, parfois poétique, parfois drôle, toujours juste.

Qu'on relise "Le convive des dernières fêtes", qu'on s'étonne à la découverte de "La tortue par l'espérance", qu'on vibre en reprenant "Le secret de l'ancienne musique" ou que l'on sourit en dévorant "L'appareil pour l'analyse chimique du dernier soupir", il est un caractère essentiel des écrits de Villiers de l'Isle-Adam, c'est qu'ils laissent la part belle au rêve, au fantasque et au fantastique, à l'imaginaire pur - même s'il est orienté dans certains buts précis - et l'on se pâme, à l'instar de ces belles dames (qui souffraient le martyr dans leurs robes à crinolines), en dévorant tout cela, encore et encore, comme votre serviteur le fait depuis qu'il les a découvert en son adolescence passée - j'en profite incidemment pour remercier, éternellement, les académiciens Goncourt des années 80 pour avoir su ressortir des placards certains des plus grands textes mondiaux de la littérature. Les Contes cruels s'y trouvaient, dans cette publication de jolis livres brochés aux textes un peu trop ramassés, parfois, mais que des yeux encore jeunes pouvaient aisément décrypter -.

Depuis, j'ai lu tout Villiers, ou peu s'en faut : son étrange pièce Axël, son étonnant et presque prophétique roman L'Ève future, son désopilant Tribulat Bonhomet, bien d'autres recueils de nouvelles, moins connus que ces Contes Cruel : malgré cette petite mise en garde concernant ce passé inopinément daté d'où surgit cette oeuvre en tout point fabuleuse, il ne m'est jamais arrivé d'être déçu par "mon" Jean-Marie-Mathias-Philippe-Auguste au point que, sans l'ombre d'une hésitation, il serait de mon exil improbable sur une île - il n'est point exigé qu'elle fût lointaine : l'exil peut tout aussi bien s'avérer intérieur - et je partirait sans nul doute avec cette très belle édition des "Oeuvres" proposée vers la fin des années 50 par le très sérieux Club Français du Livre (édition non référencée sur Babelio. Par défaut, j'ai capté cette édition de chez Corti qui n'est pas mal non plus).

Chemin faisant, je ne me remémorerai ces justes et admiratives paroles que Mallarmé - l'un des amis les plus proches et les plus fidèles du breton - lui adressera, presque amoureusement : «Noir et cher scélérat, à toute heure, je lis les Contes, depuis bien des jours ; j'ai bu le philtre goutte à goutte... Tu as mis en cette oeuvre une somme de Beauté extraordinaire. La langue vraiment d'un dieu partout ! Plusieurs de tes nouvelles sont d'une poésie inouïe et que personne n'atteindra : toutes, étonnantes » ajoutant une autre fois : «J'ai connu un certain nombre d'hommes qui ne vivaient qu'aux cimes de la pensée, je n'en ai pas rencontré qui m'aient donné aussi nettement, aussi irrévocablement l'impression du génie.»

Qui suis-je pour remettre le jugement de l'immense Mallarmé en cause...?

Je vous laisse, je me suis à nouveau fait attraper, malgré tous ces autres livres qui crient que je ne m'occupe pas encore d'eux, sur, autour, à côté, sous ma table de chevet... je vous laisse : Villiers de l'Isle-Adam m'a à nouveau happé !

PS : Pardon pour cette individuation, ce recours au "Je" que je réprouve la plupart du temps et que j'évite le plus possible dans mes chroniques habituelles mais le lecteur aura compris que l'oeuvre de Villiers est trop liée à la vie de votre humble serviteur pour demeurer totalement en retrait. Qu'il m'en soit fait excuse... Et, bien entendu, il sera dans mon sac pour cette "Nuit de la lecture" à venir demain !

"Pascal nous dit qu'au point de vue des faits, le bien et le mal sont une question de latitude. Ainsi en Europe, l'on chérit généralement ses vieux parents ; en certaines tribus de l'Amérique, on leur persuade de monter sur un arbre ; puis on secoue cet arbre"page 14.

Sur cette provocante rumeur, commence les Demoiselles de Bienfilatre, le premier récit des 36 Contes Cruels de Villiers de L'Isle Adam.

Cette œuvre les contes cruels est sans doute l'un des plus délicieux breuvages que la littérature française du 19ème siècle a produit, "Antonie ne se verse t-elle pas un bouquet de violettes de Parme".

Par la variété des plats et des situations improbables, le lecteur pourra rêver, ironiser, se délectant de toutes les turpitudes humaines et retrouver ici ou là des figures de la vie mondaine d'aujourd'hui . La meilleure raison de lire ces Contes Cruels est de s'initier avec désinvolture à la mélancolie de notre condition.

La plume de Villiers de L'Isle-Adam aborde de nombreux projets puérils, lancés par de nobles citoyens ( docteur T Chevassus guérit les personnes qui entendent de travers...).

Tout était noir et cruel, combien d'espoirs déçus, de fantasmes ridicules alors que l'artiste est seul et incompris, parfois même raillé.

Cette mélancolie désabusée a fait le bonheur de quelques auteurs de nouvelles, de Richard Brautigan, ou de Bernard Quiriny par exemple, qui semblent avoir été comme contaminés par ces Contes Cruels cette ironie blessante, cette incapacité de communiquer, ou par la manière de se fourvoyer dans des combines désopilantes.

Les personnages des Contes Cruels sont taillés à la mesure des fantasmes mis en scène, des personnages dont ils s'inspirent, comme le cynique directeur de journal de " Deux Augures", où l'auteur dramatique fustigé dans "Sobre récit Compteur plus sombre".

Mais sa cible privilégiée reste les bourgeois et dans un autre registre les applications lumineuses et absurdes de certaines techniques, quelques prodigieuses inventions de l'ingénieur Bathybius Bottom : "mentionnons toutefois, les cris de femmes effrayées, les sanglots étouffés, les vraies larmes, les petits rires brusques, les hurlements, les suffocations, les bis, et les rappels...

Citons aussi l'appareil pour l'analyse chimique du dernier soupir, un instrument dédié aux petits-enfants, pour rendre la mort des parents moins effrayante, et surtout plus divertissante !

Certaines nouvelles sont restées célèbres comme Véra et le Comte d'Athol ;

" le jour de sa fête il plaça par plaisanterie une immortelle dans le bouquet qu'il jeta sur l'oreiller de Véra puisqu'elle se croit morte, dit- il !"

" Ah maintenant je me rappelle dit-il. Qu'ai-je donc ? Mais tu es morte !"

Sans oublier la diffusion télévisée du secret de l'échafaud, qui permis à Villiers de connaître une gloire posthume. Antoine Bourseiller évoquant le génie mal connu plutôt que méconnu, et d'abord aimé pour ses contes et accessoirement pour sa poésie.

Que souhaiter à un futur lecteur de Villiers de L'Isle-Adam sinon avoir un léger choc à la découverte de personnages farfelus, de bourgeois peu scrupuleux, et de situations toutes scabreuses.

Pénétrer l'univers de Villiers de L'Isle-Adam c'est aussi faire un saut dans le para normal abandonner le rationnel, s'aventurer dans les rivages de l'inconscient arpenter les pentes abruptes de nos fantasmes, c'est décoller telles des bernaches au dessus de nos savoirs.

Sur cette provocante rumeur, commence les Demoiselles de Bienfilatre, le premier récit des 36 Contes Cruels de Villiers de L'Isle Adam.

Cette œuvre les contes cruels est sans doute l'un des plus délicieux breuvages que la littérature française du 19ème siècle a produit, "Antonie ne se verse t-elle pas un bouquet de violettes de Parme".

Par la variété des plats et des situations improbables, le lecteur pourra rêver, ironiser, se délectant de toutes les turpitudes humaines et retrouver ici ou là des figures de la vie mondaine d'aujourd'hui . La meilleure raison de lire ces Contes Cruels est de s'initier avec désinvolture à la mélancolie de notre condition.

La plume de Villiers de L'Isle-Adam aborde de nombreux projets puérils, lancés par de nobles citoyens ( docteur T Chevassus guérit les personnes qui entendent de travers...).

Tout était noir et cruel, combien d'espoirs déçus, de fantasmes ridicules alors que l'artiste est seul et incompris, parfois même raillé.

Cette mélancolie désabusée a fait le bonheur de quelques auteurs de nouvelles, de Richard Brautigan, ou de Bernard Quiriny par exemple, qui semblent avoir été comme contaminés par ces Contes Cruels cette ironie blessante, cette incapacité de communiquer, ou par la manière de se fourvoyer dans des combines désopilantes.

Les personnages des Contes Cruels sont taillés à la mesure des fantasmes mis en scène, des personnages dont ils s'inspirent, comme le cynique directeur de journal de " Deux Augures", où l'auteur dramatique fustigé dans "Sobre récit Compteur plus sombre".

Mais sa cible privilégiée reste les bourgeois et dans un autre registre les applications lumineuses et absurdes de certaines techniques, quelques prodigieuses inventions de l'ingénieur Bathybius Bottom : "mentionnons toutefois, les cris de femmes effrayées, les sanglots étouffés, les vraies larmes, les petits rires brusques, les hurlements, les suffocations, les bis, et les rappels...

Citons aussi l'appareil pour l'analyse chimique du dernier soupir, un instrument dédié aux petits-enfants, pour rendre la mort des parents moins effrayante, et surtout plus divertissante !

Certaines nouvelles sont restées célèbres comme Véra et le Comte d'Athol ;

" le jour de sa fête il plaça par plaisanterie une immortelle dans le bouquet qu'il jeta sur l'oreiller de Véra puisqu'elle se croit morte, dit- il !"

" Ah maintenant je me rappelle dit-il. Qu'ai-je donc ? Mais tu es morte !"

Sans oublier la diffusion télévisée du secret de l'échafaud, qui permis à Villiers de connaître une gloire posthume. Antoine Bourseiller évoquant le génie mal connu plutôt que méconnu, et d'abord aimé pour ses contes et accessoirement pour sa poésie.

Que souhaiter à un futur lecteur de Villiers de L'Isle-Adam sinon avoir un léger choc à la découverte de personnages farfelus, de bourgeois peu scrupuleux, et de situations toutes scabreuses.

Pénétrer l'univers de Villiers de L'Isle-Adam c'est aussi faire un saut dans le para normal abandonner le rationnel, s'aventurer dans les rivages de l'inconscient arpenter les pentes abruptes de nos fantasmes, c'est décoller telles des bernaches au dessus de nos savoirs.

Contes cruels, que ces contes sont cruels ! Toutes ces nouvelles de Villiers de l’Isle-Adam finissent mal. C’est très souvent la mort qui l’emporte.

Ces contes sont noirs. Ils décrivent la bassesse de l’âme humaine : lâcheté, cupidité, méchanceté. C’est le constat de la bêtise du genre humain, seul ou en groupe. Sombres et morbides, ces Contes cruels sont un recueil que l’on classe dans le genre gothique.

Villiers de l’Isle-Adam a du Maupassant, du Mérimée, du Baudelaire et du Edgar Allan Poe. Mais c’est avant tout un poète qui met tout son art à produire cette prose. Il s’introduit parfois dans ses nouvelles, exaspéré qu’il dut être au contact de ses contemporains : bourgeois, mondains, artistes, public et surtout les femmes. J’ai le sentiment qu’il a éprouvé des difficultés relationnelles avec ces dernières. Chez Villiers, le grand amour féminin est une morte et si la femme est vivante, c’est une monstruosité de sadisme et de cruauté.

Villiers est parfois visionnaire quand il imagine l’intrusion de la publicité dans la vie courante, dans la nouvelle « Affichage céleste ». Il décrit également dans le « Traitement du docteur Tristan » un appareil qui ressemble à l’électrochoc et qui supprime les voix que nous pourrions entendre, comme si nous étions des Jeanne d’Arc, en nous rendant sourds. Car Villiers semble accorder de l’importance à l’écoute des sons. Ces sons qui blessent par les mots qu’ils transportent. Pense-t-il que seuls ceux qui sont écrits sont les plus beaux et les plus purs ? Dans « L’Inconnue », il met en scène une sourde qui ne peut entendre les mots de tendresse d’un prétendant. Pour Villiers, l’Amour conserve sa pureté que quand il ne peut être que ressenti et non exprimé.

Si parfois, j’ai peiné à lire certaines nouvelles, Contes cruels est un recueil qui vaut le détour car il complète, dans le fond et dans la forme, d’autres lectures comme La Horla, la Vénus d’Ille ou les Histoires extraordinaires.

Ces contes sont noirs. Ils décrivent la bassesse de l’âme humaine : lâcheté, cupidité, méchanceté. C’est le constat de la bêtise du genre humain, seul ou en groupe. Sombres et morbides, ces Contes cruels sont un recueil que l’on classe dans le genre gothique.

Villiers de l’Isle-Adam a du Maupassant, du Mérimée, du Baudelaire et du Edgar Allan Poe. Mais c’est avant tout un poète qui met tout son art à produire cette prose. Il s’introduit parfois dans ses nouvelles, exaspéré qu’il dut être au contact de ses contemporains : bourgeois, mondains, artistes, public et surtout les femmes. J’ai le sentiment qu’il a éprouvé des difficultés relationnelles avec ces dernières. Chez Villiers, le grand amour féminin est une morte et si la femme est vivante, c’est une monstruosité de sadisme et de cruauté.

Villiers est parfois visionnaire quand il imagine l’intrusion de la publicité dans la vie courante, dans la nouvelle « Affichage céleste ». Il décrit également dans le « Traitement du docteur Tristan » un appareil qui ressemble à l’électrochoc et qui supprime les voix que nous pourrions entendre, comme si nous étions des Jeanne d’Arc, en nous rendant sourds. Car Villiers semble accorder de l’importance à l’écoute des sons. Ces sons qui blessent par les mots qu’ils transportent. Pense-t-il que seuls ceux qui sont écrits sont les plus beaux et les plus purs ? Dans « L’Inconnue », il met en scène une sourde qui ne peut entendre les mots de tendresse d’un prétendant. Pour Villiers, l’Amour conserve sa pureté que quand il ne peut être que ressenti et non exprimé.

Si parfois, j’ai peiné à lire certaines nouvelles, Contes cruels est un recueil qui vaut le détour car il complète, dans le fond et dans la forme, d’autres lectures comme La Horla, la Vénus d’Ille ou les Histoires extraordinaires.

Recueils de petits contes noirs et cyniques à souhait... âmes sensibles s'abstenir.

Un bon moment en leur compagnie.

Un bon moment en leur compagnie.

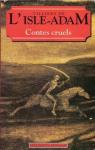

Cette édition contient un petit échantillon des contes cruels de Villiers de L'Isle-Adam.

Elle est précédée d'une introduction très intéressante de Pierre Glaudes, professeur à l'université de Toulouse, spécialiste de littérature française du XIXe siècle qui permet au lecteur, mieux que je ne pourrais le faire ici, d'appréhender l'œuvre.

Cruels, les contes méritent ce qualificatif :

- une prostituée qui tombe amoureuse et donc est rejetée par la société, "quelle inconduite !"

- un comte dont l'amour rend vie à son épouse mais qui la perd à nouveau quand son imagination faiblit

- un mendiant qui traverse les événements politiques sans cesser d'étre lui-même et de crier "prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît" pendant que la foule acclame l'Empereur, puis la République, la Commune, le Maréchal

- etc, etc...

La satire de l'époque est forte !

Un bémol toutefois, je me croyais doué d'une bonne culture générale mais face à cet écrivain, je ne fais pas le poids et ai dû recourir sans cesse aux nombreuses notes de fin de page, ce qui non seulement me vexait mais interrompait le fil de la lecture. J'en suis toutefois le seul coupable...

Elle est précédée d'une introduction très intéressante de Pierre Glaudes, professeur à l'université de Toulouse, spécialiste de littérature française du XIXe siècle qui permet au lecteur, mieux que je ne pourrais le faire ici, d'appréhender l'œuvre.

Cruels, les contes méritent ce qualificatif :

- une prostituée qui tombe amoureuse et donc est rejetée par la société, "quelle inconduite !"

- un comte dont l'amour rend vie à son épouse mais qui la perd à nouveau quand son imagination faiblit

- un mendiant qui traverse les événements politiques sans cesser d'étre lui-même et de crier "prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît" pendant que la foule acclame l'Empereur, puis la République, la Commune, le Maréchal

- etc, etc...

La satire de l'époque est forte !

Un bémol toutefois, je me croyais doué d'une bonne culture générale mais face à cet écrivain, je ne fais pas le poids et ai dû recourir sans cesse aux nombreuses notes de fin de page, ce qui non seulement me vexait mais interrompait le fil de la lecture. J'en suis toutefois le seul coupable...

Avant tout, mesdames, asseyez-vous sur vos offuscations féministes avant de lire ce livre. Ensuite, et là ça vaut pour les hommes aussi, commencez-le avec un minimum de motivation car L’Eve Future n’est pas un livre qu’on lit vite fait bien fait, à la plage ou par défaut parce qu’on a que lui sous la main. D’une part parce qu’il vaut quand même mieux que ça mais, surtout, parce que sinon le risque de décrocher relativement vite serait énorme. En effet, l’écriture peut être franchement assommante, c’est lent et l’action est très modérée (sentez l’euphémisme). En bref et pour le dire très platement : L’Eve Future, bien que plus jeune d’un demi siècle, c’est pas Les Trois Mousquetaires.

Maintenant que tout ça est dit, j’espère quand même convaincre du fait que, oui, ça vaut vraiment le coup de se plonger dans cette lecture.

Bon, au niveau du contexte, Villiers de l’Isle-Adam est au symbolisme ce que Zola est au naturalisme (cette opposition symbolisme/naturalisme est d’ailleurs présente en filigrane pendant tout le livre). On est à la fin du XIXème siècle dans une période de crise spirituelle où le passage au XXème incarne pour certains (dont beaucoup d’artistes) le début de la fin, l’apothéose de la décadence morale et artistique. Une rivale grignote doucement le piédestal de Dieu et ses mystères : c’est la science.

L’époque est aussi celle d’une fascination pour les automates qui prennent de plus en plus de place, tant dans les livres que dans les événements et salons publics. Edison lui-même s’attèlera à leur construction et tentera de les perfectionner.

Dans L’Eve Future, on est donc en plein dans cette dimension de science quasi toute puissante et désincarnante. Le roman est construit autour de la création d’une andréide, femme-machine techniquement époustouflante et dotée -soyons grand prince- de parole et d’un semblant de conscience grâce au spiritisme. Elle permettrait de remplacer la femme «naturelle» qui est au mieux belle et charmante mais toujours désespérément imparfaite (pour rester polie) de cœur comme d’esprit.

C’est tout naturellement qu’un double d’Edison se colle au rôle de créateur, représentant à la fois cette science transgressive mais aussi la volonté un peu paradoxale d’y (ré)insuffler quelque chose de mystique. Il est au final dans un rôle un peu ambigu puisque pétri de bonnes intentions en voulant sauver les hommes dont la vie est anéantie par la femme mais, pour cela, joue avec les frontières de la vie et est à la limite du pacte avec le Diable. Les habitués de science-fiction retrouveront d’ailleurs dans ce livre des aspects du fameux complexe de Frankenstein d’Asimov.

L’Eve future est, à la base, un roman feuilleton. Villiers de l’Isle-Adam a construit son récit un peu au fur et à mesure, a été interrompu par manque de succès, bref, cela contribue peut-être à ce côté un peu ardu au niveau de la lecture. Par contre, cela permet aussi de nous projeter dans les expériences et concepts de l’époque qui servent notamment à construire la base de la partie surnaturelle du récit, que l’auteur devra utiliser pour pouvoir terminer son histoire.

En fin de compte, beaucoup de raisons peuvent vous faire lire ce livre selon vos affinités : pour les thèmes philosophiques qu’il aborde, pour la critique de son temps qui est présente tout au long du livre, pour son côté symboliste, pour sa place parmi les ouvrages qui anticipent la science-fiction, pour sa description longue et minutieuse de la création de l’andréide dans le cas où vous êtes fasciné par les automates (c’est d’ailleurs ce qui m’a fait lire ce livre), pour compléter de sa trois-centaine de pages le clin d’œil que Ghost in the Shell lui fait en introduction, ou, évidemment, tout simplement par curiosité et envie de découvrir un nouveau livre un peu particulier.

Maintenant que tout ça est dit, j’espère quand même convaincre du fait que, oui, ça vaut vraiment le coup de se plonger dans cette lecture.

Bon, au niveau du contexte, Villiers de l’Isle-Adam est au symbolisme ce que Zola est au naturalisme (cette opposition symbolisme/naturalisme est d’ailleurs présente en filigrane pendant tout le livre). On est à la fin du XIXème siècle dans une période de crise spirituelle où le passage au XXème incarne pour certains (dont beaucoup d’artistes) le début de la fin, l’apothéose de la décadence morale et artistique. Une rivale grignote doucement le piédestal de Dieu et ses mystères : c’est la science.

L’époque est aussi celle d’une fascination pour les automates qui prennent de plus en plus de place, tant dans les livres que dans les événements et salons publics. Edison lui-même s’attèlera à leur construction et tentera de les perfectionner.

Dans L’Eve Future, on est donc en plein dans cette dimension de science quasi toute puissante et désincarnante. Le roman est construit autour de la création d’une andréide, femme-machine techniquement époustouflante et dotée -soyons grand prince- de parole et d’un semblant de conscience grâce au spiritisme. Elle permettrait de remplacer la femme «naturelle» qui est au mieux belle et charmante mais toujours désespérément imparfaite (pour rester polie) de cœur comme d’esprit.

C’est tout naturellement qu’un double d’Edison se colle au rôle de créateur, représentant à la fois cette science transgressive mais aussi la volonté un peu paradoxale d’y (ré)insuffler quelque chose de mystique. Il est au final dans un rôle un peu ambigu puisque pétri de bonnes intentions en voulant sauver les hommes dont la vie est anéantie par la femme mais, pour cela, joue avec les frontières de la vie et est à la limite du pacte avec le Diable. Les habitués de science-fiction retrouveront d’ailleurs dans ce livre des aspects du fameux complexe de Frankenstein d’Asimov.

L’Eve future est, à la base, un roman feuilleton. Villiers de l’Isle-Adam a construit son récit un peu au fur et à mesure, a été interrompu par manque de succès, bref, cela contribue peut-être à ce côté un peu ardu au niveau de la lecture. Par contre, cela permet aussi de nous projeter dans les expériences et concepts de l’époque qui servent notamment à construire la base de la partie surnaturelle du récit, que l’auteur devra utiliser pour pouvoir terminer son histoire.

En fin de compte, beaucoup de raisons peuvent vous faire lire ce livre selon vos affinités : pour les thèmes philosophiques qu’il aborde, pour la critique de son temps qui est présente tout au long du livre, pour son côté symboliste, pour sa place parmi les ouvrages qui anticipent la science-fiction, pour sa description longue et minutieuse de la création de l’andréide dans le cas où vous êtes fasciné par les automates (c’est d’ailleurs ce qui m’a fait lire ce livre), pour compléter de sa trois-centaine de pages le clin d’œil que Ghost in the Shell lui fait en introduction, ou, évidemment, tout simplement par curiosité et envie de découvrir un nouveau livre un peu particulier.

"Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?". Dans Véra, il semble que Villiers de l'Isle Adam réponde, à sa façon, au cri de Lamartine.

Le comte d'Athol a perdu sa femme, Véra. La vie n'a plus de goût pour lui. Il referme les lourdes tentures de velours de leur chambre sur le monde extérieur et s'ensevelit dans ses souvenirs.

Mais les objets touchés par Véra, les robes, les bijoux, les miroirs, les lampes semblent avoir gardé une part de la vie de celle qui n'est plus: trace d'un souffle sur les glaces, froissement furtif des soies et des brocards sur les parquets cirés, opalescence des perles comme ranimées par la chaleur d'un cou, trace tendre et profonde d'une tête dans l'oreiller de dentelle...

Le vieux valet de chambre, dès lors, a pour consigne de ne pas déranger le tendre tête à tête des amants rejoints au-delà de la mort.

Par le seul pouvoir de l'amour, la mort semble vaincue.. Pourtant...

Un petit conte fantastique subtil, claustrophobe et étouffant. Et cruel, car c'est demander beaucoup à la passion que de vouloir qu'elle ne se nourrisse que d'elle-même...

A lire et relire pour la beauté de la langue qui dit avec délicatesse la présence du vivant dans la matière inerte des objets. Et la force éperdue de l'amour en lutte contre le temps et la grande faucheuse.

On a tous des objets fétiches qui ont gardé l'odeur ou la marque de l'être aimé et disparu: un vieux châle, plein de trous, qu'on ne jettera jamais, et qui mis le soir, en douce, fait aux épaules une chaleur douce, comme une ultime caresse maternelle, une robe d'avocat usée jusqu'à la corde où flotte encore l'odeur du tabac pour la pipe et qu'on porte religieusement, comme une relique, dans une pièce judiciaire où elle fait encore ses effets de manche, une peluche maltraitée qui porte encore la trace des quenottes du jeune chien, devenu vieux, devenu mort et qu'on a tant pleuré...

Véra c'est aussi cela: dire la force des objets qui empêchent certains morts de passer tout à fait de l'autre côté...

Un conte funèbre et envoûtant.

Le comte d'Athol a perdu sa femme, Véra. La vie n'a plus de goût pour lui. Il referme les lourdes tentures de velours de leur chambre sur le monde extérieur et s'ensevelit dans ses souvenirs.

Mais les objets touchés par Véra, les robes, les bijoux, les miroirs, les lampes semblent avoir gardé une part de la vie de celle qui n'est plus: trace d'un souffle sur les glaces, froissement furtif des soies et des brocards sur les parquets cirés, opalescence des perles comme ranimées par la chaleur d'un cou, trace tendre et profonde d'une tête dans l'oreiller de dentelle...

Le vieux valet de chambre, dès lors, a pour consigne de ne pas déranger le tendre tête à tête des amants rejoints au-delà de la mort.

Par le seul pouvoir de l'amour, la mort semble vaincue.. Pourtant...

Un petit conte fantastique subtil, claustrophobe et étouffant. Et cruel, car c'est demander beaucoup à la passion que de vouloir qu'elle ne se nourrisse que d'elle-même...

A lire et relire pour la beauté de la langue qui dit avec délicatesse la présence du vivant dans la matière inerte des objets. Et la force éperdue de l'amour en lutte contre le temps et la grande faucheuse.

On a tous des objets fétiches qui ont gardé l'odeur ou la marque de l'être aimé et disparu: un vieux châle, plein de trous, qu'on ne jettera jamais, et qui mis le soir, en douce, fait aux épaules une chaleur douce, comme une ultime caresse maternelle, une robe d'avocat usée jusqu'à la corde où flotte encore l'odeur du tabac pour la pipe et qu'on porte religieusement, comme une relique, dans une pièce judiciaire où elle fait encore ses effets de manche, une peluche maltraitée qui porte encore la trace des quenottes du jeune chien, devenu vieux, devenu mort et qu'on a tant pleuré...

Véra c'est aussi cela: dire la force des objets qui empêchent certains morts de passer tout à fait de l'autre côté...

Un conte funèbre et envoûtant.

Villiers de l'Isle-Adam est à la littérature française ce que Satie est à la musique classique. Après avoir longuement cherché sa place au milieu d'écrivains illustres, Villiers compose les "contes cruels", un ensemble de nouvelles satyriques et pleines d'esprit.

Dans un français riche et parfaitement illustré, il dresse le portrait vitriolé et caricatural, mais non-moins vraisemblable, de la société de cette fin du XIXe siècle.

A lire avec gourmandise mais sans boulimie.

Dans un français riche et parfaitement illustré, il dresse le portrait vitriolé et caricatural, mais non-moins vraisemblable, de la société de cette fin du XIXe siècle.

A lire avec gourmandise mais sans boulimie.

Une vraie découverte ! J'aimais déjà beaucoup le style et l'imaginaire échevelés des décadents - Huysmans en tête pour ne pas le citer - mais j'ignorais que celui-ci, clairement, avait fait école ... Bref ces petits contes "cruels" mettent en scène, en chacun, une expression particulière de la cruauté, qu'elle relève du quotidien le plus banal et familier au lecteur de l'époque, ou bien d'un mysticisme confinant parfois à l'hermétisme le plus scélérat ... Le tout dans un style (parnassien ?) outrepassant souvent ses droits !

Je n'ai pas trouvé meilleure image pour qualifier l'écriture d'Auguste Villiers de l'Isle-Adam, on me pardonnera mais j'ai beaucoup aimé et je recommande !

Je n'ai pas trouvé meilleure image pour qualifier l'écriture d'Auguste Villiers de l'Isle-Adam, on me pardonnera mais j'ai beaucoup aimé et je recommande !

Véra et autres contes cruels rassemble six nouvelles fantastiques d'Auguste Villiers de L'Isle-Adam parues initialement en 1883.

Les amateurs d'Allan Poe et des écrits fantastiques de Maupassant y trouveront sans doute leur compte. Le lecteur obtiendra dans ce livre quelques contes gothiques dont le plus marquant est sans nul doute Véra qui donne son nom au recueil. Il s’agit de l’histoire d’un jeune noble dont l’épouse décède, son l’amour pour la défunte couplé à un certain sens de l’imagination (ou du déni) vont le pousser à continuer à vivre exactement comme si elle était encore en vie… Un très bon texte. Les autres nouvelles s’enchainent sans faute de gout mais sont plus oubliables. On retrouve dans la moitié des textes une ironie marquée et dont l’effet est assez réussi. Le style est soigné et l’écriture fluide.

J’ai trouvé dans ce recueil ce que j’étais venu y chercher… mais pas beaucoup plus. J’aurais aimé ressentir le grand plaisir et l’exaltante fascination qui m’imprégnaient lorsque je lisais Le Cauchemar d'Innsmouth et autres nouvelles de Lovecraft en janvier mais ce ne fut pas le cas.

Les amateurs d'Allan Poe et des écrits fantastiques de Maupassant y trouveront sans doute leur compte. Le lecteur obtiendra dans ce livre quelques contes gothiques dont le plus marquant est sans nul doute Véra qui donne son nom au recueil. Il s’agit de l’histoire d’un jeune noble dont l’épouse décède, son l’amour pour la défunte couplé à un certain sens de l’imagination (ou du déni) vont le pousser à continuer à vivre exactement comme si elle était encore en vie… Un très bon texte. Les autres nouvelles s’enchainent sans faute de gout mais sont plus oubliables. On retrouve dans la moitié des textes une ironie marquée et dont l’effet est assez réussi. Le style est soigné et l’écriture fluide.

J’ai trouvé dans ce recueil ce que j’étais venu y chercher… mais pas beaucoup plus. J’aurais aimé ressentir le grand plaisir et l’exaltante fascination qui m’imprégnaient lorsque je lisais Le Cauchemar d'Innsmouth et autres nouvelles de Lovecraft en janvier mais ce ne fut pas le cas.

« Plus humain que l’humain ». Cette phrase fameuse du film Blade Runner, adapté librement du roman de K. Dick, prend ici tout son sens. L’Eve future de L’Isle-Adam, auteur injustement méconnu de son temps, c’est précisément l’humanité d’une machine opposée à son modèle original de chair, lequel, par son indigence spirituelle, semble si artificiel. Autrement dit, les valeurs s’inversent.

Dans ce roman d’anticipation – écrit à la fin du XIXe siècle –, L’Isle-Adam pose la question du progrès en tant que tel. La science doit servir un but élevé et non s’imposer brutalement. Cette science qui « glace et force toutes les citadelles du rêve », écrira l’auteur dans une lettre. Ici, en libérant la science de sa fonction exclusivement utilitaire, Edison l'investit du mystère de la création. La machine scientifique est alors nourrie de force spirituelle.

Le questionnement sur le progrès technologique jalonnera d’ailleurs l’ensemble de l’œuvre de L’Isle-Adam, comme votre humble serviteur put jadis le développer dans son mémoire de maîtrise, précisément consacré à la notion de progrès chez ce cher Villiers ! Passé cette petite intrusion autobiographique, revenons à nos moutons…

Hadaly est donc une femme artificielle – sans mauvaise pensée misogyne ! –, une « Andréide » créée par un certain Edison – toute ressemblance avec un personnage existant ne serait pas fortuite ! – pour le compte de Lord Ewald, à partir d’une autre femme de chair et de sang. Voilà pour le canevas.

La science s’arroge ici les pouvoirs de Dieu, à savoir créer la vie. Une vie cependant illusoire. Car pour autant qu’Hadaly remplace avantageusement Alicia Clary, son modèle, elle est une illusion née d’une supplication de Lord Ewald, songeant à la femme originale et inachevée, puisque dépourvue d’esprit : « Ah ! qui m'ôtera cette âme de ce corps ! - C'est à croire à quelque inadvertance d'un Créateur ! »

Mais qu’importe la réalité des faits : dès lors qu’il admettra l’existence réelle de l’Andréide, Ewald croira à son illusion. De surcroît, Hadaly ne pourra appartenir à nul autre. Ewald aura aussi pouvoir de vie et de mort sur sa bien-aimée, de par sa nature non-humaine.

Enfin, et par-dessus tout, L’Eve future est une sublime tragédie romanesque qui prouve que ce n’est pas le sujet traité qui fait une grande œuvre, c’est la manière de le traiter.

Dans ce roman d’anticipation – écrit à la fin du XIXe siècle –, L’Isle-Adam pose la question du progrès en tant que tel. La science doit servir un but élevé et non s’imposer brutalement. Cette science qui « glace et force toutes les citadelles du rêve », écrira l’auteur dans une lettre. Ici, en libérant la science de sa fonction exclusivement utilitaire, Edison l'investit du mystère de la création. La machine scientifique est alors nourrie de force spirituelle.

Le questionnement sur le progrès technologique jalonnera d’ailleurs l’ensemble de l’œuvre de L’Isle-Adam, comme votre humble serviteur put jadis le développer dans son mémoire de maîtrise, précisément consacré à la notion de progrès chez ce cher Villiers ! Passé cette petite intrusion autobiographique, revenons à nos moutons…

Hadaly est donc une femme artificielle – sans mauvaise pensée misogyne ! –, une « Andréide » créée par un certain Edison – toute ressemblance avec un personnage existant ne serait pas fortuite ! – pour le compte de Lord Ewald, à partir d’une autre femme de chair et de sang. Voilà pour le canevas.

La science s’arroge ici les pouvoirs de Dieu, à savoir créer la vie. Une vie cependant illusoire. Car pour autant qu’Hadaly remplace avantageusement Alicia Clary, son modèle, elle est une illusion née d’une supplication de Lord Ewald, songeant à la femme originale et inachevée, puisque dépourvue d’esprit : « Ah ! qui m'ôtera cette âme de ce corps ! - C'est à croire à quelque inadvertance d'un Créateur ! »

Mais qu’importe la réalité des faits : dès lors qu’il admettra l’existence réelle de l’Andréide, Ewald croira à son illusion. De surcroît, Hadaly ne pourra appartenir à nul autre. Ewald aura aussi pouvoir de vie et de mort sur sa bien-aimée, de par sa nature non-humaine.

Enfin, et par-dessus tout, L’Eve future est une sublime tragédie romanesque qui prouve que ce n’est pas le sujet traité qui fait une grande œuvre, c’est la manière de le traiter.

J'ai un peu pensé aux Diaboliques de Barbey d'Aurevilly - que j'ai largement préférées à ce recueil ici. Mais là où Barbey d'Aurevilly présente surtout des portraits de femmes sensuelles, manipulatrices, violentes, perverses... - les hommes sont en creux, Villiers de l'Isle d'Adam présente à la fois des hommes et des femmes. Mais sans aller aussi loin : ses personnages sont des pécheurs, certes, mais pas des démons.

Il y quelques touches de fantastiques dans son œuvre, mais il met plus en avant les défauts des hommes, responsables de la souffrance d'autrui : la cruauté vient de l'avarice, du mensonge, de l'adultère, de l'envie, de l'hypocrisie... Beaucoup de contes tournent autour de l'argent. Car c'est sans doute une autre différence avec Barbey d'Aurevilly : ce recueil a dû être écrit plus tard ; ou, en tout cas, il s'inscrit dans un autre cadre, celui de la fin du XIXème siècle, le siècle du progrès, avec son éclairage au gaz, ses télégrammes, ses chemins de fer... Cela explique donc le fait que les récits soient pour la plupart contemporains de l'écriture, et donc qu'il y ait peu de fantastique - c'est donc l'adjectif "cruel" qui importe plus dans le titre que "conte".

Cependant, les contes sont justement tous assez courts, avec des thématiques parfois assez proches, même dans les "Nouveaux contes cruels". J'ai donc du mal à en retenir quelques uns qui m'auraient particulièrement marqué. A part celui sur les visions ou la transfiguration du roi David que j'ai trouvé décalé, en rupture avec les autres - ainsi que celui sur la Passion du Christ et la trahison, ou plutôt les trahisons de Judas et de Pierre, car la religion n'est pas un motif très présent dans le reste des textes.

Je retiens aussi l'avant-dernier des "nouveaux contes cruels", celui sur Daphnis et Chloé, deux citadins dégoûtés de la ville et de son artificialité, qui cherchent à retrouver une nature authentique. Mais les forêts sont exploitées, les montagnes sont fréquentées par le tourisme, les oiseaux disparaissent par la chasse, la nourriture devient industrielle... J'ai apprécié la conscience écologiste particulièrement moderne à l'intérieur de ce récit.

Il y quelques touches de fantastiques dans son œuvre, mais il met plus en avant les défauts des hommes, responsables de la souffrance d'autrui : la cruauté vient de l'avarice, du mensonge, de l'adultère, de l'envie, de l'hypocrisie... Beaucoup de contes tournent autour de l'argent. Car c'est sans doute une autre différence avec Barbey d'Aurevilly : ce recueil a dû être écrit plus tard ; ou, en tout cas, il s'inscrit dans un autre cadre, celui de la fin du XIXème siècle, le siècle du progrès, avec son éclairage au gaz, ses télégrammes, ses chemins de fer... Cela explique donc le fait que les récits soient pour la plupart contemporains de l'écriture, et donc qu'il y ait peu de fantastique - c'est donc l'adjectif "cruel" qui importe plus dans le titre que "conte".

Cependant, les contes sont justement tous assez courts, avec des thématiques parfois assez proches, même dans les "Nouveaux contes cruels". J'ai donc du mal à en retenir quelques uns qui m'auraient particulièrement marqué. A part celui sur les visions ou la transfiguration du roi David que j'ai trouvé décalé, en rupture avec les autres - ainsi que celui sur la Passion du Christ et la trahison, ou plutôt les trahisons de Judas et de Pierre, car la religion n'est pas un motif très présent dans le reste des textes.

Je retiens aussi l'avant-dernier des "nouveaux contes cruels", celui sur Daphnis et Chloé, deux citadins dégoûtés de la ville et de son artificialité, qui cherchent à retrouver une nature authentique. Mais les forêts sont exploitées, les montagnes sont fréquentées par le tourisme, les oiseaux disparaissent par la chasse, la nourriture devient industrielle... J'ai apprécié la conscience écologiste particulièrement moderne à l'intérieur de ce récit.

Contes cruels : Véra - Les demoiselles de Bienfilatre - L'Intersigne.

Auguste de Villiers de l`Isle-Adam

Auguste de Villiers de l`Isle-Adam

Un petit mot sur la nouvelle de L'intersigne, moins connue que Véra.

Il y a des récits qui vous glacent le sang, alors qu'il ne s'y passe rien, ou peu de chose. L'Intersigne est de ceux-là.

Un manteau est ici la médiation d'un va-et-vient troublant entre le monde des vivants et celui des morts: une houppelande oubliée à l'auberge, un manteau tendu en rêve -ou est-ce en cauchemar?- par une haute silhouette noire aux yeux de feu, un autre manteau - ou est-ce le même?- prêté dans le froid de la nuit puis rendu dans celui du tombeau et qui franchit la barrière invisible entre les morts et les vivants.

Presque rien.

Et pourtant une grande angoisse: celle de la mort qui rode et porte son sombre signe sur une maison tout à l'heure accueillante et débonnaire, sur un visage soudainement pâli, sur un paysage rustique et tout à coup funèbre...jetant un doute vertigineux sur les êtres, les choses et l'imperméabilité du monde sensible au monde de l'au-delà: "Était-ce bien la maison que j’avais vue tout à l’heure ? Quelle ancienneté me dénonçaient, maintenant, les longues lézardes, entre les feuilles pâles ? — Cette bâtisse avait un air étranger.."

Je relis souvent ce petit conte cruel plein de profondeur - un narrateur un peu philosophe y défend l'esprit des Lumières et un abbé très saint, la lumière de l'Esprit-.

La lande bretonne prête sa sauvagerie à cette rencontre dérangeante des Signes de la mort dans un univers cartésien et terre-à-terre.

Ces Intersignes qui comme un fil maléfique se faufilent d'un monde à l'autre et ouvrent soudain des brèches béantes sur tout ce que l'on ne comprend ni n'explique...

Lisez et frissonnez: l'Intersigne est une parfaite réussite de cruauté et d'effroi, à peu de frais et sans grands effets!

Il y a des récits qui vous glacent le sang, alors qu'il ne s'y passe rien, ou peu de chose. L'Intersigne est de ceux-là.

Un manteau est ici la médiation d'un va-et-vient troublant entre le monde des vivants et celui des morts: une houppelande oubliée à l'auberge, un manteau tendu en rêve -ou est-ce en cauchemar?- par une haute silhouette noire aux yeux de feu, un autre manteau - ou est-ce le même?- prêté dans le froid de la nuit puis rendu dans celui du tombeau et qui franchit la barrière invisible entre les morts et les vivants.

Presque rien.

Et pourtant une grande angoisse: celle de la mort qui rode et porte son sombre signe sur une maison tout à l'heure accueillante et débonnaire, sur un visage soudainement pâli, sur un paysage rustique et tout à coup funèbre...jetant un doute vertigineux sur les êtres, les choses et l'imperméabilité du monde sensible au monde de l'au-delà: "Était-ce bien la maison que j’avais vue tout à l’heure ? Quelle ancienneté me dénonçaient, maintenant, les longues lézardes, entre les feuilles pâles ? — Cette bâtisse avait un air étranger.."

Je relis souvent ce petit conte cruel plein de profondeur - un narrateur un peu philosophe y défend l'esprit des Lumières et un abbé très saint, la lumière de l'Esprit-.

La lande bretonne prête sa sauvagerie à cette rencontre dérangeante des Signes de la mort dans un univers cartésien et terre-à-terre.

Ces Intersignes qui comme un fil maléfique se faufilent d'un monde à l'autre et ouvrent soudain des brèches béantes sur tout ce que l'on ne comprend ni n'explique...

Lisez et frissonnez: l'Intersigne est une parfaite réussite de cruauté et d'effroi, à peu de frais et sans grands effets!

Les contes écrits par Villiers de L’Isle–Adam, sont d'une grande diversité, avec un point commun : la cruauté.

Dans ces textes, on trouve sans fard, avec cynisme parfois, les travers des personnages : cupidité, sotise et superficialité.

L’auteur à été en contact appuyé avec Baudelaire (Donc il découvre Edgar Poe), il admire Flaubert et a des contacts entre autres, avec Huysmans er Malarmé. Même si son nom est nettement moins connu aujourd’hui, toutes ces fréquentations ont une influence que l’on ressent dans son écriture.

On voit aussi apparaître un genre nouveau dans certains contes : le fantastique, genre alors en vogue..

Je pense que l’on peut facilement rapprocher ces contes de ce qu’avait écrit Edgar Poe, avec beaucoup de poésie, de finesse et ce style si particulier de cette période. C’est ciselé, et en même temps plein de méchanceté et de perversion.

A découvrir.

Dans ces textes, on trouve sans fard, avec cynisme parfois, les travers des personnages : cupidité, sotise et superficialité.

L’auteur à été en contact appuyé avec Baudelaire (Donc il découvre Edgar Poe), il admire Flaubert et a des contacts entre autres, avec Huysmans er Malarmé. Même si son nom est nettement moins connu aujourd’hui, toutes ces fréquentations ont une influence que l’on ressent dans son écriture.

On voit aussi apparaître un genre nouveau dans certains contes : le fantastique, genre alors en vogue..

Je pense que l’on peut facilement rapprocher ces contes de ce qu’avait écrit Edgar Poe, avec beaucoup de poésie, de finesse et ce style si particulier de cette période. C’est ciselé, et en même temps plein de méchanceté et de perversion.

A découvrir.

La Révolte de Villiers de l’Isle-Adam survient en 1870. L’auteur, jusqu’alors réputé pour ses compositions qui œuvrent plutôt dans le style romantique, passe sans crier gare au réalisme. Le romantisme de l’amour partagé devient romantisme de l’amour pour soi, ses ambitions et ses idéaux. D’un côté se trouve Félix, riche banquier pour qui toutes les affaires réussissent depuis qu’il a eu la bonne idée de se marier. De l’autre côté se trouve ladite épouse, Elisabeth, excellente comptable, laborieuse, sans coquetterie et pas frivole pour un sou, qui passe ses journées penchée sur des livres de compte depuis le jour où elle s’est mise en ménage. On ne précisera pas à qui profite le plus cette union. Tout n’est cependant pas perdu car Félix sait reconnaître, en des termes certes maladroits, les grandes qualités dont fait preuve son épouse :

« Comme tenue des livres, tu es un excellent comptable ; comme femme, il paraît que tu es très bien et point bête, ce qui est quelque chose. Enfin, comme caractère laborieux, tu passes mes espérances. […] Et, si j’ai triplé ma fortune, je puis bien dire que c’est grâce à toi. »

Oui, mais Elisabeth ne veut plus ressembler à ce portrait. Alors que leur fille dort dans sa chambre, elle revendique, sans élever la voix, son droit de claquer la porte du foyer et de s’en aller vivre dans la campagne. On imagine mal cette femme de tête s’empêtrer dans les terres boueuses des forêts, vivant sans le moindre confort, sans le moindre appui matériel et sans le moindre soutien affectif, mais sa révolte germait en elle depuis si longtemps qu’elle éclate avec toutes les disproportions d’une frustration difficilement contenue. L’homme, qui se croyait alors maître en sa demeure, se fait écraser par son épouse sans le moindre honneur. Et de larmoyer sur l’avenir de ses affaires et sur l’avenir de leur enfant –sans jamais, pragmatiquement, évoquer leur amour-, tandis qu’Elisabeth se dévoue tout entière à son rêve, déployant une richesse de verve sans égal lorsqu’il s’agit d’imaginer la vie qui l’attend, et ne lâchant que quelques froides paroles à celui qui l’a détruite: « Et vous ne sauriez vous figurer cependant, monsieur, l’indifférence que vous m’avez toujours inspirée ».

La séparation traîne et semble devoir n’être qu’un long dialogue. Mais enfin, la rupture survient. Entre le premier et le deuxième acte, Elisabeth abandonne l’époux, le foyer et l’enfant. Le deuxième acte sera d’un réalisme encore plus glaçant. La Révolte revendiquée dans le titre n’est pas seulement celle d’une femme rejetant la sécurité familiale et matérielle mais aussi celle d’un auteur rejetant l’assurance d’une gloire formatée. Sa pièce ne fut représentée que cinq fois, le temps de s’attirer les défaveurs des critiques et l’incompréhension de tous. En marge de sa pièce, Villiers de l’Isle-Adam écrivit une réponse qui fait aujourd’hui office de préface à la Révolte. Le morceau pourrait faire partie intégrante du spectacle. Presque aussi long que la pièce, il semble la couver et lui insuffler sa première substance.

« Aujourd’hui, le Théâtre aux règles posées par des hommes amusants […] tombe de lui-même dans ses propres ruines, et nous n’aurons malheureusement pas grands efforts à déployer pour achever son paisible écroulement dans l’ignominie et l’oubli. On y assiste, on rit, mais on le méprise. On dit de ce qu’il enfante : « C’est un Succès » - Le mot GLOIRE ne se prononce plus. »

Avec sa Révolte, Villiers de l’Isle Adam n’obtint si l’un, ni l’autre, et ce n’est pas aujourd’hui que changera cette situation. Son réalisme extralucide est devenu banal ; son romantisme égoïste s’appelle maintenant individualisme. Avec ses phrases taillées à la serpe, Villiers de l’Isle Adam nous renvoie le reflet d’une tendance contemporaine qui ne surprend plus. Quoi qu’aient pu dire ses détracteurs, sa Révolte est passée dans les mœurs.

Lien : http://colimasson.over-blog...

« Comme tenue des livres, tu es un excellent comptable ; comme femme, il paraît que tu es très bien et point bête, ce qui est quelque chose. Enfin, comme caractère laborieux, tu passes mes espérances. […] Et, si j’ai triplé ma fortune, je puis bien dire que c’est grâce à toi. »

Oui, mais Elisabeth ne veut plus ressembler à ce portrait. Alors que leur fille dort dans sa chambre, elle revendique, sans élever la voix, son droit de claquer la porte du foyer et de s’en aller vivre dans la campagne. On imagine mal cette femme de tête s’empêtrer dans les terres boueuses des forêts, vivant sans le moindre confort, sans le moindre appui matériel et sans le moindre soutien affectif, mais sa révolte germait en elle depuis si longtemps qu’elle éclate avec toutes les disproportions d’une frustration difficilement contenue. L’homme, qui se croyait alors maître en sa demeure, se fait écraser par son épouse sans le moindre honneur. Et de larmoyer sur l’avenir de ses affaires et sur l’avenir de leur enfant –sans jamais, pragmatiquement, évoquer leur amour-, tandis qu’Elisabeth se dévoue tout entière à son rêve, déployant une richesse de verve sans égal lorsqu’il s’agit d’imaginer la vie qui l’attend, et ne lâchant que quelques froides paroles à celui qui l’a détruite: « Et vous ne sauriez vous figurer cependant, monsieur, l’indifférence que vous m’avez toujours inspirée ».

La séparation traîne et semble devoir n’être qu’un long dialogue. Mais enfin, la rupture survient. Entre le premier et le deuxième acte, Elisabeth abandonne l’époux, le foyer et l’enfant. Le deuxième acte sera d’un réalisme encore plus glaçant. La Révolte revendiquée dans le titre n’est pas seulement celle d’une femme rejetant la sécurité familiale et matérielle mais aussi celle d’un auteur rejetant l’assurance d’une gloire formatée. Sa pièce ne fut représentée que cinq fois, le temps de s’attirer les défaveurs des critiques et l’incompréhension de tous. En marge de sa pièce, Villiers de l’Isle-Adam écrivit une réponse qui fait aujourd’hui office de préface à la Révolte. Le morceau pourrait faire partie intégrante du spectacle. Presque aussi long que la pièce, il semble la couver et lui insuffler sa première substance.

« Aujourd’hui, le Théâtre aux règles posées par des hommes amusants […] tombe de lui-même dans ses propres ruines, et nous n’aurons malheureusement pas grands efforts à déployer pour achever son paisible écroulement dans l’ignominie et l’oubli. On y assiste, on rit, mais on le méprise. On dit de ce qu’il enfante : « C’est un Succès » - Le mot GLOIRE ne se prononce plus. »

Avec sa Révolte, Villiers de l’Isle Adam n’obtint si l’un, ni l’autre, et ce n’est pas aujourd’hui que changera cette situation. Son réalisme extralucide est devenu banal ; son romantisme égoïste s’appelle maintenant individualisme. Avec ses phrases taillées à la serpe, Villiers de l’Isle Adam nous renvoie le reflet d’une tendance contemporaine qui ne surprend plus. Quoi qu’aient pu dire ses détracteurs, sa Révolte est passée dans les mœurs.

Lien : http://colimasson.over-blog...

Pourquoi appelons-nous les images et les sensations que nous voyons et ressentons lorsque nous sommes éveillés « réalité » ? Pourquoi diable ce que nous voyons et ressentons quand nous dormons les appelons-nous "rêves" ? Est-ce uniquement une question de temps ? Nous nageons le plus souvent au hasard dans une mer de distorsions, de pièces manquantes et d'approximations ; nous nous confions surtout à nos "actes de foi" personnels, envers quelque chose ou quelqu'un qui a été, est ou sera peut-être. Bref, "réalité" et "rêve" pourraient être deux méli-mélo identiques perçus différemment. Rien de plus et rien de moins. Auguste de Villiers de L'Isle-Adam, issu d'une famille de noble lignée, créateur d'une vie errante et irrégulière, ce grand auteur oublié était doté d'un style des plus somptueux et velouté et d'une imagination hyperbolique marquée d'une sombre ironie. Comme Baudelaire, il avait la capacité de lever le voile du quotidien pour trouver des connexions secrètes avec d'autres mondes, comme Poe, la morosité des paysages et des situations, comme Corbière, le sarcasme iconoclaste envers les "idoles" de son temps... Les contes cruels (1883) c'est 28 nouvelles, qui nous font passer de vaudevilles hilarants où Villiers se moque de la foi naïve en la science et de la société de l'époque à de véritables récits d'épouvante se déroulant dans un Paris aux traits gothiques ; des signaux teintés de douce mélancolie aux attaques méprisantes contre l'étroitesse d'esprit bourgeoise.

Qu'est-ce qui est traité cruellement ? Précisément la réalité : l'ordre préétabli est déchiré, les canons littéraires sont littéralement bouleversés, la vie semble s'arrêter à certains moments privilégiés où les gens, les choses, les événements acquièrent une symbologie éternelle et paradigmatique. Récurrents sont les mots désuets et exotiques qui semblent ciseler les histoires dans de précieux meubles anciens en bois et ce n'est pas un hasard si, un an plus tard, le très raffiné Des Esseintes (protagoniste de " A Rebours " de Joris-Karl Huysmans) désigne Villiers de L'Isle-Adam comme son auteur préféré. Il a poursuivi son chemin et j'aime à me souvenir de lui comme d'un précurseur et d'un visionnaire, ou d'un magicien qui à chaque instant entremêlait et fusionnait ce que nous appelons réalité et ce que nous appelons rêve.

Lien : http://holophernes.over-blog..

Qu'est-ce qui est traité cruellement ? Précisément la réalité : l'ordre préétabli est déchiré, les canons littéraires sont littéralement bouleversés, la vie semble s'arrêter à certains moments privilégiés où les gens, les choses, les événements acquièrent une symbologie éternelle et paradigmatique. Récurrents sont les mots désuets et exotiques qui semblent ciseler les histoires dans de précieux meubles anciens en bois et ce n'est pas un hasard si, un an plus tard, le très raffiné Des Esseintes (protagoniste de " A Rebours " de Joris-Karl Huysmans) désigne Villiers de L'Isle-Adam comme son auteur préféré. Il a poursuivi son chemin et j'aime à me souvenir de lui comme d'un précurseur et d'un visionnaire, ou d'un magicien qui à chaque instant entremêlait et fusionnait ce que nous appelons réalité et ce que nous appelons rêve.

Lien : http://holophernes.over-blog..

Contes fantastiques, ésotériques, marqués par la mort, le tragique, la transcendance. Une atmosphère sombre, cruelle, un vocabulaire précis, varié (munissez-vous d'un dictionnaire), des objets en nombre, des bâtiments sombres pour planter le décor baroque, historique, fantastique, merveilleux.

Nous y retrouvons la méfiance de l'auteur pour la foule, la démocratie, le suffrage universel ( la foule, le peuple est bête, versatile, le bourgeois conformiste, matérialiste). Se réfugier dans le rêve, le spirituel, le monde des Idées permet une ouverture, une alternative au réel décevant et minable.