Jacques TardiMoi René Tardi, prisonnier de guer... tome 2 sur 4

/5 163 notes

/5 163 notes

Résumé :

Deuxième étape pour le plus récent des grands projets de Tardi : l'adaptation des carnets de guerre de son père, en pleine Seconde Guerre mondiale.

Fin 2012, Tardi entreprenait avec "Moi René Tardi prisonnier de guerre au stalag II B" la publication de l'un de ses projets les plus personnels, mûri de longue date : l'adaptation en bande dessinée des carnets de guerre de son père, où celui-ci tenait la chronique minutieuse de ses années de captivité dan... >Voir plus

Fin 2012, Tardi entreprenait avec "Moi René Tardi prisonnier de guerre au stalag II B" la publication de l'un de ses projets les plus personnels, mûri de longue date : l'adaptation en bande dessinée des carnets de guerre de son père, où celui-ci tenait la chronique minutieuse de ses années de captivité dan... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après Moi René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag II B, tome 2 : Mon retour en FranceVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (32)

Voir plus

Ajouter une critique

Ce tome fait suite à Moi René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag II B, tome 1 (2012) qu'il n'est pas indispensable d'avoir lu avant, même si celui-ci constitue la suite de la biographie. Ce tome est le deuxième d'une série de 3 dans laquelle l'auteur met en bande dessinée les souvenirs de son père René Tardi. Il s'agit d'une bande dessinée en couleurs, dont la première édition date de 2014. Elle a été réalisée par Jacques Tardi pour le scénario et les dessins, les couleurs ayant été réalisées par Jean-Luc Ruault. le tome commence par une préface de 5 pages rédigée par J. Tardi, détaillant le processus de reconstitution du trajet de retour de son père à partir de ses carnets, illustré par des photographies d'époque, d'une postface de Dominique Grange évoquant le parcours de son propre père, et d'un article d'une page sur le mystérieux pélican en bois, et il se termine par une carte sur 2 pages permettant de visualiser l'itinéraire de R. Tardi à travers l'Allemagne pendant ces 4 mois de marche forcée.

Le 29 janvier 1945, l'ordre est donné aux soldats évacuer le Stalag II-B, situé à deux kilomètres à l'Est du village d'Hammerstein en Poméranie. Les soldats font marcher les prisonniers pour s'éloigner de l'Armée Rouge qui progresse, dans le vent, la neige et la nuit, le tout par -30°. Malgré les coups de crosses et de gummis, les prisonniers fatigués et affamés n'avancent pas plus vite, d'autant qu'ils doivent porter l'équipement des soldats allemands. La marche est pénible et éprouvante. La colonne de prisonniers rattrape une charrette de la Wehrmacht, conduite par un civil, car les civils fuient aussi, terrifiés par la réputation des russes : pilleurs, violeurs, brutes sanguinaires et massacreurs. René Tardi et ses compagnons négocient d'attacher leur petit traîneau où ils ont entassé leurs affaires, à la charrette contre un paquet de Lucky Strike. Quelques centaines de mètres plus loin, la charrette verse dans le fossé, et ils reprennent leur traîneau, laissant le civil se débrouiller tout seul.

Après avoir marché toute la nuit, la colonne fait une courte halte à l'abri du mur d'une usine, avant de repartir. Les prisonniers de guerre souffrent du froid car ils portent les mêmes vêtements que ceux qu'ils avaient quand ils ont été faits prisonniers, René Tardi ayant accumulé plusieurs couches pour mieux résister au froid. À 17h00, la nuit tombe. René, Roger et quelques autres décident de se laisser distancer. Une fois en queue de peloton, ils quittent la colonne, et s'enfoncent dans les bois, toujours avec le petit traineau surchargé. La forêt est lugubre, et le sous-bois est marécageux. Parfois la glace cède et ils s'enfoncent jusqu'aux genoux dans l'eau glacée. À cinq heures du matin, ils atteignent une ferme et établissent le contact avec des travailleurs forcés polonais qui travaillent dans cette exploitation agricole. Ils arrivent à troquer un canard et un poulet contre quelques paquets de clopes. Dans la journée suivante, ils voient passer des traîneaux russes propulsés par des hélices : des soldats russes faisant des raids d'intimidation, ce qui indique que le front se rapproche. Les fuyards comprennent qu'ils doivent s'éloigner au plus vite de la zone de combats, qu'il leur faut déguerpir. Après 22 kilomètres de marche, ils parviennent à Raddatz, un patelin, où ils tombent sur un grand nombre de prisonniers de guerre au repos. Ils s'y intègrent et trouvent de la place dans une grange ouverte à tous les vents et surpeuplées.

Le premier tome était éprouvant : pas du fait d'une narration visuelle trop explicite, ou de commentaires trop chargés de souffrances du narrateur, mais par l'accumulation d'horreurs, à la fois inhumaines et systématiquement remises en contexte avec une prise de recul les rendant encore plus atroces. À la fin du premier tome, les prisonniers de guerre quittent le camp et la fin de la guerre est proche. Mais le chemin pour rejoindre la France s'avère encore très long, très éprouvant, et tout aussi inhumain. L'auteur a retracé ces quatre mois à partir des carnets de note de son père, indiquant chaque fois qu'il y a une imprécision ou une incohérence. Les soldats allemands font voyager leurs prisonniers à pied du 30 janvier 1945 au 05 mai 1945. René Tardi retrouve son foyer en France le 26 mai 1945. le groupe de prisonniers de guerre dont il fait partie chemine en territoire allemand, avec le front russe qui se rapproche par l'Est. Ils sont trop faibles pour avoir un espoir de tuer leurs geôliers, sans se faire tous abattre par leurs armes à feu. La fuite (quitter la colonne de prisonniers) est possible mais ils deviennent alors des ennemis désarmés et affaiblis en territoire allemands, susceptibles d'être abattus sans sommation. Comme dans le premier tome, l'auteur évoque toutes les maltraitances endurées par son père : malnutrition, froid, absence de soins médicaux, rage de dents, poux et autres parasites, coups de crosse, etc. Comme dans le premier tome, son père l'exprime avec une forme de détachement, presque d'ironie en tout cas un recul détaché de la souffrance. Pour autant l'accumulation produit toujours son effet sur le lecteur.

L'auteur a repris exactement le même mode narratif : chaque page se compose de 3 cases de la largeur de la page, de même dimension, avec une mise en couleurs à base de gris, avec une légère touche de marron, donnant la sensation d'un quotidien très gris, morose et pesant, sans grand changement d'un jour sur l'autre. Cette dernière caractéristique reflète non pas les lieux puisque la colonne de prisonniers de guerre se déplace, mais l'état d'esprit résigné, et la souffrance qui ne les quitte pas. Chaque case comprend un phylactère (le plus souvent rattaché à René), assez copieux commentant la scène ou donnant des informations sur l'avancée de l'armée russe, les nouvelles défaites des allemands, ou des éléments de contexte sur les Lebensborn, les Einsatzgruppen, le pilonnage de Dresde, etc. Comme dans le premier tome, le lecteur se rend compte qu'il consacre la plus grosse partie de son attention à la lecture de ces phylactères, très denses en informations. Ces textes composent une reconstitution historique très riche, et très documentée. En fonction du lieu où leur marche les emmène, le père ou le fils vont décrire ou expliquer ce que sont les Lebensborn (des foyers et des crèches, mais aussi des lieux de rencontre plus ou moins furtive où des femmes considérées comme aryennes pouvaient concevoir des enfants avec des SS inconnus) ou les exterminations perpétrées par les Einsatzgruppen (élimination en masse des cadres polonais, des handicapés, des Juifs et des Tziganes) et leur problématique pour gagner de la place dans les fosses communes. L'effet cumulatif de ces horreurs est également assommant et horrifique : une litanie de barbaries inhumaines sans limite, infligées de manière méthodique. Ces textes ne sont pas pesants du fait de l'ironie sous-jacente de René Tardi dirigée contre tous les militaires et dirigeants de tout poil, mais glaçants quand il fait une allusion en passant au négationnisme, alors que la colonne a marché devant le camp de concentration de Bergen-Belsen.

La complémentarité entre textes et dessins fonctionne comme dans le premier tome. le lecteur peut éprouver l'impression de ne finalement prêter attention qu'aux textes, jetant à peine un coup d'oeil à ces dessins ternes et ces silhouettes aux contours rapidement tracés. Mais à chaque fois qu'il change de page, il ressent l'effet des cases : il sait où se trouve René Tardi. Il a eu un aperçu de la réalité de ce qu'il vit et endure à ce moment-là de la marche forcée, ou des conditions de détention lors des haltes. Il ne s'agit pas d'un détail supplémentaire, mais d'une réalité qui est rappelée à chaque case, qui est incarnée. Impossible d'ignorer les cadavres de prisonniers de guerre au bord du chemin, ou l'exécution sommaire de prisonniers de camp de concentration emmenés en colonne sur la route, ou les pendus, etc. Si l'envie lui en prend, le lecteur se rend également compte que ces dessins à l'apparence fruste recèlent un niveau de détails étonnant. L'artiste représente les bâtiments avec un savoir-faire extraordinaire, qu'il s'agisse d'une grange, ou des façades dans une rue. La reconstitution historique est tout aussi soignée qu'il s'agisse des uniformes ou des armes, des véhicules militaires. Tout participe à rendre concret les faits historiques, ainsi que les lieux traversés par la colonne de prisonniers de guerre.

Le média de la bande dessinée est particulièrement adapté pour raconter des histoires et le lecteur éprouve une certaine impatience de voir René Tardi retrouver sa famille, après les épreuves inimaginables subies pendant sa détention au stalag II-B. La fin de la guerre approche. Tout va rentrer dans l'ordre. En consacrant un tome complet (124 pages de bande dessinée) au retour, Jacques Tardi montre qu'il ne s'agit pas d'une histoire, mais d'une biographie. La vie de son père a ceci de particulier qu'il n'a pas fait partie de prisonniers libérés : la sortie du camp s'est faite sous la contrainte des soldats allemands. Les prisonniers continuent de mourir sous les coups, les privations, l'absence de soin, les exécutions sommaires, dans un pays ravagé par la guerre, avec l'espoir en voyant les avions britanniques passer au-dessus, mais aussi la crainte d'être bombardés. La densité et la précision de la reconstitution historique font oeuvre de témoignage, à la fois pour René Tardi, à la fois pour l'inhumanité de la guerre pour les prisonniers, pour les civils, et même (mais par ricochet) pour les soldats.

Le 29 janvier 1945, l'ordre est donné aux soldats évacuer le Stalag II-B, situé à deux kilomètres à l'Est du village d'Hammerstein en Poméranie. Les soldats font marcher les prisonniers pour s'éloigner de l'Armée Rouge qui progresse, dans le vent, la neige et la nuit, le tout par -30°. Malgré les coups de crosses et de gummis, les prisonniers fatigués et affamés n'avancent pas plus vite, d'autant qu'ils doivent porter l'équipement des soldats allemands. La marche est pénible et éprouvante. La colonne de prisonniers rattrape une charrette de la Wehrmacht, conduite par un civil, car les civils fuient aussi, terrifiés par la réputation des russes : pilleurs, violeurs, brutes sanguinaires et massacreurs. René Tardi et ses compagnons négocient d'attacher leur petit traîneau où ils ont entassé leurs affaires, à la charrette contre un paquet de Lucky Strike. Quelques centaines de mètres plus loin, la charrette verse dans le fossé, et ils reprennent leur traîneau, laissant le civil se débrouiller tout seul.

Après avoir marché toute la nuit, la colonne fait une courte halte à l'abri du mur d'une usine, avant de repartir. Les prisonniers de guerre souffrent du froid car ils portent les mêmes vêtements que ceux qu'ils avaient quand ils ont été faits prisonniers, René Tardi ayant accumulé plusieurs couches pour mieux résister au froid. À 17h00, la nuit tombe. René, Roger et quelques autres décident de se laisser distancer. Une fois en queue de peloton, ils quittent la colonne, et s'enfoncent dans les bois, toujours avec le petit traineau surchargé. La forêt est lugubre, et le sous-bois est marécageux. Parfois la glace cède et ils s'enfoncent jusqu'aux genoux dans l'eau glacée. À cinq heures du matin, ils atteignent une ferme et établissent le contact avec des travailleurs forcés polonais qui travaillent dans cette exploitation agricole. Ils arrivent à troquer un canard et un poulet contre quelques paquets de clopes. Dans la journée suivante, ils voient passer des traîneaux russes propulsés par des hélices : des soldats russes faisant des raids d'intimidation, ce qui indique que le front se rapproche. Les fuyards comprennent qu'ils doivent s'éloigner au plus vite de la zone de combats, qu'il leur faut déguerpir. Après 22 kilomètres de marche, ils parviennent à Raddatz, un patelin, où ils tombent sur un grand nombre de prisonniers de guerre au repos. Ils s'y intègrent et trouvent de la place dans une grange ouverte à tous les vents et surpeuplées.

Le premier tome était éprouvant : pas du fait d'une narration visuelle trop explicite, ou de commentaires trop chargés de souffrances du narrateur, mais par l'accumulation d'horreurs, à la fois inhumaines et systématiquement remises en contexte avec une prise de recul les rendant encore plus atroces. À la fin du premier tome, les prisonniers de guerre quittent le camp et la fin de la guerre est proche. Mais le chemin pour rejoindre la France s'avère encore très long, très éprouvant, et tout aussi inhumain. L'auteur a retracé ces quatre mois à partir des carnets de note de son père, indiquant chaque fois qu'il y a une imprécision ou une incohérence. Les soldats allemands font voyager leurs prisonniers à pied du 30 janvier 1945 au 05 mai 1945. René Tardi retrouve son foyer en France le 26 mai 1945. le groupe de prisonniers de guerre dont il fait partie chemine en territoire allemand, avec le front russe qui se rapproche par l'Est. Ils sont trop faibles pour avoir un espoir de tuer leurs geôliers, sans se faire tous abattre par leurs armes à feu. La fuite (quitter la colonne de prisonniers) est possible mais ils deviennent alors des ennemis désarmés et affaiblis en territoire allemands, susceptibles d'être abattus sans sommation. Comme dans le premier tome, l'auteur évoque toutes les maltraitances endurées par son père : malnutrition, froid, absence de soins médicaux, rage de dents, poux et autres parasites, coups de crosse, etc. Comme dans le premier tome, son père l'exprime avec une forme de détachement, presque d'ironie en tout cas un recul détaché de la souffrance. Pour autant l'accumulation produit toujours son effet sur le lecteur.

L'auteur a repris exactement le même mode narratif : chaque page se compose de 3 cases de la largeur de la page, de même dimension, avec une mise en couleurs à base de gris, avec une légère touche de marron, donnant la sensation d'un quotidien très gris, morose et pesant, sans grand changement d'un jour sur l'autre. Cette dernière caractéristique reflète non pas les lieux puisque la colonne de prisonniers de guerre se déplace, mais l'état d'esprit résigné, et la souffrance qui ne les quitte pas. Chaque case comprend un phylactère (le plus souvent rattaché à René), assez copieux commentant la scène ou donnant des informations sur l'avancée de l'armée russe, les nouvelles défaites des allemands, ou des éléments de contexte sur les Lebensborn, les Einsatzgruppen, le pilonnage de Dresde, etc. Comme dans le premier tome, le lecteur se rend compte qu'il consacre la plus grosse partie de son attention à la lecture de ces phylactères, très denses en informations. Ces textes composent une reconstitution historique très riche, et très documentée. En fonction du lieu où leur marche les emmène, le père ou le fils vont décrire ou expliquer ce que sont les Lebensborn (des foyers et des crèches, mais aussi des lieux de rencontre plus ou moins furtive où des femmes considérées comme aryennes pouvaient concevoir des enfants avec des SS inconnus) ou les exterminations perpétrées par les Einsatzgruppen (élimination en masse des cadres polonais, des handicapés, des Juifs et des Tziganes) et leur problématique pour gagner de la place dans les fosses communes. L'effet cumulatif de ces horreurs est également assommant et horrifique : une litanie de barbaries inhumaines sans limite, infligées de manière méthodique. Ces textes ne sont pas pesants du fait de l'ironie sous-jacente de René Tardi dirigée contre tous les militaires et dirigeants de tout poil, mais glaçants quand il fait une allusion en passant au négationnisme, alors que la colonne a marché devant le camp de concentration de Bergen-Belsen.

La complémentarité entre textes et dessins fonctionne comme dans le premier tome. le lecteur peut éprouver l'impression de ne finalement prêter attention qu'aux textes, jetant à peine un coup d'oeil à ces dessins ternes et ces silhouettes aux contours rapidement tracés. Mais à chaque fois qu'il change de page, il ressent l'effet des cases : il sait où se trouve René Tardi. Il a eu un aperçu de la réalité de ce qu'il vit et endure à ce moment-là de la marche forcée, ou des conditions de détention lors des haltes. Il ne s'agit pas d'un détail supplémentaire, mais d'une réalité qui est rappelée à chaque case, qui est incarnée. Impossible d'ignorer les cadavres de prisonniers de guerre au bord du chemin, ou l'exécution sommaire de prisonniers de camp de concentration emmenés en colonne sur la route, ou les pendus, etc. Si l'envie lui en prend, le lecteur se rend également compte que ces dessins à l'apparence fruste recèlent un niveau de détails étonnant. L'artiste représente les bâtiments avec un savoir-faire extraordinaire, qu'il s'agisse d'une grange, ou des façades dans une rue. La reconstitution historique est tout aussi soignée qu'il s'agisse des uniformes ou des armes, des véhicules militaires. Tout participe à rendre concret les faits historiques, ainsi que les lieux traversés par la colonne de prisonniers de guerre.

Le média de la bande dessinée est particulièrement adapté pour raconter des histoires et le lecteur éprouve une certaine impatience de voir René Tardi retrouver sa famille, après les épreuves inimaginables subies pendant sa détention au stalag II-B. La fin de la guerre approche. Tout va rentrer dans l'ordre. En consacrant un tome complet (124 pages de bande dessinée) au retour, Jacques Tardi montre qu'il ne s'agit pas d'une histoire, mais d'une biographie. La vie de son père a ceci de particulier qu'il n'a pas fait partie de prisonniers libérés : la sortie du camp s'est faite sous la contrainte des soldats allemands. Les prisonniers continuent de mourir sous les coups, les privations, l'absence de soin, les exécutions sommaires, dans un pays ravagé par la guerre, avec l'espoir en voyant les avions britanniques passer au-dessus, mais aussi la crainte d'être bombardés. La densité et la précision de la reconstitution historique font oeuvre de témoignage, à la fois pour René Tardi, à la fois pour l'inhumanité de la guerre pour les prisonniers, pour les civils, et même (mais par ricochet) pour les soldats.

Il y a des choses qu’on aimerait ne pas avoir à écrire, telles que : « je suis déçue par ce second volume », « j’ai eu du mal à en venir à bout»...

Arrêtons-là ! Vous aurez compris que je n’ai pas retrouvé ici toutes les qualités du premier volet. J’en suis réellement navrée ! Tant je suis admirative de Jacques Tardi !

Ce second tome est long, aussi long que la marche des prisonniers de guerre vers la France. Le sujet est toujours aussi noble et s’articule à nouveau sur le même principe : Tardi fils accompagnant sur les routes du retour son père. Ils traversent des villes dévastées ou qui le seront bientôt et assistent impuissant pour l’un, indifférent pour l’autre, à la débâcle et aux actes de violence et de vengeance. Au fur et à mesure, Tardi fils égraine, tout au long des chemins, un discours historique sur le devenir des villes, des gens croisés ou impliqués dans cette seconde guerre mondiale. L’idée est louable, mais ce discours prend toute la place et l’équilibre qui fonctionnait au tome 1, n’est plus présent dans ce second tome.

Le discours mange toutes les cases et le dessin de Tardi passe en second plan, ce qui est dommage et dommageable.

Voilà ! Je n’en dirais pas plus. Tant l’écrire est pour moi une nouvelle déception.

Ceci dit, je lirai le tome 3 en faisant table rase de cette impression. Je ne doute pas que Tardi aura su tenir compte des retours de lecture et saura reprendre les rênes de ce roman graphique-œuvre hommage à ce père amoché autant par la violence de la guerre que par le mépris et l’indifférence des hommes.

Arrêtons-là ! Vous aurez compris que je n’ai pas retrouvé ici toutes les qualités du premier volet. J’en suis réellement navrée ! Tant je suis admirative de Jacques Tardi !

Ce second tome est long, aussi long que la marche des prisonniers de guerre vers la France. Le sujet est toujours aussi noble et s’articule à nouveau sur le même principe : Tardi fils accompagnant sur les routes du retour son père. Ils traversent des villes dévastées ou qui le seront bientôt et assistent impuissant pour l’un, indifférent pour l’autre, à la débâcle et aux actes de violence et de vengeance. Au fur et à mesure, Tardi fils égraine, tout au long des chemins, un discours historique sur le devenir des villes, des gens croisés ou impliqués dans cette seconde guerre mondiale. L’idée est louable, mais ce discours prend toute la place et l’équilibre qui fonctionnait au tome 1, n’est plus présent dans ce second tome.

Le discours mange toutes les cases et le dessin de Tardi passe en second plan, ce qui est dommage et dommageable.

Voilà ! Je n’en dirais pas plus. Tant l’écrire est pour moi une nouvelle déception.

Ceci dit, je lirai le tome 3 en faisant table rase de cette impression. Je ne doute pas que Tardi aura su tenir compte des retours de lecture et saura reprendre les rênes de ce roman graphique-œuvre hommage à ce père amoché autant par la violence de la guerre que par le mépris et l’indifférence des hommes.

C'est le deuxième volume du récit du père de Jacques Tardi pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il était prisonnier de guerre au Stalag IIB. Après le récit de la guerre perdue, et son séjour dans ce camp, on découvre dans ce tome l'époque de l'avancée des alliés, et le déplacement de ces prisonniers à travers l'Allemagne, une longue et terrible errance. le graphisme est en noir et blanc, avec un trait épais, des aplats de gris, avec souvent trois images panoramiques seulement par page, ces images toutes en longueur illustre bien cette foule errante, le temps qui s'étire, cette marche va durer quatre mois. le texte est très présent, comme un long monologue, avec parfois l'intervention de Jacques, comme si l'histoire était racontée par le père à son fils, mais ce sont les images d'époque qui l'illustrent, Ce discours a posteriori explique sans doute le cynisme de René. Une bonne partie du récit est une suite d'anecdotes, mais ce long cheminement devient lourd et pénible, ce style de narration parvient à nous immerger. Et quand l'histoire s'accélère, la couleur apparaît alors pour changer l'intensité du récit.

Je trouve cette bande dessinée très bien faite, c'était pour moi comme une lecture nécessaire, mon grand-père n'a jamais voulu nous parler de ce qu'il a vécu là-bas, avec cette bande dessinée de Jacques Tardi, je parviens à l'imaginer un peu. Je trouve les récits de Jacques Tardi sur les guerres vraiment très bien faits, même si le point de vue anti-militariste est à considérer avec le recul. Il nous propose une vision de la base, la stratégie militaire, les avancées n'apparaissent que comme des rumeurs, la réalité est plus prosaïque, avoir froid, avoir faim, avoir mal aux pieds, aux dents, avoir peur… La guerre comme elle est réellement, c'est sans doute le plus important.

Je trouve cette bande dessinée très bien faite, c'était pour moi comme une lecture nécessaire, mon grand-père n'a jamais voulu nous parler de ce qu'il a vécu là-bas, avec cette bande dessinée de Jacques Tardi, je parviens à l'imaginer un peu. Je trouve les récits de Jacques Tardi sur les guerres vraiment très bien faits, même si le point de vue anti-militariste est à considérer avec le recul. Il nous propose une vision de la base, la stratégie militaire, les avancées n'apparaissent que comme des rumeurs, la réalité est plus prosaïque, avoir froid, avoir faim, avoir mal aux pieds, aux dents, avoir peur… La guerre comme elle est réellement, c'est sans doute le plus important.

Jacques Tardi reprend la forme du dialogue avec son père pour retracer cette marche qui ne ressemble en rien à une libération ni à une victoire. Les conditions de vie sont éprouvantes et il s'agit encore d'obéir à des supérieurs qui n'ont pas plus de maîtrise ni d'ingéniosité que n'importe qui d'autre. Ce dialogue sera également l'occasion de revenir sur le Lebensborn (des couveuses aryennes), les Einsatzgruppen (de troupes qui ratissaient les ghettos et programmaient le suicide forcé des juifs) ou les corps francs (des anciens combattants qui avaient été proches de Hitler à ses débuts). On essaiera de comprendre avec les prisonniers ce que sont devenus Hitler et Eva, Goebbels, Magda et leurs six enfants, Göring, Himmler et Bormann, en même temps que se fera la traversée des villes bombardées de Lüneburg et de Rheine.

La libération devrait rendre les prisonniers heureux, ce serait tellement simple. Jacques Tardi veut rendre justice aux souffrances rapportées par son père et vécues par un grand nombre. Les dessins ont gris, ternes et monotones, sauf rares éclats de violence. L'arrivée à Lille, après quatre mois de marche forcenée dans des conditions parfois épouvantables, échappe bien sûr à la description.

En écho à la banalité du mal d'Hannah Arendt, Jacques Tardi interroge souvent son père, à l'occasion, par exemple, de l'assassinat de cinq des garde-chiourmes les plus salauds commis par lui-même et les autres prisonniers : « Vous vous conduisez comme eux ! Papa, qu'est-ce que tu en penses ? … Tu ne réponds pas ? ». Si, pour cette fois, l'ancien prisonnier ne répond pas, il n'hésite cependant pas à reconnaître, dans d'autres passages que : « Plus d'une fois, vers la fin, nous avons été salauds avec des civils ! ». Jacques Tardi tendrait alors à expliquer ces dérives violentes des anciens prisonniers avec cette même empathie et ce même besoin de connaissance qui faisait écrire à Alain : « L'impatience d'un homme et son humeur viennent quelquefois de ce qu'il est resté trop longtemps debout ; ne raisonnez point contre son humeur, mais offrez-lui un siège ».

L'incompréhension n'est toutefois pas entièrement résolue. Après avoir effectué lui-même le trajet d'Hammerstein à Lille, Jacques Tardi sera prêt à aborder la conclusion dans son troisième volume.

La libération devrait rendre les prisonniers heureux, ce serait tellement simple. Jacques Tardi veut rendre justice aux souffrances rapportées par son père et vécues par un grand nombre. Les dessins ont gris, ternes et monotones, sauf rares éclats de violence. L'arrivée à Lille, après quatre mois de marche forcenée dans des conditions parfois épouvantables, échappe bien sûr à la description.

En écho à la banalité du mal d'Hannah Arendt, Jacques Tardi interroge souvent son père, à l'occasion, par exemple, de l'assassinat de cinq des garde-chiourmes les plus salauds commis par lui-même et les autres prisonniers : « Vous vous conduisez comme eux ! Papa, qu'est-ce que tu en penses ? … Tu ne réponds pas ? ». Si, pour cette fois, l'ancien prisonnier ne répond pas, il n'hésite cependant pas à reconnaître, dans d'autres passages que : « Plus d'une fois, vers la fin, nous avons été salauds avec des civils ! ». Jacques Tardi tendrait alors à expliquer ces dérives violentes des anciens prisonniers avec cette même empathie et ce même besoin de connaissance qui faisait écrire à Alain : « L'impatience d'un homme et son humeur viennent quelquefois de ce qu'il est resté trop longtemps debout ; ne raisonnez point contre son humeur, mais offrez-lui un siège ».

L'incompréhension n'est toutefois pas entièrement résolue. Après avoir effectué lui-même le trajet d'Hammerstein à Lille, Jacques Tardi sera prêt à aborder la conclusion dans son troisième volume.

Deuxième volet du journal de guerre – c'est à dire essentiellement de la captivité en Poméranie – du père de Jacques Tardi. le retour des prisonniers de guerre dans leurs foyers se mue en épopée tragique : cinq mois d'errance à travers l'Allemagne sous les bombes alliées et la férule des gardiens de plus en plus nerveux et cruels, malgré la certitude de la débâcle imminente et la progression de l'Armée Rouge effrayante.

Je rends grâce à Tardi de me permettre de situer enfin sur la carte la position du Stalag IIB, celui-là même où mon père, Jean Mens, fut lui aussi, emprisonné avec ses camarades jusqu'à la date de son évasion réussie en février 1942.

Comme dans le premier épisode, René Tardi dialogue avec son fils à venir, ce jeune ado particulièrement mâture qui connaît, lui, les détails de la guerre en cours et les lui livre peu à peu : l'isolement et le manque d'information des prisonniers est aussi une des constantes de cette période et de leur souffrance. A partir de février 1945, les captifs sont poussés en troupeau vers l'ouest à coup de crosses sans presque rien à manger, parqués dans leur vermine, kilomètre après kilomètre dans des hangars ouverts aux vents d'hiver, leur pieds les faisant souffrir, affaiblis, démoralisés. Et en plus, torture atroce, ils tournent en rond pour finir par se libérer "par eux-mêmes" de leurs geôliers sans savoir comment rentrer. C'est alors la débâcle qui change de camp : les villes allemandes sont systématiquement bombardées, on rencontre les colonnes de déportés évacués des camps de concentration dans des marches de la mort inimaginables.

A partir du 5 mai, c'est la grande peur face à Yvan, l'armée russe, qui rend la monnaie de sa pièce à l'Allemagne qui lui a fait subir les horreurs des Einsatzgruppen. C'est moche, la guerre. Certains choisissent le suicide pour échapper aux viols et aux exactions. La revanche des prisonniers laissés sans contrôle est parfois aussi cruelle que celle des précédents oppresseurs : pendaisons sommaires, mitraillage de maisons civiles ou de colonnes de boches capturés …

René Tardi finira tant bien que mal par retrouver son épouse Zette et mettre en route le petit Jacques qui a retranscrit ses carnets de voyage. Et moi, je revois ces paysages où je me suis rendue cet été au bord de la Baltique – à Usedom, à Peenemünde, Anklam, par où passa aussi mon père, dans cet hiver 42 et probablement aussi dans la boue et la neige, mais avec seulement un camarade d'évasion … et une boussole.

A la lecture de ce deuxième tome – car j'imagine qu'il y en aura un troisième – je mesure combien mon père a eu le nez creux de fausser compagnie, lui aussi à pied et prenant sans cesse garde d'être découvert sur les routes allemandes encore euphoriques, à ses camarades de captivité.

Je rends grâce à Tardi de me permettre de situer enfin sur la carte la position du Stalag IIB, celui-là même où mon père, Jean Mens, fut lui aussi, emprisonné avec ses camarades jusqu'à la date de son évasion réussie en février 1942.

Comme dans le premier épisode, René Tardi dialogue avec son fils à venir, ce jeune ado particulièrement mâture qui connaît, lui, les détails de la guerre en cours et les lui livre peu à peu : l'isolement et le manque d'information des prisonniers est aussi une des constantes de cette période et de leur souffrance. A partir de février 1945, les captifs sont poussés en troupeau vers l'ouest à coup de crosses sans presque rien à manger, parqués dans leur vermine, kilomètre après kilomètre dans des hangars ouverts aux vents d'hiver, leur pieds les faisant souffrir, affaiblis, démoralisés. Et en plus, torture atroce, ils tournent en rond pour finir par se libérer "par eux-mêmes" de leurs geôliers sans savoir comment rentrer. C'est alors la débâcle qui change de camp : les villes allemandes sont systématiquement bombardées, on rencontre les colonnes de déportés évacués des camps de concentration dans des marches de la mort inimaginables.

A partir du 5 mai, c'est la grande peur face à Yvan, l'armée russe, qui rend la monnaie de sa pièce à l'Allemagne qui lui a fait subir les horreurs des Einsatzgruppen. C'est moche, la guerre. Certains choisissent le suicide pour échapper aux viols et aux exactions. La revanche des prisonniers laissés sans contrôle est parfois aussi cruelle que celle des précédents oppresseurs : pendaisons sommaires, mitraillage de maisons civiles ou de colonnes de boches capturés …

René Tardi finira tant bien que mal par retrouver son épouse Zette et mettre en route le petit Jacques qui a retranscrit ses carnets de voyage. Et moi, je revois ces paysages où je me suis rendue cet été au bord de la Baltique – à Usedom, à Peenemünde, Anklam, par où passa aussi mon père, dans cet hiver 42 et probablement aussi dans la boue et la neige, mais avec seulement un camarade d'évasion … et une boussole.

A la lecture de ce deuxième tome – car j'imagine qu'il y en aura un troisième – je mesure combien mon père a eu le nez creux de fausser compagnie, lui aussi à pied et prenant sans cesse garde d'être découvert sur les routes allemandes encore euphoriques, à ses camarades de captivité.

critiques presse (4)

Un deuxième tome parfaitement écrit sur une démarche honorifique personnelle puissante qui n’est pas sans susciter affliction et colère, et qui a poussé son concepteur à marcher récemment sur les traces de son père. Un témoignage du grand Tardi à ne manquer sous aucun prétexte !

Lire la critique sur le site : Sceneario

En partant d'une anecdote familiale, l'auteur a transformé son propos en une fable quasi universelle : malgré le froid, la faim et la colère, il faut survivre si on veut revoir les siens.

Lire la critique sur le site : BDGest

Voici une belle leçon d'histoire, avec la touche d'impertinence de son auteur, qui tour à tour fera sourire le lecteur mais le plongera aussi dans un abime de perplexité sur un chemin de croix dont beaucoup ne verront pas le bout !

Lire la critique sur le site : Auracan

Il y a une volonté comme pédagogique qui s’attache à raconter un état d’esprit, ces prisonniers pour qui l’évasion n’a guère de sens et qui se conduisent souvent comme des voyous à l’égard de civils allemands. Chaque page est composée de trois dessins qui en occupent chacun toute la largeur, le noir et blanc est la règle qui souffre quelques exceptions.

Lire la critique sur le site : Liberation

Citations et extraits (21)

Voir plus

Ajouter une citation

[Véhicules hors d'usage] Opel, Volkswagen, Mercedes, BMW. Ça nous faisait énormément plaisir de voir tout ce matériel réduit à néant. Nous ne pouvions, bien sûr, pas imaginer que les industriels qui avaient si efficacement oeuvré pour les nazis - utilisant, quelquefois dans des conditions effroyables, des esclaves prisonniers de guerre et autres - n'allaient pas être inquiétés par les vainqueurs. Loin de là ! Renfloués après-guerre par l'aide économique du plan Marshall, ils allaient se reconvertir et produire automobiles, motos, camions, réfrigérateurs, outils, machines à laver, et bien d'autres "merveilles technologiques" qui allaient faire la réputation de l'industrie allemande jusqu'à aujourd'hui !... Robustesse et fiabilité ! (p. 75)

Il y a eu des SS de tous les pays d'Europe : Wallons, Flamands, Hollandais, Norvégiens, danois, Finlandais, Suédois ... Beaucoup de Scandinaves de magnifiques jeunes gens blonds aux yeux bleus, mais aussi des Français, bien sur, et même des anglais ... J'en passe et des meilleurs. Inutile de les citer tous, l'ignominie n'a pas de frontières !

ça nous faisait énormément plaisir de voir tout ce matériel réduit à néant. Nous ne pouvons, bien sûr, pas imaginer que les industriels qui avaient si efficacement œuvré pour les nazis - utilisant, quelquefois dans des conditions effroyables - des esclaves P.G. et autres - n'allaient pas être inquiétés par les vainqueurs. Loin de là ! Renfloués après guerre par l'aide économique du plan Marshall, ils allaient se reconvertir et produire automobiles, motos, camions, réfrigérateurs, outils, machines à laver et bien d'autres "merveilles technologiques" qui allaient faire la réputation de l'industrie allemande jusqu'à aujourd'hui ! ... Robustesse et fiabilité !

Le 7 mars 1936, un samedi, Hitler était rentré en Rhénanie démilitarisée, se moquant bien de violer le Traité de Locarno. L’armée allemande de l’époque n’aurait rien pu faire contre l’armée française. Les Allemands eux-mêmes étaient conscients de leur faiblesse. Ils avaient même reçu l’ordre de reculer si nous étions intervenus. Mais nous n’avons pas réagi ! Nous avions l’occasion de provoquer la fin de Hitler et de l’Allemagne nazie, mais nous n’avons pas bougé.

Papa, dans trois semaines, sur cet emplacement au milieu des si ravissantes petites maisons à colombages, les corps de 200 victimes ramassés dans le camp de concentration de Wöbbelin, à 7km de Ludwiglust, seront inhumés ici, dans des tombes individuelles, sous les yeux de la population. Ce sont les soldats de la 82ème division aéroportée U.S. qui libèreront le camp de Wöbbelin le 2 mai. Ils y trouveront un millier de cadavres dans des fosses communes ou à même le sol et quelques survivants. Le 6 mai, les habitants de Ludwiglust et de ses environs seront contraints par les américains de visiter le camp - mesure éducative - pour constater l'ampleur des atrocités commises par les nazis. Certains diront ignorer l'existence de ces camps, alors que d'autres aidaient les SS à rattraper les fugitifs, comme à Celle.

Videos de Jacques Tardi (88)

Voir plusAjouter une vidéo

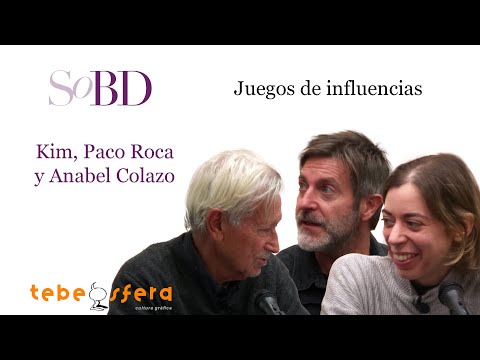

La brillantez que genera la obra de los grandes artistas los aísla en una genialidad aparentemente solitaria. Pero esto no es así. Todos ellos llegaron a su arte admirando, a veces copiando, la obra de sus predecesores antes de emprender su propio camino. Escuchar a los artistas hablar de sus predecesores, que han tenido un profundo impacto en ellos, es una buena manera de hacerse una idea de su cultura gráfica. Aquí proponemos descubrir una generación de artistas a través de los ojos de la siguiente. Tomando prestado el título de uno de los primeros libros de PLG, Anabel Colazo, Kim y Paco Roca nos hablarán cada uno de los autores que les iniciaron en el cómic, y que les han acompañado. Y nos mostrarán las imágenes.

Nos cruzaremos con Dan Barry (más que con Alex Raymond), Harold Foster, Frank Robbins, los ilustradores de Mad, Richard Corben, la pandilla de El Juves, Tardi, Peyo, Kasumi Yasuda, Vittorio Giardino, Ambros, Francisco Ibáñez, Albert Uderzo, Jack Kirby, Moebius, Bruce Tim, Jaime Hernández, Hayao Miyazaki, además de películas, series, novelas y videojuegos...

Los tres artistas pertenecen a generaciones diferentes, pero, por supuesto, tienen distintas fuentes de inspiración, lo que da lugar a una interesante confrontación. La conversación, iniciada durante las mesas redondas de SoBD 2023, está dirigida por Manuel Barrero.

Nos cruzaremos con Dan Barry (más que con Alex Raymond), Harold Foster, Frank Robbins, los ilustradores de Mad, Richard Corben, la pandilla de El Juves, Tardi, Peyo, Kasumi Yasuda, Vittorio Giardino, Ambros, Francisco Ibáñez, Albert Uderzo, Jack Kirby, Moebius, Bruce Tim, Jaime Hernández, Hayao Miyazaki, además de películas, series, novelas y videojuegos...

Los tres artistas pertenecen a generaciones diferentes, pero, por supuesto, tienen distintas fuentes de inspiración, lo que da lugar a una interesante confrontación. La conversación, iniciada durante las mesas redondas de SoBD 2023, está dirigida por Manuel Barrero.

+ Lire la suite

autres livres classés : prisonniers de guerreVoir plus

Les plus populaires : Bande dessinée

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Eternel retour

madameduberry

62 livres

Bd et Histoire

Noctenbule

200 livres

Autres livres de Jacques Tardi (100)

Voir plus

Quiz

Voir plus

QUIZZ RIGOLO SUR ADELE BLANC-SEC - TARDI

Qui vole un œuf de ptérodactyle ...

Adèle est bête comme ses pieds

Adèle et la bête

Adèle est la bête

Adèle et l'abbé

10 questions

54 lecteurs ont répondu

Thème :

Jacques TardiCréer un quiz sur ce livre54 lecteurs ont répondu