Critiques filtrées sur 5 étoiles

Toutes les composantes de la définition Larousse du mot « désarroi » (oui j'ai cherché…c'était pour être sûr…) caractérisent ce livre : il est un trouble, il est moral et il est profond.

J'ai découvert l'écrivain autrichien par Kundera c'est pour nous dire à quel point la littérature est arborescente et exponentielle. Comme Kundera, Musil profite d'une narration tout à fait construite – qui n'est pas qu'un faire-valoir – pour exposer ses réflexions.

Dans sa préface, le fabuleux traducteur qu'est Philippe Jaccottet (à qui l'on doit une traduction très fluide en vers de l'Odyssée d'Homère) retranscrit une lettre de l'auteur de « L'Homme Sans Qualité » expliquant la genèse de ce premier ouvrage, paru en 1906 (le plus connu de son vivant) : “Quand je repris moi-même, un an plus tard, ce thème, ce fut, littéralement, par ennui. J'avais vingt-deux ans, mais j'étais déjà ingénieur, et mon métier ne me donnait pas satisfaction […] je fuyais mon travail, je lisais des ouvrages philosophiques pendant mes heures de bureau et à la fin de l'après-midi, quand je ne me sentais plus capable de rien enregistrer, je m'ennuyais. C'est ainsi que je commençai à écrire.”

Le thème du pensionnat de garçons, novateur en littérature, mais rite d'initiation affreusement banal pour l'époque (si l'on en croit Stefan Zweig), sera repris tout au long du XXème siècle par Montherlant, Peyrefitte, ou encore Mishima. A cette différence près que l'oeuvre n'est pas de l'ordre du vécu, pour Musil c'est plutôt quelque chose dont il a été le témoin.

L'oeuvre de Musil, qui est dépourvue, à quelques fulgurances près, de tout lyrisme m'as conduit au constat a contrario que la poésie est une composante de bien des romans. C'est un roman de scientifique, sec et précis, mais cette écriture fait justement tout l'intérêt esthétique du livre, je vous ferai sentir, je l'espère, le ton de cet ouvrage à travers quelques citations choisies. Si vous n'avez pas pris froid par suite de cet enfoncement de porte ouverte alors poursuivons notre balade objective, dépouillée et chirurgicale aux confins de l'empire austro-hongrois de la belle époque.

Roman de l'âge ingrat sous tant de coutures il s'agit également d'un roman réaliste et psychologique d'une très impressionnante acuité. Il faut souligner que l'intrigue est parfaitement maîtrisée, la progression apporte intensité, suspense, retournements de situations. C'est une lecture stressante et dense qui met mal à l'aise tant elle couche scientifiquement sur le papier et suit sans concessions le flot ininterrompu des pensées et des tourments de Törless, dans ce monologue intérieur qui se joue en chacun de nous, que nous oublions souvent, mais auquel il nous est ici impossible de nous soustraire, de même que le personnage : “Il redoutait ces rêveries, car il était conscient de ce que leur nature secrète avait de coupable, et l'idée que de telles images pourraient prendre de plus en plus d'empire sur lui l'inquiétait. Mais elles l'assaillaient au moment précis où il se croyait le plus sérieux et le plus pur. C'était sans doute une espèce de réaction contre ces minutes où il pressentait des découvertes sensibles qui, si elles se pressentaient en lui, n'en demeuraient pas moins encore au-dessus de son âge. le développement de toute énergie morale un peu subtile commence toujours par affaiblir l'âme dont il sera peut-être un jour l'expérience la plus hardie, comme si ses racines devaient d'abord descendre à tâtons, et bouleverser le sol qu'elles sont destinées à mieux fixer plus tard : ce qui explique que les jeunes gens de grand avenir aient un passé tissé d'humiliations”.

On aimerait savoir avec autant de précisions ce qui se joue dans l'esprit des autres protagonistes. Mais il faudrait consacrer à chacun d'eux un livre à part. Il y a dans cette expérience initiatique une richesse de thèmes :

Un regard sur les mathématiques et les nombres imaginaires, quelque chose d'illogique dans ce « faire comme si », ce postulat mathématique qui pousse l'élève à discuter avec un professeur qui le déçoit, le professeur qui ne trouve rien à dire qu'un « tu comprendras plus tard » presque embarrassé. Il y a un rapport à la philosophie intéressant aussi, ce prestige social que confère un exemplaire de Kant sur une étagère de bibliothèque, alors qu'à la lecture, très vite, on se rend compte qu'une philosophie par l'expérience est plus émancipatrice. On retrouve des traits communs avec les adolescents d'aujourd'hui (et adultes car on change si peu) le rapport entre meneurs et suiveurs, entre les têtes et la masse, l'impunité des tortionnaires (on raconte un petit mensonge et les professeurs ne veulent pas creuser plus avant pour acheter la paix sociale).

De façon très subtile nous avons la description de ce qui semble être un personnage « homosexuel » dans un roman du début du XXème siècle. Nous avons quelques indices de son « orientation » sans pour autant en être certain. Nous comprenons qu'il n'a pas de rapports intimes avec la prostituée proche de l'école, bien qu'il la fréquente. Il est celui qui, tout en étant victime, montre le plus d'audace envers son camarade et qui joue un rôle non négligeable dans son désarroi. Il est une victime de harcèlement scolaire et de l'hypocrisie des autres camarades sans que jamais son « orientation » en soit ouvertement la cause. Officiellement c'est parce qu'il est endetté et qu'il a menti, mais on ne peut s'empêcher de penser que la potentielle homosexualité du personnage n'est pas étrangère au fait qu'il soit choisi par ses deux tortionnaires pour leurs « expérimentations », d'ailleurs, qu'en pensez-vous ? (Je mets des guillemets à dessein car les termes « homosexuel » et « orientation » sont quelque peu sinon anachroniques à tout le moins incertains).

Musil ne cache pas que le thème de l'homosexualité fait partie du livre. Néanmoins c'est un livre de son époque, et par conséquent d'une grande pudeur, tout en suggestion, qui s'attache davantage à ce que peut produire en terme émotionnel et dans sa tentative de rationalisation la découverte d'un désir homosexuel, qu'aux images et fantasmes eux-mêmes.

C'est aussi un roman d'une grande incertitude, on ne sait pas ce qui pourrait ou non se passer, c'est en ce sens peut être qu'il contient une dimension érotique. Mais l'érotisme n'est pas gratuit. Il n'est qu'au service du désarroi, ce n'est pas le charnel qui est décrit, c'est l'état d'esprit qui anime les personnages dans ces moments-là :“selon que cet ébranlement était plus ou moins violent, faiblissaient ou s'intensifiaient les poussées de sensualité […] Quand dans ces moments-là, mi-consentant, mi-désespéré, il s'abandonnait à leurs suggestions, il ne se distinguait point du commun des hommes qui ne se sont jamais portés à une sensualité plus folle, plus orgiaque, plus voluptueusement lacérante qu'à la suite d'un échec qui a menacé l'équilibre de leur assurance intérieure.”

Qu'est-ce qu'apprend Törless, finalement dans cette oeuvre initiatique ? “Certes, je ne nie point qu'il ne se soit agi d'un avilissement. Et pourquoi pas ? Il est passé. Mais quelque chose en est resté à jamais : la petite dose de poison indispensable pour préserver l'âme d'une santé trop quiète et trop assurée et lui en donner une plus subtile, plus aiguë, plus compréhensible.”

Dans ce roman nous apprenons que l'indicible, l'innommable n'est pas insondable et qu'il y a une vie sous la parole, sous la raison, sous les pensées et sous la logique.

Il y a un « humus intime » organique, fluctuant, contradictoire, qui sans cesse nous tend et qui a peut-être plus avoir avec le désir, la sensualité et l'instinct qu'avec les mots, et ce monde souterrain, qui nous irrigue, peut à tout moment entrer en crue et faire céder nos digues dans ses débordements.

Pour peu qu'on le surmonte un jour, qu'on trouve le courage de le confronter, le désarroi est une expérience solitaire et, la situation dans laquelle se trouve l'élève vis-à-vis de ses parents me rappelle les mots de l'écrivain yougoslave Ivo Andric « dans nos plus profondes souffrances morales nos parents ne peuvent guère nous aider ».

Le savoir et l'expérience nous aident à ne plus connaître les désarrois aigus des premières crues, celles de l'adolescence : “Il savait distinguer maintenant entre le jour et la nuit ; en fait, il l'avait toujours su : il avait fallu qu'un rêve oppressant déferlât sur ces démarcations pour les absorber, et cette confusion lui faisait honte. Toutefois, l'idée qu'elle était possible, que certaines murailles autour de l'homme étaient aisément renversées, que les rêves fiévreux qui rôdaient près de l'âme pouvaient s'y employer et y ouvrir d'étranges brèches, cette idée s'était elle aussi ancrée profondément en lui, et les ombres pâles qu'elle répandait ne s'effaçaient point.”

C'est aussi un roman de la cruauté, qui me fait penser à l'oeuvre plus récente de Mishima où homo érotisme et brimades juvéniles sont étroitement liés, d'ailleurs un personnage nous apprend qu'un de ses tortionnaires ne peut se permettre une sensualité, protectrice et presque cajoleuse, avec lui qu'après l'avoir violenté pour oublier quelque part que ce n'est pas une femme.

La différence avec Mishima, c'est qu'il y a de d'indicible, comme une sorte de mécanique des profondeurs, implacable mais inexprimable chez les personnages. Chez Musil, les tortionnaires sont plus bavards et cachent leur sadisme sous de multiples prétextes, il y a une rhétorique de la cruauté comme « vertu », leurs actes sont prémédités et jusqu'à un certain point, conscientisés.

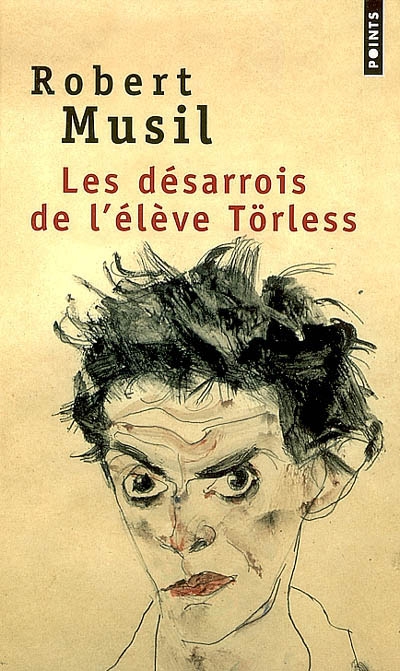

Le désarroi comme émancipation, comme vertu initiatique, comme tunnel avant la lumière : Ainsi l'expérience de la cruauté est pareille à celle du désir ou de la peur dans la mesure où Törless s'autorise à la vivre mais aussi à la surmonter, toujours en quête de quelque chose et toujours guidé par un trouble moral profond, illustré sur la couverture par cette peinture magistrale d'Egon Schiele : un désarroi, qui pour Musil, est déjà le signe d'une morale plus « subtile ». Plusieurs fois cette notion de raffinement et de densité moral par l'expérience du trouble profond, de l'ébranlement des valeurs est soulignée dans le roman : “Il jugeait qu'avec une vie intérieure riche et sensible l'on eût aussi des moments à cacher, des souvenirs à conserver dans des casiers secrets. Tout ce qu'il exigeait c'était que l'on sût, après coup, en faire un usage raffiné.”

La cruauté est en chacun de nous et à la faveur des circonstances, du collectif (ou inversement), elle trouvera à s'exprimer, à l'image du livre de Musil, nous pouvons à tout moment passer de bourreau à victime. Mais l'humain peut reprendre le dessus sur la cruauté, tout n'est pas excusable. Une leçon d'humanité en somme.

Qu'en pensez-vous ?

J'ai découvert l'écrivain autrichien par Kundera c'est pour nous dire à quel point la littérature est arborescente et exponentielle. Comme Kundera, Musil profite d'une narration tout à fait construite – qui n'est pas qu'un faire-valoir – pour exposer ses réflexions.

Dans sa préface, le fabuleux traducteur qu'est Philippe Jaccottet (à qui l'on doit une traduction très fluide en vers de l'Odyssée d'Homère) retranscrit une lettre de l'auteur de « L'Homme Sans Qualité » expliquant la genèse de ce premier ouvrage, paru en 1906 (le plus connu de son vivant) : “Quand je repris moi-même, un an plus tard, ce thème, ce fut, littéralement, par ennui. J'avais vingt-deux ans, mais j'étais déjà ingénieur, et mon métier ne me donnait pas satisfaction […] je fuyais mon travail, je lisais des ouvrages philosophiques pendant mes heures de bureau et à la fin de l'après-midi, quand je ne me sentais plus capable de rien enregistrer, je m'ennuyais. C'est ainsi que je commençai à écrire.”

Le thème du pensionnat de garçons, novateur en littérature, mais rite d'initiation affreusement banal pour l'époque (si l'on en croit Stefan Zweig), sera repris tout au long du XXème siècle par Montherlant, Peyrefitte, ou encore Mishima. A cette différence près que l'oeuvre n'est pas de l'ordre du vécu, pour Musil c'est plutôt quelque chose dont il a été le témoin.

L'oeuvre de Musil, qui est dépourvue, à quelques fulgurances près, de tout lyrisme m'as conduit au constat a contrario que la poésie est une composante de bien des romans. C'est un roman de scientifique, sec et précis, mais cette écriture fait justement tout l'intérêt esthétique du livre, je vous ferai sentir, je l'espère, le ton de cet ouvrage à travers quelques citations choisies. Si vous n'avez pas pris froid par suite de cet enfoncement de porte ouverte alors poursuivons notre balade objective, dépouillée et chirurgicale aux confins de l'empire austro-hongrois de la belle époque.

Roman de l'âge ingrat sous tant de coutures il s'agit également d'un roman réaliste et psychologique d'une très impressionnante acuité. Il faut souligner que l'intrigue est parfaitement maîtrisée, la progression apporte intensité, suspense, retournements de situations. C'est une lecture stressante et dense qui met mal à l'aise tant elle couche scientifiquement sur le papier et suit sans concessions le flot ininterrompu des pensées et des tourments de Törless, dans ce monologue intérieur qui se joue en chacun de nous, que nous oublions souvent, mais auquel il nous est ici impossible de nous soustraire, de même que le personnage : “Il redoutait ces rêveries, car il était conscient de ce que leur nature secrète avait de coupable, et l'idée que de telles images pourraient prendre de plus en plus d'empire sur lui l'inquiétait. Mais elles l'assaillaient au moment précis où il se croyait le plus sérieux et le plus pur. C'était sans doute une espèce de réaction contre ces minutes où il pressentait des découvertes sensibles qui, si elles se pressentaient en lui, n'en demeuraient pas moins encore au-dessus de son âge. le développement de toute énergie morale un peu subtile commence toujours par affaiblir l'âme dont il sera peut-être un jour l'expérience la plus hardie, comme si ses racines devaient d'abord descendre à tâtons, et bouleverser le sol qu'elles sont destinées à mieux fixer plus tard : ce qui explique que les jeunes gens de grand avenir aient un passé tissé d'humiliations”.

On aimerait savoir avec autant de précisions ce qui se joue dans l'esprit des autres protagonistes. Mais il faudrait consacrer à chacun d'eux un livre à part. Il y a dans cette expérience initiatique une richesse de thèmes :

Un regard sur les mathématiques et les nombres imaginaires, quelque chose d'illogique dans ce « faire comme si », ce postulat mathématique qui pousse l'élève à discuter avec un professeur qui le déçoit, le professeur qui ne trouve rien à dire qu'un « tu comprendras plus tard » presque embarrassé. Il y a un rapport à la philosophie intéressant aussi, ce prestige social que confère un exemplaire de Kant sur une étagère de bibliothèque, alors qu'à la lecture, très vite, on se rend compte qu'une philosophie par l'expérience est plus émancipatrice. On retrouve des traits communs avec les adolescents d'aujourd'hui (et adultes car on change si peu) le rapport entre meneurs et suiveurs, entre les têtes et la masse, l'impunité des tortionnaires (on raconte un petit mensonge et les professeurs ne veulent pas creuser plus avant pour acheter la paix sociale).

De façon très subtile nous avons la description de ce qui semble être un personnage « homosexuel » dans un roman du début du XXème siècle. Nous avons quelques indices de son « orientation » sans pour autant en être certain. Nous comprenons qu'il n'a pas de rapports intimes avec la prostituée proche de l'école, bien qu'il la fréquente. Il est celui qui, tout en étant victime, montre le plus d'audace envers son camarade et qui joue un rôle non négligeable dans son désarroi. Il est une victime de harcèlement scolaire et de l'hypocrisie des autres camarades sans que jamais son « orientation » en soit ouvertement la cause. Officiellement c'est parce qu'il est endetté et qu'il a menti, mais on ne peut s'empêcher de penser que la potentielle homosexualité du personnage n'est pas étrangère au fait qu'il soit choisi par ses deux tortionnaires pour leurs « expérimentations », d'ailleurs, qu'en pensez-vous ? (Je mets des guillemets à dessein car les termes « homosexuel » et « orientation » sont quelque peu sinon anachroniques à tout le moins incertains).

Musil ne cache pas que le thème de l'homosexualité fait partie du livre. Néanmoins c'est un livre de son époque, et par conséquent d'une grande pudeur, tout en suggestion, qui s'attache davantage à ce que peut produire en terme émotionnel et dans sa tentative de rationalisation la découverte d'un désir homosexuel, qu'aux images et fantasmes eux-mêmes.

C'est aussi un roman d'une grande incertitude, on ne sait pas ce qui pourrait ou non se passer, c'est en ce sens peut être qu'il contient une dimension érotique. Mais l'érotisme n'est pas gratuit. Il n'est qu'au service du désarroi, ce n'est pas le charnel qui est décrit, c'est l'état d'esprit qui anime les personnages dans ces moments-là :“selon que cet ébranlement était plus ou moins violent, faiblissaient ou s'intensifiaient les poussées de sensualité […] Quand dans ces moments-là, mi-consentant, mi-désespéré, il s'abandonnait à leurs suggestions, il ne se distinguait point du commun des hommes qui ne se sont jamais portés à une sensualité plus folle, plus orgiaque, plus voluptueusement lacérante qu'à la suite d'un échec qui a menacé l'équilibre de leur assurance intérieure.”

Qu'est-ce qu'apprend Törless, finalement dans cette oeuvre initiatique ? “Certes, je ne nie point qu'il ne se soit agi d'un avilissement. Et pourquoi pas ? Il est passé. Mais quelque chose en est resté à jamais : la petite dose de poison indispensable pour préserver l'âme d'une santé trop quiète et trop assurée et lui en donner une plus subtile, plus aiguë, plus compréhensible.”

Dans ce roman nous apprenons que l'indicible, l'innommable n'est pas insondable et qu'il y a une vie sous la parole, sous la raison, sous les pensées et sous la logique.

Il y a un « humus intime » organique, fluctuant, contradictoire, qui sans cesse nous tend et qui a peut-être plus avoir avec le désir, la sensualité et l'instinct qu'avec les mots, et ce monde souterrain, qui nous irrigue, peut à tout moment entrer en crue et faire céder nos digues dans ses débordements.

Pour peu qu'on le surmonte un jour, qu'on trouve le courage de le confronter, le désarroi est une expérience solitaire et, la situation dans laquelle se trouve l'élève vis-à-vis de ses parents me rappelle les mots de l'écrivain yougoslave Ivo Andric « dans nos plus profondes souffrances morales nos parents ne peuvent guère nous aider ».

Le savoir et l'expérience nous aident à ne plus connaître les désarrois aigus des premières crues, celles de l'adolescence : “Il savait distinguer maintenant entre le jour et la nuit ; en fait, il l'avait toujours su : il avait fallu qu'un rêve oppressant déferlât sur ces démarcations pour les absorber, et cette confusion lui faisait honte. Toutefois, l'idée qu'elle était possible, que certaines murailles autour de l'homme étaient aisément renversées, que les rêves fiévreux qui rôdaient près de l'âme pouvaient s'y employer et y ouvrir d'étranges brèches, cette idée s'était elle aussi ancrée profondément en lui, et les ombres pâles qu'elle répandait ne s'effaçaient point.”

C'est aussi un roman de la cruauté, qui me fait penser à l'oeuvre plus récente de Mishima où homo érotisme et brimades juvéniles sont étroitement liés, d'ailleurs un personnage nous apprend qu'un de ses tortionnaires ne peut se permettre une sensualité, protectrice et presque cajoleuse, avec lui qu'après l'avoir violenté pour oublier quelque part que ce n'est pas une femme.

La différence avec Mishima, c'est qu'il y a de d'indicible, comme une sorte de mécanique des profondeurs, implacable mais inexprimable chez les personnages. Chez Musil, les tortionnaires sont plus bavards et cachent leur sadisme sous de multiples prétextes, il y a une rhétorique de la cruauté comme « vertu », leurs actes sont prémédités et jusqu'à un certain point, conscientisés.

Le désarroi comme émancipation, comme vertu initiatique, comme tunnel avant la lumière : Ainsi l'expérience de la cruauté est pareille à celle du désir ou de la peur dans la mesure où Törless s'autorise à la vivre mais aussi à la surmonter, toujours en quête de quelque chose et toujours guidé par un trouble moral profond, illustré sur la couverture par cette peinture magistrale d'Egon Schiele : un désarroi, qui pour Musil, est déjà le signe d'une morale plus « subtile ». Plusieurs fois cette notion de raffinement et de densité moral par l'expérience du trouble profond, de l'ébranlement des valeurs est soulignée dans le roman : “Il jugeait qu'avec une vie intérieure riche et sensible l'on eût aussi des moments à cacher, des souvenirs à conserver dans des casiers secrets. Tout ce qu'il exigeait c'était que l'on sût, après coup, en faire un usage raffiné.”

La cruauté est en chacun de nous et à la faveur des circonstances, du collectif (ou inversement), elle trouvera à s'exprimer, à l'image du livre de Musil, nous pouvons à tout moment passer de bourreau à victime. Mais l'humain peut reprendre le dessus sur la cruauté, tout n'est pas excusable. Une leçon d'humanité en somme.

Qu'en pensez-vous ?

Musil avait une vue perçante sur les catastrophes à venir.

Törless est le témoin de la naissance de ces monstres dont l' Autriche ou l' Allemagne étaient loin d'avoir l'exclusivité.

Törless assiste et participe à l'humiliation et aux souffrances infligées à l' élève Basini, dans un apprentissage malsain et dévoyé de la toute-puissance de ceux qui peuvent se croire supérieurs et donc titulaires de tous les droits.

Ce sont de ceux-là qui mettront en marche les usines de morts, et les expériences médicales de la honte et de l'infamie.

Mais qu'il est dur d'échapper au mal et à sa tentation, lorsqu'on est un adolescent détenu dans un austère collège ! Qu'il est facile de se laisser glisser dans l'accomplissement d'actes de barbarie, sous couvert d'expérience et d'observation.

Musil m'avait remué, avec ce bouquin : Il m'interrogeais et me montrait du doigt la plaie qui commence tôt à s'infecter. Ce pus dont le flot ne cessera de grossir si l'on y met pas un terme.

Force est de constater que Törless est toujours d'actualité… le pensionnat n'a fait que grandir, se multiplier et les bourreaux essaimer.

Le film de 1966, réalisé par Volker Schlondorff donne une dimension encore supérieure au livre.

Törless est le témoin de la naissance de ces monstres dont l' Autriche ou l' Allemagne étaient loin d'avoir l'exclusivité.

Törless assiste et participe à l'humiliation et aux souffrances infligées à l' élève Basini, dans un apprentissage malsain et dévoyé de la toute-puissance de ceux qui peuvent se croire supérieurs et donc titulaires de tous les droits.

Ce sont de ceux-là qui mettront en marche les usines de morts, et les expériences médicales de la honte et de l'infamie.

Mais qu'il est dur d'échapper au mal et à sa tentation, lorsqu'on est un adolescent détenu dans un austère collège ! Qu'il est facile de se laisser glisser dans l'accomplissement d'actes de barbarie, sous couvert d'expérience et d'observation.

Musil m'avait remué, avec ce bouquin : Il m'interrogeais et me montrait du doigt la plaie qui commence tôt à s'infecter. Ce pus dont le flot ne cessera de grossir si l'on y met pas un terme.

Force est de constater que Törless est toujours d'actualité… le pensionnat n'a fait que grandir, se multiplier et les bourreaux essaimer.

Le film de 1966, réalisé par Volker Schlondorff donne une dimension encore supérieure au livre.

En choisissant ce titre, Robert Musil n'a pas répondu à un choix esthétique. Au contraire, il décrit parfaitement la situation de son personnage. Son premier roman, et peut-être son unique succès de son vivant, est un livre déconcertant.

Musil décrit avec une exactitude psychologique la confusion, le désordre, l'indécision et l'anxiété que ressent un élève pensionnaire dans un collège qui reçoit des adolescents de la haute société. le jeune Törless vit une véritable crise morale et spirituelle. Il se trouve envahi par un flot de questions fondamentales pour son apprentissage et son développement auxquelles il ne peut répondre. Il interroge les mathématiques, la philosophie et ses expériences nocturnes. Les mathématiques sont insuffisantes et la philosophie, représentée dans un live de Kant, est rébarbative pour ce jeune inexpérimenté. Sa vie double est un paradoxe qui lui complique la situation. Entre l'éducation régulière de ses parents bourgeois et la discipline collégial d'un côté et les dérèglements des sens avec ses camarades et les visites chez Bozena la prostituée de l'autre côté, sa personnalité s'accomplissait petit à petit. Et le lecteur suit ce parcours initiatique mené avec art et maîtrise. Ses camarades qui ont eux aussi leurs réflexions et vie spirituelle deviennent des monstres ignobles la nuit ! des sadiques qui poussent à l'extrême leurs expériences insolites à travers homosexualité et hypnotisme. Mais Törless ne peut supporter cela et fait face à toutes ces pratiques hideuses, tant bien que mal.

Le style du roman est un peu étrange, cette poésie et ce sentimentalisme, qu'on trouve d'habitude dans les romans où le héros est un adolescent, sont absents ici. A la place, il y a un jeu magnifique d'images et de comparaisons (les « comme » et les « comme si » sont omniprésents dans la description de ce qui se passe à l'intérieur de ce Törless).

Ce livre est un très bon début pour ceux qui veulent à l'avenir lire le grand chef-d'oeuvre de Robert Musil "Homme sans qualités".

Musil décrit avec une exactitude psychologique la confusion, le désordre, l'indécision et l'anxiété que ressent un élève pensionnaire dans un collège qui reçoit des adolescents de la haute société. le jeune Törless vit une véritable crise morale et spirituelle. Il se trouve envahi par un flot de questions fondamentales pour son apprentissage et son développement auxquelles il ne peut répondre. Il interroge les mathématiques, la philosophie et ses expériences nocturnes. Les mathématiques sont insuffisantes et la philosophie, représentée dans un live de Kant, est rébarbative pour ce jeune inexpérimenté. Sa vie double est un paradoxe qui lui complique la situation. Entre l'éducation régulière de ses parents bourgeois et la discipline collégial d'un côté et les dérèglements des sens avec ses camarades et les visites chez Bozena la prostituée de l'autre côté, sa personnalité s'accomplissait petit à petit. Et le lecteur suit ce parcours initiatique mené avec art et maîtrise. Ses camarades qui ont eux aussi leurs réflexions et vie spirituelle deviennent des monstres ignobles la nuit ! des sadiques qui poussent à l'extrême leurs expériences insolites à travers homosexualité et hypnotisme. Mais Törless ne peut supporter cela et fait face à toutes ces pratiques hideuses, tant bien que mal.

Le style du roman est un peu étrange, cette poésie et ce sentimentalisme, qu'on trouve d'habitude dans les romans où le héros est un adolescent, sont absents ici. A la place, il y a un jeu magnifique d'images et de comparaisons (les « comme » et les « comme si » sont omniprésents dans la description de ce qui se passe à l'intérieur de ce Törless).

Ce livre est un très bon début pour ceux qui veulent à l'avenir lire le grand chef-d'oeuvre de Robert Musil "Homme sans qualités".

Ce bref roman de Musil adopte pour cadre le même pensionnat- prison-caserne où Rainer Maria Rilke et quelques autres grands noms de la culture austro-hongroise passèrent leur adolescence avant 1914. De ce point de vue, la vie scolaire et la culture dispensée sont totalement inimaginables pour nous, qui ne connaissons que des établissements modernes d'éducation semi-barbares. Si cette "geôle de jeunesse captive" fait l'objet d'une critique dans le roman, l'intérêt pour nous est purement historique. En revanche, les relations entre internes, violence, chantage, brutalités, abus sexuels, sont de tous les temps et de tous les milieux. Le point de vue adopté ici par Musil est extrêmement original et novateur, moderne : il ne raconte pas l'histoire du point de vue de Basini, la victime, ce qu'on a déjà vu maintes fois puisque c'est devenu notre religion aujourd'hui, ni de celui de ses bourreaux qui la tourmentent et l'humilient, Beineberg et Reiting : le supplice de Basini est considéré par un témoin gêné, l'élève Törless, curieux de comprendre la manière dont la victime supporte ses souffrances et comment ses bourreaux y trouvent leur plaisir, non sans s'interroger en termes métaphysiques et moraux. Ce retrait, ce refus de prendre parti et d'intervenir dans le sens du bien ou du mal, est la plus grande originalité du personnage inventé par Musil. Törless n'est pas moins cruel que les tortionnaires simplistes quand il interroge inlassablement Basini sur ce qu'il ressent, en le traitant en objet d'étude.

De Musil, j'avais commencé il y a bien des années L'Homme sans qualités, mais abandonné ce beau roman au bout d'une centaines de pages, n'ayant pas alors la disposition d'esprit pour de longs et complexes ouvrages, ce qui m'a tenu aussi tenu longtemps loin de l'oeuvre de Proust.

C'est la belle critique d'un ami babeliote qui m'a amené à cette lecture.

Voilà pour moi un livre qui sort de l'ordinaire, par son écriture (au passage traduction par le grand poète Philippe Jaccottet, une référence!) et par les thèmes qu'il aborde.

Une écriture précise, tranchante, sans complaisance, sans emphase, sans romantisme, pour décrire les méandres de la pensée de l'élève Törless, ses incertitudes, ses multiples "désarrois" et ses angoisses métaphysiques, mais aussi son effort moral pour dépasser l'abjection.

C'est d'abord un portrait extraordinaire de cette période troublée de l'adolescence, dans le monde fermé et oppressant d'un établissement scolaire autrichien du début du 20ème siècle. La personnalité inachevée et incertaine de Törless, l'éveil de sa sensualité, ses relations ambiguës avec l'élève Basini, tout cela est admirablement décrit, suggéré, avec beaucoup de non-dits, le lecteur doit lire entre les lignes.

Ce qui m'a le plus marqué, c'est le récit terrible des méfaits des deux tortionnaires, Reiting et Beinenberg, "les dictateurs d'aujourd'hui in nucleo", les nomma plus tard Musil. Reiting, le pervers sadique et manipulateur, Beinenberg, l'illuminé fanatique, qui font du pauvre élève Basini, dont ils ont découvert les menus larcins, leur esclave, auquel ils vont faire subir toutes les humiliations, lui déniant le statut d'être humain. Törless, d'abord complice, prendra ensuite la défense de Basini, ce qui lui vaudra les menaces des deux compères, et conseillera à Basini de dénoncer ses bourreaux, ce que celui-ci fera, sans succès puisqu'il a contre lui toute sa classe. La description glaçante de la cruauté froide et inhumaine de Reiting et Beinenberg, cela fait écho à tant de faits ignobles perpétrés à petite (harcèlement scolaire) comme à grande échelle (génocides du 20ème siècle).

Mais peut-être, en tout cas pour moi, c'est sûr, l'originalité de ce roman réside-t-elle dans les étranges interrogations de Törless sur l'infini, sur ce qui se cache derrière l'apparence des choses, sur la réalité visible et invisible, traduites entre autres par sa fascination pour les mathématiques et la vraie nature des nombres imaginaires. Au delà des contingences de la laideur humaine qui affectent douloureusement Törless, l'auteur nous fait ressentir, sans vraiment l'expliciter, et c'est en cela d'autant plus magnifique, que l'interrogation existentielle de l'élève va au delà du problème du mal représenté par Reinting et Beinerberg. Elle est beaucoup plus profonde, de nature métaphysique, et en saisir, me semble-t-il, un peu la réponse, amène Törless à la sérénité lorsqu'il quitte définitivement l'Etablissement, à la fin du récit.

C'est la belle critique d'un ami babeliote qui m'a amené à cette lecture.

Voilà pour moi un livre qui sort de l'ordinaire, par son écriture (au passage traduction par le grand poète Philippe Jaccottet, une référence!) et par les thèmes qu'il aborde.

Une écriture précise, tranchante, sans complaisance, sans emphase, sans romantisme, pour décrire les méandres de la pensée de l'élève Törless, ses incertitudes, ses multiples "désarrois" et ses angoisses métaphysiques, mais aussi son effort moral pour dépasser l'abjection.

C'est d'abord un portrait extraordinaire de cette période troublée de l'adolescence, dans le monde fermé et oppressant d'un établissement scolaire autrichien du début du 20ème siècle. La personnalité inachevée et incertaine de Törless, l'éveil de sa sensualité, ses relations ambiguës avec l'élève Basini, tout cela est admirablement décrit, suggéré, avec beaucoup de non-dits, le lecteur doit lire entre les lignes.

Ce qui m'a le plus marqué, c'est le récit terrible des méfaits des deux tortionnaires, Reiting et Beinenberg, "les dictateurs d'aujourd'hui in nucleo", les nomma plus tard Musil. Reiting, le pervers sadique et manipulateur, Beinenberg, l'illuminé fanatique, qui font du pauvre élève Basini, dont ils ont découvert les menus larcins, leur esclave, auquel ils vont faire subir toutes les humiliations, lui déniant le statut d'être humain. Törless, d'abord complice, prendra ensuite la défense de Basini, ce qui lui vaudra les menaces des deux compères, et conseillera à Basini de dénoncer ses bourreaux, ce que celui-ci fera, sans succès puisqu'il a contre lui toute sa classe. La description glaçante de la cruauté froide et inhumaine de Reiting et Beinenberg, cela fait écho à tant de faits ignobles perpétrés à petite (harcèlement scolaire) comme à grande échelle (génocides du 20ème siècle).

Mais peut-être, en tout cas pour moi, c'est sûr, l'originalité de ce roman réside-t-elle dans les étranges interrogations de Törless sur l'infini, sur ce qui se cache derrière l'apparence des choses, sur la réalité visible et invisible, traduites entre autres par sa fascination pour les mathématiques et la vraie nature des nombres imaginaires. Au delà des contingences de la laideur humaine qui affectent douloureusement Törless, l'auteur nous fait ressentir, sans vraiment l'expliciter, et c'est en cela d'autant plus magnifique, que l'interrogation existentielle de l'élève va au delà du problème du mal représenté par Reinting et Beinerberg. Elle est beaucoup plus profonde, de nature métaphysique, et en saisir, me semble-t-il, un peu la réponse, amène Törless à la sérénité lorsqu'il quitte définitivement l'Etablissement, à la fin du récit.

Découvert un peu par hasard, les désarrois du jeune élève Torless et son écrivain Robert Musil, viennent de me percuter de plein fouet. Ce livre est un roman d'initiation ou l'on observe d'une façon magistrale, la mutation d'un jeune adolescent découvrant la révélation d'une alternative existentielle.

Le sujet semble lumineux, le texte n'en est pas moins sombre, dérangeant, et parfois violent. Contrairement à Herman Hess dans Demian, la progression du personnage dans sa mutation ne se fera pas par l'introduction du mystérieux et du mystique. Chez Musil, l'équivalent de la notion de mystique apparait d'abord dans les mathématiques, sous la forme du nombre 'i', dont le carré vaut (-1), et qui pour Torless, encore ignorant de certaines subtilités mathématiques, représente un abyme insondable sur lequel s'appuie la raison pour exercer son raisonnement. C'est cet abyme insondable chuchoté par la mathématique que Torless va tenter d'apercevoir, de ressentir dans l'âme humaine, et notamment dans l'immonde cruauté (et ce qu'elle provoque) qui s'acharnera sur un de ses camarade de classes, et avec qui il nouera une relation ambiguë.

Les désarrois de l'enlève Torless est un roman puissant et sombre, comme le remous des eaux noires d'un fleuve tumultueux, qui vous plonge avec une force sauvage dans les profondeurs d'une âme tentant de saisir la matière de l'existence.

Le sujet semble lumineux, le texte n'en est pas moins sombre, dérangeant, et parfois violent. Contrairement à Herman Hess dans Demian, la progression du personnage dans sa mutation ne se fera pas par l'introduction du mystérieux et du mystique. Chez Musil, l'équivalent de la notion de mystique apparait d'abord dans les mathématiques, sous la forme du nombre 'i', dont le carré vaut (-1), et qui pour Torless, encore ignorant de certaines subtilités mathématiques, représente un abyme insondable sur lequel s'appuie la raison pour exercer son raisonnement. C'est cet abyme insondable chuchoté par la mathématique que Torless va tenter d'apercevoir, de ressentir dans l'âme humaine, et notamment dans l'immonde cruauté (et ce qu'elle provoque) qui s'acharnera sur un de ses camarade de classes, et avec qui il nouera une relation ambiguë.

Les désarrois de l'enlève Torless est un roman puissant et sombre, comme le remous des eaux noires d'un fleuve tumultueux, qui vous plonge avec une force sauvage dans les profondeurs d'une âme tentant de saisir la matière de l'existence.

A priori, je ne suis plus concernée par les tourments de l'adolescence et pourtant je suis restée scotchée par ce texte puissant qui se passe d'étiquette "premier roman" ou "roman de jeunesse" pour être pleinement apprécié. du grand Musil tout court et tout de suite.

30 ans plus tard, j'ai eu envie de relire ce roman pour comparer avec mon impression de jeunesse.

On y trouve, en formation mais déjà lui même, le Musil de l'Homme sans qualité. Scientifique de formation, Musil est un rationnel. Il explore les émotions, les réactions et les actes des êtres humains par la rationalité, l'analyse pointue, le raisonnement. Il déploie sa recherche dans toutes les directions de la pensée, à l'infinie, et se perd dans le labyrinthe de l'âme humaine, cherchant l'issue, le logique, dans une tentative d'explication qui s'échappe sans cesse telle une anguille.

Ici, ce sont les affres de l'adolescence que Musil tente de comprendre. Il met en évidence les pulsions, parfois sordides, qui animent l'Homme, surtout en ce moment de remue-ménage corporel et sensuel de son développement. Rien n'échappe à son observation, ni la noirceur de certains comportements, ni le sadisme, ni l'homosexualité, ni la dépression, la peur, les angoisses. Son héros échoue à comprendre les raisons profondes de tout cela. En revanche, pour échapper au pire et ne pas sombrer dans la folie, il se construit un système de vie, il fait finalement des choix, refuse l'avilissement et prépare les bases de sa structure d'adulte.

Un chef d'oeuvre qui, au niveau des affects évoqués, malgré l'époque qui paraît si lointaine, reste et restera toujours d'actualité.

On y trouve, en formation mais déjà lui même, le Musil de l'Homme sans qualité. Scientifique de formation, Musil est un rationnel. Il explore les émotions, les réactions et les actes des êtres humains par la rationalité, l'analyse pointue, le raisonnement. Il déploie sa recherche dans toutes les directions de la pensée, à l'infinie, et se perd dans le labyrinthe de l'âme humaine, cherchant l'issue, le logique, dans une tentative d'explication qui s'échappe sans cesse telle une anguille.

Ici, ce sont les affres de l'adolescence que Musil tente de comprendre. Il met en évidence les pulsions, parfois sordides, qui animent l'Homme, surtout en ce moment de remue-ménage corporel et sensuel de son développement. Rien n'échappe à son observation, ni la noirceur de certains comportements, ni le sadisme, ni l'homosexualité, ni la dépression, la peur, les angoisses. Son héros échoue à comprendre les raisons profondes de tout cela. En revanche, pour échapper au pire et ne pas sombrer dans la folie, il se construit un système de vie, il fait finalement des choix, refuse l'avilissement et prépare les bases de sa structure d'adulte.

Un chef d'oeuvre qui, au niveau des affects évoqués, malgré l'époque qui paraît si lointaine, reste et restera toujours d'actualité.

Il parait que cette histoire d'adolescents qui s'autorisent à persécuter un des leurs parce qu'ils le considèrent comme inférieur à été vue par d'autres comme une prémonition du nazisme. Mais ce livre nous parle aussi du comportement de la victime, du type d'idées et de calculs qui mènent les tortionnaires et la victime à respectivement humilier et se laisser faire. La vie intérieure et la manière dont elle est secouée ou stimulée par la période de l'adolescence est très bien décrite indépendamment de l'histoire de persécution ou peut-être en rapport avec elle. Les Désarrois (pluriel) de l'élève Törless ne nous parle pas que de persécutions, de harcèlement scolaire, sont présent aussi au fil du roman l'inquiétude liée à notre place dans le monde à l'aube du 20eme siècle, le thème de l'adolescence, la pédérastie et la recherche de sa sexualité, la croyance et le doute en l'institution scolaire, la quête de sens, etc... Un roman très riche, bien écrit, plein d'images et dont le thème principale marque et éduque. A lire dès l'adolescence.

Ce roman est marqué par un heureux équilibre entre la réflexion et l'action.

Le cadre chronologique est très délimité : S'ouvrant sur le départ des parents de Toerless qui sont venus lui rendre visite à son collège, l'intrigue s'achève sur la fin des études et des retrouvailles avec sa mère.

Mais l'essentiel est constitué par les vicissitudes et désarrois de cet adolescent : brimades subies par un jeune garçon coupable de vol, perversions sexuelles, tortures, violences collectives, et méthodes disciplinaires rigoureuses, etc.

Tous ces épisodes (l'égocentrisme, la cruauté et la violence que peut connaître tout homme à l'âge de la puberté) permettent au héros, complice parce qu'observateur (en même temps), d'agir et de réfléchir sur lui-même, et plus largement, sur la condition humaine. le protagoniste est en quête de lui-même et sur lui-même !

Par extension, la structure de « l'Homme sans qualités » élaborée par l'auteur rappelle celle adoptée ici : « Les Désarrois de l'élève Toerless » peut se lire ainsi comme une introduction à « l'Homme sans qualités ».

Le cadre chronologique est très délimité : S'ouvrant sur le départ des parents de Toerless qui sont venus lui rendre visite à son collège, l'intrigue s'achève sur la fin des études et des retrouvailles avec sa mère.

Mais l'essentiel est constitué par les vicissitudes et désarrois de cet adolescent : brimades subies par un jeune garçon coupable de vol, perversions sexuelles, tortures, violences collectives, et méthodes disciplinaires rigoureuses, etc.

Tous ces épisodes (l'égocentrisme, la cruauté et la violence que peut connaître tout homme à l'âge de la puberté) permettent au héros, complice parce qu'observateur (en même temps), d'agir et de réfléchir sur lui-même, et plus largement, sur la condition humaine. le protagoniste est en quête de lui-même et sur lui-même !

Par extension, la structure de « l'Homme sans qualités » élaborée par l'auteur rappelle celle adoptée ici : « Les Désarrois de l'élève Toerless » peut se lire ainsi comme une introduction à « l'Homme sans qualités ».

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Robert Musil (24)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Quiz: l'Allemagne et la Littérature

Les deux frères Jacob et Whilhelm sont les auteurs de contes célèbres, quel est leur nom ?

Hoffmann

Gordon

Grimm

Marx

10 questions

421 lecteurs ont répondu

Thèmes :

littérature allemande

, guerre mondiale

, allemagneCréer un quiz sur ce livre421 lecteurs ont répondu