Citations de Fernand Braudel (125)

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, tome 2 : Destins collectifs et mouvements d'ensemble

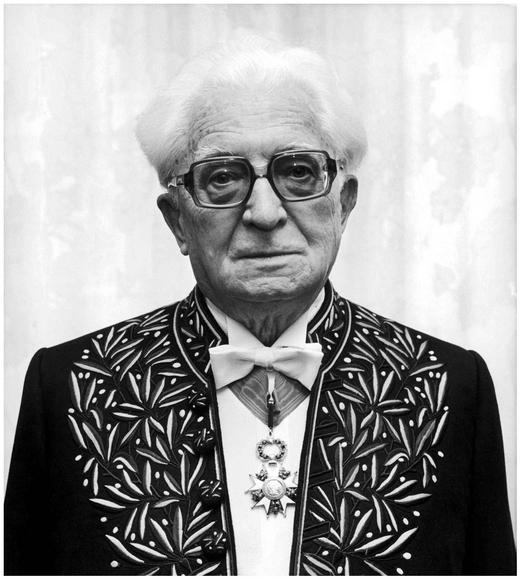

Fernand Braudel

Fernand Braudel

Rayonner, donner, c'est dominer. La théorie du don vaut pour les individus et les sociétés, non moins pour les civilisations. Que ce don risque d'être appauvrissement à la longue, c'est possible. Mais il signale, tant qu'il dure, une supériorité et cette constatation achève la thèse d'ensemble de ce livre : la Méditerranée reste, un siècle durant après Christophe Colomb et Vasco de Gama, le centre du monde, un univers brillant et fort. La preuve? Elle éduque les autres et leur enseigne l'art de vivre. Disons bien que c'est toute la Méditerranée qui jette alors ses lumières au-delà de ses rivages, aussi bien la musulmane que la chrétienne. Même l'Islam nord-africain, qu'on traiterait volontiers en frère pauvre, rayonne vers le Sud, vers les bordures sahariennes et à travers tout le désert jusqu'au Bled es Soudan. Quant à l'Islam turc, dont la Süleymaniyé à Istanbul est le chef d’œuvre, rayonne au loin, affirme sa suprématie, et l'architecture n'est qu'un élément d'une vaste expansion.

- Les rayonnements extérieurs -

- Les rayonnements extérieurs -

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, tome 2 : Destins collectifs et mouvements d'ensemble

Fernand Braudel

Fernand Braudel

En vérité, au-delà des changements qui altèrent ou bouleversent les civilisations, se révèlent d'étonnantes permanences. Les hommes, les individus, peuvent les trahir : les civilisations n'en continuent pas moins à vivre de leur vie propre, accrochée à quelques points fixes, quasi inaltérables.

Pensant à l'obstacle de la montagne, J. Cvijić déclare qu'elle s'oppose "moins à la pénétration ethnique qu'aux mouvements qui résultent de l'activité humaine et aux courant de civilisation". Interprétée et peut-être modifiée, cette idée paraît juste. À l'homme, toutes les escalades, tous les transferts sont permis. Rien ne peut l'arrêter, lui et les biens, matériels ou spirituels, qu'il transporte, lorsqu'il est seul et qu'il opère en son nom. S'agit-il d'un groupe, d'une masse sociale, le déplacement devient difficile. Une civilisation ne se déplace par avec la totalité de ses bagages. En traversant la frontière, l'individu se dépayse. Il "trahit", abandonne derrière lui sa civilisation.

- Permanences et frontières culturelles -

Pensant à l'obstacle de la montagne, J. Cvijić déclare qu'elle s'oppose "moins à la pénétration ethnique qu'aux mouvements qui résultent de l'activité humaine et aux courant de civilisation". Interprétée et peut-être modifiée, cette idée paraît juste. À l'homme, toutes les escalades, tous les transferts sont permis. Rien ne peut l'arrêter, lui et les biens, matériels ou spirituels, qu'il transporte, lorsqu'il est seul et qu'il opère en son nom. S'agit-il d'un groupe, d'une masse sociale, le déplacement devient difficile. Une civilisation ne se déplace par avec la totalité de ses bagages. En traversant la frontière, l'individu se dépayse. Il "trahit", abandonne derrière lui sa civilisation.

- Permanences et frontières culturelles -

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, tome 2 : Destins collectifs et mouvements d'ensemble

Fernand Braudel

Fernand Braudel

Pour une civilisation, vivre c'est à la fois être capable de donner, de recevoir, d'emprunter. Emprunter, tâche difficile, n'est pas capable qui veut d'emprunter utilement, pour se servir, aussi bien que le maître, de l'outil adopté. [...]

Mais on reconnaît, non moins, une grande civilisation à ce qu'elle refuse parfois d'emprunter, à ce qu'elle s'oppose à certains alignements, à ce qu'elle fait un choix parmi ce que les échangeurs lui proposent, et souvent lui imposeraient s'il n'y avait des vigilances ou, plus simplement, des incompatibilités d'humeur et d'appétit. Il n'y a que les utopistes [...] pour rêver de fondre les religions entre elles : complexes de biens, de forces, de systèmes qu'est toute civilisation. Il est possible de les mêler en partie, de déplacer de l'une à l'autre telle idée, à la rigueur tel dogme, tel rite ; de là à les confondre, le chemin est immense.

- Rayonnement et refus d'emprunter -

Mais on reconnaît, non moins, une grande civilisation à ce qu'elle refuse parfois d'emprunter, à ce qu'elle s'oppose à certains alignements, à ce qu'elle fait un choix parmi ce que les échangeurs lui proposent, et souvent lui imposeraient s'il n'y avait des vigilances ou, plus simplement, des incompatibilités d'humeur et d'appétit. Il n'y a que les utopistes [...] pour rêver de fondre les religions entre elles : complexes de biens, de forces, de systèmes qu'est toute civilisation. Il est possible de les mêler en partie, de déplacer de l'une à l'autre telle idée, à la rigueur tel dogme, tel rite ; de là à les confondre, le chemin est immense.

- Rayonnement et refus d'emprunter -

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, tome 2 : Destins collectifs et mouvements d'ensemble

Fernand Braudel

Fernand Braudel

Il n'y a de civilisations vivantes que capables d'exporter leurs biens au loin, de rayonner. Une civilisation qui n'exporterait pas hommes, façons de penser ou de vivre est inimaginable. Il y a eu une civilisation arabe : on sait son importance, puis son déclin. Il y a eu une civilisation grecque, elle a au moins sauvegardé sa substance. Au XVIe siècle, il existe une civilisation latine (je ne dis pas chrétienne sans plus), la plus résistante de toutes les civilisations aux prises avec la mer : rayonnante, elle s'avance à travers l'espace méditerranéen et, par-delà, vers les profondeurs de l'Europe, vers l'Atlantique et l'Ultramar ibérique.

- Rayonnement et refus d'emprunter -

- Rayonnement et refus d'emprunter -

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, tome 2 : Destins collectifs et mouvements d'ensemble

Fernand Braudel

Fernand Braudel

[...] presque prêt à suivre Gabriel Audisio et à penser que la vraie race méditerranéenne est celle qui peuple ces ports bigarrés et cosmopolites : Venise, Alger, Livourne, Marseille, Salonique, Alexandrie, Barcelone, Constantinople, pour ne citer que les grands. Race qui les réunit toutes en une seule. Mais n'est-ce pas absurdité ? Le mélange suppose la diversité des éléments. La bigarrure prouve que tout ne s'est pas fondu dans une seule masse ; qu'il reste des éléments distincts, qu'on retrouve isolés, reconnaissables, quand on s'éloigne des grands centres où ils s'enchevêtrent à plaisir.

- Comment voyagent les biens culturels -

- Comment voyagent les biens culturels -

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, tome 2 : Destins collectifs et mouvements d'ensemble

Fernand Braudel

Fernand Braudel

Un dernier trait singularisera ces sociétés de Méditerranée : malgré leur modernité, elles restent esclavagistes, aussi bien en Occident qu'en Orient. C'est là une étrange fidélité au passé, la marque peut-être d'un certain luxe, car l'esclave coûte cher, a ses exigences et se trouve en concurrence avec les pauvres et les misérables, même à Istanbul. C'est la rareté de la main-d’œuvre, le rendement des mines et des plantations de canne à sucre qui permettra l'esclavage à l'antique du Nouveau Monde, ce vaste et profond retour en arrière. En tout cas, l'esclavage, pratiquement effacé dans l'Europe du Nord et en France, se survit dans l'Occident méditerranéen, en Italie, en Espagne, sous forme d'un esclavage domestique assez vivace. [...] L'esclavage est une réalité de cette société méditerranéenne, dure vis-à-vis des pauvres, malgré le grand mouvement de piété et de charité religieuses qui grandira à la fin du siècle. En tout cas, il n'est pas l'apanage de l'Atlantique et du Nouveau Monde.

- Les esclaves -

- Les esclaves -

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, tome 2 : Destins collectifs et mouvements d'ensemble

Fernand Braudel

Fernand Braudel

On dit avec raison que l'État moderne a été l'ennemi des noblesses et des féodalités. Cependant il faut s'entendre : il a été à la fois leur ennemi et leur protecteur, leur associé. Les réduire à l'obéissance, première tâche, jamais achevée d'ailleurs ; ensuite les utiliser comme instruments de gouvernement. Au-delà d'eux et par eux, tenir le "peuple vulgaire" comme on disait en Bourgogne. Compter sur eux pour la tranquillité et l'ordre public, la défense des régions où sont leurs terres et leurs châteaux, pour l'encadrement des levées du ban et de l'arrière-ban [...]. En outre, le Roi met constamment les seigneurs importants au courant de ses intentions, de ses ordres, des nouvelles décisives ; il sollicite leurs avis et les oblige à lui prêter de grosses sommes d'argents... Mais les avantages concédés en contrepartie par la Monarchie ne sont pas négligeables.

- En Castille : Grands et titrés face au Roi -

- En Castille : Grands et titrés face au Roi -

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, tome 2 : Destins collectifs et mouvements d'ensemble

Fernand Braudel

Fernand Braudel

Au vrai l'argumentation de Josef Schuumpeter, répète de vieilles leçons et de vieilles lectures où le hasard chez les historiens avaient bon dos - elle écarte, sous-estime l'État, alors qu'il est, au même titre que le capitalisme, le fruit d'une évolution multiple. En réalité, la conjoncture, au sens large, porte aussi sur son mouvement les assises politiques, les favorise ou les abandonne. Et quand un nouveau jeu recommence, les gagnants ne sont jamais les anciens vainqueurs : la main passe.

- Hasard et raisons politiques -

- Hasard et raisons politiques -

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, tome 2 : Destins collectifs et mouvements d'ensemble

Fernand Braudel

Fernand Braudel

L’œuvre de Charles Quint a été relayée, durant la seconde moitié du XVIe siècle, par celle de Philippe II, maître aussi d'un Empire, mais combien différent ! Dégagé de l'héritage du grand Empereur durant les années cruciales 1558-1559, cet Empire est même plus vaste, plus cohérent, plus solide que celui de Charles Quint, moins engagé en Europe, plus exclusivement centré sur l'Espagne et ainsi ramené vers l'Océan. D'un Empire, il a la substance, l'étendue, les réalités disparates, les richesses bien qu'il manque à son souverain maître le titre prestigieux par lequel seraient résumés et comme couronnés, les innombrables titres qu'il porte.

- L'Empire de Philippe II -

- L'Empire de Philippe II -

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, tome 2 : Destins collectifs et mouvements d'ensemble

Fernand Braudel

Fernand Braudel

Enfin, la politique aragonaise qui entraîne l'Espagne tend aussi à se dresser contre la poussée de l'Islam, elle précède les Turcs en Afrique du Nord ; en Sicile et à Naples, elle est sur l'un des remparts extérieurs de la Chrétienté. [...] Avec Ferdinand, la croisade espagnole est sortie de la Péninsule, non pas pour s'enfoncer délibérément dans l'Afrique misérable qui lui fait face, non pas pour se perdre dans le Nouveau Monde, mais pour se situer au vu et au su de tous, au cœur même de la Chrétienté d'alors, en son cœur menacé, l'Italie. Vieille politique, mais prestigieuse.

- L'unité espagnole : les Rois Catholiques -

- L'unité espagnole : les Rois Catholiques -

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, tome 2 : Destins collectifs et mouvements d'ensemble

Fernand Braudel

Fernand Braudel

De l'autre côté des détroits, la conquête turque a été largement favorisée par les circonstances. La péninsule des Balkans est loin d'être pauvre, elle est même, aux XIVe et XVe siècles, plutôt riche. Mais elle est divisée : Byzantins, Serbes, Bulgares, Orthodoxes et Latins sont aux prises ; socialement enfin, le monde balkanique est d'une extrême fragilité - un vrai château de carte. Tout cela à ne pas oublier : la conquête turque dans les Balkans a profité d'une étonnante révolution sociale. Une société seigneuriale, dure aux paysans, a été surprise par le choc et s'est écroulée d'elle-même. [...] L'Asie Mineure avait été conquise patiemment, lentement, après des siècles d'efforts ; la péninsule des Balkans semble ne pas avoir résisté à l'envahisseur. En Bulgarie, où les Turcs feront des progrès si rapides, le pays avait été travaillé, bien avant leur arrivé, par des troubles agraires violents. Même en Grèce, il y avait eu révolution sociale.

- La grandeur turque : de l'Asie Mineure aux Balkans -

- La grandeur turque : de l'Asie Mineure aux Balkans -

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, tome 2 : Destins collectifs et mouvements d'ensemble

Fernand Braudel

Fernand Braudel

La rentrée des Anglais a été liée a commerce de l'étain. La première entrée massive des Hanséates et des Hollandais a dépendu des achats de blé des Méditerranéens. Le blé, et non pas tant, une fois encore, la politique maladroite et inefficace de ces mauvais concierges de la Méditerranée que sont les Espagnols, bien qu'elle ait eu sa part de responsabilité.

Ce sont les mauvaises récoltes italiennes des années 1586 à 1590 qui ont alerté Hollandais et Hanséates, aidés peut-être par des négociants et des intermédiaires juifs [...]. Rien de plus naturel que ces villes (Dantzig, Lubeck, Hambourg), aux portes des grands marchés du blé, spécialisées depuis longtemps dans le commerce en gros des céréales, aient entendu l'appel des Méditerranéens.

L'arrivée des Hanséates et des Hollandais

Ce sont les mauvaises récoltes italiennes des années 1586 à 1590 qui ont alerté Hollandais et Hanséates, aidés peut-être par des négociants et des intermédiaires juifs [...]. Rien de plus naturel que ces villes (Dantzig, Lubeck, Hambourg), aux portes des grands marchés du blé, spécialisées depuis longtemps dans le commerce en gros des céréales, aient entendu l'appel des Méditerranéens.

L'arrivée des Hanséates et des Hollandais

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, tome 2 : Destins collectifs et mouvements d'ensemble

Fernand Braudel

Fernand Braudel

Le voyage de Livourne, entrepris par flottes entières, n'était exempt cependant ni de périls, ni d'obstacles, ni même de tentations. À travers l'exemple de la Manche, où à contourner les Îles Britanniques par l'Écosse, on se heurtait aux Anglais, qui accordaient ou non le passage - et au mauvais temps ; dans les ports espagnols, il y avait le risque des embargos ; en Méditerranée surgissaient les Barbaresques. Alors, à Lisbonne, ou à Cadix, ou à Séville, pour peu que le blé se gâtât, qu'y consentissent les autorités consulaires compétentes, la tentation était grande de décharger et de vendre le grain, puis de retourner au plus vite chez soi. Finalement c'était par l'argent, à moitié payé d'avance, que Livourne et les villes d'Italie tenaient ces pauvres du Nord.

Dernière vicissitude : le blé nordique après 1590

Dernière vicissitude : le blé nordique après 1590

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, tome 2 : Destins collectifs et mouvements d'ensemble

Fernand Braudel

Fernand Braudel

Le blé ne fait tellement penser à lui que parce qu'il manque : les récolte méditerranéennes sont généralement au voisinage de l'insuffisance Les cultures riches, la vigne, l'élevage lui font une concurrence constante. Première raison qui n'est pas la seule. Le blé, en Méditerranée, reste une culture extensive ; il demande de grandes surfaces pour des rendements pas très élevés, d'autant que le même terrain ne peut s'ensemencer tous les ans. [...] Ajoutons le drame des inondations d'hiver, le drame des sécheresses d'été, que ne suffisent pas à conjurer les processions passionnées. Résultat : une extraordinaire variation des prix qui oscillent à la moindre nouvelle.

- Quelques règles du commerce des grains -

- Quelques règles du commerce des grains -

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, tome 2 : Destins collectifs et mouvements d'ensemble

Fernand Braudel

Fernand Braudel

Ce qui n'était que projet devient réalité quand Philippe II s'est emparé du Portugal. 1580, c'est pour lui, comme 1547 pour Charles Quint, le sommet de la puissance. Si le Portugal s'est donné, car il s'est donné à lui, c'est pour avoir la triple protection de l'argent, des armées, des flottes de Philippe II et, par ce triple moyen renforcer sa prise sur l'océan Indien.

- Projets et tractations à propos du poivre portugais -

- Projets et tractations à propos du poivre portugais -

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, tome 2 : Destins collectifs et mouvements d'ensemble

Fernand Braudel

Fernand Braudel

Tout laisse à prévoir, dès 1590, plus encore en 1593 et 1595, la prochaine banqueroute de l'État castillan. Ses dépenses sont sans limites, ses revenus en baisse avec les décrues visibles des impôts ; un temps économique maussade multiplie les faillites et les emprisonnements pour dettes. Au milieu de ces difficultés, seuls les arrivages d'argent d'Amérique sont en hausse, si bien que toute la circulation métallique à Séville, à Barcelone comme à Gênes, à Venise ou par la navigation du Rhin mise à contribution pour les transports vers les Pays-Bas, est en ordre et fonctionne bien. Ces facilités à la base peuvent créer et créent des illusions, de fausses tranquillités même chez les hommes d'affaires, malgré l'énormité des luttes que l'Espagne a engagées contre une grosse partie de l'Europe, malgré leurs habituelles prudences et la gêne qu'entraîne, une fois de plus, la suspension des sacas de plata à partir de 1589. Le signe le plus alarmant c'est sans doute la tension fiscale qui devient excessive en Castille ; tous les contribuables sont harcelés : les Grands, la haute noblesse, le Clergé, les villes, même les marchands sinon les "hommes d'affaires", et d'énormes sommes de juros sont jetées sur un marché relativement avide.

- De la dernière banqueroute de Philippe II à la première de Philippe III (1607) -

- De la dernière banqueroute de Philippe II à la première de Philippe III (1607) -

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, tome 2 : Destins collectifs et mouvements d'ensemble

Fernand Braudel

Fernand Braudel

Mais l'or du Soudan, ce n'est pas seulement la base de la prospérité de l'Afrique du Nord et de l'Espagne musulmanes de ce bloc de l'Islam occidental qui, coupé des grandes routes de la mer avec le XIIe siècle, fut obligé de vivre sur lui-même. Cet or se relie à la grande histoire de la Méditerranée : il entre dans la circulation générale de la mer à partir du XIVe siècle, peut-être à partir du pèlerinage tapageur à La Mecque de Mansa Moussa, roi du Mali, en 1324.

- L'or soudanais : les précédents -

- L'or soudanais : les précédents -

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, tome 2 : Destins collectifs et mouvements d'ensemble

Fernand Braudel

Fernand Braudel

L'État moderne vient de naître, armé et désarmé tout à la fois, car il ne suffit pas à sa tâche : pour faire la guerre, percevoir les impôts, administrer ses affaires, rendre la justice, il doit s'appuyer sur les hommes d'affaires et les bourgeois en quête de promotion sociale. Mais ceci même est un signe de sa force nouvelle. En Castille où l'on voit admirablement les choses, chacun s'embarque alors dans l'entreprise de l'État, les marchands, les grands seigneurs, les letrados... Toute une course s'organise aux honneurs et profits.

- Les États sont les plus gros entrepreneurs du siècle -

- Les États sont les plus gros entrepreneurs du siècle -

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, tome 2 : Destins collectifs et mouvements d'ensemble

Fernand Braudel

Fernand Braudel

Le commerce au loin, c'est la mise en contact, plus ou moins aisée, de contrées où l'achat se fait à bas prix et d'autres où les ventes sont à haut prix. Pour prendre des exemples connus : acheter des carisee ou les faire fabriquer dans les Cotswolds anglaises et les vendre à Alep ou en Perse ; ou acheter du poivre à Calicut et le revendre à Lisbonne, Venise ou Lubeck.

- Étroitesse et importance du commerce au loin -

- Étroitesse et importance du commerce au loin -

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, tome 2 : Destins collectifs et mouvements d'ensemble

Fernand Braudel

Fernand Braudel

Alors résumons-nous : trop d'hommes d'un côté et pas assez de chevaux ; l'autre trop de chevaux et pas assez d'hommes ! La tolérance de l'Islam viendrait peut-être de ce déséquilibre : il serait trop heureux d'accepter les hommes, quels qu'ils soient, pourvu qu'il les trouve à sa portée.

- Les vides méditerranéens -

- Les vides méditerranéens -

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Fernand Braudel

Lecteurs de Fernand Braudel (1021)Voir plus

Quiz

Voir plus

Colonisation et décolonisation

En quelle année le Français Jacques Cartier a exploré le golfe du Saint-Laurent, au Canada ?

1534

1609

10 questions

20 lecteurs ont répondu

Créer un quiz sur cet auteur20 lecteurs ont répondu