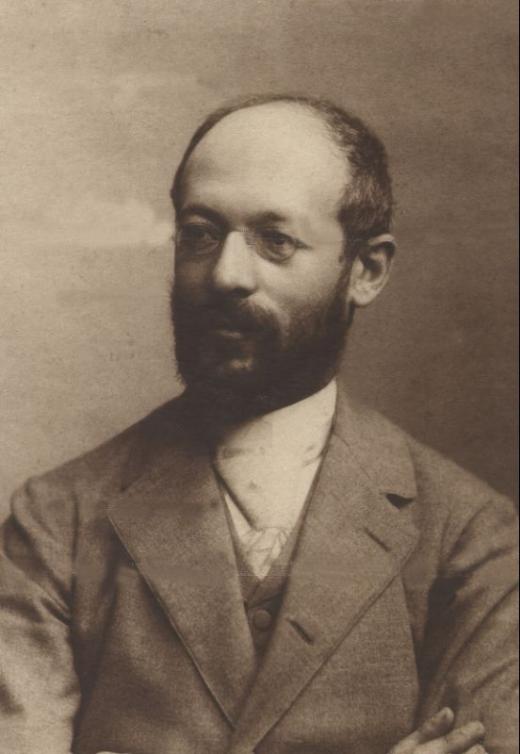

Critiques de Georg Simmel (7)

Simmel pose la sociologie comme une science dotée d'un champ disciplinaire spécifique, la société (p. 41), comme méthode nouvelle (p. 41), et comme science exacte (p. 61). Pourtant il esquive les définitions : Je pars ici de l'idée de la société la plus large, évitant autant que possible toute discussion sur ses définitions : il y a société là où une il y a action réciproque de plusieurs individus. Cette action réciproque naît toujours de certaines pulsions ou en vue de certaines fins (p. 43). Plus loin il déclare: le concept de société recouvre deux significations qui doivent être tenues rigoureusement séparées pour qu'un traitement scientifique soit possible. Elle est d'abord l'ensemble complexe d'individus socialisés, le matériau humain qui a pris une forme sociale, tel que le constitue toute la réalité historique. Mais ensuite la « société » est aussi la somme de ces formes relationnelles grâce auxquelles les individus deviennent justement la société au premier sens du terme. (p. 47). Derrière ce raisonnement circulaire, on voit l'importance pour Simmel de formes sociales ou relationnelles, citées dans le sous-titre, qui ne sont jamais définies. La traductrice, auteure de la préface, s'en trouve embarrassée : elle trouve dans l'ouvrage deux formes d'action réciproque qui s'articulent respectivement en 11 et 6 concepts (p. 29+). Elle ne sort rien de précis de cette fragmentation et conclut avec de prudentes réserves: Si les qualités formelles discutables de la Sociologie ont en partie porté tort à l'auteur, si elles ont découragé plus d'un lecteur, cette difficulté s'est révélé une aubaine pour certains qui ont su développer, expliciter des thèses parfois obscures, et reprendre à leur compte le « regard sociologique » qui confère à ce livre sa singularité et son intérêt (p. 35).

Simmel n'aide pas à fonder la sociologie comme science exacte car il ne décrit pas de méthode nouvelle, n'apporte pas d'observation personnelle et ignore ses pairs. Sa méthode est traditionnelle : l'argumentation par l'autorité des philosophes jusqu'à Kant et par des exemples tirées de l'histoire politique et religieuse jusqu'au milieu du 19ème siècle. Ses rares citations sont anonymes (par ex. Ainsi le plus grand historien de la constitution anglaise remarque à propos de la querelle du puritanisme : « Like every other struggle for liberty, it ended in being a struggle for supremacy », p. 238). Aucun des innombrables faits historiques qu'il rapporte n'est référencé et vérifiable. Il ignore ses contemporains, discute de la division du travail sans citer Durkheim et des conflits entre capitalistes et ouvriers sans mentionner Marx (cité une fois dans un autre contexte p. 286). On a peine à trouver un auteur postérieur à 1850 dans l'index des noms. Son livre est un long discours difficile à pénétrer. Il affectionne les mots difficiles : pléonexie, monarchomaque, Locride epizéphyrienne, syssition, etc. Il place des intertitres censés faciliter la lecture, mais que penser de Signification du nombre pour le groupe dans son ensemble, dans son rapport à d'autres groupes ou à un groupe plus important dont il constitue une partie (p. 152) ? Il n'hésite pas, après de longs développements, à traiter de contre-exemples ou de cas inverses, ce qui est honnête mais n'éclaire pas son discours. Sa rhétorique est parfois fumeuse comme dans le chapitre sur le chiffre deux dans une relation (p. 112) où il convoque l'âme, l'amour, l'enfant, Napoléon, Jésus, le confrérie de l'assiette cassée, Athènes, Voltaire, les domestiques et bien d'autres. Il n'hésite pas aux anecdotes curieuses (voir La société secrète p. 379) et aux assertions baroques, par ex. sur « la sociologie des sens » p. 628+.

L'ouvrage contient de nombreuses et brillantes digressions sur la parure, le style épistolaire, la sociologie du cadeau, la discrétion (qui traite en fait du mariage p. 357), la fidélité, la gratitude, les fonctions sacerdotale, royale et dynastique, leurs symboles (insignes, joyaux, drapeaux), sur l'obligation d'honneur, etc. En revanche il ne traite pas de domaines attendus comme la liberté, la justice ou l'équité, le courage et l'éthique : l'action réciproque de plusieurs individus n'a rien a voir avec l'éthique de la réciprocité de Kant. Ces digressions et ces lacunes dessinent une culture élitiste, personnelle, parfois cynique et réactionnaire : On achète l'amour en donnant de l'esprit. le charme d'un humain dont on veut jouir s'achète grâce à la supériorité de la force de suggestion ou de volonté qu'il veut sentir s'exercer sur lui, ou dont il veut s'imprégner (p. 580). Simmel est méprisant sur le plan politique : En effet, étant donné le niveau intellectuel de ces ouvriers, la qualification de n'importe lequel d'entre eux était plus que douteuse (p. 535). Si une collectivité doit vraiment agir en commun, cela se produira uniquement dans les domaines qui permettent au supérieur de se ravaler au niveau de l'inférieur (p. 541). Il se montre raciste : La force de leur cohésion sociale, leur sentiment de solidarité mutuelle, si efficace dans le pratique, l'exclusion singulière (mais pas toujours complète) de tous les non-Juifs, tout ce lien sociologique n'aurait perdu depuis l'émancipation sa connotation confessionnelle que pour en prendre un autre, capitaliste. C'est précisément pour cette raison que l'on croit que « l'organisation invisible » des Juifs serait invincible (p. 585). La réception des nègres dans le haute société d'Amérique du Nord semble exclue par le simple fait de leur odeur corporelle, et l'aversion mutuelle pleine d'obscurité entre Juifs et Allemands a été ramenée à cette même cause (p. 637).

Dans cette masse de réflexions il y a d'excellentes pages: sur l'arbitrage (médiateur vs arbitre, p. 131+), sur la domination (p. 162+), sur l'éthique de la majorité avec une conclusion aristocratique et pessimiste: C'est ainsi que le vote majoritaire n'est pas seulement une violence faite en pratique à l'un par le grand nombre, mais il devient l'expression exacerbée de la dualité entre la vie propre de l'individu et celle de la totalité sociale, que l'expérience parvient souvent à harmoniser, mais qui reste inconciliable et tragique dans son principe (p. 218), sur la fonction créatrice du conflit (p. 264), sur le hiatus entre le talent et la position : L'a priori de la relation, ce ne sont plus les hommes, avec leurs qualités, qui engendrent la relation sociale, mais ces relations qui sont des formes objectives, des « positions », en quelque sorte des espaces et des contours vides, qui doivent d'abord être « remplis » par des individus (p. 255), ou sur la durée des offices (p. 559+)

Le chapitre sur le pauvre est particulièrement attendu mais on ne peut adhérer à ses conclusions. Simmel relève que la pauvreté est relative et définie par l'assistance. Il distingue le pauvre (l'individu), et la pauvreté (le statut) : L'état vient au secours de la pauvreté, la charité privée au secours du pauvre (p. 478). Il donne Une définition d'une signification non pas individuelle mais sociale de la pauvreté : on est pauvre quand on est secouru (P. 487). Que la pauvreté soit relative est certain et reste d'actualité comme l'illustre le débat actuel sur les seuils de pauvreté en fonction du revenu médian. Mais Simmel place cette relativité dans un système de caste que le secours doit maintenir : Des personnes qui sont pauvres à l'intérieur de leur classe ne le seraient nullement dans une classe plus basse, parce que leurs moyens seraient suffisants pour les besoins typiques de celle-ci (p. 485). L'aide aux pauvres n'a aucune raison d'être plus généreuse envers le sujet, quantitativement et qualitativement, que ne l'exige le maintien de la totalité dans son statu quo (p. 458). On ne doit prendre dans la poche du contribuable que le minimum dont le pauvre a absolument besoin pour survivre (p. 469). Ainsi il est tout à fait adéquat à la nature des actions de la collectivité que les services qu'elle rend en tant que telle soient réduits au minimum (p. 476). Il voit dans la pauvreté une faute contre la collectivité : La pauvreté présente un large éventail de situations : depuis le prolétaire criminel, qui voit dans tous ceux qui sont bien habillés un ennemi, un représentant de la classe qui l'a « déshérité », et qu'il va donc dévaliser avec bonne conscience, jusqu'au mendiant plein d'humilité, qui supplie qu'on lui fasse l'aumône « pour l'amour de Dieu », c'est à dire comme si chaque individu avait le devoir de combler les lacunes d'un ordre certes voulu, mais pas complètement réalisé par Dieu (p. 455, le pauvre est encore comparé au criminel p. 479 et 487). L'assistance aux pauvres occupe dans la téléologie juridique la même place que la protection des animaux (p. 459). Même la charité est instrumentalisée: Lorsque Jésus dit au jeune homme riche : donne tes biens aux pauvres, il ne se souciait visiblement pas des pauvres, mais seulement de l'âme du jeune homme (p. 457). Je ne sais pas si la parabole est une fable et ce qu'en dit l'exégèse, mais cette prise de bénéfice pour le jeune homme illustre un point de vue de Simmel plutôt que la notion christique de charité. Enfin Simmel ignore les pauvres qu'il ne voit pas et qui n'ont pas accès à l'assistance, les exclus dans sa société et ceux pour qui aucune assistance n'est possible, dans les pays radicalement pauvres où le dénuement est complet et général. Ce qui est malheureux pour l'ouvrage est que sa position conservatrice dispense Simmel d'une analyse sociologique de la solidarité, de l'assurance maladie (proposée par Bismarck dès 1880) de la fonction distributive de l'impôt.

Simmel est un homme favorisé par l'intelligence et la fortune qui propose sa vision personnelle de la sociologie, une vision panoramique, globalisante mais désorganisée, fondée la culture du 19ème siècle et ses préjugés. Son livre est une carrière où le curieux (à la recherche du « regard sociologique »?) peut piocher un matériau qu'il devra actualiser.

Simmel n'aide pas à fonder la sociologie comme science exacte car il ne décrit pas de méthode nouvelle, n'apporte pas d'observation personnelle et ignore ses pairs. Sa méthode est traditionnelle : l'argumentation par l'autorité des philosophes jusqu'à Kant et par des exemples tirées de l'histoire politique et religieuse jusqu'au milieu du 19ème siècle. Ses rares citations sont anonymes (par ex. Ainsi le plus grand historien de la constitution anglaise remarque à propos de la querelle du puritanisme : « Like every other struggle for liberty, it ended in being a struggle for supremacy », p. 238). Aucun des innombrables faits historiques qu'il rapporte n'est référencé et vérifiable. Il ignore ses contemporains, discute de la division du travail sans citer Durkheim et des conflits entre capitalistes et ouvriers sans mentionner Marx (cité une fois dans un autre contexte p. 286). On a peine à trouver un auteur postérieur à 1850 dans l'index des noms. Son livre est un long discours difficile à pénétrer. Il affectionne les mots difficiles : pléonexie, monarchomaque, Locride epizéphyrienne, syssition, etc. Il place des intertitres censés faciliter la lecture, mais que penser de Signification du nombre pour le groupe dans son ensemble, dans son rapport à d'autres groupes ou à un groupe plus important dont il constitue une partie (p. 152) ? Il n'hésite pas, après de longs développements, à traiter de contre-exemples ou de cas inverses, ce qui est honnête mais n'éclaire pas son discours. Sa rhétorique est parfois fumeuse comme dans le chapitre sur le chiffre deux dans une relation (p. 112) où il convoque l'âme, l'amour, l'enfant, Napoléon, Jésus, le confrérie de l'assiette cassée, Athènes, Voltaire, les domestiques et bien d'autres. Il n'hésite pas aux anecdotes curieuses (voir La société secrète p. 379) et aux assertions baroques, par ex. sur « la sociologie des sens » p. 628+.

L'ouvrage contient de nombreuses et brillantes digressions sur la parure, le style épistolaire, la sociologie du cadeau, la discrétion (qui traite en fait du mariage p. 357), la fidélité, la gratitude, les fonctions sacerdotale, royale et dynastique, leurs symboles (insignes, joyaux, drapeaux), sur l'obligation d'honneur, etc. En revanche il ne traite pas de domaines attendus comme la liberté, la justice ou l'équité, le courage et l'éthique : l'action réciproque de plusieurs individus n'a rien a voir avec l'éthique de la réciprocité de Kant. Ces digressions et ces lacunes dessinent une culture élitiste, personnelle, parfois cynique et réactionnaire : On achète l'amour en donnant de l'esprit. le charme d'un humain dont on veut jouir s'achète grâce à la supériorité de la force de suggestion ou de volonté qu'il veut sentir s'exercer sur lui, ou dont il veut s'imprégner (p. 580). Simmel est méprisant sur le plan politique : En effet, étant donné le niveau intellectuel de ces ouvriers, la qualification de n'importe lequel d'entre eux était plus que douteuse (p. 535). Si une collectivité doit vraiment agir en commun, cela se produira uniquement dans les domaines qui permettent au supérieur de se ravaler au niveau de l'inférieur (p. 541). Il se montre raciste : La force de leur cohésion sociale, leur sentiment de solidarité mutuelle, si efficace dans le pratique, l'exclusion singulière (mais pas toujours complète) de tous les non-Juifs, tout ce lien sociologique n'aurait perdu depuis l'émancipation sa connotation confessionnelle que pour en prendre un autre, capitaliste. C'est précisément pour cette raison que l'on croit que « l'organisation invisible » des Juifs serait invincible (p. 585). La réception des nègres dans le haute société d'Amérique du Nord semble exclue par le simple fait de leur odeur corporelle, et l'aversion mutuelle pleine d'obscurité entre Juifs et Allemands a été ramenée à cette même cause (p. 637).

Dans cette masse de réflexions il y a d'excellentes pages: sur l'arbitrage (médiateur vs arbitre, p. 131+), sur la domination (p. 162+), sur l'éthique de la majorité avec une conclusion aristocratique et pessimiste: C'est ainsi que le vote majoritaire n'est pas seulement une violence faite en pratique à l'un par le grand nombre, mais il devient l'expression exacerbée de la dualité entre la vie propre de l'individu et celle de la totalité sociale, que l'expérience parvient souvent à harmoniser, mais qui reste inconciliable et tragique dans son principe (p. 218), sur la fonction créatrice du conflit (p. 264), sur le hiatus entre le talent et la position : L'a priori de la relation, ce ne sont plus les hommes, avec leurs qualités, qui engendrent la relation sociale, mais ces relations qui sont des formes objectives, des « positions », en quelque sorte des espaces et des contours vides, qui doivent d'abord être « remplis » par des individus (p. 255), ou sur la durée des offices (p. 559+)

Le chapitre sur le pauvre est particulièrement attendu mais on ne peut adhérer à ses conclusions. Simmel relève que la pauvreté est relative et définie par l'assistance. Il distingue le pauvre (l'individu), et la pauvreté (le statut) : L'état vient au secours de la pauvreté, la charité privée au secours du pauvre (p. 478). Il donne Une définition d'une signification non pas individuelle mais sociale de la pauvreté : on est pauvre quand on est secouru (P. 487). Que la pauvreté soit relative est certain et reste d'actualité comme l'illustre le débat actuel sur les seuils de pauvreté en fonction du revenu médian. Mais Simmel place cette relativité dans un système de caste que le secours doit maintenir : Des personnes qui sont pauvres à l'intérieur de leur classe ne le seraient nullement dans une classe plus basse, parce que leurs moyens seraient suffisants pour les besoins typiques de celle-ci (p. 485). L'aide aux pauvres n'a aucune raison d'être plus généreuse envers le sujet, quantitativement et qualitativement, que ne l'exige le maintien de la totalité dans son statu quo (p. 458). On ne doit prendre dans la poche du contribuable que le minimum dont le pauvre a absolument besoin pour survivre (p. 469). Ainsi il est tout à fait adéquat à la nature des actions de la collectivité que les services qu'elle rend en tant que telle soient réduits au minimum (p. 476). Il voit dans la pauvreté une faute contre la collectivité : La pauvreté présente un large éventail de situations : depuis le prolétaire criminel, qui voit dans tous ceux qui sont bien habillés un ennemi, un représentant de la classe qui l'a « déshérité », et qu'il va donc dévaliser avec bonne conscience, jusqu'au mendiant plein d'humilité, qui supplie qu'on lui fasse l'aumône « pour l'amour de Dieu », c'est à dire comme si chaque individu avait le devoir de combler les lacunes d'un ordre certes voulu, mais pas complètement réalisé par Dieu (p. 455, le pauvre est encore comparé au criminel p. 479 et 487). L'assistance aux pauvres occupe dans la téléologie juridique la même place que la protection des animaux (p. 459). Même la charité est instrumentalisée: Lorsque Jésus dit au jeune homme riche : donne tes biens aux pauvres, il ne se souciait visiblement pas des pauvres, mais seulement de l'âme du jeune homme (p. 457). Je ne sais pas si la parabole est une fable et ce qu'en dit l'exégèse, mais cette prise de bénéfice pour le jeune homme illustre un point de vue de Simmel plutôt que la notion christique de charité. Enfin Simmel ignore les pauvres qu'il ne voit pas et qui n'ont pas accès à l'assistance, les exclus dans sa société et ceux pour qui aucune assistance n'est possible, dans les pays radicalement pauvres où le dénuement est complet et général. Ce qui est malheureux pour l'ouvrage est que sa position conservatrice dispense Simmel d'une analyse sociologique de la solidarité, de l'assurance maladie (proposée par Bismarck dès 1880) de la fonction distributive de l'impôt.

Simmel est un homme favorisé par l'intelligence et la fortune qui propose sa vision personnelle de la sociologie, une vision panoramique, globalisante mais désorganisée, fondée la culture du 19ème siècle et ses préjugés. Son livre est une carrière où le curieux (à la recherche du « regard sociologique »?) peut piocher un matériau qu'il devra actualiser.

Simmel avait l'esprit fécond! Avec une approche originale, il décrypte ce phénomène qu'est l'argent en l'abordant par trois côtés. L'économie, la philosophie, et peut-être surtout, la psychologie.

Le résultat est plein d'enseignements. Le principal consiste à analyser la démarche humaine de satisfaction des buts, ce qu'il appelle ici les fins. On connaît l'adage 'la fin justifie les moyens'. Et le roi des moyens, c'est bien l'argent, au point qu'il est devenu une fin. Pourquoi?

Tout d'abord, celui qui possède 20 000 Euros a plus de pouvoir que celui qui possède un bien équivalent - par exemple, une voiture de 20 000 Euros. En effet, avec 20 000 Euros, on a aussi le pouvoir du choix, le choix entre toutes les voitures qui coûtent ce même prix. Sans compter le pouvoir d'acheter autre chose, ou même rien!

Ce pouvoir du riche est attesté par le mépris dans lequel on tient les pauvres, et le respect que l'on montre envers les riches: la richesse équivaudrait à une sorte de mérite moral.

Ensuite, chaque individu n'a pas de notion précise d'un but final. Atteindre le bonheur, peut-être ? Mais cela paraît bien trop abstrait. Alors, on se contente d'une série d'étapes intermédiaires, comme par exemple acquérir des biens ou de l'argent. Et ces étapes deviennent un but en soi.

Plus les sociétés deviennent complexes, plus il est difficile de se représenter un but. Aux temps préhistoriques, il s'agissait seulement de se nourrir et de s'abriter des bêtes féroces. Mais au stade industriel, le but principal est de produire. Or, la production n'est qu'un moyen. Ici encore, le moyen a remplacé la fin.

On trouvera aussi dans cet ouvrage des idées originales et même iconoclastes. Exemple: si l'Eglise a exalté la pauvreté et condamné la richesse, c'est peut-être parce que l'argent est la plus proche incarnation de Dieu: par la puissance qu'il procure, par sa capacité à exprimer l'équivalence de toutes les valeurs, il s'élève au-dessus de la diversité des objets.

Le résultat est plein d'enseignements. Le principal consiste à analyser la démarche humaine de satisfaction des buts, ce qu'il appelle ici les fins. On connaît l'adage 'la fin justifie les moyens'. Et le roi des moyens, c'est bien l'argent, au point qu'il est devenu une fin. Pourquoi?

Tout d'abord, celui qui possède 20 000 Euros a plus de pouvoir que celui qui possède un bien équivalent - par exemple, une voiture de 20 000 Euros. En effet, avec 20 000 Euros, on a aussi le pouvoir du choix, le choix entre toutes les voitures qui coûtent ce même prix. Sans compter le pouvoir d'acheter autre chose, ou même rien!

Ce pouvoir du riche est attesté par le mépris dans lequel on tient les pauvres, et le respect que l'on montre envers les riches: la richesse équivaudrait à une sorte de mérite moral.

Ensuite, chaque individu n'a pas de notion précise d'un but final. Atteindre le bonheur, peut-être ? Mais cela paraît bien trop abstrait. Alors, on se contente d'une série d'étapes intermédiaires, comme par exemple acquérir des biens ou de l'argent. Et ces étapes deviennent un but en soi.

Plus les sociétés deviennent complexes, plus il est difficile de se représenter un but. Aux temps préhistoriques, il s'agissait seulement de se nourrir et de s'abriter des bêtes féroces. Mais au stade industriel, le but principal est de produire. Or, la production n'est qu'un moyen. Ici encore, le moyen a remplacé la fin.

On trouvera aussi dans cet ouvrage des idées originales et même iconoclastes. Exemple: si l'Eglise a exalté la pauvreté et condamné la richesse, c'est peut-être parce que l'argent est la plus proche incarnation de Dieu: par la puissance qu'il procure, par sa capacité à exprimer l'équivalence de toutes les valeurs, il s'élève au-dessus de la diversité des objets.

Sont exposées ici deux études sociologiques courtes développant l’idée selon laquelle les hommes vivant dans les villes modernes se détachent du monde tout en y étant plus intimement liés. Si l’on est déterminé à ignorer son voisin de pallier, c’est que la proximité qui nous lie à son individualité nous inquiète dans la mesure où ce rapprochement implique une perte de notre autonomie. A l’expliquer à un citadin, on peut encore se faire comprendre et pourtant cette idée affole l’habitant de la campagne qui nous ferait presque passer pour des monstres. Si nous devions avoir des égards pour tous les habitants de la cité galopante nous serions aliénés par la trop grande quantité d’information absorbée, sans compter que nos temps de trajet seraient rallongés de beaucoup. En quelque sorte nous protégeons notre individualité en étant indifférents aux autres.

Je suis moins d’accord avec Simmel sur le caractère «blasé» qu’il retrouve chez les citadins : certes on se blinde en se coupant de pas mal d’émotions, les sensations peuvent s’émousser à certains moment. Mais aucun autre espace sur terre ne concentre une énergie et une diversité aussi grandes que les villes. Souffrant d’une réputation sulfureuse depuis l’antiquité, elles offrent pourtant tous les ingrédients nécessaires à notre émerveillement.

L’étude sur la sociologie des sens met en perspective la contribution de nos sens dans la construction du rapport aux autres, spécifiquement dans les grandes villes modernes. L’apport de Simmel prend un coup dans l’aile lorsqu’il expose la complétude de l’ouï par rapport à la vue qui ne donne qu’une perception partielle : on ne peut pas se boucher les oreilles (du moins on évite) alors que l’on peut diriger notre regard là où l’on veut. Un siècle plus tard le rapport des sens a subit une révolution puisque aujourd’hui, grâce aux portables et aux casques, les citadins sont coupés du monde en pleine ville. Autistes mais canalisés et inoffensifs.

Je suis moins d’accord avec Simmel sur le caractère «blasé» qu’il retrouve chez les citadins : certes on se blinde en se coupant de pas mal d’émotions, les sensations peuvent s’émousser à certains moment. Mais aucun autre espace sur terre ne concentre une énergie et une diversité aussi grandes que les villes. Souffrant d’une réputation sulfureuse depuis l’antiquité, elles offrent pourtant tous les ingrédients nécessaires à notre émerveillement.

L’étude sur la sociologie des sens met en perspective la contribution de nos sens dans la construction du rapport aux autres, spécifiquement dans les grandes villes modernes. L’apport de Simmel prend un coup dans l’aile lorsqu’il expose la complétude de l’ouï par rapport à la vue qui ne donne qu’une perception partielle : on ne peut pas se boucher les oreilles (du moins on évite) alors que l’on peut diriger notre regard là où l’on veut. Un siècle plus tard le rapport des sens a subit une révolution puisque aujourd’hui, grâce aux portables et aux casques, les citadins sont coupés du monde en pleine ville. Autistes mais canalisés et inoffensifs.

Un fouillis de concepts dans le désordre, une boite à idées, une énumération, l'épuisement d'un sujet point par point.

Abordé du point de vue de l'individu, des relations interindividuelles, du collectif, ect... Simmel opère comme dans les autres de ces petit opus, il vas même jusqu'à nous donner un contre-pied du secret-la parure-ce que l'on montre.

cela ne transforme pas notre regard sur le monde, mais sa nous montre une seul notion, le secret, sous un grand nombre d'éclairages différents.

Abordé du point de vue de l'individu, des relations interindividuelles, du collectif, ect... Simmel opère comme dans les autres de ces petit opus, il vas même jusqu'à nous donner un contre-pied du secret-la parure-ce que l'on montre.

cela ne transforme pas notre regard sur le monde, mais sa nous montre une seul notion, le secret, sous un grand nombre d'éclairages différents.

Les éditions Allia ont eu l’excellente idée de rééditer un des essayistes allemands les plus importants du début du 20e siècle, Georg Simmel. Auteur de l’incontournable « Philosophie de l’argent », Simmel s’intéresse cette fois-ci à un phénomène fiévreux qui prendra une ampleur sacrée au fil des décennies à suivre : la mode.

Simmel a pressenti, à l’orée d’un siècle fulgurant à venir, l’importance de la mode qui se singularise un peu partout en Europe. Et cela, avant le sacre qu’allait connaître le phénomène avec l’avènement des premières stars du 7e art, et d’autres artistes qui mettront la mode, en tant que style de vie, au pinacle de la distinction sociale.

Ce qui est impressionnant, avec cet essai, c’est qu’il a mis en lumière, avant l’heure, tout ce qui allait caractériser la mode avec ses nombreuses caractéristiques intrinsèques, dans les années à venir. L’auteur démontre, arguments à l’appui, les nombreuses subtilités de la mode, et pourquoi elle est devenue si dominante dans une société purement capitaliste. L’essai a beau être court, mais il va au cœur du sujet, sans aucune digression, avec une perspective impartiale (Simmel ne condamne pas la mode, mais n’en fait un éloge dithyrambique non plus.) C’est ce qui rend cet essai intéressant, et toujours d’actualité malgré le fait qu’il s’est écoulé presque un siècle depuis sa rédaction.

Si les tendances de la mode ont drastiquement changé, son essence reste la même ; l’imitation dans un premier temps, et secondement, la différenciation. Cette balance primordiale fait de la mode, comme philosophie de la vie, une façon de s’exprimer sans mots, à travers un accoutrement, un style, une allure.

Simmel parle de « victime de la mode », qui ne jure que par les tendances, mêmes fugaces, d’une mode pour laquelle il manifeste un désir obsédant de s’identifier. Le nivellement social, ainsi que la forte croissance depuis le 19e siècle d’une classe bourgeoise hissée par l’industrialisation, a favorisé exponentiellement le culte de la mode. La classe moyenne, même sans appartenir à une classe bourgeoise, souhaite, ne serait-ce qu’à travers une apparence, appartenir symboliquement à une classe supérieure, matériellement partant. Une tendance qui est toujours fortement courante de nos jours d’ailleurs...

Je vous conseille vivement ce court essai sur la mode de Georg Simmel, éclairant, allègre à parcourir, et excellemment écrit. Ce livre n’a pas perdu de son intérêt et perspicacité.

Simmel a pressenti, à l’orée d’un siècle fulgurant à venir, l’importance de la mode qui se singularise un peu partout en Europe. Et cela, avant le sacre qu’allait connaître le phénomène avec l’avènement des premières stars du 7e art, et d’autres artistes qui mettront la mode, en tant que style de vie, au pinacle de la distinction sociale.

Ce qui est impressionnant, avec cet essai, c’est qu’il a mis en lumière, avant l’heure, tout ce qui allait caractériser la mode avec ses nombreuses caractéristiques intrinsèques, dans les années à venir. L’auteur démontre, arguments à l’appui, les nombreuses subtilités de la mode, et pourquoi elle est devenue si dominante dans une société purement capitaliste. L’essai a beau être court, mais il va au cœur du sujet, sans aucune digression, avec une perspective impartiale (Simmel ne condamne pas la mode, mais n’en fait un éloge dithyrambique non plus.) C’est ce qui rend cet essai intéressant, et toujours d’actualité malgré le fait qu’il s’est écoulé presque un siècle depuis sa rédaction.

Si les tendances de la mode ont drastiquement changé, son essence reste la même ; l’imitation dans un premier temps, et secondement, la différenciation. Cette balance primordiale fait de la mode, comme philosophie de la vie, une façon de s’exprimer sans mots, à travers un accoutrement, un style, une allure.

Simmel parle de « victime de la mode », qui ne jure que par les tendances, mêmes fugaces, d’une mode pour laquelle il manifeste un désir obsédant de s’identifier. Le nivellement social, ainsi que la forte croissance depuis le 19e siècle d’une classe bourgeoise hissée par l’industrialisation, a favorisé exponentiellement le culte de la mode. La classe moyenne, même sans appartenir à une classe bourgeoise, souhaite, ne serait-ce qu’à travers une apparence, appartenir symboliquement à une classe supérieure, matériellement partant. Une tendance qui est toujours fortement courante de nos jours d’ailleurs...

Je vous conseille vivement ce court essai sur la mode de Georg Simmel, éclairant, allègre à parcourir, et excellemment écrit. Ce livre n’a pas perdu de son intérêt et perspicacité.

Je n’adhérais déjà franchement pas au capitalisme libéral avant de lire Psychologie de l’argent (1). La lecture de cette très intéressante thèse a plus que confirmé mes impressions négatives sur l’argent et les croyances qui l’accompagnent. L’argent, je le définis comme une conséquence du péché originel. Concrètement, il s’agit d’un livre court mais véritablement incisif. Il ouvre de réelles perspectives philosophiques et intellectuelles, au point qu’il me donne déjà l’envie de lire Philosophie de l’argent, ouvrage majeur de Simmel en 600 pages.

Dans la préface commise par Alain Deneault (2), nous lisons avec intérêt ce propos : « Il ressort de cette vaste étude que l’argent ne soutient pas seulement la pensée et les affects en cause dans les opérations de mise en valeur, mais qu’il permet surtout d’en faire l’économie ». Le préfacier précise sa pensée de la manière suivante : « L’argent ne permet pas d’apprécier la complexité et l’importance des desseins, du labeur et de l’ingéniosité en cause dans la production de ce que nous acquérons, il sert à faire l’économie de cette prise de conscience ».

En partant de ce principe, il y a un exemple marquant sur lequel Simmel s’appuie pour justifier son analyse. Il considère que dans un passé pas si lointain, nos ancêtres n’auraient jamais accepté un vulgaire morceau de papier présentant un ou plusieurs chiffres, sans que celui-ci n’offrît une contrepartie réelle et tangible. Aujourd’hui, nos contemporains préfèrent, dans la très grande majorité, disposer d’un chèque sur lequel est inscrit 1000 euros, que de posséder trois poules ou leur potager. En prenant en compte cette remarque, nous nous apercevons de la puissance phénoménale d’attraction du capitalisme libéral. Ce dernier se caractérise en réalité et avant tout comme une philosophie de l’avoir plus que comme une philosophie de l’être ou de l’essence.

Ainsi, Simmel explique : « Il est entendu dans le développement historique de l’argent que celui-ci devait être à l’origine une valeur autonome ; car tant que l’Etat battant monnaie ne garantissait pas encore à l’individu la valorisation ultérieure de la rétribution qu’il avait obtenue pour une marchandise, personne n’était assez fou pour s’en départir sans obtenir en échange une valeur réelle ». Pourtant, en France nous avons connu des périodes où les assignats (3) - véritable ancêtre de la monnaie-papier ou monnaie de singe actuelle - rencontraient un véritable succès, avant de désenchanter ses porteurs, qui pour la plupart d’entre eux se retrouvèrent un beau matin ruinés, quand ils tentèrent d’échanger leurs feuillets maculés d’encre noire contre des pièces sonnantes et trébuchantes.

Par conséquent, le préfacier écrit : « Le philosophe de Berlin décrit dans ces deux essais un processus propre à la modernité, à savoir que l’argent, de moyen, est devenu fin. Et sans jamais varier son argument, Simmel lui-même passe progressivement d’apologiste des puissances de l’argent à critique de ces mêmes puissances ». De fait, Deneault note que « l’argent s’érige en valeur suprême et passe pour le Dieu de notre temps ». C’est triste mais nous le subissons quotidiennement. Or, dans l’Evangile de Luc Jésus dit : « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon » (4).

A l’aune de ces considérations factuelles et convaincantes, nous ne pouvons qu’approuver cette idée : « Etant donné son caractère anonyme et l’extraordinaire expansion mondiale dont il a fait l’objet, l’argent réduit les relations humaines à des actes transactionnels désincarnés et génère un certain nombre de pathologies dont Simmel livre un recensement ». Simmel étudie avec brio le comportement de l'avare et du dépensier compulsif, à l’aide de passionnantes observations historiques et sociologiques. Il en arrive aussi à décrypter les liens générés ou dégénérés par l’argent. L’argent, comme le démontre Simmel, devient véritablement l’outil de l'individualisme moderne que nous rejetons de toutes nos forces. Cependant, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, la possession de l’argent donne un sentiment de liberté, mais les possesseurs de celui-ci se transforment souvent en esclaves de ce qu’ils croient posséder. Malheureusement beaucoup perdent leur vie à la gagner…

Dans une société capitaliste libérale où le divertissement devient une des normes fondamentales, les insatisfaits sont chaque jour plus nombreux. Effectivement, tous ne disposent pas de moyens conséquents pour subvenir à des besoins constamment plus pressants et diversifiés - souvent inutiles ou fallacieux - présentés avec astuce par des campagnes de publicités massives, nécessairement idiotes et manipulatrices. A terme, même si Simmel ne traite pas de ce sujet dans son livre, nous pouvons envisager que l’Etat en France imposera le revenu universel pour calmer les tensions sociales et les désordres économiques provoqués par ce système de consommation à outrance.

L’argent, notamment sa valeur réelle ou supposée, définit dans ce système les nouvelles hiérarchies humaines. Il reste pour certains un critère objectif de comparaison, mais loin de rendre les Hommes heureux, l’argent entretient de manière permanente la croyance dans l’illusion du bonheur et du bien-être. Cette mode pourrait être résumée de la manière suivante : je consomme donc je vis. De nos jours, les Hommes-Consommateurs sont prêts à contracter un crédit à un taux parfois très élevé pour acheter un smartphone dernier cri ou pour partir en vacances. C’est littéralement effrayant.

Simmel, sociologue atypique et hétérodoxe, a pratiqué comme beaucoup d’intellectuels des siècles précédents l’interdisciplinarité. Suite à ses études sur les sociétés humaines, il pose ce pertinent constat : « La différence entre l’état primitif et l’état civilisé se mesure au nombre de segments qui séparent l’acte immédiat et sa fin ultime : lorsque la chaîne des causes et des effets n’est connue que partiellement et de façon fragmentaire, il faut que le processus permettant l’avènement d’une fin réalise cette dernière immédiatement ». Tous les jours, que ce soit pour nous nourrir ou nous vêtir, nous sommes victimes conscientes ou inconscientes de « ces segments » posés voire imposés entre notre acte et sa réalisation. Certes, il existe des alternatives, mais elles ne constituent que de trop rares exceptions. Le trop grand nombre d’intermédiaires - financiers, grossistes, revendeurs, etc. - perturbe véritablement les chaînes de la transmission…

L’auteur poursuit son raisonnement : « Le progrès de l’esprit public se reflète donc dans l’augmentation de dispositions par le biais desquelles l’individu peut parvenir au moins indirectement à des fins auxquelles il lui est difficile ou invraisemblable d’arriver immédiatement ». En définitive, Simmel estime que « l’argent dévoile, après la disparition des circonstances qui permettraient à la conscience des valeurs de se concentrer sur lui, sa véritable nature de simple moyen, de moyen qui devient inutile et insatisfaisant dès que la vie tourne entièrement autour de lui ». Chacun pourra aisément peser la validité de cette pensée, surtout dans un monde ultra financiarisé comme le nôtre.

Simmel pense que « le caractère blasé de nos classes aisées en découle ; quand l’argent devient ainsi le dénominateur commun de toutes les valeurs possibles de la vie, quand la question n’est plus de savoir quelle est leur valeur, mais combien elles valent, leur individualité s’en trouve amoindrie ». D’où la névrose et la fuite éperdue des uns et des autres vers les paradis artificiels de toutes sortes. De même, et Simmel l’évoque justement, certains se dédouanent en réalisant des dons à des associations caritatives œuvrant à des milliers de kilomètres de chez eux. Cela couvre d’un voile le regard des donateurs. En effet, cet acte les empêche de comprendre la détresse de leur prochain, et de vraiment saisir le rôle des bénévoles sur le terrain, tout en se donnant bonne conscience : je paie donc j’agis. L’argent soustrait au cerveau des questions essentielles… et finalement déresponsabilise les individus.

En guise de conclusion, nous citons une dernière fois Simmel, parce qu’il décortique parfaitement cette psychologie, si particulière, de l’argent : « L’argent est vulgaire parce qu’il est l’équivalent de tout et n’importe quoi ; seul l’individuel est distingué ; ce qui équivaut à beaucoup de choses est équivalent à la plus vile d’entre elles et rabaisse pour cette raison même les choses les plus élevées au niveau des plus viles ». Pour finir, nous disons que l’argent tel qu’il est vu par ses différents promoteurs se montre comme un véritable agent du relativisme, car si tout se vaut, rien ne vaut : le laid égale le beau et la notion de mérite disparaît parce que tout peut s’acheter ou se louer, même l’utérus des femmes…

Franck ABED

(1) Deux ou trois choses que l’on ne vous dit jamais sur le capitalisme par Ha-Joon Chang, août 2019, par l’auteur

(2) Philosophe québécois né en 1970

(3) L’assignat est une monnaie fiduciaire mise en place sous la Révolution française. A l’origine, il s’agissait d’un titre d’emprunt émis par le Trésor en 1789, et dont la valeur est gagée sur les biens nationaux par assignation. Les assignats deviennent une monnaie de circulation et d’échange en 1791, et les assemblées révolutionnaires multiplient les émissions, qui entraînent une forte inflation. Le cours légal des assignats est supprimé par la loi du 2 prairial an V. Voir également le système de Law, parfaitement décrit dans Le Bossu, roman de cape et d'épée de Paul Féval.

(4) Chapitre 16, verset 13

Lien : http://franckabed.unblog.fr/..

Dans la préface commise par Alain Deneault (2), nous lisons avec intérêt ce propos : « Il ressort de cette vaste étude que l’argent ne soutient pas seulement la pensée et les affects en cause dans les opérations de mise en valeur, mais qu’il permet surtout d’en faire l’économie ». Le préfacier précise sa pensée de la manière suivante : « L’argent ne permet pas d’apprécier la complexité et l’importance des desseins, du labeur et de l’ingéniosité en cause dans la production de ce que nous acquérons, il sert à faire l’économie de cette prise de conscience ».

En partant de ce principe, il y a un exemple marquant sur lequel Simmel s’appuie pour justifier son analyse. Il considère que dans un passé pas si lointain, nos ancêtres n’auraient jamais accepté un vulgaire morceau de papier présentant un ou plusieurs chiffres, sans que celui-ci n’offrît une contrepartie réelle et tangible. Aujourd’hui, nos contemporains préfèrent, dans la très grande majorité, disposer d’un chèque sur lequel est inscrit 1000 euros, que de posséder trois poules ou leur potager. En prenant en compte cette remarque, nous nous apercevons de la puissance phénoménale d’attraction du capitalisme libéral. Ce dernier se caractérise en réalité et avant tout comme une philosophie de l’avoir plus que comme une philosophie de l’être ou de l’essence.

Ainsi, Simmel explique : « Il est entendu dans le développement historique de l’argent que celui-ci devait être à l’origine une valeur autonome ; car tant que l’Etat battant monnaie ne garantissait pas encore à l’individu la valorisation ultérieure de la rétribution qu’il avait obtenue pour une marchandise, personne n’était assez fou pour s’en départir sans obtenir en échange une valeur réelle ». Pourtant, en France nous avons connu des périodes où les assignats (3) - véritable ancêtre de la monnaie-papier ou monnaie de singe actuelle - rencontraient un véritable succès, avant de désenchanter ses porteurs, qui pour la plupart d’entre eux se retrouvèrent un beau matin ruinés, quand ils tentèrent d’échanger leurs feuillets maculés d’encre noire contre des pièces sonnantes et trébuchantes.

Par conséquent, le préfacier écrit : « Le philosophe de Berlin décrit dans ces deux essais un processus propre à la modernité, à savoir que l’argent, de moyen, est devenu fin. Et sans jamais varier son argument, Simmel lui-même passe progressivement d’apologiste des puissances de l’argent à critique de ces mêmes puissances ». De fait, Deneault note que « l’argent s’érige en valeur suprême et passe pour le Dieu de notre temps ». C’est triste mais nous le subissons quotidiennement. Or, dans l’Evangile de Luc Jésus dit : « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon » (4).

A l’aune de ces considérations factuelles et convaincantes, nous ne pouvons qu’approuver cette idée : « Etant donné son caractère anonyme et l’extraordinaire expansion mondiale dont il a fait l’objet, l’argent réduit les relations humaines à des actes transactionnels désincarnés et génère un certain nombre de pathologies dont Simmel livre un recensement ». Simmel étudie avec brio le comportement de l'avare et du dépensier compulsif, à l’aide de passionnantes observations historiques et sociologiques. Il en arrive aussi à décrypter les liens générés ou dégénérés par l’argent. L’argent, comme le démontre Simmel, devient véritablement l’outil de l'individualisme moderne que nous rejetons de toutes nos forces. Cependant, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, la possession de l’argent donne un sentiment de liberté, mais les possesseurs de celui-ci se transforment souvent en esclaves de ce qu’ils croient posséder. Malheureusement beaucoup perdent leur vie à la gagner…

Dans une société capitaliste libérale où le divertissement devient une des normes fondamentales, les insatisfaits sont chaque jour plus nombreux. Effectivement, tous ne disposent pas de moyens conséquents pour subvenir à des besoins constamment plus pressants et diversifiés - souvent inutiles ou fallacieux - présentés avec astuce par des campagnes de publicités massives, nécessairement idiotes et manipulatrices. A terme, même si Simmel ne traite pas de ce sujet dans son livre, nous pouvons envisager que l’Etat en France imposera le revenu universel pour calmer les tensions sociales et les désordres économiques provoqués par ce système de consommation à outrance.

L’argent, notamment sa valeur réelle ou supposée, définit dans ce système les nouvelles hiérarchies humaines. Il reste pour certains un critère objectif de comparaison, mais loin de rendre les Hommes heureux, l’argent entretient de manière permanente la croyance dans l’illusion du bonheur et du bien-être. Cette mode pourrait être résumée de la manière suivante : je consomme donc je vis. De nos jours, les Hommes-Consommateurs sont prêts à contracter un crédit à un taux parfois très élevé pour acheter un smartphone dernier cri ou pour partir en vacances. C’est littéralement effrayant.

Simmel, sociologue atypique et hétérodoxe, a pratiqué comme beaucoup d’intellectuels des siècles précédents l’interdisciplinarité. Suite à ses études sur les sociétés humaines, il pose ce pertinent constat : « La différence entre l’état primitif et l’état civilisé se mesure au nombre de segments qui séparent l’acte immédiat et sa fin ultime : lorsque la chaîne des causes et des effets n’est connue que partiellement et de façon fragmentaire, il faut que le processus permettant l’avènement d’une fin réalise cette dernière immédiatement ». Tous les jours, que ce soit pour nous nourrir ou nous vêtir, nous sommes victimes conscientes ou inconscientes de « ces segments » posés voire imposés entre notre acte et sa réalisation. Certes, il existe des alternatives, mais elles ne constituent que de trop rares exceptions. Le trop grand nombre d’intermédiaires - financiers, grossistes, revendeurs, etc. - perturbe véritablement les chaînes de la transmission…

L’auteur poursuit son raisonnement : « Le progrès de l’esprit public se reflète donc dans l’augmentation de dispositions par le biais desquelles l’individu peut parvenir au moins indirectement à des fins auxquelles il lui est difficile ou invraisemblable d’arriver immédiatement ». En définitive, Simmel estime que « l’argent dévoile, après la disparition des circonstances qui permettraient à la conscience des valeurs de se concentrer sur lui, sa véritable nature de simple moyen, de moyen qui devient inutile et insatisfaisant dès que la vie tourne entièrement autour de lui ». Chacun pourra aisément peser la validité de cette pensée, surtout dans un monde ultra financiarisé comme le nôtre.

Simmel pense que « le caractère blasé de nos classes aisées en découle ; quand l’argent devient ainsi le dénominateur commun de toutes les valeurs possibles de la vie, quand la question n’est plus de savoir quelle est leur valeur, mais combien elles valent, leur individualité s’en trouve amoindrie ». D’où la névrose et la fuite éperdue des uns et des autres vers les paradis artificiels de toutes sortes. De même, et Simmel l’évoque justement, certains se dédouanent en réalisant des dons à des associations caritatives œuvrant à des milliers de kilomètres de chez eux. Cela couvre d’un voile le regard des donateurs. En effet, cet acte les empêche de comprendre la détresse de leur prochain, et de vraiment saisir le rôle des bénévoles sur le terrain, tout en se donnant bonne conscience : je paie donc j’agis. L’argent soustrait au cerveau des questions essentielles… et finalement déresponsabilise les individus.

En guise de conclusion, nous citons une dernière fois Simmel, parce qu’il décortique parfaitement cette psychologie, si particulière, de l’argent : « L’argent est vulgaire parce qu’il est l’équivalent de tout et n’importe quoi ; seul l’individuel est distingué ; ce qui équivaut à beaucoup de choses est équivalent à la plus vile d’entre elles et rabaisse pour cette raison même les choses les plus élevées au niveau des plus viles ». Pour finir, nous disons que l’argent tel qu’il est vu par ses différents promoteurs se montre comme un véritable agent du relativisme, car si tout se vaut, rien ne vaut : le laid égale le beau et la notion de mérite disparaît parce que tout peut s’acheter ou se louer, même l’utérus des femmes…

Franck ABED

(1) Deux ou trois choses que l’on ne vous dit jamais sur le capitalisme par Ha-Joon Chang, août 2019, par l’auteur

(2) Philosophe québécois né en 1970

(3) L’assignat est une monnaie fiduciaire mise en place sous la Révolution française. A l’origine, il s’agissait d’un titre d’emprunt émis par le Trésor en 1789, et dont la valeur est gagée sur les biens nationaux par assignation. Les assignats deviennent une monnaie de circulation et d’échange en 1791, et les assemblées révolutionnaires multiplient les émissions, qui entraînent une forte inflation. Le cours légal des assignats est supprimé par la loi du 2 prairial an V. Voir également le système de Law, parfaitement décrit dans Le Bossu, roman de cape et d'épée de Paul Féval.

(4) Chapitre 16, verset 13

Lien : http://franckabed.unblog.fr/..

Psychologie des femmes reste enfermé [...] dans sa période de rédaction. Mais, lu comme tel, il garde tout son intérêt. Il transmet le mode de pensée d’un intellectuel qui, à la différence de la plupart de ses collègues universitaires, prenait le risque de prendre en compte une question qui ne suscitait pas de véritable engouement.

Lien : http://www.nonfiction.fr/art..

Lien : http://www.nonfiction.fr/art..

Les Dernières Actualités

Voir plus

Listes avec des livres de cet auteur

Auteurs proches de Georg Simmel

Lecteurs de Georg Simmel (195)Voir plus

Quiz

Voir plus

Le mot du samedi...(1er juin 2024)

zancle ?

Cabriolet attelé de trotteurs

Masque de cérémonie funèbre

Oeil de boeuf plus long que large

Marin de quart sur les trirèmes

Morceau de viande boucanée

Demi-sel dans l'argot lorrain

Famille de Poissons téléostéens

Soc de charrue en alliage de cuivre et fer

Forme redondante d'une onomatopée

Facétie de Don Juan chez Mozart

1 questions

8 lecteurs ont répondu

Créer un quiz sur cet auteur8 lecteurs ont répondu