Critiques de Homère (460)

L'Odyssée, c'est un peu comme les fables De La Fontaine ou Les Aventures de Pinocchio : tout le monde connaît… ou croit connaître, sans même avoir besoin de lire les originaux. Et pourtant, oui, pourtant, combien pourraient être surpris(es) celles ou ceux qui ne l'ont pas encore lue !

C'est donc à vous que je m'adresse, vous qui ne l'avez pas lue mais pensez déjà tout connaître. À vue de nez, comme ça, quel volume représente, sur les 24 chants que compte la narration, les fameuses péripéties d'Ulysse, depuis Troie jusqu'à l'île de Calypso, celle où il reste scotché huit longues années avant de pouvoir rentrer au bercail ?

Allez, allez, dites, pour voir… Eh oui, seulement 4 malheureux chapitres sur 24, dont un exclusivement réservé au voyage souterrain dans le royaume d'Hadès, donc disons 3 seulement. (Mais de quoi parle-t-il, alors, dans tout le reste ? That is the question, et j'y reviens plus bas.)

Ainsi, l'épisode des Lotophages ? catapulté en à peine plus d'une demi-page ! Celui des Lestrygons ? expédié en 2 pages. Celui des Sirènes ? torché en à peine une page et demie. Charybde et Scylla ? Moins encore. Eh oui ! ça ne traîne pas la narration à ce moment-là, une poignée de vers ici ou là et le tour est joué (plus tard c'est un peu différent, certains passages, non liés au périple sont même un brin longuets). À propos, aviez-vous retenu que la première mésaventure d'Ulysse était l'épisode chez les Cicones (pas si connes que ça, d'ailleurs), dans l'actuelle partie orientale de la Grèce ?

À titre de comparaison, vous qui n'avez peut-être jamais entendu parler du porcher Eumée. Quel volume occupe-t-il, lui, d'après vous, dans ce poème épique ? Réponse : depuis la fin du chant XIII jusqu'à la fin du chant XVII, soit environ 70 pages. Étonnant, non ?

Et Alcinoos ? Vous connaissez Alcinoos, je suppose ? Car lui non plus n'a pas un rôle anecdotique. Deux chants et demi (soit environ 35 pages) lui sont presqu'entièrement consacrés dans L'Odyssée. D'ailleurs, savez-vous exactement ce que signifie le mot « odyssée » ? J'en croise beaucoup qui s'imaginent que ce mot voudrait dire « périple », « voyage », « aventure », que sais-je ?

Eh bien non : de même que L'Iliade évoque simplement ce qui s'est passé en Ilion, l'autre nom de Troie, L'Odyssée fait uniquement référence à Odysseus, le nom grec de son personnage principal, latinisé plus tard en Ulysse. « Odyssée », en somme, ça veut juste dire « ce qui est arrivé à Odysseus ».

Je ne sais pas si je vous ai convaincus de vous aventurer à lire L'Odyssée, si ça n'est déjà fait, mais permettez-moi encore de vous mentionner certains apports étonnants à notre culture occidentale. Peut-être vous arrive-t-il de dire « à tes souhaits » lorsque l'un de vos proches éternue ? Eh bien c'est à l'Odyssée que vous le devez, très certainement.

En effet, cela fait référence au moment précis où Pénélope, dans le chant XVII, fait le voeux qu'Ulysse revienne afin de punir les prétendants à sa succession de leurs divers abus et où Télémaque éternue bruyamment, ce qui était considéré, à l'époque, comme un bon présage à propos de ce qui venait d'être souhaité.

Autre chose. La tradition de la « baguette magique », ça vient d'où ? Oui, c'est vrai, pourquoi donc une baguette serait-elle le véhicule de la magie de quelqu'un ? Harry Potter ou la fée de Cendrillon se soucient-ils de savoir d'où vient ce prodige ? Eh bien je vais vous le dire, moi, car c'est bien la question centrale du XXIème siècle, c'est Athéna, alias Pallas — jamais lasse d'ailleurs —, qui, lorsqu'elle se pique de vouloir métamorphoser quelqu'un, le touche de sa baguette, et bing ! voilà notre beau, notre fort Ulysse transformé ipso facto en vieillard loqueteux. Et va que je te le retouche avec ma baguette, et re-bing !, le v'là à nouveau tout pimpant, tout fringant, à bomber le torse dans son slip Athéna. (Hermès aussi possède une baguette dans le chant XXIV, mais comme c'est du prêt-à-porter haut de gamme, elle est en or celle-là, vous comprenez !)

Qu'en est-il de la tradition du fantôme, du spectre ? Là encore, je crois que cette représentation doit à peu près tout à L'Odyssée. En effet, c'est lors du séjour souterrain au royaume d'Hadès et de Perséphone qu'on perd ses formes, en tout cas, que l'image demeure mais plus le contact physique. C'est ce que constata Ulysse en essayant d'étreindre le fantôme de sa défunte mère Anticlée.

À ce propos, les tenant(e)s de la cause féministe, celles ou ceux qui professent que de tout temps les femmes ont toujours été négligées, négligeables, s'interrogent-ils sur la signification de toutes ces hordes de femmes puissantes qu'Ulysse rencontre en pays d'Hadès, ou même, plus largement, plus généralement, sur l'étonnant pouvoir qu'elles possèdent dans la totalité de ce récit mythique : d'Athéna à Circé, de Calypso à Idothée, d'Arété à Pénélope en passant par Nausicaa, sans oublier les sabots d'Hélène ni le trousseau d'Euryclée ?

Car c'est troublant, n'est-ce pas, dans cette société ô combien machiste de la Méditerranée antique de voir combien tout tourne autour des femmes et surtout de leur pouvoir. (Je l'avais déjà constaté à propos des tragédies d'Euripide, majoritairement centrées sur des personnages féminins, ou d'une comédie comme Lysistrata d'Aristophane.) Je ne vais prendre qu'un seul exemple parmi les divinités ; chez Hadès, on ne nous parle jamais du maître des lieux, ni d'un éventuel sentiment positif ou négatif qu'il inspirerait, par contre, tous ont le trouillomètre à zéro sitôt qu'ils évoquent Perséphone. Parmi les mortels, au sein des multiples griefs faits aux irrévérencieux prétendants entassés en son palais pendant son absence, Ulysse reproche surtout (aux chants XX et XXII) aux princes d'avoir violé ses servantes. Étonnant, non ? Et je pourrais de la sorte multiplier les exemples, sur l'intégralité du mythe.

Il y a encore des tas d'autres questions soulevées par la lecture de L'Odyssée. Pourquoi nous précise-t-on tout le temps que le bateau d'Ulysse a la proue bleue ? Pourquoi Ulysse distingue-t-il tant les peuples « mangeurs de pain » des autres ? Pourquoi les mensonges d'Ulysse et d'Athéna sont-ils si nombreux, si fréquents, et présentés si positivement, quand Télémaque, lui, n'a jamais besoin de recourir au mensonge (sauf par omission) alors que tout l'y pousserait ? Pourquoi Idothée aiderait-elle Ménélas à entourlouper son propre père Prothée ? Et en quoi ce vieux transformeur subaquatique, digne de faire pâlir Merlin l'enchanteur et Madame Mim réunis, serait-il mieux au courant qu'un autre de ce qui empêche le frangin d'Agamemnon de rentrer au bercail ?

Aussi, plutôt que de vous donner de quelconques interprétations sur ces questions-là, j'aime autant titiller votre curiosité afin de vous inciter, si tel n'était pas le cas, à venir vous frotter à ce monument de la culture occidentale, en vous précisant encore que l'un des grands rêves de nos bien-aimés dirigeants de Google, Amazon ou Tesla, savoir, le véhicule autonome sans pilote, était déjà formulé dès les origines, ici, dans L'Odyssée, car c'est précisément la spécialité des Phéaciens, qui s'avèrent capables d'affréter des bateaux rapides, fiables et… sans personne pour les diriger !

Non, moi, ce qui m'intéresse, quand je lis L'Odyssée, c'est d'essayer de comprendre la fonction du mythe, à qui il s'adresse et ce qu'on espère de lui. Car vous conviendrez que si l'on s'encombre de perpétuer un récit mythique, c'est que l'on en attend quelque chose, un quelconque effet sur l'auditoire auquel il s'adressait, n'est-ce pas ?

Tout mythe fondateur, ancien comme moderne (nos deux derniers mythes fondateurs modernes sont la Révolution française et la Seconde guerre mondiale) s'appuie sur des faits réels, plus ou moins manipulés, entortillés, bidouillés, le tout dans le but de donner une ligne de conduite claire à ceux qui s'en réclament ultérieurement.

Ainsi, je comprends mieux pourquoi celui qu'on baptise, pour faire simple, « Homère » (car il est certain que plusieurs auteurs, sans doute sur plusieurs siècles ont remanié ce mythe, qui avait déjà probablement eu une longue carrière exclusivement orale auparavant) a choisi de ne pas s'appesantir sur le volet « surnaturel » du mythe mais de faire la part belle, au contraire, aux actions auxquelles tout un chacun pourrait s'identifier.

De la sorte, ce qui ressort, selon moi, c'est la ligne de conduite que professe l'épopée : si vous êtes une femme, soit vous êtes de haut rang et vous vous identifiez à Pénélope, ce qui veut dire que vous êtes fidèle, pas comme cette traînée de Clytemnestre qui a trompé Agamemnon et l'a fait zigouiller en douce. Si vous êtes une domestique, votre modèle absolu, c'est Euryclée, la servante dévouée et incorruptible jusqu'à la mort, pas comme ces souillons qui ont couché à droite à gauche avec tous les prétendants pendant que le boss était de sortie. En somme, c'est tout à fait du même ordre que l'ancestral proverbe : « Quand le chat n'est pas là les souris dansent. »

Si vous êtes un homme, même chose, voici les exemples à suivre et les contre exemples : pour les humbles, l'exemple, c'est le porcher Eumée, le gars travailleur, honnête et fidèle à son patron. Si vous êtes un puissant, vous vous devez d'être magnanime, accueillant et généreux, tel que l'est Alcinoos. Ça vous dit quelque chose ? Comprenez-vous mieux pourquoi ceux-là tiennent tant de place dans la narration et non les épisodes dont tout le monde parle, du Cyclope, de Circé, de Calypso, d'Éole et tutti quanti ?

De sorte que, même si, comme Ulysse, vous avez accompli des prodiges, vous devez toujours rester humble, tel que lui l'est à son retour, transformé en gueux par les bons soins d'Athéna. Vous devez être méfiants et ne rien vous croire acquis d'avance car tout le monde cherchera à vous escroquer, vous spolier votre richesse chèrement gagnée, vous devrez prêcher le faux pour savoir le vrai afin de tester la loyauté de vos proches. Bref, un vrai programme digne d'un syndicat patronal de PME ! En somme, le Ulysse moderne, ce serait une sorte de Jean-Baptiste André Godin, le capitaine d'industrie sympa, qui créa les poêles du même non et les cités ouvrières à dimension humaine. D'ailleurs, il n'est pas exclu que ce dernier fût un lecteur assidu de L'Odyssée, mais je n'en ai pas la preuve formelle.

Le contre exemple, ce sont bien évidemment les infidèles, les envieux, les irrévérencieux prétendants, ces parasites qui dilapident le bien d'autrui et qui, s'ils périrent par les armes, ne jouiront jamais du culte ni des sépultures merveilleuses telles que celles qui furent édifiées pour l'exemple absolu de la mort « digne », savoir, celle d'Achille, d'où ce rappel au dernier chant de l'épopée.

Pour conclure, outre, comme je l'avais mentionné dans ma réflexion à propos de L'Iliade, l'apologie de l'installation de comptoirs grecs un peu partout en Méditerranée afin de civiliser moindrement tous ces odieux peuples qui ne mangent même pas de pain (et qui ne révèrent donc pas les dieux de l'Olympe, ce qui est bien pire encore, convenons-en, et ce qui justifie certainement une bonne vieille colonisation en règle), cette Odyssée me semble revêtir un aspect social important dont le message pourrait se résumer ainsi : ayez confiance en vos dieux, en vos rois (ce qui revient au même, car les mauvais rois seront châtiés par les dieux, tels que le furent les prétendants), ils sont tous bons et ils en ont vu plus que vous. Surtout ne déviez pas du droit chemin qu'ils vous dictent, bref, ne soyez pas séditieux, quoi !

Je dois reconnaître que ce n'est pas nécessairement le genre de message dont je raffole, moi qui n'affectionne ni dieu ni maître, mais la lecture de L'Odyssée va, bien évidemment, au-delà, ô combien, de son message immédiat. La culture en a retenu les anecdotes, la traduction en altère forcément une bonne part. Personnellement, j'ai lu celle de Philippe Jaccottet, que je pense assez sensationnelle et qui nous invite à considérer ô combien on perd par rapport à la mélodie, la prosodie, la psalmodie initiales.

D'un point de vue narratif, même si ça n'est de loin pas le souci primordial des auteurs, la construction de la première moitié est fort intéressante, puisqu'on débute le poème au moment où Ulysse est encore au plus loin de chez lui chez la nymphe Calypso, où Télémaque n'en peut plus de voir ces goinfres de pourceaux de prétendants se vautrer de façon menaçante dans ce qui lui revient de droit et surtout, de ne pas savoir si, oui ou non, son père est bel et bien mort. On comprend donc que la tension narrative est tout de suite présente et que les péripéties d'Ulysse apparaîtront ultérieurement sous forme de flash-back. La seconde moitié de la narration m'est apparue beaucoup, beaucoup plus poussive, et, partant, moins plaisante.

J'en termine, Ô mer, en te jetant cette bouteille à vis, où l'avis s'enroule dans tes rouleaux, mais, n'étant que mien, tel l'esquif misérable après la houle de Zeus, le fracas de Poséidon et la baguette tragique d'Athéna, atomisé façon puzzle, il ne signifie certainement pas grand-chose.

C'est donc à vous que je m'adresse, vous qui ne l'avez pas lue mais pensez déjà tout connaître. À vue de nez, comme ça, quel volume représente, sur les 24 chants que compte la narration, les fameuses péripéties d'Ulysse, depuis Troie jusqu'à l'île de Calypso, celle où il reste scotché huit longues années avant de pouvoir rentrer au bercail ?

Allez, allez, dites, pour voir… Eh oui, seulement 4 malheureux chapitres sur 24, dont un exclusivement réservé au voyage souterrain dans le royaume d'Hadès, donc disons 3 seulement. (Mais de quoi parle-t-il, alors, dans tout le reste ? That is the question, et j'y reviens plus bas.)

Ainsi, l'épisode des Lotophages ? catapulté en à peine plus d'une demi-page ! Celui des Lestrygons ? expédié en 2 pages. Celui des Sirènes ? torché en à peine une page et demie. Charybde et Scylla ? Moins encore. Eh oui ! ça ne traîne pas la narration à ce moment-là, une poignée de vers ici ou là et le tour est joué (plus tard c'est un peu différent, certains passages, non liés au périple sont même un brin longuets). À propos, aviez-vous retenu que la première mésaventure d'Ulysse était l'épisode chez les Cicones (pas si connes que ça, d'ailleurs), dans l'actuelle partie orientale de la Grèce ?

À titre de comparaison, vous qui n'avez peut-être jamais entendu parler du porcher Eumée. Quel volume occupe-t-il, lui, d'après vous, dans ce poème épique ? Réponse : depuis la fin du chant XIII jusqu'à la fin du chant XVII, soit environ 70 pages. Étonnant, non ?

Et Alcinoos ? Vous connaissez Alcinoos, je suppose ? Car lui non plus n'a pas un rôle anecdotique. Deux chants et demi (soit environ 35 pages) lui sont presqu'entièrement consacrés dans L'Odyssée. D'ailleurs, savez-vous exactement ce que signifie le mot « odyssée » ? J'en croise beaucoup qui s'imaginent que ce mot voudrait dire « périple », « voyage », « aventure », que sais-je ?

Eh bien non : de même que L'Iliade évoque simplement ce qui s'est passé en Ilion, l'autre nom de Troie, L'Odyssée fait uniquement référence à Odysseus, le nom grec de son personnage principal, latinisé plus tard en Ulysse. « Odyssée », en somme, ça veut juste dire « ce qui est arrivé à Odysseus ».

Je ne sais pas si je vous ai convaincus de vous aventurer à lire L'Odyssée, si ça n'est déjà fait, mais permettez-moi encore de vous mentionner certains apports étonnants à notre culture occidentale. Peut-être vous arrive-t-il de dire « à tes souhaits » lorsque l'un de vos proches éternue ? Eh bien c'est à l'Odyssée que vous le devez, très certainement.

En effet, cela fait référence au moment précis où Pénélope, dans le chant XVII, fait le voeux qu'Ulysse revienne afin de punir les prétendants à sa succession de leurs divers abus et où Télémaque éternue bruyamment, ce qui était considéré, à l'époque, comme un bon présage à propos de ce qui venait d'être souhaité.

Autre chose. La tradition de la « baguette magique », ça vient d'où ? Oui, c'est vrai, pourquoi donc une baguette serait-elle le véhicule de la magie de quelqu'un ? Harry Potter ou la fée de Cendrillon se soucient-ils de savoir d'où vient ce prodige ? Eh bien je vais vous le dire, moi, car c'est bien la question centrale du XXIème siècle, c'est Athéna, alias Pallas — jamais lasse d'ailleurs —, qui, lorsqu'elle se pique de vouloir métamorphoser quelqu'un, le touche de sa baguette, et bing ! voilà notre beau, notre fort Ulysse transformé ipso facto en vieillard loqueteux. Et va que je te le retouche avec ma baguette, et re-bing !, le v'là à nouveau tout pimpant, tout fringant, à bomber le torse dans son slip Athéna. (Hermès aussi possède une baguette dans le chant XXIV, mais comme c'est du prêt-à-porter haut de gamme, elle est en or celle-là, vous comprenez !)

Qu'en est-il de la tradition du fantôme, du spectre ? Là encore, je crois que cette représentation doit à peu près tout à L'Odyssée. En effet, c'est lors du séjour souterrain au royaume d'Hadès et de Perséphone qu'on perd ses formes, en tout cas, que l'image demeure mais plus le contact physique. C'est ce que constata Ulysse en essayant d'étreindre le fantôme de sa défunte mère Anticlée.

À ce propos, les tenant(e)s de la cause féministe, celles ou ceux qui professent que de tout temps les femmes ont toujours été négligées, négligeables, s'interrogent-ils sur la signification de toutes ces hordes de femmes puissantes qu'Ulysse rencontre en pays d'Hadès, ou même, plus largement, plus généralement, sur l'étonnant pouvoir qu'elles possèdent dans la totalité de ce récit mythique : d'Athéna à Circé, de Calypso à Idothée, d'Arété à Pénélope en passant par Nausicaa, sans oublier les sabots d'Hélène ni le trousseau d'Euryclée ?

Car c'est troublant, n'est-ce pas, dans cette société ô combien machiste de la Méditerranée antique de voir combien tout tourne autour des femmes et surtout de leur pouvoir. (Je l'avais déjà constaté à propos des tragédies d'Euripide, majoritairement centrées sur des personnages féminins, ou d'une comédie comme Lysistrata d'Aristophane.) Je ne vais prendre qu'un seul exemple parmi les divinités ; chez Hadès, on ne nous parle jamais du maître des lieux, ni d'un éventuel sentiment positif ou négatif qu'il inspirerait, par contre, tous ont le trouillomètre à zéro sitôt qu'ils évoquent Perséphone. Parmi les mortels, au sein des multiples griefs faits aux irrévérencieux prétendants entassés en son palais pendant son absence, Ulysse reproche surtout (aux chants XX et XXII) aux princes d'avoir violé ses servantes. Étonnant, non ? Et je pourrais de la sorte multiplier les exemples, sur l'intégralité du mythe.

Il y a encore des tas d'autres questions soulevées par la lecture de L'Odyssée. Pourquoi nous précise-t-on tout le temps que le bateau d'Ulysse a la proue bleue ? Pourquoi Ulysse distingue-t-il tant les peuples « mangeurs de pain » des autres ? Pourquoi les mensonges d'Ulysse et d'Athéna sont-ils si nombreux, si fréquents, et présentés si positivement, quand Télémaque, lui, n'a jamais besoin de recourir au mensonge (sauf par omission) alors que tout l'y pousserait ? Pourquoi Idothée aiderait-elle Ménélas à entourlouper son propre père Prothée ? Et en quoi ce vieux transformeur subaquatique, digne de faire pâlir Merlin l'enchanteur et Madame Mim réunis, serait-il mieux au courant qu'un autre de ce qui empêche le frangin d'Agamemnon de rentrer au bercail ?

Aussi, plutôt que de vous donner de quelconques interprétations sur ces questions-là, j'aime autant titiller votre curiosité afin de vous inciter, si tel n'était pas le cas, à venir vous frotter à ce monument de la culture occidentale, en vous précisant encore que l'un des grands rêves de nos bien-aimés dirigeants de Google, Amazon ou Tesla, savoir, le véhicule autonome sans pilote, était déjà formulé dès les origines, ici, dans L'Odyssée, car c'est précisément la spécialité des Phéaciens, qui s'avèrent capables d'affréter des bateaux rapides, fiables et… sans personne pour les diriger !

Non, moi, ce qui m'intéresse, quand je lis L'Odyssée, c'est d'essayer de comprendre la fonction du mythe, à qui il s'adresse et ce qu'on espère de lui. Car vous conviendrez que si l'on s'encombre de perpétuer un récit mythique, c'est que l'on en attend quelque chose, un quelconque effet sur l'auditoire auquel il s'adressait, n'est-ce pas ?

Tout mythe fondateur, ancien comme moderne (nos deux derniers mythes fondateurs modernes sont la Révolution française et la Seconde guerre mondiale) s'appuie sur des faits réels, plus ou moins manipulés, entortillés, bidouillés, le tout dans le but de donner une ligne de conduite claire à ceux qui s'en réclament ultérieurement.

Ainsi, je comprends mieux pourquoi celui qu'on baptise, pour faire simple, « Homère » (car il est certain que plusieurs auteurs, sans doute sur plusieurs siècles ont remanié ce mythe, qui avait déjà probablement eu une longue carrière exclusivement orale auparavant) a choisi de ne pas s'appesantir sur le volet « surnaturel » du mythe mais de faire la part belle, au contraire, aux actions auxquelles tout un chacun pourrait s'identifier.

De la sorte, ce qui ressort, selon moi, c'est la ligne de conduite que professe l'épopée : si vous êtes une femme, soit vous êtes de haut rang et vous vous identifiez à Pénélope, ce qui veut dire que vous êtes fidèle, pas comme cette traînée de Clytemnestre qui a trompé Agamemnon et l'a fait zigouiller en douce. Si vous êtes une domestique, votre modèle absolu, c'est Euryclée, la servante dévouée et incorruptible jusqu'à la mort, pas comme ces souillons qui ont couché à droite à gauche avec tous les prétendants pendant que le boss était de sortie. En somme, c'est tout à fait du même ordre que l'ancestral proverbe : « Quand le chat n'est pas là les souris dansent. »

Si vous êtes un homme, même chose, voici les exemples à suivre et les contre exemples : pour les humbles, l'exemple, c'est le porcher Eumée, le gars travailleur, honnête et fidèle à son patron. Si vous êtes un puissant, vous vous devez d'être magnanime, accueillant et généreux, tel que l'est Alcinoos. Ça vous dit quelque chose ? Comprenez-vous mieux pourquoi ceux-là tiennent tant de place dans la narration et non les épisodes dont tout le monde parle, du Cyclope, de Circé, de Calypso, d'Éole et tutti quanti ?

De sorte que, même si, comme Ulysse, vous avez accompli des prodiges, vous devez toujours rester humble, tel que lui l'est à son retour, transformé en gueux par les bons soins d'Athéna. Vous devez être méfiants et ne rien vous croire acquis d'avance car tout le monde cherchera à vous escroquer, vous spolier votre richesse chèrement gagnée, vous devrez prêcher le faux pour savoir le vrai afin de tester la loyauté de vos proches. Bref, un vrai programme digne d'un syndicat patronal de PME ! En somme, le Ulysse moderne, ce serait une sorte de Jean-Baptiste André Godin, le capitaine d'industrie sympa, qui créa les poêles du même non et les cités ouvrières à dimension humaine. D'ailleurs, il n'est pas exclu que ce dernier fût un lecteur assidu de L'Odyssée, mais je n'en ai pas la preuve formelle.

Le contre exemple, ce sont bien évidemment les infidèles, les envieux, les irrévérencieux prétendants, ces parasites qui dilapident le bien d'autrui et qui, s'ils périrent par les armes, ne jouiront jamais du culte ni des sépultures merveilleuses telles que celles qui furent édifiées pour l'exemple absolu de la mort « digne », savoir, celle d'Achille, d'où ce rappel au dernier chant de l'épopée.

Pour conclure, outre, comme je l'avais mentionné dans ma réflexion à propos de L'Iliade, l'apologie de l'installation de comptoirs grecs un peu partout en Méditerranée afin de civiliser moindrement tous ces odieux peuples qui ne mangent même pas de pain (et qui ne révèrent donc pas les dieux de l'Olympe, ce qui est bien pire encore, convenons-en, et ce qui justifie certainement une bonne vieille colonisation en règle), cette Odyssée me semble revêtir un aspect social important dont le message pourrait se résumer ainsi : ayez confiance en vos dieux, en vos rois (ce qui revient au même, car les mauvais rois seront châtiés par les dieux, tels que le furent les prétendants), ils sont tous bons et ils en ont vu plus que vous. Surtout ne déviez pas du droit chemin qu'ils vous dictent, bref, ne soyez pas séditieux, quoi !

Je dois reconnaître que ce n'est pas nécessairement le genre de message dont je raffole, moi qui n'affectionne ni dieu ni maître, mais la lecture de L'Odyssée va, bien évidemment, au-delà, ô combien, de son message immédiat. La culture en a retenu les anecdotes, la traduction en altère forcément une bonne part. Personnellement, j'ai lu celle de Philippe Jaccottet, que je pense assez sensationnelle et qui nous invite à considérer ô combien on perd par rapport à la mélodie, la prosodie, la psalmodie initiales.

D'un point de vue narratif, même si ça n'est de loin pas le souci primordial des auteurs, la construction de la première moitié est fort intéressante, puisqu'on débute le poème au moment où Ulysse est encore au plus loin de chez lui chez la nymphe Calypso, où Télémaque n'en peut plus de voir ces goinfres de pourceaux de prétendants se vautrer de façon menaçante dans ce qui lui revient de droit et surtout, de ne pas savoir si, oui ou non, son père est bel et bien mort. On comprend donc que la tension narrative est tout de suite présente et que les péripéties d'Ulysse apparaîtront ultérieurement sous forme de flash-back. La seconde moitié de la narration m'est apparue beaucoup, beaucoup plus poussive, et, partant, moins plaisante.

J'en termine, Ô mer, en te jetant cette bouteille à vis, où l'avis s'enroule dans tes rouleaux, mais, n'étant que mien, tel l'esquif misérable après la houle de Zeus, le fracas de Poséidon et la baguette tragique d'Athéna, atomisé façon puzzle, il ne signifie certainement pas grand-chose.

Nous y voilà. Cela fait un petit moment que je médite une petite critique sur ce monument culturel. Car effectivement, on se sent petite face à un tel monument, face à tout ce qu'il représente et surtout, face à la tâche très complexe de le bien comprendre et de l'interpréter.

Il me faut, de suite, concéder que j'ai renoncé à l'espoir de parvenir à le bien comprendre un jour. Je ne puis que me risquer à hasarder des interprétations. Mais avant de vous infliger une quelconque interprétation, permettez-moi d'abord de débroussailler quelque peu ce qu'est ce livre et son contexte.

Pour beaucoup de gens, lorsque j'interroge autour de moi (Car, là encore je le confesse, il m'arrive de questionner candidement certaines personnes en leur laissant entendre que j'ignore tout du sujet ou de prêcher le faux afin de savoir, peut-être pas le vrai, mais du moins, avoir accès à certains points de vue.), lorsque j'interroge, donc, on me répond souvent, pour faire simple, que l'Iliade, c'est le récit de la Guerre de Troie et que l'Odyssée, c'est le récit du retour mouvementé d'Ulysse après moult péripéties auprès de sa chère et tendre Pénélope.

Certes, il doit y avoir un peu de ça, mais je tiens tout de suite à vous retirer cette croyance du crâne car en fait, l'Iliade et l'Odyssée sont deux tronçons, et deux tronçons seulement, d'un récit mythique BEAUCOUP plus vaste qu'on désigne communément sous le nom de cycle Troyen.

J'en veux pour preuve que deux des éléments les plus croustillants de la fameuse Guerre de Troie ne sont pas abordés dans l'Iliade, à savoir, la mort d'Achille (et son fameux talon) et l'épisode encore plus fameux du Cheval de Troie. N'espérez donc pas les lire ni dans l'Iliade, ni dans l'Odyssée.

La mort d'Achille était racontée dans un livre intitulé L'Éthiopide et qui est, pour l'essentiel, perdu. L'épisode du Cheval de Troie et la ruse légendaire d'Ulysse pour s'introduire auprès d'Hélène étaient eux racontés dans un autre livre communément intitulé, La Petite Iliade, lui aussi, pour l'essentiel, perdu. D'autres détails à propos du Cheval de Troie, du rapt de Cassandre par Ajax (le petit) et du sort réservé à la famille d'Hector étaient eux présentés dans le Sac de Troie, récit désormais perdu.

Ce n'est qu'alors qu'est abordé l'épineux problème du retour des héros grecs de cette guerre. Leur sort varie grandement et est conté dans Les Retours, lui aussi perdu. Par exemple, Néoptolème, Diomède ou Nestor rentrent sans encombre. Mais il n'en va pas de même pour Agamemnon, Ménélas ou Ulysse.

Et ce n'est qu'alors que le destin d'Ulysse est longuement raconté dans l'Odyssée. (Au passage, je rappelle que le nom grec d'Ulysse est Odousseus et le titre ne spécifie pas, en soi, qu'il s'agit d'un quelconque voyage, mais qu'il y est simplement question du sort d'Ulysse.) de même, il y avait une suite à l'Odyssée, qui s'intitulait La Télégonie.

En outre, je ne vous ai parlé que de ce qui suit l'Iliade, mais vous vous doutez qu'il y avait également bon nombre d'événements préalables puisque le texte qui nous occupe aujourd'hui ne débute qu'à l'issue de neuf années de guerre entre Grecs et Troyens, au moment précis où Achille envoie paître Agamemnon pour lui avoir soutiré le butin qui lui revenait de droit, après une énième conquête héroïque.

Sans vouloir excessivement rentrer dans les détails, peut-être connaissez-vous ce tableau célèbre de Rubens qui s'intitule le Jugement de Pâris. Il s'agit, en fait de l'élément déclencheur de tout ce pataquès, lui aussi, un livre perdu, intitulé les Chants Cypriens. Trois déesses de l'Olympe se crêpaient le chignon afin de savoir laquelle d'elles trois était définitivement la plus belle : Héra (femme et soeur de Zeus), Athéna (fille de Zeus) et Aphrodite (née de la mer). Afin de trancher cette douloureuse question, papa Zeus envoie les trois commères sur le mont Ida afin que le Troyen Pâris (qui doit avoir un avis autorisé sur la question) tranche le débat.

(Sachez seulement que la prise de bec entre les trois déesses était le fait d'Éris, déesse de la discorde, qui, très amère de n'avoir point été conviée aux noces de Pélée , le père d'Achille, envoya lors du banquet une pomme — dite plus tard, pomme de discorde — où il était inscrit " pour la plus belle ". Ceci pouvant expliquer cela.)

Pâris, qui aimerait bien qu'on lui aménage le coup avec Hélène, femme du Grec Ménélas, s'arrange avec Aphrodite en échange de l'amour d'Hélène. Sans sourciller, il désigne donc Aphrodite Miss Olympe, ce qui a le don de mettre en pétard Héra et Athéna, qui n'auront alors de cesse que de s'en prendre à Troie et qui tout pendant l'Iliade (Ilion est l'autre nom de la ville de Troie) vont soutenir les guerriers grecs et les exhorter à raser cette ville infâme capable de produire un individu susceptible de prétendre qu'elles n'étaient pas les plus belles.

Si bien que l'Iliade d'Homère ne conte finalement qu'un mince passage de toute cette rixe, situé entre le moment où les Grecs perdent leur meilleur champion, Achille, qui se retire du jeu pour cause de bouderie et le moment des funérailles d'Hector, frère de Pâris.

Pendant tout ce temps-là, Hector, un brave parmi les braves, soutenu par Apollon et Zeus en personne, va s'amuser à tailler du Grec en veux-tu en voilà, jusqu'au moment où Patrocle, le meilleur copain d'Achille va aller se mesurer à lui, perdre son combat et, du même coup, redonner à Achille l'envie de se battre à nouveau et d'inverser la vapeur.

Il faut encore sans doute dire un mot ou deux d'Homère même. On ne connaît à peu près rien de solide sur lui et il y a fort à parier que sous cette appellation se cachent en réalité plusieurs auteurs ayant remanié et amélioré le texte sur plusieurs décennies, voire, plusieurs siècles.

Voilà, tout ceci étant dit, ayant fait un très grossier résumé du contexte et des événements dont il était question, il reste le plus gros du travail, à savoir, tâcher d'interpréter ce texte. On sait d'une part qu'il s'agit de la mise par écrit de formes orales (probablement plusieurs formes orales concurrentes) préexistantes depuis sans doute des siècles. En ce sens, l'Iliade (d'ailleurs le cycle troyen dans son entier) est un récit mythique.

Qu'est-ce qu'un récit mythique ? C'est déjà une question difficile en soi et je vous renvoie à l'excellente description qu'en fait Jean-Claude Carrière, notamment sur le lien suivant :

http://www.dailymotion.com/video/xwzdh0_mythes-et-transmissions-1-3_webcam

Ainsi, dans un récit mythique, on nous dit d'où l'on vient, qui sont nos ancêtres, ce qu'ils ont fait pour accéder à l'indépendance et/ou au pouvoir en tant que peuple par rapport aux autres peuples ou bien comment ils se sont établis à tel ou tel endroit.

On y apprend aussi énormément de normes comportementales, c'est-à-dire du comment se comportaient ces devanciers héroïques et donc comment vous devez vous-mêmes vous comporter pour obtenir les mêmes succès et pérenniser votre peuple.

J'ai déjà dit ailleurs qu'à cet égard, l'Iliade est particulièrement intéressante car on y lit expressément que les dieux ne sont pas d'accord entre eux, de même que les héros (Achille et Agamemnon par exemple), ce qui est la marque d'un système social plutôt tolérant et égalitaire (toutes proportions gardées, bien évidemment, et ce en comparaison d'un système hiérarchique très fort et non contestable).

On y lit aussi que les dieux sont très partiaux, et qu'ils n'hésitent pas à tricher pour favoriser leur poulain au détriment d'un adversaire pourtant digne et aux qualités avérées. On y lit également qu'il s'agit d'une société très compétitive, au sens où l'on fait des compétitions pour tout et n'importe quoi, même sur le cadavre des défunts. C'est par exemple le cas au Chant XXIII lorsqu'Achille organise une sorte de proto-jeux olympiques pour savoir à qui il va distribuer du butin en remerciement de la participation aux funérailles de Patrocle. (Étonnante célébration du deuil, vous ne trouvez pas ?)

Il y aurait encore bon nombre de conjectures que l'on pourrait faire à propos de ce texte qui revêt à mes yeux un intérêt bien plus ethnologique que littéraire ou religieux, mais j'ai peur de m'étaler trop en longueur, au vu de la taille déjà indigeste de cette contribution.

Je vais donc privilégier seulement deux points dans mes interprétations : 1) pourquoi l'Iliade et l'Odyssée ? 2) quid d'Ajax ?

1) Pourquoi l'Iliade et l'Odyssée ?

Eh oui, a priori, pourquoi ces deux fragments sont-ils demeurés et ont toujours été célébrés avec beaucoup d'égards, notamment par la société grecque ultérieure et pas les autres morceaux de l'épopée ? On peut évidemment invoquer le rôle du hasard dans la perte de certains textes, et ce n'est pas à exclure. On peut également invoquer la qualité littéraire et poétique de ces deux textes par rapport aux autres morceaux du cycle troyen, même s'il est difficile d'en juger à présent que les autres textes sont perdus.

Mais on peut aussi invoquer d'autres facteurs, comme la validité de ces deux morceaux en qualité de récit mythique. L'Iliade raconte, en gros, l'histoire de l'union, de la réunion des cités-états du sud de ce que l'on nomme aujourd'hui la Grèce et qu'étant unies, ces cités-états, et le même peuple qu'elles constitue, régulièrement désigné par Homère comme étant les Achéens, c'est-à-dire un peuple issu et venu du continent européen, les Achéens, donc, qui ont mis la pâtée aux Troyens, c'est-à-dire une coalition majoritairement anatolienne (à l'exception de la Thrace).

À l'époque d'Homère et de ses devanciers, l'essentiel de ce qui se faisait de mieux en matière de civilisation provenait du Croissant Fertile, donc de l'est. L'ouest résonnait comme le territoire des bêtes sauvages à peine humaines. Dire qu'un peuple issu d'Europe puisse venir mettre en déroute sur leurs terres des asiatiques pouvait être un élément fédérateur puissant. (C'est d'ailleurs comme cela que Virgile le comprend car il désigne Agamemnon comme " le vainqueur de l'Asie " au livre XI de son Énéide.) Au demeurant, on sait que l'Iliade est plus ou moins contemporaine où suit de peu l'implantation définitive des Grecs sur les côtes de l'actuelle Turquie.

Et, plus particulièrement, si l'on se place dans le contexte des Guerres Médiques du début du Vème siècle avant J.-C. (entre autres, batailles de Marathon, Thermopyles et Salamine) qui opposaient la grande Asie de Darius et Xerxès aux cités grecques unifiées autour d'Athènes, on comprend de suite mieux que les auteurs du siècle de Périclès aient fait grand cas du récit mythique de l'Illiade, se soldant par une victoire des Grecs après dix années de combat. Tiens, tiens… ça me rappelle quelque chose…

De même, l'Odyssée est sans doute beaucoup plus porteuse de sens si l'on la met en parallèle avec le fait que les Grecs installent des comptoirs un peu partout en Méditerranée à cette époque. le héros grec malicieux qu'est Ulysse et qui vient à bout de toutes les bizarreries et étrangetés de ces mondes inconnus incarne alors à merveille le succès d'implantation des Grecs " à l'outre-mer ".

2) Il y a un personnage troublant dans l'Iliade qui est Ajax. Qui est Ajax et que symbolise-t-il ? Ajax ou les Ajax ? Homère s'ingénie à nous présenter les Ajax (l'un grand, l'autre petit, l'un fils de Télamon, l'autre fils d'Oïlée, ces deux géniteurs faisant partie des Argonautes). Deux personnages avec un même nom, très fréquemment agissant de concert. Qu'en penser ?

En ce qui me concerne, j'ai l'intime conviction que les Ajax sont un dédoublement (pour les besoins d'édification) d'un seul et même personnage. Un personnage doué d'une force surhumaine, qui ne connaît pas la peur, un combattant hors pair comme seul Achille peut souffrir la comparaison. Et pourtant, un personnage étonnamment peu célébré. Jamais il ne reçoit le secours des dieux alors que c'est pourtant lui qui tient la baraque quand Achille boude dans son coin. C'est lui qui ne fait pas grise mine d'être tiré au sort pour avoir le redoutable privilège de rencontrer Hector en combat singulier et c'est même lui qui a l'avantage dans ce combat avant son interruption.

En fait, Homère prend bien soin de retirer tout honneur (comme une victoire sur Hector) ou toute récompense prestigieuse (lors des mini-jeux olympiques d'Achille) aux deux Ajax. On sait que l'un (le fils de Télamon) fera tout un foin lorsqu'il apprendra qu'on ne lui remet pas les armes d'Achille lorsque celui-ci sera tué, deviendra à moitié fou de rage et finira par se suicider. On sait que l'autre (le fils d'Oïlée) commettra un viol sur Cassandre (bon ça, la société antique était prête à le lui pardonner) mais, ce qui est plus grave, c'est qu'il l'a fait dans le temple consacré à Athéna, montrant ainsi son mépris pour les dieux et ça c'est grave.

Dit autrement, Ajax (ou les Ajax, comme vous voulez), représente l'archétype du mercenaire, du gars qui ne combat pas pour un idéal mais uniquement pour le bénéfice qu'il peut retirer du combat. Ses qualités physiques et de combattant sont indéniables, mais ce sont ses motivations qui semblent être clairement fustigées dans ce récit mythique, comme l'atteste la chute finale, la tête en plein dans une bouse de vache, sous l'impulsion d'Athéna, alors même qu'à la régulière il avait devancé Ulysse à la course.

Il est grand temps pour moi de clore ce chapitre des interprétations et de vous inviter à y réfléchir par vous même si le coeur vous en dit, car ceci n'est qu'un misérable avis, c'est-à-dire, vraiment pas grand-chose.

Il me faut, de suite, concéder que j'ai renoncé à l'espoir de parvenir à le bien comprendre un jour. Je ne puis que me risquer à hasarder des interprétations. Mais avant de vous infliger une quelconque interprétation, permettez-moi d'abord de débroussailler quelque peu ce qu'est ce livre et son contexte.

Pour beaucoup de gens, lorsque j'interroge autour de moi (Car, là encore je le confesse, il m'arrive de questionner candidement certaines personnes en leur laissant entendre que j'ignore tout du sujet ou de prêcher le faux afin de savoir, peut-être pas le vrai, mais du moins, avoir accès à certains points de vue.), lorsque j'interroge, donc, on me répond souvent, pour faire simple, que l'Iliade, c'est le récit de la Guerre de Troie et que l'Odyssée, c'est le récit du retour mouvementé d'Ulysse après moult péripéties auprès de sa chère et tendre Pénélope.

Certes, il doit y avoir un peu de ça, mais je tiens tout de suite à vous retirer cette croyance du crâne car en fait, l'Iliade et l'Odyssée sont deux tronçons, et deux tronçons seulement, d'un récit mythique BEAUCOUP plus vaste qu'on désigne communément sous le nom de cycle Troyen.

J'en veux pour preuve que deux des éléments les plus croustillants de la fameuse Guerre de Troie ne sont pas abordés dans l'Iliade, à savoir, la mort d'Achille (et son fameux talon) et l'épisode encore plus fameux du Cheval de Troie. N'espérez donc pas les lire ni dans l'Iliade, ni dans l'Odyssée.

La mort d'Achille était racontée dans un livre intitulé L'Éthiopide et qui est, pour l'essentiel, perdu. L'épisode du Cheval de Troie et la ruse légendaire d'Ulysse pour s'introduire auprès d'Hélène étaient eux racontés dans un autre livre communément intitulé, La Petite Iliade, lui aussi, pour l'essentiel, perdu. D'autres détails à propos du Cheval de Troie, du rapt de Cassandre par Ajax (le petit) et du sort réservé à la famille d'Hector étaient eux présentés dans le Sac de Troie, récit désormais perdu.

Ce n'est qu'alors qu'est abordé l'épineux problème du retour des héros grecs de cette guerre. Leur sort varie grandement et est conté dans Les Retours, lui aussi perdu. Par exemple, Néoptolème, Diomède ou Nestor rentrent sans encombre. Mais il n'en va pas de même pour Agamemnon, Ménélas ou Ulysse.

Et ce n'est qu'alors que le destin d'Ulysse est longuement raconté dans l'Odyssée. (Au passage, je rappelle que le nom grec d'Ulysse est Odousseus et le titre ne spécifie pas, en soi, qu'il s'agit d'un quelconque voyage, mais qu'il y est simplement question du sort d'Ulysse.) de même, il y avait une suite à l'Odyssée, qui s'intitulait La Télégonie.

En outre, je ne vous ai parlé que de ce qui suit l'Iliade, mais vous vous doutez qu'il y avait également bon nombre d'événements préalables puisque le texte qui nous occupe aujourd'hui ne débute qu'à l'issue de neuf années de guerre entre Grecs et Troyens, au moment précis où Achille envoie paître Agamemnon pour lui avoir soutiré le butin qui lui revenait de droit, après une énième conquête héroïque.

Sans vouloir excessivement rentrer dans les détails, peut-être connaissez-vous ce tableau célèbre de Rubens qui s'intitule le Jugement de Pâris. Il s'agit, en fait de l'élément déclencheur de tout ce pataquès, lui aussi, un livre perdu, intitulé les Chants Cypriens. Trois déesses de l'Olympe se crêpaient le chignon afin de savoir laquelle d'elles trois était définitivement la plus belle : Héra (femme et soeur de Zeus), Athéna (fille de Zeus) et Aphrodite (née de la mer). Afin de trancher cette douloureuse question, papa Zeus envoie les trois commères sur le mont Ida afin que le Troyen Pâris (qui doit avoir un avis autorisé sur la question) tranche le débat.

(Sachez seulement que la prise de bec entre les trois déesses était le fait d'Éris, déesse de la discorde, qui, très amère de n'avoir point été conviée aux noces de Pélée , le père d'Achille, envoya lors du banquet une pomme — dite plus tard, pomme de discorde — où il était inscrit " pour la plus belle ". Ceci pouvant expliquer cela.)

Pâris, qui aimerait bien qu'on lui aménage le coup avec Hélène, femme du Grec Ménélas, s'arrange avec Aphrodite en échange de l'amour d'Hélène. Sans sourciller, il désigne donc Aphrodite Miss Olympe, ce qui a le don de mettre en pétard Héra et Athéna, qui n'auront alors de cesse que de s'en prendre à Troie et qui tout pendant l'Iliade (Ilion est l'autre nom de la ville de Troie) vont soutenir les guerriers grecs et les exhorter à raser cette ville infâme capable de produire un individu susceptible de prétendre qu'elles n'étaient pas les plus belles.

Si bien que l'Iliade d'Homère ne conte finalement qu'un mince passage de toute cette rixe, situé entre le moment où les Grecs perdent leur meilleur champion, Achille, qui se retire du jeu pour cause de bouderie et le moment des funérailles d'Hector, frère de Pâris.

Pendant tout ce temps-là, Hector, un brave parmi les braves, soutenu par Apollon et Zeus en personne, va s'amuser à tailler du Grec en veux-tu en voilà, jusqu'au moment où Patrocle, le meilleur copain d'Achille va aller se mesurer à lui, perdre son combat et, du même coup, redonner à Achille l'envie de se battre à nouveau et d'inverser la vapeur.

Il faut encore sans doute dire un mot ou deux d'Homère même. On ne connaît à peu près rien de solide sur lui et il y a fort à parier que sous cette appellation se cachent en réalité plusieurs auteurs ayant remanié et amélioré le texte sur plusieurs décennies, voire, plusieurs siècles.

Voilà, tout ceci étant dit, ayant fait un très grossier résumé du contexte et des événements dont il était question, il reste le plus gros du travail, à savoir, tâcher d'interpréter ce texte. On sait d'une part qu'il s'agit de la mise par écrit de formes orales (probablement plusieurs formes orales concurrentes) préexistantes depuis sans doute des siècles. En ce sens, l'Iliade (d'ailleurs le cycle troyen dans son entier) est un récit mythique.

Qu'est-ce qu'un récit mythique ? C'est déjà une question difficile en soi et je vous renvoie à l'excellente description qu'en fait Jean-Claude Carrière, notamment sur le lien suivant :

http://www.dailymotion.com/video/xwzdh0_mythes-et-transmissions-1-3_webcam

Ainsi, dans un récit mythique, on nous dit d'où l'on vient, qui sont nos ancêtres, ce qu'ils ont fait pour accéder à l'indépendance et/ou au pouvoir en tant que peuple par rapport aux autres peuples ou bien comment ils se sont établis à tel ou tel endroit.

On y apprend aussi énormément de normes comportementales, c'est-à-dire du comment se comportaient ces devanciers héroïques et donc comment vous devez vous-mêmes vous comporter pour obtenir les mêmes succès et pérenniser votre peuple.

J'ai déjà dit ailleurs qu'à cet égard, l'Iliade est particulièrement intéressante car on y lit expressément que les dieux ne sont pas d'accord entre eux, de même que les héros (Achille et Agamemnon par exemple), ce qui est la marque d'un système social plutôt tolérant et égalitaire (toutes proportions gardées, bien évidemment, et ce en comparaison d'un système hiérarchique très fort et non contestable).

On y lit aussi que les dieux sont très partiaux, et qu'ils n'hésitent pas à tricher pour favoriser leur poulain au détriment d'un adversaire pourtant digne et aux qualités avérées. On y lit également qu'il s'agit d'une société très compétitive, au sens où l'on fait des compétitions pour tout et n'importe quoi, même sur le cadavre des défunts. C'est par exemple le cas au Chant XXIII lorsqu'Achille organise une sorte de proto-jeux olympiques pour savoir à qui il va distribuer du butin en remerciement de la participation aux funérailles de Patrocle. (Étonnante célébration du deuil, vous ne trouvez pas ?)

Il y aurait encore bon nombre de conjectures que l'on pourrait faire à propos de ce texte qui revêt à mes yeux un intérêt bien plus ethnologique que littéraire ou religieux, mais j'ai peur de m'étaler trop en longueur, au vu de la taille déjà indigeste de cette contribution.

Je vais donc privilégier seulement deux points dans mes interprétations : 1) pourquoi l'Iliade et l'Odyssée ? 2) quid d'Ajax ?

1) Pourquoi l'Iliade et l'Odyssée ?

Eh oui, a priori, pourquoi ces deux fragments sont-ils demeurés et ont toujours été célébrés avec beaucoup d'égards, notamment par la société grecque ultérieure et pas les autres morceaux de l'épopée ? On peut évidemment invoquer le rôle du hasard dans la perte de certains textes, et ce n'est pas à exclure. On peut également invoquer la qualité littéraire et poétique de ces deux textes par rapport aux autres morceaux du cycle troyen, même s'il est difficile d'en juger à présent que les autres textes sont perdus.

Mais on peut aussi invoquer d'autres facteurs, comme la validité de ces deux morceaux en qualité de récit mythique. L'Iliade raconte, en gros, l'histoire de l'union, de la réunion des cités-états du sud de ce que l'on nomme aujourd'hui la Grèce et qu'étant unies, ces cités-états, et le même peuple qu'elles constitue, régulièrement désigné par Homère comme étant les Achéens, c'est-à-dire un peuple issu et venu du continent européen, les Achéens, donc, qui ont mis la pâtée aux Troyens, c'est-à-dire une coalition majoritairement anatolienne (à l'exception de la Thrace).

À l'époque d'Homère et de ses devanciers, l'essentiel de ce qui se faisait de mieux en matière de civilisation provenait du Croissant Fertile, donc de l'est. L'ouest résonnait comme le territoire des bêtes sauvages à peine humaines. Dire qu'un peuple issu d'Europe puisse venir mettre en déroute sur leurs terres des asiatiques pouvait être un élément fédérateur puissant. (C'est d'ailleurs comme cela que Virgile le comprend car il désigne Agamemnon comme " le vainqueur de l'Asie " au livre XI de son Énéide.) Au demeurant, on sait que l'Iliade est plus ou moins contemporaine où suit de peu l'implantation définitive des Grecs sur les côtes de l'actuelle Turquie.

Et, plus particulièrement, si l'on se place dans le contexte des Guerres Médiques du début du Vème siècle avant J.-C. (entre autres, batailles de Marathon, Thermopyles et Salamine) qui opposaient la grande Asie de Darius et Xerxès aux cités grecques unifiées autour d'Athènes, on comprend de suite mieux que les auteurs du siècle de Périclès aient fait grand cas du récit mythique de l'Illiade, se soldant par une victoire des Grecs après dix années de combat. Tiens, tiens… ça me rappelle quelque chose…

De même, l'Odyssée est sans doute beaucoup plus porteuse de sens si l'on la met en parallèle avec le fait que les Grecs installent des comptoirs un peu partout en Méditerranée à cette époque. le héros grec malicieux qu'est Ulysse et qui vient à bout de toutes les bizarreries et étrangetés de ces mondes inconnus incarne alors à merveille le succès d'implantation des Grecs " à l'outre-mer ".

2) Il y a un personnage troublant dans l'Iliade qui est Ajax. Qui est Ajax et que symbolise-t-il ? Ajax ou les Ajax ? Homère s'ingénie à nous présenter les Ajax (l'un grand, l'autre petit, l'un fils de Télamon, l'autre fils d'Oïlée, ces deux géniteurs faisant partie des Argonautes). Deux personnages avec un même nom, très fréquemment agissant de concert. Qu'en penser ?

En ce qui me concerne, j'ai l'intime conviction que les Ajax sont un dédoublement (pour les besoins d'édification) d'un seul et même personnage. Un personnage doué d'une force surhumaine, qui ne connaît pas la peur, un combattant hors pair comme seul Achille peut souffrir la comparaison. Et pourtant, un personnage étonnamment peu célébré. Jamais il ne reçoit le secours des dieux alors que c'est pourtant lui qui tient la baraque quand Achille boude dans son coin. C'est lui qui ne fait pas grise mine d'être tiré au sort pour avoir le redoutable privilège de rencontrer Hector en combat singulier et c'est même lui qui a l'avantage dans ce combat avant son interruption.

En fait, Homère prend bien soin de retirer tout honneur (comme une victoire sur Hector) ou toute récompense prestigieuse (lors des mini-jeux olympiques d'Achille) aux deux Ajax. On sait que l'un (le fils de Télamon) fera tout un foin lorsqu'il apprendra qu'on ne lui remet pas les armes d'Achille lorsque celui-ci sera tué, deviendra à moitié fou de rage et finira par se suicider. On sait que l'autre (le fils d'Oïlée) commettra un viol sur Cassandre (bon ça, la société antique était prête à le lui pardonner) mais, ce qui est plus grave, c'est qu'il l'a fait dans le temple consacré à Athéna, montrant ainsi son mépris pour les dieux et ça c'est grave.

Dit autrement, Ajax (ou les Ajax, comme vous voulez), représente l'archétype du mercenaire, du gars qui ne combat pas pour un idéal mais uniquement pour le bénéfice qu'il peut retirer du combat. Ses qualités physiques et de combattant sont indéniables, mais ce sont ses motivations qui semblent être clairement fustigées dans ce récit mythique, comme l'atteste la chute finale, la tête en plein dans une bouse de vache, sous l'impulsion d'Athéna, alors même qu'à la régulière il avait devancé Ulysse à la course.

Il est grand temps pour moi de clore ce chapitre des interprétations et de vous inviter à y réfléchir par vous même si le coeur vous en dit, car ceci n'est qu'un misérable avis, c'est-à-dire, vraiment pas grand-chose.

Le vrai problème que j'ai avec la mythologie grecque, c'est que depuis toujours je ne parviens pas à retenir les noms ; je les mélange tous.

De ce handicap naît rapidement un ennui latent qui plombe ma lecture. La longue "Odyssée" d'Ulysse pour rentrer dans sa patrie et rejoindre (enfin) sa chère épouse Pénélope (qui pelotonne depuis vingt ans en essayant de ne pas se faire peloter par ses prétendants) n'échappe pas à cette règle, hélas.

Hormis le plaisir de découvrir les détails de certains épisodes que je connaissais jusque là trop superficiellement (le chant des sirènes, la nymphe Calypso, l'ensorcellement de Circé, la duperie du Cyclope, etc.), je n'ai pas particulièrement adhéré à cette épopée.

Pour ma part, je l'ai lu parce qu'on le tient légitimement pour un classique fondateur de notre civilisation et pour enrichir ma culture générale ; c'est d'ailleurs très utile, notamment pour visiter les expositions d'art avec un œil éclairé (en tout cas plus éclairé que celui de Cyclope une fois qu'Ulysse lui a fait son affaire).

Le seul hic, c'est que j'en ai déjà oublié les 3/4.

De ce handicap naît rapidement un ennui latent qui plombe ma lecture. La longue "Odyssée" d'Ulysse pour rentrer dans sa patrie et rejoindre (enfin) sa chère épouse Pénélope (qui pelotonne depuis vingt ans en essayant de ne pas se faire peloter par ses prétendants) n'échappe pas à cette règle, hélas.

Hormis le plaisir de découvrir les détails de certains épisodes que je connaissais jusque là trop superficiellement (le chant des sirènes, la nymphe Calypso, l'ensorcellement de Circé, la duperie du Cyclope, etc.), je n'ai pas particulièrement adhéré à cette épopée.

Pour ma part, je l'ai lu parce qu'on le tient légitimement pour un classique fondateur de notre civilisation et pour enrichir ma culture générale ; c'est d'ailleurs très utile, notamment pour visiter les expositions d'art avec un œil éclairé (en tout cas plus éclairé que celui de Cyclope une fois qu'Ulysse lui a fait son affaire).

Le seul hic, c'est que j'en ai déjà oublié les 3/4.

L'odyssée, en grec signifie littéralement "propre à Ulysse" et homére est l'auteur peut-être légendaire de ce texte. Ulysse est le roi d'Ithaque qui mit fin à la guerre de Troie grâce à sa ruse du cheval de Troie, dont le récit appartient aux12000 vers de l'odyssée.

Homére est un aède (poète et chantre dans la tradition orale) et L'odyssée est un ensemble de poèmes euphoniques qui bien que ordonnés ,constituent un cycle où la mémoire et l'improvisation durent jouer un grand rôle initialement.

L'auteur fût peut-être une convention et homérique renverrait donc à une confrérie d'aédes.

La langue pose cependant quelques certitudes. On est dans le nord de l'Ionie,environ au VIII ème siècle avant l'ère commune. A une époque où les cités étaient déjà des états mais gouvernés par des royautés (Basileus-rois) et des dynasties. Les navires, les palais, le bronze et des armes posent ce monde qui n'est pas le monde grec classique.

L'odyssée n'est pas un roman mais pourtant elle réclame de se soumettre à l'ordre du texte. Car sous sa forme actuelle il est un tout bien ordonné.

Je pense que cette lecture est gratifiante et accessible. Il y a de belles descriptions, de l'élégance, de belles couleurs et beaucoup d'affects variés.

Les dieux et surtout les déesses sont partout et elles composent la destinée d'Ulysse dont la ruse est le point fort.

Le propos du texte est de poser les facettes de la nature humaine et les ressorts du destin qui dépend des actes de chacun, des dieux qui ne sont jamais lointains et du hasard.

Le texte anime de nombreuses institutions et valeurs : l'honneur, le roi, le palais,les mentalités divines, les serments, les rituels variés, la guerre, l'hospitalité, la mere, l'épouse, la fille, la filiation, le mariage, la pudeur, le charme,le commerce, les sacrifices, les oracles,la divination et la mer qui est finalement aussi abordable et praticable que la terre.

Ce texte est un texte central pour le monde grec et on y apprend en Grèce pendant toute l'antiquité à lire et à vivre et il est largement acteur dans la vie courante des cités et des citoyens.

L'odyssée est aussi un récit politique , le roi tente et réussit à retrouver son royaume et à le reconquérir. Son fils Télémaque mène lui sa quête d'informations et il s'efforce de trouver des appuis et de solidifier sa légitimité dynastique, au foyer et hors de sa patrie.

Pénélope,source de légitimité également temporise pour donner une chance à la survie de la dynastie de son époux.

Les dieux sont très actifs et incarnés dans ce texte où les femmes et les déesses sont loin d'être confinées au gynécée.

C'est une constante du monde grec la femme de Socrate avait un fort caractère et l'assemblée des femmes de Aristophane dépeint des dames aussi épanouies que entreprenantes,sans parler des menades de Dyonisos qui sont redoutables presque autant que les Parques.

L'histoire des grecs a des racines partiellement minoennes et crétoises. La crête fut probablement une civilsation qui sans être une matriarchie était une société où la déesse ordonnait le monde .Elle trônait en majestée et elle se passait très bien des hommes car on ne lui connait pas de parédre.

Il semble que la vie et la mort ne se comprenaient où ne se "vivaient" que par elle.

Elle était la seule divinité connue en Crête et elle fut honorée dans un culte aux allures chtoniennes.

Sur la femme grecque des origines demandez à Arianne et à Thèsée, aux gymnastes feminins des tauromachies crétoises ,et à toutes les statuettes de cette déesse aux nombreux jupons ,les seins à l'air,les mains pleines de serpents dont les statuettes sont abondantes en Crête antérieurement au patriarcat myceniénien et à celui de leur successeurs archaïques et classiques et même byzantins . Cette déesse survécut en la personne de Perséphonne maîtresse des saisons et des récoltes et occupante à tour de rôle des mondes souterains et de la surface lors du cycle des saisons que le dieu de l'enfer a créé pour elle, pour lui donnerla responsabilité de créer la vie et de sortir des enfers sous-terrains une partie de l'année.

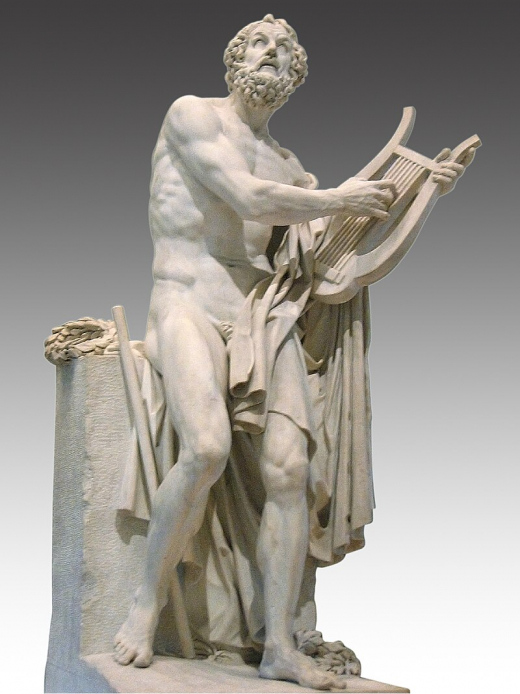

Enfin pour conclure il faut savoir que ces poèmes étaient destinés à être presque chantés ou à être récités, accompagnés par la harpe.

Le poème est coincé entre ciel et mers. Entre bleu et bleu donc mais le bleu n'existe pas en grec le même mot designe le bleu, le noir et le très sombre.

Homére est un aède (poète et chantre dans la tradition orale) et L'odyssée est un ensemble de poèmes euphoniques qui bien que ordonnés ,constituent un cycle où la mémoire et l'improvisation durent jouer un grand rôle initialement.

L'auteur fût peut-être une convention et homérique renverrait donc à une confrérie d'aédes.

La langue pose cependant quelques certitudes. On est dans le nord de l'Ionie,environ au VIII ème siècle avant l'ère commune. A une époque où les cités étaient déjà des états mais gouvernés par des royautés (Basileus-rois) et des dynasties. Les navires, les palais, le bronze et des armes posent ce monde qui n'est pas le monde grec classique.

L'odyssée n'est pas un roman mais pourtant elle réclame de se soumettre à l'ordre du texte. Car sous sa forme actuelle il est un tout bien ordonné.

Je pense que cette lecture est gratifiante et accessible. Il y a de belles descriptions, de l'élégance, de belles couleurs et beaucoup d'affects variés.

Les dieux et surtout les déesses sont partout et elles composent la destinée d'Ulysse dont la ruse est le point fort.

Le propos du texte est de poser les facettes de la nature humaine et les ressorts du destin qui dépend des actes de chacun, des dieux qui ne sont jamais lointains et du hasard.

Le texte anime de nombreuses institutions et valeurs : l'honneur, le roi, le palais,les mentalités divines, les serments, les rituels variés, la guerre, l'hospitalité, la mere, l'épouse, la fille, la filiation, le mariage, la pudeur, le charme,le commerce, les sacrifices, les oracles,la divination et la mer qui est finalement aussi abordable et praticable que la terre.

Ce texte est un texte central pour le monde grec et on y apprend en Grèce pendant toute l'antiquité à lire et à vivre et il est largement acteur dans la vie courante des cités et des citoyens.

L'odyssée est aussi un récit politique , le roi tente et réussit à retrouver son royaume et à le reconquérir. Son fils Télémaque mène lui sa quête d'informations et il s'efforce de trouver des appuis et de solidifier sa légitimité dynastique, au foyer et hors de sa patrie.

Pénélope,source de légitimité également temporise pour donner une chance à la survie de la dynastie de son époux.

Les dieux sont très actifs et incarnés dans ce texte où les femmes et les déesses sont loin d'être confinées au gynécée.

C'est une constante du monde grec la femme de Socrate avait un fort caractère et l'assemblée des femmes de Aristophane dépeint des dames aussi épanouies que entreprenantes,sans parler des menades de Dyonisos qui sont redoutables presque autant que les Parques.

L'histoire des grecs a des racines partiellement minoennes et crétoises. La crête fut probablement une civilsation qui sans être une matriarchie était une société où la déesse ordonnait le monde .Elle trônait en majestée et elle se passait très bien des hommes car on ne lui connait pas de parédre.

Il semble que la vie et la mort ne se comprenaient où ne se "vivaient" que par elle.

Elle était la seule divinité connue en Crête et elle fut honorée dans un culte aux allures chtoniennes.

Sur la femme grecque des origines demandez à Arianne et à Thèsée, aux gymnastes feminins des tauromachies crétoises ,et à toutes les statuettes de cette déesse aux nombreux jupons ,les seins à l'air,les mains pleines de serpents dont les statuettes sont abondantes en Crête antérieurement au patriarcat myceniénien et à celui de leur successeurs archaïques et classiques et même byzantins . Cette déesse survécut en la personne de Perséphonne maîtresse des saisons et des récoltes et occupante à tour de rôle des mondes souterains et de la surface lors du cycle des saisons que le dieu de l'enfer a créé pour elle, pour lui donnerla responsabilité de créer la vie et de sortir des enfers sous-terrains une partie de l'année.

Enfin pour conclure il faut savoir que ces poèmes étaient destinés à être presque chantés ou à être récités, accompagnés par la harpe.

Le poème est coincé entre ciel et mers. Entre bleu et bleu donc mais le bleu n'existe pas en grec le même mot designe le bleu, le noir et le très sombre.

Vous êtes arrivés au troisième quart de l'Iliade (certains parlent même du tome Troie), plus rien ne peut vous arrêter dans votre cheminement dans l'œuvre d'Homère, ni dieux ni armées ni les rayons ardents de l'astre d'Apollon… Rien ! Vous irez au bout ; quitte à revêtir le bouclier d'Achille pour vous protéger des méchants qui pourraient vouloir vous en empêcher…

Vous en êtes même précisément arrivés au point où Poseidon, mécontent de la tournure que son frangin Zeus imprime aux choses, décide de s'engager clairement auprès des Grecs, qui, du coup, reprennent espoir et infligent de lourdes pertes aux Troyens. (Bon évidemment, ce sont les Grecs qui racontent l'histoire, donc les pertes troyennes sont toujours lourdes, par essence.)

Cependant, même avec le soutien de Poseidon, les Grecs s'aperçoivent que les Troyens ne sont plus très loin de leurs bateaux et beaucoup d'entre eux sont blessés ou n'ont plus la force de combattre. C'est alors qu'Héra, la femme et sœur de Zeus (oui, je sais, c'est toujours un peu bizarre mais les dieux aimaient faire ça en famille), décide de détourner l'attention de son divin mari et frère en lui proposant un petit after puis en l'endormant.

Dès lors, Poseidon ne se sent plus de joie, ouvre un large bec et laisse tomber… euh…, j'ai dû croiser quelques informations, je crois… reprenons : Poseidon se dépêche d'aller porter de l'aide aux Argiens (c'est-à-dire les Grecs mais Homère se plait à leur donner 36 noms différents). Hector, le chef troyen est blessé par Ajax, le fils de Telamon (parce que sur le champ de bataille comme à la SNCF, un Ajax peut en cacher un autre). Et donc, après quelques vibrantes inquiétudes, l'espoir est repassé chez les Grecs.

Le problème de tout cela, c'est que Zeus finit par se réveiller et, comme tout souverain de l'Olympe qui se respecte, il n'est pas toujours bon à prendre avec des pincettes au saut du lit. Il est comme qui dirait furieux et ordonne à son frère Poseidon d'arrêter de soutenir les Argiens. Lui-même intime l'ordre à son fils Apollon d'aller relever Hector.

Si bien que les Troyens, poussés par Apollon, parviennent à enfoncer le mur et les défenses grecques et arrivent droit aux nefs avec la ferme intension d'y mettre le feu. La déroute semble proche pour les Grecs. Voyant cela, Patrocle, le plus proche ami d'Achille, demande à ce dernier qui est toujours en train de bouder s'il peut prendre ses armes pour repousser les Troyens.

Achille accepte et le laisse mener ses hommes au combat mais il précise à Patrocle que celui-ci ne doit pas poursuivre les Troyens une fois repoussés. Écoutez bien, soyez attentifs, c'est un moment important de l'histoire et comme j'ai senti que vous commenciez à décrocher, j'aime autant vous laisser finir vous-même la lecture de ce troisième tome de l'Iliade.

En outre, le mieux sera toujours que vous vous fassiez vous-même vos avis, car, comme Troie déchue, celui-ci n'est qu'une Colline de Cendres (en anglais on dit Ash Hill, ceci pouvant expliquer cela), c'est-à-dire, pas grand-chose.

Vous en êtes même précisément arrivés au point où Poseidon, mécontent de la tournure que son frangin Zeus imprime aux choses, décide de s'engager clairement auprès des Grecs, qui, du coup, reprennent espoir et infligent de lourdes pertes aux Troyens. (Bon évidemment, ce sont les Grecs qui racontent l'histoire, donc les pertes troyennes sont toujours lourdes, par essence.)

Cependant, même avec le soutien de Poseidon, les Grecs s'aperçoivent que les Troyens ne sont plus très loin de leurs bateaux et beaucoup d'entre eux sont blessés ou n'ont plus la force de combattre. C'est alors qu'Héra, la femme et sœur de Zeus (oui, je sais, c'est toujours un peu bizarre mais les dieux aimaient faire ça en famille), décide de détourner l'attention de son divin mari et frère en lui proposant un petit after puis en l'endormant.

Dès lors, Poseidon ne se sent plus de joie, ouvre un large bec et laisse tomber… euh…, j'ai dû croiser quelques informations, je crois… reprenons : Poseidon se dépêche d'aller porter de l'aide aux Argiens (c'est-à-dire les Grecs mais Homère se plait à leur donner 36 noms différents). Hector, le chef troyen est blessé par Ajax, le fils de Telamon (parce que sur le champ de bataille comme à la SNCF, un Ajax peut en cacher un autre). Et donc, après quelques vibrantes inquiétudes, l'espoir est repassé chez les Grecs.

Le problème de tout cela, c'est que Zeus finit par se réveiller et, comme tout souverain de l'Olympe qui se respecte, il n'est pas toujours bon à prendre avec des pincettes au saut du lit. Il est comme qui dirait furieux et ordonne à son frère Poseidon d'arrêter de soutenir les Argiens. Lui-même intime l'ordre à son fils Apollon d'aller relever Hector.

Si bien que les Troyens, poussés par Apollon, parviennent à enfoncer le mur et les défenses grecques et arrivent droit aux nefs avec la ferme intension d'y mettre le feu. La déroute semble proche pour les Grecs. Voyant cela, Patrocle, le plus proche ami d'Achille, demande à ce dernier qui est toujours en train de bouder s'il peut prendre ses armes pour repousser les Troyens.

Achille accepte et le laisse mener ses hommes au combat mais il précise à Patrocle que celui-ci ne doit pas poursuivre les Troyens une fois repoussés. Écoutez bien, soyez attentifs, c'est un moment important de l'histoire et comme j'ai senti que vous commenciez à décrocher, j'aime autant vous laisser finir vous-même la lecture de ce troisième tome de l'Iliade.

En outre, le mieux sera toujours que vous vous fassiez vous-même vos avis, car, comme Troie déchue, celui-ci n'est qu'une Colline de Cendres (en anglais on dit Ash Hill, ceci pouvant expliquer cela), c'est-à-dire, pas grand-chose.

Vous êtes arrivés au dernier quart de l'Iliade ; il est grand temps pour vous de recevoir un petit coup de main d'Achille. Car depuis le début de l'épopée, vous en entendez parler mais vous ne le voyez pas à l'œuvre car il est fâché contre Agamemnon, le chef suprême des rois grecs fédérés contre Troie.

Ce chant XIX s'ouvre donc sur une réconciliation d'Achille et d'Agamemnon après la mort que l'on sait (dans les tomes précédents, ne comptez pas sur moi pour vous en dire davantage). Achille va enfin reprendre part aux combats et cette nouvelle galvanise le cœur des Grecs qui en avaient bien besoin, maltraités qu'il avaient étés par les coups féroces d'Hector, le chef de guerre des Troyens, fils du vieux roi Priam. Ce dernier observe les combats depuis les murs d'enceinte de sa ville.

Et c'est un Achille furieux qui s'engage dans la bataille : Attila, à côté, ce n'était pas grand-chose, tellement ça ferraille sec, tellement sa pique va loin et tellement les têtes troyennes tombent sous ses assauts. Zeus a décidé, maintenant que son petit protégé d'Achille est dans le coup, de ne plus prendre ouvertement parti pour les Troyens comme il le faisait auparavant. Il laisse même le choix à chaque divinité concernée de miser sur son poulain afin de lui assurer la vie sauve.

Bref, gros carnage signé Achille, tous les Troyens en déroute et qui courent se réfugier derrière les murs de protection d'Ilion (c'est un autre nom pour Troie et c'est, au demeurant, ce qui donne son titre à l'épopée). Mais c'est Hector qu'il veut accrocher à son tableau de chasse.

On a beau s'appeler Hector et avoir trucidé du Grec comme pas un, lorsqu'Achille se présente devant vous, ça vous fait un petit quelque chose tout de même et il n'en mène plus bien large le malheureux Hector. Je ne veux surtout pas vous retirer le plaisir de lire l'issue du combat qui s'annonce…

En outre, si le (ou les) rédacteur(s) de l'Iliade au fil des âges (baptisé(s) Homère pour faire simple) ont magnifié la figure d'Achille en cette fin d'ouvrage, ils se sont attachés à ternir volontairement celle de deux autres grands combattants héroïques grecs : les deux Ajax.

À ce titre, je vous recommande tout particulièrement le chant XXIII où l'on assiste à une sorte de banquet funéraire où tous les grands chefs grecs sont conviés par Achille pour recevoir le butin de qui vous savez (voir les tomes précédents) sous une forme quelque peu insolite de nos jours : des genres d'épreuves de jeux olympiques.

Et c'est au cours de ces épreuves que les deux Ajax sont mis minables par Homère. Ceci ne colle pas du tout avec ce qu'on a vu durant toute l'épopée. Alors il doit bien y avoir une raison. J'en suis venue à penser qu'en fait, le personnage même d'Ajax a très probablement été lui-même dédoublé, un peu comme une sorte de docteur Jekyll et Mister Hyde : Ajax le grand, fils de Telamon serait plutôt le docteur Jekyll et Ajax le petit, fils d'Oïlée serait une manière de Mister Hyde.

On sait que ces récits mythiques de l'Antiquité avaient aussi une valeur d'édification pour le peuple. Ils présentaient en termes clairs et abordables d'où l'on venait et comment les ancêtres s'étaient comportés et donc, comment il était bon de se comporter soi-même pour être un digne représentant de ce peuple.

Ajax, ou, pour reprendre le portrait bicéphale d'Homère, LES Ajax, représentent quelque chose qu'on pourrait de nos jours dénommer comme étant des mercenaires ou des condottieres dans l'Italie de la fin du Moyen Âge. Des rois bouffis d'orgueil et tellement sûrs d'eux-mêmes qu'ils en oubliaient la déférence aux dieux.

Une grande partie du cycle troyen dans lequel s'inscrivait l'Iliade d'abord, puis l'Odyssée, ensuite est désormais perdu (en gros, l'Iliade et l'Odyssée représentent deux pièces intercalées d'un puzzle qui devait en contenir au moins sept). C'est donc aux travers des tragédies grecques postérieures qu'on sait à peu près à quoi s'en tenir avec les Ajax.

Tout d'abord dans la pièce éponyme de Sophocle où l'on voit que le grand Ajax (le fils de Telamon), tellement orgueilleux et tellement égocentrique devient fou quand il apprend que ce n'est pas lui mais Ulysse qui hérite des armes divines d'Achille et il est alors prêt à se retourner contre des Grecs afin de les tuer tous.

C'est ensuite dans les tragédies d'Euripide qu'on apprend que l'autre Ajax, le fils d'Oïlée, n'a pas hésité à violer Cassandre, la fille de Priam, dans un temple dédié à Athéna. (Bon, petite précision, ce qui apparaissait comme scandaleux aux yeux des Grecs d'alors, ce n'était pas le viol en lui-même, somme toute assez banal, mais le fait qu'il se soit produit dans une enceinte sacrée : ça c'était très grave !)

Orgueil démesuré et impiété, comme si ces épisodes représentaient certains des " péchés capitaux " du monde et de la culture hellénistiques. Mais de ceci, ce sera à vous d'en juger par vous-même car cet avis, à lui tout seul, ne représente pas grand-chose.

Ce chant XIX s'ouvre donc sur une réconciliation d'Achille et d'Agamemnon après la mort que l'on sait (dans les tomes précédents, ne comptez pas sur moi pour vous en dire davantage). Achille va enfin reprendre part aux combats et cette nouvelle galvanise le cœur des Grecs qui en avaient bien besoin, maltraités qu'il avaient étés par les coups féroces d'Hector, le chef de guerre des Troyens, fils du vieux roi Priam. Ce dernier observe les combats depuis les murs d'enceinte de sa ville.

Et c'est un Achille furieux qui s'engage dans la bataille : Attila, à côté, ce n'était pas grand-chose, tellement ça ferraille sec, tellement sa pique va loin et tellement les têtes troyennes tombent sous ses assauts. Zeus a décidé, maintenant que son petit protégé d'Achille est dans le coup, de ne plus prendre ouvertement parti pour les Troyens comme il le faisait auparavant. Il laisse même le choix à chaque divinité concernée de miser sur son poulain afin de lui assurer la vie sauve.

Bref, gros carnage signé Achille, tous les Troyens en déroute et qui courent se réfugier derrière les murs de protection d'Ilion (c'est un autre nom pour Troie et c'est, au demeurant, ce qui donne son titre à l'épopée). Mais c'est Hector qu'il veut accrocher à son tableau de chasse.

On a beau s'appeler Hector et avoir trucidé du Grec comme pas un, lorsqu'Achille se présente devant vous, ça vous fait un petit quelque chose tout de même et il n'en mène plus bien large le malheureux Hector. Je ne veux surtout pas vous retirer le plaisir de lire l'issue du combat qui s'annonce…

En outre, si le (ou les) rédacteur(s) de l'Iliade au fil des âges (baptisé(s) Homère pour faire simple) ont magnifié la figure d'Achille en cette fin d'ouvrage, ils se sont attachés à ternir volontairement celle de deux autres grands combattants héroïques grecs : les deux Ajax.

À ce titre, je vous recommande tout particulièrement le chant XXIII où l'on assiste à une sorte de banquet funéraire où tous les grands chefs grecs sont conviés par Achille pour recevoir le butin de qui vous savez (voir les tomes précédents) sous une forme quelque peu insolite de nos jours : des genres d'épreuves de jeux olympiques.

Et c'est au cours de ces épreuves que les deux Ajax sont mis minables par Homère. Ceci ne colle pas du tout avec ce qu'on a vu durant toute l'épopée. Alors il doit bien y avoir une raison. J'en suis venue à penser qu'en fait, le personnage même d'Ajax a très probablement été lui-même dédoublé, un peu comme une sorte de docteur Jekyll et Mister Hyde : Ajax le grand, fils de Telamon serait plutôt le docteur Jekyll et Ajax le petit, fils d'Oïlée serait une manière de Mister Hyde.

On sait que ces récits mythiques de l'Antiquité avaient aussi une valeur d'édification pour le peuple. Ils présentaient en termes clairs et abordables d'où l'on venait et comment les ancêtres s'étaient comportés et donc, comment il était bon de se comporter soi-même pour être un digne représentant de ce peuple.

Ajax, ou, pour reprendre le portrait bicéphale d'Homère, LES Ajax, représentent quelque chose qu'on pourrait de nos jours dénommer comme étant des mercenaires ou des condottieres dans l'Italie de la fin du Moyen Âge. Des rois bouffis d'orgueil et tellement sûrs d'eux-mêmes qu'ils en oubliaient la déférence aux dieux.

Une grande partie du cycle troyen dans lequel s'inscrivait l'Iliade d'abord, puis l'Odyssée, ensuite est désormais perdu (en gros, l'Iliade et l'Odyssée représentent deux pièces intercalées d'un puzzle qui devait en contenir au moins sept). C'est donc aux travers des tragédies grecques postérieures qu'on sait à peu près à quoi s'en tenir avec les Ajax.

Tout d'abord dans la pièce éponyme de Sophocle où l'on voit que le grand Ajax (le fils de Telamon), tellement orgueilleux et tellement égocentrique devient fou quand il apprend que ce n'est pas lui mais Ulysse qui hérite des armes divines d'Achille et il est alors prêt à se retourner contre des Grecs afin de les tuer tous.

C'est ensuite dans les tragédies d'Euripide qu'on apprend que l'autre Ajax, le fils d'Oïlée, n'a pas hésité à violer Cassandre, la fille de Priam, dans un temple dédié à Athéna. (Bon, petite précision, ce qui apparaissait comme scandaleux aux yeux des Grecs d'alors, ce n'était pas le viol en lui-même, somme toute assez banal, mais le fait qu'il se soit produit dans une enceinte sacrée : ça c'était très grave !)

Orgueil démesuré et impiété, comme si ces épisodes représentaient certains des " péchés capitaux " du monde et de la culture hellénistiques. Mais de ceci, ce sera à vous d'en juger par vous-même car cet avis, à lui tout seul, ne représente pas grand-chose.

Un poème guerrier et une source de vie .

Le texte est fixé par écrit au VIe siècle avant l'ère commune à Athènes . Il se réfère à des périodes plus anciennes encore mais très confusément cependant , du point de vue de sa compréhension historique . Il fut composé à partir du IXe siècle .