Caravage et les caravagesques

Liste créée par Dossier-de-l-Art le 12/12/2017

19 livres. Thèmes et genres : exposition temporaire , caravagisme , nantes , peinture , art

19 livres. Thèmes et genres : exposition temporaire , caravagisme , nantes , peinture , art

Le musée d'Arts de Nantes propose jusqu'au 11 mars 2018 la première rétrospective mondiale consacrée au peintre Nicolas Régnier. C'est l'occasion de se pencher sur Caravage et ses émules, les caravagesques.

1.

Caravage

Giovanni Careri

Giovanni Careri

5.00★

(4)

Michelangelo Merisi, dit Caravage, né en 1571, est une figure incontournable de l'histoire de l'art et un précurseur de la modernité. Ce peintre lombard dont le réalisme fit dire à Poussin qu'il était venu pour "détruire la peinture" est lié à un tournant stylistique décisif, voire révolutionnaire, entre le XVIe et le XVII siècle. Admiré pour sa fidélité au réel, ainsi que pour l'intensité inédite de sa lumière déployée, l'artiste a subtilement réfléchi au dispositif interne du tableau et à ses stratégies d'adresse au spectateur. Ce livre explore la révolution caravagesque à partir d'un regard rapproché, à travers tous les "miroirs" auxquels ce peintre extraordinaire nous confronte encore aujourd'hui. Si le miroir est l'objet de réflexion matériellement utilisé dans ses premiers autoportraits, Caravage développe tout au long de sa carrière un travail sur des formes diverses de réflexivité. Limage de soi devient ainsi un lieu d'expérimentation qui fait de l'autre un miroir révélateur : le déguisement mythologique (de Bacchus à Narcisse, en passant par Méduse), l'altérité culturelle ou le contraste des genres sont autant d'expressions de cette recherche. Limage même du Christ se fait miroir, appelant ainsi le dévot à s'y "conformer", tel que l'écrit saint Paul. Le principe de réflexion, ainsi que les dédoublements, pliures et ouvertures qui lui sont liés, est également un modèle idéal dans la structure de l'oeuvre de Caravage. Ses compositions à plusieurs figures sont autant de lieux où la peinture réfléchit sur elle-même, sur sa narrativité interne et les temps qui la traversent. Le "réalisme chrétien" de Caravage est ainsi considéré sous une lumière nouvelle à partir d'un assemblage entre gestes du peuple et attitudes plus nobles extraites de l'iconographie antique. La fidélité au réel n'est pas une simple question d'imitation mais de mémoire visuelle et de montage des temps.

2.

Le Caravage

Roberto Longhi

Roberto Longhi

4.42★

(20)

Roberto Longhi, né en 1890 - c'est-à-dire appartenant à la génération de Giorgio Morandi, Carlo Emilio Gadda et Giorgio De Chirico -, manifesta d'emblée son aversion envers une critique entachée de romantisme ou d'idéalisme, celle-ci pour lui incarnée par Benedetto Croce, autant que par le positivisme de Giovanni Battista Cavalcaselle. Formé à l'école d'Adolfo Venturi, sensible au formalisme de l'Ecole de Vienne, particulièrement attaché à l'autonomie des arts figuratifs telle qu'elle s'exprime chez Adolf von Hildebrand, Roberto Longhi sera, pour un temps, séduit par la démarche de Giovanni Morelli, qui le conforte dans sa volonté d'examiner les œuvres en elles-mêmes, et l'amènera à s'intéresser alors aux études sur les peintres italiens de la Renaissance de Bernard Berenson. Se tenant d'une certaine façon "en marge", et infiniment respecté, Roberto Longhi - par goût sincère autant peut-être que par son talent pour la polémique -, se singularisa par la largeur de ses vues, s'intéressant tant à Cimabue qu'à Nicolas de Staël. Et ceci sans feindre d'ignorer jamais la dimension "anti-historique" de la référence au présent comme critère de validité. Pour Roberto Longhi, le Caravage fut certainement le premier des peintres "modernes". Dès 1926, il lui consacre une analyse inaugurant une réflexion née du refus de l'art considéré comme illustration, c'est-à-dire comme littérature figurée. Démarche associée au refus d'un formalisme étroit qui se développera tout au long de sa vie, ainsi qu'en témoignent les textes composant notre volume et formant un ensemble cohérent traitant à la fois du Caravage, de ses antécédents, de son influence, de même que des échos de son œuvre dans la peinture française, et mettant notamment l'accent sur un aspect souvent négligé : les liens de l'esthétique caravagesque avec le réalisme lombard après la Contre-Réforme. De ces textes, seul le deuxième de notre édition - Le Caravage - a été publié en langue française, en 1968, dans une traduction de Pierre Vorms. Ouvrage depuis longtemps introuvable dans lequel l'aspect polémique de Longhi avait été gommé.

3.

Le Caravage

Gérard-Julien Salvy

Gérard-Julien Salvy

3.58★

(29)

"Mon métier est celui de peintre. Quand je dis qu'un homme a du talent, je veux dire qu'il réussit dans son art ; ainsi, un peintre de talent est un peintre qui peint bien, et qui imite bien les choses de la nature."

Depuis qu'il a été redécouvert, il y a moins d'un siècle, Le Caravage (1571-1610) n'a cessé d'être la victime de légendes et d'affabulations touchant tant à sa spiritualité qu'à sa vie privée. C'est pourquoi cette biographie s'est donnée pour objectif de le dépouiller de ces travestissements successifs et de s'en tenir aux témoignages d'archives les plus sûrs, lui restituant ainsi sa personnalité complexe mais nullement contradictoire, sa vérité d'homme de souffrance et d'artiste, adulé de son vivant et protégé par les amateurs les plus éclairés.

4.

Le moment Caravage

Michael Fried

Michael Fried

Michael Fried, l’un des principaux historiens et critiques d’art de ces cinquante dernières années, examine de façon novatrice l’un des artistes les plus décisifs de la culture occidentale, Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit le Caravage (1571-1610), que l’on considère souvent comme le père du réalisme moderne. Issu des A.W. Mellon Lectures in the Fine Arts, série de conférences données en 2004 à la National Gallery of Art de Washington, Le Moment Caravage associe l’intelligence d’interprétation, le sérieux historique et la subtilité théorique de Michael Fried, et propose des analyses approfondies et inattendues d’un grand nombre d’œuvres majeures, du Jeune garçon mordu par un lézard, œuvre de jeunesse, au tardif Martyre de sainte Ursule. Fort de deux cents images en couleurs, le résultat offre une nouvelle vision enthousiasmante sur un moment crucial de l’histoire de la peinture européenne. Mettant l’accent sur l’émergence vers 1600 des « tableaux pour collectionneurs » en tant que genre à part entière, essor qui favorise une pratique plus réflexive de la peinture que strictement narrative, Fried interroge dans ce contexte la relation du Caravage à l’autoportrait, à la violence qu’impliquent souvent les scènes religieuses, et les fondements essentiels de son réalisme, qu’on ne saurait confondre avec les ambitions de la peinture du xixe siècle. Fried porte également une très grande attention à l’œuvre du grand rival du Caravage, Annibal Carrache, et à celle de ses successeurs, d’Orazio et Artemisia Gentileschi à Bartolomeo Manfredi et Valentin de Boulogne, « Français de Rome », que le Metropolitan s’apprête à fêter.

5.

Le dossier Caravage : Psychologie des attributions et psychologie de l'art

André Berne-Joffroy

André Berne-Joffroy

3.00★

(9)

Pourquoi les milieux académiques européens qui dominaient la critique d'art au XIXe siècle jusque vers 1880 nourrissaient-ils tant d'incompréhension à l'égard de la peinture caravagesque, pourquoi ne comprenaient-ils pas l'unité et la puissance expressive de cette peinture? La réponse à ces questions nous est donnée au cours d'une véritable enquête menée par André Berne-Joffroy.

Telle l'instruction d'une affaire, l'auteur examine chaque nouvelle pièce versée au dossier afin de reconstituer l'oeuvre de Caravage avec une extrême sagacité. Par sa précision, Le dossier Caravage a fortement marqué plusieurs générations d'historiens de l'art, notamment italiens. L'ouvrage d'André Berne Joffroy, publié en 1959 par les éditions de Minuit puis en 1999 chez Flammarion dans la collection "Idées et Recherche", a fait l'objet d'une nouvelle mise à jour pour sa publication dans la collection "Champs arts".

6.

Corps et ombres : Caravage et le caravagisme en Europe

Michel Hilaire

Michel Hilaire

5.00★

(6)

Corps et Ombres, Caravage et le caravagisme européen

privilégie une approche globale, européenne du caravagisme, respectant son expansion géographique, et distingue ses différents foyers en présentant leurs particularités et leurs interrelations. Il met notamment en lumière l'influence de Caravage d'un point de vue thématique, stylistique ou technique sur des expressions artistitiques qui en lui sont

habituellement pas reliées.

7.

Après Caravage : Une peinture caravagesque ?

Olivier Bonfait

Olivier Bonfait

4.00★

(8)

Depuis maintenant presque un siècle, Caravage est devenu une figure incontournable de l’histoire de l’art, et l’on a regroupé les peintres ou les tableaux proches de ses œuvres sous la bannière du caravagisme, qui partirait de Rome pour s’étendre à toute l’Europe vers 1620-1630. Mais Caravage a toujours refusé d’avoir des élèves et il intenta des procès aux peintres qui l’imitaient… Une caravagiomania, qui caractérise les récentes décennies, a voulu relier à l’art de Caravage, sous prétexte d’un sujet réaliste ou d’un éclairage à la chandelle, n’importe quel tableau sans que son auteur ait pu connaître l’œuvre du peintre romain. Il convient donc, profitant d’une série d’études nouvelles, de redistribuer les cartes de ce mouvement international. Cet essai interroge les tensions qui existent entre l’esthétique de l’artiste qui révolutionna la peinture autour de 1600 et la peinture dite caravagesque. A la fois dans les passerelles entre ces deux pôles (le rôle d’artistes comme médiateurs et élaborateurs d’une « méthode » ; l’importance des collections comme instances de légitimation), mais surtout dans leurs écarts : l’identité plastique de la peinture caravagesque, une composition de plusieurs personnages à mi-corps avec un éclairage artificiel ne se retrouve pas chez Caravage, et Les Tricheurs de La Tour sont finalement plus proches de la peinture nordique que de modèles italiens. Après avoir démontré la mythologie du caravagisme, l’ouvrage analyse les modalités de développement d’un courant de la peinture en enquêtant sur les raisons de son succès et sur la permanence de sa nature avec son extension géographique. Il questionne ensuite les caractéristiques de cet art, des formes d’énonciation du quotidien aux usages du clair obscur et aux expériences du visible qu’il met en œuvre. A travers le cas de « la peinture caravagesque », cet essai souhaite ainsi questionner les paradigmes et les méthodes de l’histoire de l’art, une discipline en plein renouvellement.

8.

Dossier de l'art, n°197 : Caravage et le caravagisme

Dossier de l'art

Dossier de l'art

5.00★

(6)

En réunissant près de 140 œuvres italiennes, hollandaises, flamandes et françaises réparties entre le musée Fabre de Montpellier et le musée des Augustins de Toulouse, l’ambitieuse exposition « Corps et ombres » entend retracer un des phénomènes fascinants de l’histoire de l’art européen : l’immense portée de la révolution caravagesque en Italie et bien au-delà, par le biais, notamment, des plus grands peintres d’Europe venus parfaire leur formation à Rome. En confrontant à la fois des chefs-d’œuvre de Caravage, des toiles de la première génération des émules romains et des compositions de plus lointaine ascendance caravagesque, elle permet de mesurer la diffusion des formules, des sujets et des types hérités du maître, et de discerner, à l’arrière-plan de certaines œuvres, un héritage moins évident, plus sincère et plus exigeant peut-être, témoignant d’une vraie compréhension de l’esprit de Caravage.

9.

Figures de la réalité. Caravagesques français, Georges de la Tour, les frères Le Nain...

Jean-Pierre Cuzin

Jean-Pierre Cuzin

5.00★

(3)

Pour rendre hommage à Jean-Pierre Cuzin, qui a quitté ses fonctions à l’Institut national d’histoire de l’art en juillet 2009, ses collègues et amis ont décidé de réunir en un volume trente articles, essais et études qu’il a, depuis 1973, consacrés aux peintres français et étrangers qui se sont, de près ou de loin, inscrits dans le sillage de Caravage. Au fil de ces travaux, dont certains n’ont jamais été publiés en français et dont d’autres sont difficiles à trouver, Jean-Pierre Cuzin s’est attaché non seulement à préciser les contours de l’œuvre de peintres tels que Valentin, Vouet ou Régnier, qui ont été parmi les premiers tenebrosi à Rome, mais aussi à montrer comment, à travers ses partisans italiens (Manfredi, Saraceni, Gentileschi) et français, la révolution accomplie par Caravage donnait le ton d’une nouvelle peinture, réaliste, grandeur nature, luministe et expressive, moins opposée à la rhétorique picturale traditionnelle qu’on ne l’a dit, moins triviale qu’on ne l’a prétendu, plus savante qu’on ne l’a affirmé. En se penchant plus particulièrement sur l’œuvre d’un Nicolas Tournier, d’un Trophime Bigot et d’un Georges de La Tour, tous trois peintres français aux attaches provinciales qui font connaître à la peinture les simplifications sublimes d’un clair-obscur radical ou d’un « primitivisme » avant la lettre, Jean-Pierre Cuzin a montré que les prolongements français du « caravagisme » avait parfois des sources moins immédiates (et parfois moins italiennes) qu’on pouvait le supposer. Article après article, essai après essai, les études de Jean-Pierre Cuzin restituent, dans une langue choisie, une image forte, claire et nouvelle d’une des grandes métamorphoses de la peinture occidentale moderne.

10.

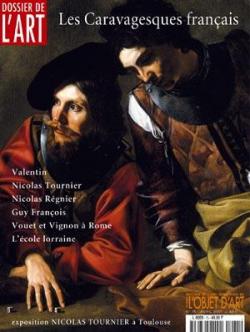

Dossier de l'art, n°75 : Les caravagesques français

Dossier de l'art

Dossier de l'art

5.00★

(4)

A propos de l'exposition Nicolas Tournier au musée des Augustins à Toulouse Valentin; Nicolas Tournier; Nicolas Régnier; Guy François; Vouet et Vignon à Rome; L'école lorraine

Sommaire

Du nouveau, à propos des Caravagesques français ?

Rome 1620, les Français à l'épreuve de la réalité

Nicolas Tournier, un caravagiste original et inspiré

Valentin, l'accomplissement d'un génie

Nicolas Régnier

Guy François et l'art de la réalité

11.

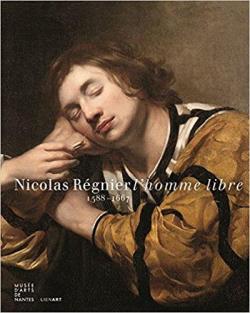

Nicolas Régnier, l'homme libre

Annick Lemoine

Annick Lemoine

Flamand par son lieu de naissance (Maubeuge, vers 1588), Français par la langue, Nicolas Régnier réalise toute sa carrière en Italie : à Parme d'abord, à la cour des Farnèse, puis à Rome et à Venise. A Rome ; en digne émule de Caravage, Régnier bouleverse les codes ordinaires de la représentation et engage le spectateur dans un dialogue actif. Il chante la vie quotidienne tumultueuse de Rome, ses héros malfamés - escrocs, courtisanes et diseuses de bonne aventure - et ses pratiques populaires - ses jeux, ses farces et ses insultes. La dimension subversive de certaines de ses toiles fait de Régnier un peintre "d'avant-garde" qui sut renouveler le langage de Caravage. Dans la cité des Doges, où il demeure jusqu'à sa mort survenue en 1667, Régnier poursuit une voie originale. Introducteur de l'art de Caravage et promoteur de l'idéal classique, il compte au nombre des acteurs majeurs du renouvellement de la peinture vénitienne du XVIIe siècle. A la renommée de l'artiste s'ajoutent celles du collectionneur et du marchand d'art : un marchand de haute volée, capable de négocier pour les princes d'Italie les affaires les plus importantes de l'époque ; un collectionneur raffiné qui pouvait s'enorgueillir de posséder 4 des chefs-d'oeuvre de Dürer, Giorgione, Titien, Rubens et tant d'autres. Cet ouvrage révèle la diversité des activités de l'artiste et l'étonnante modernité de son art qui évolue d'une peinture dal naturale radicale à une peinture sophistiquée, où s'entremêlent naturalisme et idéalisation, mélodrame et volupté.

12.

Nicolas Régnier (ca. 1588-1667) : Peintre, collectionneur et marchand d'art

Annick Lemoine

Annick Lemoine

Flamand, français, romain et vénitien, Nicolas Régnier fut un peintre caravagesque élégant et sophistiqué. Sa renommée fut considérable, couronnée par le brevet de « peintre du roi de France en Italie ». A la fois peintre, marchand, expert et collectionneur, il participa au renouvellement de la peinture vénitienne au XVIIe siècle. (catalogue raisonné)

13.

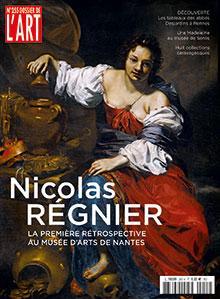

Dossier de l'art, n°255 : Nicolas Régnier

Dossier de l'art

Dossier de l'art

Le Musée d’arts de Nantes accueille la première exposition jamais dédiée à Nicolas Régnier, l’un des plus grands peintres caravagesques français, qui fut aussi un grand collectionneur et expert. Réunissant une cinquantaine de tableaux venus de toute l’Europe et des États-Unis, il révèle une carrière exceptionnelle menant de Rome à Venise, du clair-obscur des premiers chefs-d’œuvre peints pour le marquis Giustiniani à des toiles éclairées par la lumière des peintres bolonais.

14.

Valentin de Boulogne

Keith Christiansen

Keith Christiansen

L'exposition monographique qui ouvrira au Metropolitan Museum en octobre 2016 et au Louvre en février 2017 est la première consacrée au grand peintre caravagesque Valentin de Boulogne (1591-1632), dont ce précieux volume est le catalogue. Dans les années qui suivirent la mort de Caravage en 1610, l'espagnol Jusepe de Ribera et le français Valentin sont les deux plus importants protagonistes de la peinture naturaliste à Rome. Contrairement à Ribera, qui en 1616 s'installa à Naples, alors sous domination espagnole, l'intégralité de la carrière de Valentin se déroula à Rome, où il devint l'un des artistes de prédilection de la famille Barberini. Pour ces derniers, il peignit l'une des oeuvres les plus étonnantes du xviie siècle, L'Allégorie de l'Italie (Institut Finlandais de Rome) et reçut, tout comme Nicolas Poussin, la très prestigieuse commande d'un retable pour Saint-Pierre (Pinacothèque Vaticane). L'installation de ce retable, ainsi que celui de Poussin,suscitèrent un vif débat sur les vertus d'un art naturaliste, célébrant la couleur, par rapport à un style classique, fondé sur le dessin, qui perdurera au cours des trois siècles suivants. La réputation posthume de Valentin s'enflamma d'emblée. Deux semaines seulement après la mort prématurée du peintre en 1632, le marchand-graveur François Langlois, à la recherche de chefs-d'oeuvre de grands maîtres pour des collectionneurs, fut informé par Pierre Lemaire que : « on ne peut pas trouver ses peintures, ou si on le retrouve, il faut payer quatre fois ce qu'ils coûtent à l'origine ». Le cardinal Mazarin rassembla pourtant pas moins de neuf toiles de l'artiste, qui entrèrent dans les collections royales après sa mort et constituent l'un des fleurons de la collection du Louvre. Au xixe siècle, le style novateur de l'artiste devint un point de référence pour Courbet et Manet, fervents défenseurs d'un art d'après nature. Bien que sa trop brève carrière se déroule entièrement à Rome, Valentin peut donc être considéré comme une figure centrale dans l'histoire de la peinture française et de la peinture européenne.

15.

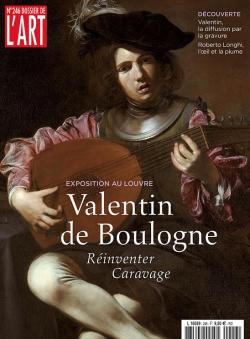

Dossier de l'art, n°246 : Valentin de Boulogne, réinventer Caravage

Dossier de l'art

Dossier de l'art

4.50★

(1)

Valentin de Boulogne (1591-1632) fut le plus original des caravagesques. Protégé en son temps par le cercle Barberini, puis assidument collectionné et copié jusqu’au XIXe siècle, ce Français établi à Rome conserve une part de mystère. Déployée au Louvre, la première rétrospective qui lui est consacrée met en pleine lumière son oeuvre offre un métissage entre invention « d’après nature », profondeur psychologique et envoûtante mélancolie.

16.

Simon Vouet en Italie

Olivier Bonfait

Olivier Bonfait

Lorsqu'il revient à Paris à en 1627, Simon Vouet a toutes les capacités pour changer le cours de la peinture française, un rôle qui lui est reconnu depuis plus de trois siècles. Mais quelle avait été la formation en Italie de ce peintre, qui a vécu dans la Rome de Caravage et du Bernin, entre 1613 et 1627, soit de ses 23 ans à ses 37 ans ? Grâce aux contributions des plus éminents spécialistes, ce volume retrace les diverses facettes de cet artiste aux multiples talents. En s'attachant à la fois à comprendre son parcours et le milieu dans lequel il travailla, par la comparaison de son activité à celle de certains de ses contemporains qui peuvent travailler avec lui ou réagissent en interaction avec lui, il esquisse le portrait d'un artiste qui sut remarquablement faire carrière dans la Rome des Barberini, tout en allant travailler dans d'autres centres artistiques (Gênes et Milan). Les auteurs de cet ouvrage proposent aussi de nouvelles hypothèses quant à l'attribution de certaines oeuvres de l'artiste et ce livre s'attache enfin à présenter de nouveaux éléments sur ce peintre qui l'ut à la fois peintre caravagesque, prince de l'Académie de Saint-Luc et le premier étranger appelé à décorer Saint-Pierre de Roule. Il permet ainsi de dresser une première synthèse sur le Vouet romain, synthèse ouverte qui vient couronner des décennies de recherche.

17.

Nicolas Tournier, 1590-1639, un peintre caravagesque

Nicolas Tournier

Nicolas Tournier

Nicolas Tournier est un des principaux acteurs du caravagisme français aux côtés de Simon Vouet, de Nicolas Régnier et de Valentin de Boulogne. Formé à Rome auprès de Bartolomeo Manfredi, il a rapidement développé une expression personnelle. Ses compositions, où les personnages aux attitudes figées sont tournés sur eux-mêmes, se distinguent par une grande poésie et font de lui le peintre de l'introspection. Que ce soit dans les scènes de genre ou dans les scènes religieuses, l'émotion et la sensation de grandeur qu'expriment ses tableaux évoquent l'art de Georges de La Tour. Les quatre essais et les analyses des ?uvres qui constituent cette première monographie font la lumière sur la particularité de cet artiste et sa place dans l'histoire de l'art du XVIIe siècle.

18.

Gérard Seghers 1591-1651 : Un peintre flamand entre Maniérisme et Caravagisme

Virginie Frelin-Cartigny

Virginie Frelin-Cartigny

5.00★

(2)

Gérard Seghers (1591-1651), à l'instar de Pierre-Paul Rubens et Anton Van Dyck, eut une carrière artistique prestigieuse. Peintre d'histoire, ses grands tableaux ont su attirer à lui une clientèle aisée, aussi bien privée que publique. De nombreux musées dans le monde et en France conservent ses oeuvres (Washington, Vienne, Rome, Madrid, Paris, Lille, Nancy, Reims, Bordeaux, Arras, Nîmes). L'originalité de sa peinture repose sur le subtil accord de deux styles distincts : le Maniérisme du XVIe siècle et le Caravagisme qui lui était contemporain. Les exemples les plus frappants se trouvent dans ses réalisations exécutées au retour de son voyage artistique en Italie et en Espagne, après 1620. Première rétrospective consacrée à Gérard Seghers, l'exposition au musée des Beaux-Arts de Valenciennes se donne pour but l'analyse de cette période (1620-1630), probablement la plus créatrice du peintre anversois. Anne Delvingt a consacré sa thèse de doctorat à Gérard Seghers. Elle livre ici une biographie de l'artiste et un texte sur ses années de formation à Anvers et son voyage à Rome (entre 1611 et 1620). Elle expose la pénétration du Caravagisme en Flandre et la manière très originale dont Seghers l'a pratiqué. Elle envisage ensuite les rapports du peintre avec la cour de Bruxelles et les Archiducs. Elle traite des dessins de Seghers, très rares chez cet artiste. Les notices du catalogue détaillent les oeuvres exposées, dont certaines sont inédites.

19.

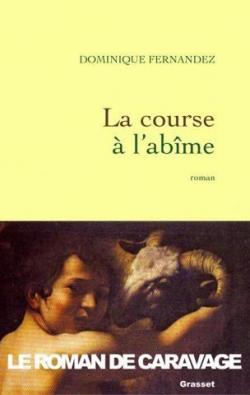

La course à l'abîme

Dominique Fernandez

Dominique Fernandez

4.09★

(541)

Suggéré par Pancrace. Du Bacchus malade à une Madeleine repentante, de la Vocation de saint Mathieu à une Corbeille de fruits, les œuvres du Caravage illustrent une même poésie réaliste, qui crée et impose l'impression de mouvement, tout un dynamisme des corps. Le dernier livre de Dominique Fernandez est tourné précisément vers la figure du Caravage, traîne misères et pinceaux, provocateur, turbulent. C'est le portrait d'un homme dans un siècle bouleversant et bouleversé, traversé de conflits, de coalitions et de rivalités. Portrait d'un artiste aussi, né en 1571 à Caravaggio (adulé des princes comme de la papauté), moins maudit que rebelle et farouche aux ordres établis, vomissant "le confort, la carrière, les honneurs". Loin du cocon, carcan. "Associal, amoral, graine de vaurien, gibier de potence", avec ses obsessions, ses hantises, ses désirs sexuels et surtout homosexuels. En somme un modèle assurément romanesque, troublant, inquiétant, dont la mort resta longtemps mystérieuse. Et ce n'est là ni une biographie, ni un essai. Mais un pari littéraire ambitieux (dans le bon sens du terme) qui change de l'ego ordinaire d'un trop grand nombre d'écrivains. Émaillant son texte de descriptions de tableaux, Dominique Fernandez s'est attaché aux sens et à l'essence, saisissant la parole d'un poète du peuple, insatiable gaudrioleur de bouges et tavernes, toujours parti en quête de sensations, gagné par une course à l'abîme qui finalement lui coûta la vie. On aurait alors aimé que la langue soit à l'image de la figure, un peu plus sulfureuse…

Lauréats du Prix Babelio

juliebabelio

60 livres

Thèmes de cette liste

Les Dernières Actualités

Voir plus