Critiques de Euripide (181)

Ah ! Voilà une belle tragédie comme on les aime : cruelle, sanglante, larmoyante, sans issue, emphatique, un brin grotesque mais assez percutante, bref, en un mot comme en mille : à point.

Fallait-il qu'Euripide soit fasciné par les femmes pour leur dédier autant de tragédies ! De l'épouse bafouée devenue meurtrière, dans Médée, à la femme modèle sacrifiée, dans Alceste, l'auteur passe ici par la mère vengeresse, dans Hécube. Des femmes, des femmes, toujours des femmes, la larme à l'œil et l'arme à la main avec du sang dessus, si possible, tant de poignards et tant de gorges tranchées qu'on s'y perd dans le décompte.

En tout cas, si je devais n'en choisir qu'une d'Euripide, ce serait probablement cette Hécube (j'aime bien Oreste aussi), cette ancienne reine troyenne, déchue à la chute de Troie, dont les nombreux enfants (aux rangs desquels on compte rien moins que Hector, Pâris et Cassandre) sont tous tombés, sauf deux : son dernier fils, Polydore (rien à voir avec le gentil cycliste qui arrivait toujours deuxième derrière Jacques Anquetil), confié, dans la tourmente de la guerre avec les Grecs, aux bons soins du roi Thrace Polymestor avec un petit pécule confortable, afin de lui assurer un début dans la vie.

Ensuite, sa dernière fille, Polyxène (oui, je sais, ils sont tous polis dans cette famille, c'est l'éducation sûrement), qui est aussi belle que vaillante, du digne sang de roi. Or, vous savez que les familles royales déchues n'ont pas un sort facile, donc, la vieille Hécube et sa fille sont rabaissées au rang de simples esclaves des Grecs et, en particulier, de leur roi Agamemnon.

Déjà, cela s'engageait mal pour notre héroïne, mais comme un malheur n'arrive jamais seul, les Grecs qui pleurent la mort de l'héroïque Achille pensent qu'il serait bon de lui offrir un petit sacrifice, histoire de lui rendre agréable le voyage au royaume d'Hadès, et, bien évidemment, qui a été désignée ? Pas de bol, c'est Polyxène.

Hécube essaie bien de négocier un peu avec Ulysse, mais tout disposé qu'il est à lui rendre service, on ne mégote pas avec un présent pour Achille tout de même ! Hécube a beau se désespérer, user de toutes ses dernières influences, invoquer des serments et des services rendus, voilà, la chose est entendue : Polyxène doit y passer pour la bonne cause.

Et Paul, y dort ? Eh oui, qu'en est-il de Polydore ? Faut-il croire en sa bonne fortune ? Certes Euripide est parfois capable de signer une fin heureuse inespérée, comme dans Alceste par exemple, mais ici, point de tout cela, puisque l'inqualifiable Polymestor n'a rien trouvé d'autre à faire que de trucider le gamin pour empocher l'or qui devait lui revenir. Hécube boit donc le calice jusqu'à la lie et je vous laisse découvrir la chute si vous ne la connaissez déjà.

Quand on se place du point de vue du projet de l'auteur, projet artistique, mais aussi et surtout projet civique et social, le fer de lance de cette tragédie semble être le devoir de faire appliquer la justice que doit l'autorité, même au plus humble et déconsidéré de ses sujets. Ainsi, même l'esclave doit pouvoir se fier en l'impartialité de la justice, en tant que fondement de l'organisation sociale.

Si les auteurs classiques ont eu besoin (ou injonction, car on sait que le pouvoir s'appuyait sur les festivités lors desquelles étaient jouées ces pièces pour faire passer des messages à son bénéfice) de communiquer là-dessus, peut-être est-ce parce que ce trait ne paraissait pas évident aux citoyens ? Je ne suis pas assez calée en histoire antique pour me prononcer plus avant sur cette voie.

Euripide s'ingénie également dans cette tragédie à montrer la vulnérabilité des chefs, qui, pour ne pas déplaire à la foule, prennent ou refusent de prendre les décisions que leur conscience leur dictait. C'est le cas d'Ulysse, qui, bien que se sentant redevable envers Hécube, n'ose pas aller contre le désir des compagnons d'Achille. C'est encore le cas d'Agamemnon, qui ne veut pas trop se compromettre dans l'histoire avec le roi Thrace Polymestor.

Il n'empêche que quelles que soient les motivations de l'auteur pour écrire cette pièce, je la trouve belle et plus alerte que beaucoup de ses contemporaines et qu'elle peut être une intéressante porte d'entrée pour l'art si particulier de lire du théâtre grec antique au XXIème siècle. Mais tout ceci, bien entendu, n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.

Fallait-il qu'Euripide soit fasciné par les femmes pour leur dédier autant de tragédies ! De l'épouse bafouée devenue meurtrière, dans Médée, à la femme modèle sacrifiée, dans Alceste, l'auteur passe ici par la mère vengeresse, dans Hécube. Des femmes, des femmes, toujours des femmes, la larme à l'œil et l'arme à la main avec du sang dessus, si possible, tant de poignards et tant de gorges tranchées qu'on s'y perd dans le décompte.

En tout cas, si je devais n'en choisir qu'une d'Euripide, ce serait probablement cette Hécube (j'aime bien Oreste aussi), cette ancienne reine troyenne, déchue à la chute de Troie, dont les nombreux enfants (aux rangs desquels on compte rien moins que Hector, Pâris et Cassandre) sont tous tombés, sauf deux : son dernier fils, Polydore (rien à voir avec le gentil cycliste qui arrivait toujours deuxième derrière Jacques Anquetil), confié, dans la tourmente de la guerre avec les Grecs, aux bons soins du roi Thrace Polymestor avec un petit pécule confortable, afin de lui assurer un début dans la vie.

Ensuite, sa dernière fille, Polyxène (oui, je sais, ils sont tous polis dans cette famille, c'est l'éducation sûrement), qui est aussi belle que vaillante, du digne sang de roi. Or, vous savez que les familles royales déchues n'ont pas un sort facile, donc, la vieille Hécube et sa fille sont rabaissées au rang de simples esclaves des Grecs et, en particulier, de leur roi Agamemnon.

Déjà, cela s'engageait mal pour notre héroïne, mais comme un malheur n'arrive jamais seul, les Grecs qui pleurent la mort de l'héroïque Achille pensent qu'il serait bon de lui offrir un petit sacrifice, histoire de lui rendre agréable le voyage au royaume d'Hadès, et, bien évidemment, qui a été désignée ? Pas de bol, c'est Polyxène.

Hécube essaie bien de négocier un peu avec Ulysse, mais tout disposé qu'il est à lui rendre service, on ne mégote pas avec un présent pour Achille tout de même ! Hécube a beau se désespérer, user de toutes ses dernières influences, invoquer des serments et des services rendus, voilà, la chose est entendue : Polyxène doit y passer pour la bonne cause.

Et Paul, y dort ? Eh oui, qu'en est-il de Polydore ? Faut-il croire en sa bonne fortune ? Certes Euripide est parfois capable de signer une fin heureuse inespérée, comme dans Alceste par exemple, mais ici, point de tout cela, puisque l'inqualifiable Polymestor n'a rien trouvé d'autre à faire que de trucider le gamin pour empocher l'or qui devait lui revenir. Hécube boit donc le calice jusqu'à la lie et je vous laisse découvrir la chute si vous ne la connaissez déjà.

Quand on se place du point de vue du projet de l'auteur, projet artistique, mais aussi et surtout projet civique et social, le fer de lance de cette tragédie semble être le devoir de faire appliquer la justice que doit l'autorité, même au plus humble et déconsidéré de ses sujets. Ainsi, même l'esclave doit pouvoir se fier en l'impartialité de la justice, en tant que fondement de l'organisation sociale.

Si les auteurs classiques ont eu besoin (ou injonction, car on sait que le pouvoir s'appuyait sur les festivités lors desquelles étaient jouées ces pièces pour faire passer des messages à son bénéfice) de communiquer là-dessus, peut-être est-ce parce que ce trait ne paraissait pas évident aux citoyens ? Je ne suis pas assez calée en histoire antique pour me prononcer plus avant sur cette voie.

Euripide s'ingénie également dans cette tragédie à montrer la vulnérabilité des chefs, qui, pour ne pas déplaire à la foule, prennent ou refusent de prendre les décisions que leur conscience leur dictait. C'est le cas d'Ulysse, qui, bien que se sentant redevable envers Hécube, n'ose pas aller contre le désir des compagnons d'Achille. C'est encore le cas d'Agamemnon, qui ne veut pas trop se compromettre dans l'histoire avec le roi Thrace Polymestor.

Il n'empêche que quelles que soient les motivations de l'auteur pour écrire cette pièce, je la trouve belle et plus alerte que beaucoup de ses contemporaines et qu'elle peut être une intéressante porte d'entrée pour l'art si particulier de lire du théâtre grec antique au XXIème siècle. Mais tout ceci, bien entendu, n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.

Lire une œuvre antique (comme Aristote, César, Suétone et tant d'autres) a quelque chose d'une exploration. Exploration dans le temps, dans une mentalité, dans des lieux et des mœurs disparus, exploration dans une langue et une façon d'exprimer les pensées qui n'est plus de ce monde.

Mais ce qui fait l'intérêt de telles lectures, le plus souvent, c'est d'en déceler la fraîcheur sous l'écorce flétrie. Quel bonheur quand on arrive encore à en déguster le suc, quand on arrive à se sentir en résonance avec des gens et des époques disparues dont nous sommes pourtant les authentiques héritiers.

J'ai déjà parlé moult fois de l'exercice si particulier d'arriver à se couler soi-même dans le moule de la tragédie antique : C'est déroutant quant à la forme (présence de passages chantés, d'un choeur et d'un coryphée qui joue un rôle de médiation avec le public, un peu à la façon d'un Monsieur Loyal au cirque, mais aussi une structure rigide très codifiée avec prologues, épisodes toujours terminés par des stases et épilogues).

C'est déroutant quant au fond (notamment la portée civique et pédagogique de la tragédie antique qui est à des années lumières de notre conception actuelle du théâtre). Or Médée, qui est pour ainsi dire, l'archétype d'une bonne tragédie grecque, peine à nous fournir encore ce jus délicat, cet indice de survivance d'actualité.

On aurait envie d'y croire, se laisser embarquer dans son désarroi, la pauvre, elle est allée trahir les siens pour les beaux yeux de Jason, le corinthien, et ce goujat, non content de lui avoir fait deux gosses est allé fourrer son nez ailleurs (voire autre chose !), et a succombé aux charmes d'une princesse histoire d'assurer le quotidien pour l'avenir.

Bref, une bonne vieille histoire d'adultère en somme. Si l'on adjoint à cela qu'à l'époque une répudiation pouvait s'accompagner d'une condamnation à l'exil, effectivement, Euripide n'a pas lésiné sur les malheurs de son héroïne. Donc, tout de suite, la Terre s'arrête de tourner pour Médée qui ne voit comme seule et unique solution à son problème (et en toute logique !), que l'assassinat tant de la princesse nouvelle élue du coeur de Jason, que du roi Créon qui a décrété son bannissement, que de ses deux propres enfants (rien que ça !).

C'est là que j'ai un peu de mal avec la tragédie grecque. Au sens propre, c'est très théâtral, trop à mon goût, et deux mille ans de littérature sont passés par là. On peut évidemment s'émerveiller devant une faucille en silex du néolithique, mais dire qu'on n'a rien fait de mieux depuis, c'est peut-être un peu trop, et c'est bien ce que je ressens à la lecture de Médée.

Ce qui ne m'empêche pas de croire que Médée est probablement un des plus grands chef-d'oeuvres de cette époque, mais de là à en reprendre à chaque repas aujourd'hui au XXIè siècle, peut-être pas.

Pour ma part, je considère ce texte comme un patrimoine de l'humanité à conserver, et en ce sens, à lire car c'est notre culture, c'est de là que l'on vient, un peu comme j'aime à voir un vieux lavoir de pierre et de bois sans pour autant vouloir abandonner la machine à laver pour retourner me mettre les mains dans l'eau froide.

Qu'en est-il du message civique d'Euripide ? Pour les hommes, cela pourrait se résumer à : « N'allez pas succomber aux charmes d'un autre lit, dont vous serez déçu tôt ou tard ». Pour les femmes : « Votre condition vous expose toutes à subir l'affront de l'adultère, donc gardez la tête froide et tâchez de rester dignes si pareille mésaventure devait vous arriver ».

Pour Jason, la morale ressemble à s'y méprendre à celle de la Poule Aux Oeufs d'Or de la Fontaine, « on hasarde de perdre en voulant trop gagner ». Mais il y a encore, ce me semble, une dimension supplémentaire car Médée franchit le pas de l'infanticide, le dernier des crimes. Le message nous enjoint à considérer l'horreur des excès que peuvent nous amener à commettre la jalousie ou l'orgueil.

Au total, une impression mi-figue, mi-raisin mais j'ajouterais néanmoins qu'il y a dans cette tragédie trois ou quatre très belles répliques (malgré l'injure que constitue une traduction pour ce type d'oeuvre), dignes de figurer dans un recueil de maximes.

Toutes ces considérations, vous le savez maintenant, sont à prendre avec d'infinies précautions, car ce n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.

Mais ce qui fait l'intérêt de telles lectures, le plus souvent, c'est d'en déceler la fraîcheur sous l'écorce flétrie. Quel bonheur quand on arrive encore à en déguster le suc, quand on arrive à se sentir en résonance avec des gens et des époques disparues dont nous sommes pourtant les authentiques héritiers.

J'ai déjà parlé moult fois de l'exercice si particulier d'arriver à se couler soi-même dans le moule de la tragédie antique : C'est déroutant quant à la forme (présence de passages chantés, d'un choeur et d'un coryphée qui joue un rôle de médiation avec le public, un peu à la façon d'un Monsieur Loyal au cirque, mais aussi une structure rigide très codifiée avec prologues, épisodes toujours terminés par des stases et épilogues).

C'est déroutant quant au fond (notamment la portée civique et pédagogique de la tragédie antique qui est à des années lumières de notre conception actuelle du théâtre). Or Médée, qui est pour ainsi dire, l'archétype d'une bonne tragédie grecque, peine à nous fournir encore ce jus délicat, cet indice de survivance d'actualité.

On aurait envie d'y croire, se laisser embarquer dans son désarroi, la pauvre, elle est allée trahir les siens pour les beaux yeux de Jason, le corinthien, et ce goujat, non content de lui avoir fait deux gosses est allé fourrer son nez ailleurs (voire autre chose !), et a succombé aux charmes d'une princesse histoire d'assurer le quotidien pour l'avenir.

Bref, une bonne vieille histoire d'adultère en somme. Si l'on adjoint à cela qu'à l'époque une répudiation pouvait s'accompagner d'une condamnation à l'exil, effectivement, Euripide n'a pas lésiné sur les malheurs de son héroïne. Donc, tout de suite, la Terre s'arrête de tourner pour Médée qui ne voit comme seule et unique solution à son problème (et en toute logique !), que l'assassinat tant de la princesse nouvelle élue du coeur de Jason, que du roi Créon qui a décrété son bannissement, que de ses deux propres enfants (rien que ça !).

C'est là que j'ai un peu de mal avec la tragédie grecque. Au sens propre, c'est très théâtral, trop à mon goût, et deux mille ans de littérature sont passés par là. On peut évidemment s'émerveiller devant une faucille en silex du néolithique, mais dire qu'on n'a rien fait de mieux depuis, c'est peut-être un peu trop, et c'est bien ce que je ressens à la lecture de Médée.

Ce qui ne m'empêche pas de croire que Médée est probablement un des plus grands chef-d'oeuvres de cette époque, mais de là à en reprendre à chaque repas aujourd'hui au XXIè siècle, peut-être pas.

Pour ma part, je considère ce texte comme un patrimoine de l'humanité à conserver, et en ce sens, à lire car c'est notre culture, c'est de là que l'on vient, un peu comme j'aime à voir un vieux lavoir de pierre et de bois sans pour autant vouloir abandonner la machine à laver pour retourner me mettre les mains dans l'eau froide.

Qu'en est-il du message civique d'Euripide ? Pour les hommes, cela pourrait se résumer à : « N'allez pas succomber aux charmes d'un autre lit, dont vous serez déçu tôt ou tard ». Pour les femmes : « Votre condition vous expose toutes à subir l'affront de l'adultère, donc gardez la tête froide et tâchez de rester dignes si pareille mésaventure devait vous arriver ».

Pour Jason, la morale ressemble à s'y méprendre à celle de la Poule Aux Oeufs d'Or de la Fontaine, « on hasarde de perdre en voulant trop gagner ». Mais il y a encore, ce me semble, une dimension supplémentaire car Médée franchit le pas de l'infanticide, le dernier des crimes. Le message nous enjoint à considérer l'horreur des excès que peuvent nous amener à commettre la jalousie ou l'orgueil.

Au total, une impression mi-figue, mi-raisin mais j'ajouterais néanmoins qu'il y a dans cette tragédie trois ou quatre très belles répliques (malgré l'injure que constitue une traduction pour ce type d'oeuvre), dignes de figurer dans un recueil de maximes.

Toutes ces considérations, vous le savez maintenant, sont à prendre avec d'infinies précautions, car ce n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.

Les Troyennes qui sont-elles ? La mère, Hécube, femme de Priam, reine déchue par la défaite de Troie face aux Grecs. La fille, Cassandre, considérée comme folle, enlevée contre son gré pour servir à la fois d'esclave et d'épouse à Agamemnon, roi d'Argos (donc un Grec). Enfin la belle fille, Andromaque, épouse du glorieux Hector, tué au combat lors de la prise de la ville, elle aussi réattribuée comme esclave-épouse à un autre notable grec, en l’occurrence Néoptolème, le propre fils d'Achille.

Euripide dresse un tableau sombre du sort réservé aux vaincus et cette pièce sonne comme une franche et vibrante dénonciation de la cruauté des vainqueurs. Une tragédie très engagée, bien loin du canon habituel qui d'ordinaire caresse le pouvoir et les dieux dans le sens du poil.

Ici, le message semble clair et prend l'allure d'une récrimination à l'adresse des Athéniens contemporains d'Euripide qui viennent de faire un coup pas très joli-joli à Milo. Peut-être est-ce la raison secrète pour laquelle la pièce reçut un accueil frisquet lors de sa première représentation ?

Une nouvelle fois, il est un peu compliqué d'entrer facilement dans cette pièce si l'on n'a pas au moins quelques connaissances sur la Guerre de Troie, et c'est mieux encore si l'on a lu l'Iliade d'Homère, car tout ici y fait référence : les personnages, les événements, le style (épopée, récit mythique).

Je serais tentée de dire que les tragédies grecques font sens les unes par rapport aux autres mais qu'il est difficile d'en choisir une et de la comparer sans préalable au restant du patrimoine littéraire mondial. Quand on est bien plongé dedans et dans l'esprit de l'époque, cela passe tout seul. Quand on sort d'une lecture plus contemporaine où les codes ne sont guère différents des nôtres, là, l'exercice est un peu plus périlleux.

En tout cas, quand on la compare à des pièces antiques, elle apparaît comme très savoureuse, du moins c'est mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.

Euripide dresse un tableau sombre du sort réservé aux vaincus et cette pièce sonne comme une franche et vibrante dénonciation de la cruauté des vainqueurs. Une tragédie très engagée, bien loin du canon habituel qui d'ordinaire caresse le pouvoir et les dieux dans le sens du poil.

Ici, le message semble clair et prend l'allure d'une récrimination à l'adresse des Athéniens contemporains d'Euripide qui viennent de faire un coup pas très joli-joli à Milo. Peut-être est-ce la raison secrète pour laquelle la pièce reçut un accueil frisquet lors de sa première représentation ?

Une nouvelle fois, il est un peu compliqué d'entrer facilement dans cette pièce si l'on n'a pas au moins quelques connaissances sur la Guerre de Troie, et c'est mieux encore si l'on a lu l'Iliade d'Homère, car tout ici y fait référence : les personnages, les événements, le style (épopée, récit mythique).

Je serais tentée de dire que les tragédies grecques font sens les unes par rapport aux autres mais qu'il est difficile d'en choisir une et de la comparer sans préalable au restant du patrimoine littéraire mondial. Quand on est bien plongé dedans et dans l'esprit de l'époque, cela passe tout seul. Quand on sort d'une lecture plus contemporaine où les codes ne sont guère différents des nôtres, là, l'exercice est un peu plus périlleux.

En tout cas, quand on la compare à des pièces antiques, elle apparaît comme très savoureuse, du moins c'est mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.

Oreste est, de mon point de vue, l’une des toutes meilleures pièces d’Euripide. Alliant à la fois un côté didactique très poussé, notamment sur le rappel des généalogies de la lignée des Atrides (Maison royale d’Argos), un potentiel tragique indéniable avec matricide à la clef, une réflexion civique intéressante digne de captiver Jean-Paul Sartre avec cette magnifique interrogation : « Faut-il assassiner les assassins ? », une valeur de récit mythique pour le peuple grec, et même — même — une petite cerise inattendue sur le gâteau tragédien... Approchez-vous que je vous parle à l'oreille :

À dire vrai, entre nous, entre quatre yeux, interrogeons-nous : Euripide serait-il l’inventeur insoupçonné mais véritable de la tragi-comédie ? Des accents burlesques fleurissent en fin de pièce par l’entremise du Phrygien et la tragédie, chose assez rare, a une happy-end (certes ce n’est pas la seule, on connaît notamment Alceste chez Euripide qui possède le même type de tournant du sort final).

Donc vous avez le droit à tout avec cet Oreste, le destin mêlé des rois, des hommes et des dieux, sans oublier les femmes, omniprésentes dans les débats. De grands sentiments (amitié, amour filial ou fraternel), de grandes émotions (meurtre, retour inespéré, folie, sentence populaire, recueillement), de l’action et du suspense (complots, coups de théâtre, combats, jugement, machiavélisme politique), et, en un mot comme en mille, du grand art, un must toutes tragédies antiques confondues. On comprend pourquoi Byzance la considérait comme l’une des trois seules dignes d’être jouées (avec Hécube et les Phéniciennes).

Euripide nous focalise sur le moment crucial du retour du roi Ménélas après sa victoire sur Troie après dix années d’absence, au moment précis où Oreste vient d’assassiner sa mère Clytemnestre au motif que celle-ci vient traîtreusement d’abattre son mari, le valeureux Agamemnon, frère de Ménélas, qui avait découvert le pot-aux-roses de son adultère avec son cousin Égisthe.

Oreste prétend avoir agit selon le bien et les ordres des dieux ; pour les citoyen d’Argos, c’est un matricide, crime punit par la mort. Dernier des derniers ou héros, telle est la question.

Pour sa sœur Électre, de même que pour son fidèle ami Pylade, pas de doute, Oreste est un héros qui a vengé l’honneur souillé de son père, le majestueux Agamemnon. Par contre, pour son grand-père Tyndare, le père de Clytemestre, Oreste n’est qu’un vaurien, qui s’est rendu aussi coupable que sa mère en adoptant le même mode opératoire.

Tyndare prétend que sa fille méritait un châtiment exemplaire mais que ce n’était pas à son fils de le prononcer, et surtout pas à l’aide du couteau… et vous ? Qu’en dites-vous ?

Je pourrais palabrer ainsi encore longtemps sur les mérites de cette tragédie, mais vous avez compris le message et l'on peut aussi considérer que je vous ai déjà livré l’essentiel de mes impressions, c’est-à-dire, pas grand-chose. Au reste, c'est à vous de vous forger votre propre opinion, n’en déplaise à Apollon, Zeus, Hadès ou Dionysos...

À dire vrai, entre nous, entre quatre yeux, interrogeons-nous : Euripide serait-il l’inventeur insoupçonné mais véritable de la tragi-comédie ? Des accents burlesques fleurissent en fin de pièce par l’entremise du Phrygien et la tragédie, chose assez rare, a une happy-end (certes ce n’est pas la seule, on connaît notamment Alceste chez Euripide qui possède le même type de tournant du sort final).

Donc vous avez le droit à tout avec cet Oreste, le destin mêlé des rois, des hommes et des dieux, sans oublier les femmes, omniprésentes dans les débats. De grands sentiments (amitié, amour filial ou fraternel), de grandes émotions (meurtre, retour inespéré, folie, sentence populaire, recueillement), de l’action et du suspense (complots, coups de théâtre, combats, jugement, machiavélisme politique), et, en un mot comme en mille, du grand art, un must toutes tragédies antiques confondues. On comprend pourquoi Byzance la considérait comme l’une des trois seules dignes d’être jouées (avec Hécube et les Phéniciennes).

Euripide nous focalise sur le moment crucial du retour du roi Ménélas après sa victoire sur Troie après dix années d’absence, au moment précis où Oreste vient d’assassiner sa mère Clytemnestre au motif que celle-ci vient traîtreusement d’abattre son mari, le valeureux Agamemnon, frère de Ménélas, qui avait découvert le pot-aux-roses de son adultère avec son cousin Égisthe.

Oreste prétend avoir agit selon le bien et les ordres des dieux ; pour les citoyen d’Argos, c’est un matricide, crime punit par la mort. Dernier des derniers ou héros, telle est la question.

Pour sa sœur Électre, de même que pour son fidèle ami Pylade, pas de doute, Oreste est un héros qui a vengé l’honneur souillé de son père, le majestueux Agamemnon. Par contre, pour son grand-père Tyndare, le père de Clytemestre, Oreste n’est qu’un vaurien, qui s’est rendu aussi coupable que sa mère en adoptant le même mode opératoire.

Tyndare prétend que sa fille méritait un châtiment exemplaire mais que ce n’était pas à son fils de le prononcer, et surtout pas à l’aide du couteau… et vous ? Qu’en dites-vous ?

Je pourrais palabrer ainsi encore longtemps sur les mérites de cette tragédie, mais vous avez compris le message et l'on peut aussi considérer que je vous ai déjà livré l’essentiel de mes impressions, c’est-à-dire, pas grand-chose. Au reste, c'est à vous de vous forger votre propre opinion, n’en déplaise à Apollon, Zeus, Hadès ou Dionysos...

L'Électre d'Euripide est très différente de ses consœurs d'Eschyle ou de Sophocle. C'est à se demander si ces trois-là nous content la même histoire tellement la personnalité de l'héroïne semble différente.

Elle est plaignante et procédurière chez Eschyle, rebelle et guerrière chez Sophocle et... simplement humaine et désireuse du respect du droit chez Euripide.

D'ailleurs, dans toute la pièce d'Euripide, on ressent un soucis d'authenticité, de crédibilité, d'identification maximale du spectateur de l'époque avec cette héroïne. Oui, c'est une fille de roi, oui, elle était belle et désirable, promise à un somptueux avenir, et oui elle a chuté, oui, il lui arrive des misères, oui elle se retrouve tondue et à partager le quotidien d'un laboureur. Cela pourrait vous arriver à vous aussi.

C'est de cette manière-là qu'Euripide interpelle son public. Et son message pourrait être : savoir rester humble dans l'opulence et digne dans le dénuement. Électre ne réclame rien de plus que ce qui est juste. Bien évidemment elle espère le retour de son frère Oreste, l'ultime espoir de sa lignée, mais elle se résigne, elle essaie d'être une épouse correcte et une bonne maîtresse de maison car elle a de la reconnaissance pour ce mari paysan qui la respecte et qui est un homme droit.

On comprend bien que pour Euripide, la grandeur d'âme n'a rien à voir avec le montant des richesses ou la noblesse de l'ascendance. C'est quelque chose de plus intime, de plus équitablement réparti dans la population, comme semé à tous vents par les mains des dieux et nul ne sait jamais sur qui la magnanimité tombera.

Il en va évidemment de même pour Clytemesnestre, l'épouse maricide, et Égisthe, son nouveau mari, auteur de l'homicide contre Agamemnon, le père d'Électre et d'Oreste, qui l'un et l'autre, ne savent ni rester humbles ni appliquer la justice. Certes, vous profitez, l'un et l'autre de votre crime, mais rira bien qui rira le dernier. Ne vous êtes-vous pas mis sur le dos une grave faute qui vous a fait dévier du droit ? Alors qu'espérer de bon hors des rails de la Justice...

Signalons au passage qu'Euripide chahute gentiment mais surement son devancier Eschyle en ridiculisant le procédé d'identification d'Oreste par sa sœur. Chez Eschyle, Électre avait reconnu son frère grâce à une mèche de cheveux et une trace de pas. Euripide démontre que la couleur des cheveux n'est en rien un argument convainquant pour associer un frère et une sœur et de même que l'empreinte d'une semelle, déjà sur un sol pierreux, c'est moyen comme preuve, mais en plus, relier infailliblement la taille du pied d'une demoiselle à celui de son frère a quelque chose d'assez saugrenu. Bam ! Prend-ça dans les dents papa Eschyle ! Bon c'est vrai que le coup de la semelle, c'est le talon d'Eschyle...

Bien évidemment, pour le lecteur d'aujourd'hui, il est difficile de se représenter tout ce que le théâtre d'Euripide a de novateur, mais c'est justement en le comparant à ce qui se faisait à la génération d'avant (Eschyle puis Sophocle) qu'on constate toute l'étendue des bouleversements apportés.

Euripide modernise considérablement tant le propos que la forme. Il a quasiment créé les actes au théâtre. Il y a beaucoup plus de dialogues que de longues répliques chantées. À beaucoup d'égards, je considère qu'Euripide fait du théâtre là où Eschyle faisait de l'opéra. Le propos est également plus dense et plus philosophique.

Pourtant, ce n'est pas ma pièce favorite d'Euripide, mais il demeure une pièce très correcte de théâtre antique qui satisfera tous ceux qui ne sont pas rebutés par les choses un peu anciennes. (En effet, Euripide, certains l'auront remarqué, c'est un peu ancien, ça frise les 2500 ans d'âge.)

Un grand classique de la tragédie grecque, très intéressante pour les comparaisons qu'elle permet avec les autres avatars d'Électre rescapés chez les autres tragédiens contemporains. Mais ce n'est bien évidemment qu'un avis, c'est-à-dire, bien peu de chose face aux vingt-quatre et quelque siècles du haut desquels cette pièce nous contemple...

Elle est plaignante et procédurière chez Eschyle, rebelle et guerrière chez Sophocle et... simplement humaine et désireuse du respect du droit chez Euripide.

D'ailleurs, dans toute la pièce d'Euripide, on ressent un soucis d'authenticité, de crédibilité, d'identification maximale du spectateur de l'époque avec cette héroïne. Oui, c'est une fille de roi, oui, elle était belle et désirable, promise à un somptueux avenir, et oui elle a chuté, oui, il lui arrive des misères, oui elle se retrouve tondue et à partager le quotidien d'un laboureur. Cela pourrait vous arriver à vous aussi.

C'est de cette manière-là qu'Euripide interpelle son public. Et son message pourrait être : savoir rester humble dans l'opulence et digne dans le dénuement. Électre ne réclame rien de plus que ce qui est juste. Bien évidemment elle espère le retour de son frère Oreste, l'ultime espoir de sa lignée, mais elle se résigne, elle essaie d'être une épouse correcte et une bonne maîtresse de maison car elle a de la reconnaissance pour ce mari paysan qui la respecte et qui est un homme droit.

On comprend bien que pour Euripide, la grandeur d'âme n'a rien à voir avec le montant des richesses ou la noblesse de l'ascendance. C'est quelque chose de plus intime, de plus équitablement réparti dans la population, comme semé à tous vents par les mains des dieux et nul ne sait jamais sur qui la magnanimité tombera.

Il en va évidemment de même pour Clytemesnestre, l'épouse maricide, et Égisthe, son nouveau mari, auteur de l'homicide contre Agamemnon, le père d'Électre et d'Oreste, qui l'un et l'autre, ne savent ni rester humbles ni appliquer la justice. Certes, vous profitez, l'un et l'autre de votre crime, mais rira bien qui rira le dernier. Ne vous êtes-vous pas mis sur le dos une grave faute qui vous a fait dévier du droit ? Alors qu'espérer de bon hors des rails de la Justice...

Signalons au passage qu'Euripide chahute gentiment mais surement son devancier Eschyle en ridiculisant le procédé d'identification d'Oreste par sa sœur. Chez Eschyle, Électre avait reconnu son frère grâce à une mèche de cheveux et une trace de pas. Euripide démontre que la couleur des cheveux n'est en rien un argument convainquant pour associer un frère et une sœur et de même que l'empreinte d'une semelle, déjà sur un sol pierreux, c'est moyen comme preuve, mais en plus, relier infailliblement la taille du pied d'une demoiselle à celui de son frère a quelque chose d'assez saugrenu. Bam ! Prend-ça dans les dents papa Eschyle ! Bon c'est vrai que le coup de la semelle, c'est le talon d'Eschyle...

Bien évidemment, pour le lecteur d'aujourd'hui, il est difficile de se représenter tout ce que le théâtre d'Euripide a de novateur, mais c'est justement en le comparant à ce qui se faisait à la génération d'avant (Eschyle puis Sophocle) qu'on constate toute l'étendue des bouleversements apportés.

Euripide modernise considérablement tant le propos que la forme. Il a quasiment créé les actes au théâtre. Il y a beaucoup plus de dialogues que de longues répliques chantées. À beaucoup d'égards, je considère qu'Euripide fait du théâtre là où Eschyle faisait de l'opéra. Le propos est également plus dense et plus philosophique.

Pourtant, ce n'est pas ma pièce favorite d'Euripide, mais il demeure une pièce très correcte de théâtre antique qui satisfera tous ceux qui ne sont pas rebutés par les choses un peu anciennes. (En effet, Euripide, certains l'auront remarqué, c'est un peu ancien, ça frise les 2500 ans d'âge.)

Un grand classique de la tragédie grecque, très intéressante pour les comparaisons qu'elle permet avec les autres avatars d'Électre rescapés chez les autres tragédiens contemporains. Mais ce n'est bien évidemment qu'un avis, c'est-à-dire, bien peu de chose face aux vingt-quatre et quelque siècles du haut desquels cette pièce nous contemple...

Voici un livre que je trouve plus intéressant que chacune des parties qui le constituent. Comme son titre l'indique, il est centré sur le personnage mythologique d'Électre.

Mais ce qui est intéressant ici, ce ne sont pas forcément les pièces prises indépendamment, mais les comparaisons qu'elles nous permettent. Or, vous savez bien que la méthode comparative est l'une des deux seules façons de mener des investigations scientifiques.

On sait que sur les plus de trois cents ou quatre cents tragédies écrites par Eschyle, Sophocle et Euripide, seules 33 nous sont parvenues. Et sur ces 33, dix évoquent de près ou de loin cet épisode mythique. C'est dire s'il est important dans la tradition culturelle grecque.

On peut rappeler en quelques mots cet épisode. À la base de la base, chez les tragiques grecs on s'appuie sur Homère, qui lui le raconte assez succinctement, laissant ainsi la place à de nombreuses interprétations, prolongations ou enjolivures.

Agamemnon, le roi vainqueur de Troie, sacrifie sa fille Iphigénie, pour apaiser le courroux de la déesse Artémis. Évidemment, Clytemnestre, sa femme, ne voit pas d'un très bon œil ce sacrifice de sa fille. On sait de plus qu'elle fait des infidélités à Agamemnon pendant son absence avec le cousin du roi, Égisthe.

De sorte que Clytemnestre manigance avec son amant d'assassiner Agamemnon. Égisthe se charge de la besogne et remplace poste pour poste son défunt cousin, à la fois dans le lit de sa femme et aux commandes du royaume.

Comme vous pouvez vous en douter, les enfants d'Agamemnon et de Clytemenestre prennent assez mal la chose, mais parmi eux, il n'y a qu'un fils, Oreste, et qui est encore trop jeune pour défendre l'honneur de son père. Il est donc exilé manu militari par des partisans de l'ancien roi aussi bien pour le protéger que dans l'espoir d'une vengeance future.

Les sœurs d'Oreste sont Électre, la rebelle et Chrysothémis la soumise. Au passage, Sophocle semble le seul à nous parler de cette sœur qu'il a peut-être ajoutée pour les besoins de sa pièce.

Électre représente donc l'archétype de l'héroïne au destin tragique : fille de roi, déchue après son assassinat, honteuse d'avoir une mère adultère et meurtrière et pas certaine qu'un jour son petit frère puisse lui sauver la mise et ainsi lui permettre un beau mariage honorable.

Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est de voir l'évolution du personnage chez les trois tragédiens à quelques années d'intervalle, ainsi que l'évolution du théâtre même et de ses finalités.

Eschyle, c'est vraiment la préhistoire de la tragédie. On peut le déplorer maintenant, en trouvant sa pièce pauvre ou caricaturale, mais ce serait une erreur si l'on se souvient qu'avant lui il n'y a rien, ou en tout cas, pas grand chose. Je doute qu'il soit l'inventeur de tout, mais son rôle dans l'émergence de la tragédie grecque est fondamental et indéniable.

Concernant Électre, son rôle est assez mineur, d'ailleurs, elle ne donne pas son nom à la tragédie contrairement à son père Agamemnon dans un autre volet de l'Orestie. (Néanmoins, quand on sait le nombre de pièces perdues et les sept malheureuses pièces d'Eschyle qu'il nous reste, on se dit qu'il avait peut-être ailleurs développé plus le rôle d'Électre.)

Chez Eschyle, Électre se borne à se lamenter, à reconnaître son frère Oreste à coups de mèches de cheveux et d'empreintes de pas et à lui réclamer justice pour le meurtre de son père. Et c'est à peu près tout.

Chez Sophocle, on note une franche évolution du style d'écriture, c'est beaucoup mieux écrit, c'est très poétique, très fin et le rôle d'Électre est enrichi. L'auteur lui trouve un contrepoint avec Chysothémis, exactement comme il l'avait fait pour Antigone avec Ismène. Le rapport mère-fille est également très intéressant. Électre assume son rôle d'opposante, elle le revendique et en est fière. Elle veut être l'épine dans le pied tant de sa mère que d'Égisthe et se sent prête à jouer du poignard si par hasard son frère Oreste avait un petit coup de mou au moment de passer à l'acte.

Chez Euripide, la prestation d'Électre est un peu moins spectaculaire mais la construction de la pièce est bien meilleure. Sophocle avait révolutionné Eschyle et Euripide révolutionne Sophocle. Les évolutions purement théâtrales propulsent Euripide à mi-chemin entre Eschyle et Racine. Il crée l'ancêtre des actes au théâtre, il abaisse la proportion de répliques chantées, il crée d'ailleurs de véritables dialogues. Et il se moque doucement mais surement d'Eschyle.

On sait que son prédécesseur avait opté pour la reconnaissance au cheveu et à l'empreinte de pas. Ici, Euripide casse tout ça et démontre que c'est bidon. Il a un souci de plus grande crédibilité. Autant Eschyle nous servait du rapport aux dieux, autant Sophocle appuyait sur le bouton du pathos en nous abreuvant de poésie, autant Euripide essaie de rapprocher le théâtre de ses spectateurs d'alors sans jouer trop la carte du surnaturel.

Ainsi, ce livre n'est pas tant intéressant dans les histoires qu'il raconte que sur ce qu'il nous donne à voir et à comparer sur l'évolution même du théâtre, des origines vers ce que l'on connaît aujourd'hui, au travers de trois auteurs décisifs qui traitent d'un même sujet ou à peu près.

Pour ma part, j'aurais tendance à attribuer 2 étoiles à Eschyle, et 3 étoiles pour chacun des deux autres. C'est la comparaison des styles offerte par ce livre vraiment pas trop gros et bien fait que j'élève à 4 étoiles. Mais tout ceci n'est bien entendu que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.

Mais ce qui est intéressant ici, ce ne sont pas forcément les pièces prises indépendamment, mais les comparaisons qu'elles nous permettent. Or, vous savez bien que la méthode comparative est l'une des deux seules façons de mener des investigations scientifiques.

On sait que sur les plus de trois cents ou quatre cents tragédies écrites par Eschyle, Sophocle et Euripide, seules 33 nous sont parvenues. Et sur ces 33, dix évoquent de près ou de loin cet épisode mythique. C'est dire s'il est important dans la tradition culturelle grecque.

On peut rappeler en quelques mots cet épisode. À la base de la base, chez les tragiques grecs on s'appuie sur Homère, qui lui le raconte assez succinctement, laissant ainsi la place à de nombreuses interprétations, prolongations ou enjolivures.

Agamemnon, le roi vainqueur de Troie, sacrifie sa fille Iphigénie, pour apaiser le courroux de la déesse Artémis. Évidemment, Clytemnestre, sa femme, ne voit pas d'un très bon œil ce sacrifice de sa fille. On sait de plus qu'elle fait des infidélités à Agamemnon pendant son absence avec le cousin du roi, Égisthe.

De sorte que Clytemnestre manigance avec son amant d'assassiner Agamemnon. Égisthe se charge de la besogne et remplace poste pour poste son défunt cousin, à la fois dans le lit de sa femme et aux commandes du royaume.

Comme vous pouvez vous en douter, les enfants d'Agamemnon et de Clytemenestre prennent assez mal la chose, mais parmi eux, il n'y a qu'un fils, Oreste, et qui est encore trop jeune pour défendre l'honneur de son père. Il est donc exilé manu militari par des partisans de l'ancien roi aussi bien pour le protéger que dans l'espoir d'une vengeance future.

Les sœurs d'Oreste sont Électre, la rebelle et Chrysothémis la soumise. Au passage, Sophocle semble le seul à nous parler de cette sœur qu'il a peut-être ajoutée pour les besoins de sa pièce.

Électre représente donc l'archétype de l'héroïne au destin tragique : fille de roi, déchue après son assassinat, honteuse d'avoir une mère adultère et meurtrière et pas certaine qu'un jour son petit frère puisse lui sauver la mise et ainsi lui permettre un beau mariage honorable.

Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est de voir l'évolution du personnage chez les trois tragédiens à quelques années d'intervalle, ainsi que l'évolution du théâtre même et de ses finalités.

Eschyle, c'est vraiment la préhistoire de la tragédie. On peut le déplorer maintenant, en trouvant sa pièce pauvre ou caricaturale, mais ce serait une erreur si l'on se souvient qu'avant lui il n'y a rien, ou en tout cas, pas grand chose. Je doute qu'il soit l'inventeur de tout, mais son rôle dans l'émergence de la tragédie grecque est fondamental et indéniable.

Concernant Électre, son rôle est assez mineur, d'ailleurs, elle ne donne pas son nom à la tragédie contrairement à son père Agamemnon dans un autre volet de l'Orestie. (Néanmoins, quand on sait le nombre de pièces perdues et les sept malheureuses pièces d'Eschyle qu'il nous reste, on se dit qu'il avait peut-être ailleurs développé plus le rôle d'Électre.)

Chez Eschyle, Électre se borne à se lamenter, à reconnaître son frère Oreste à coups de mèches de cheveux et d'empreintes de pas et à lui réclamer justice pour le meurtre de son père. Et c'est à peu près tout.

Chez Sophocle, on note une franche évolution du style d'écriture, c'est beaucoup mieux écrit, c'est très poétique, très fin et le rôle d'Électre est enrichi. L'auteur lui trouve un contrepoint avec Chysothémis, exactement comme il l'avait fait pour Antigone avec Ismène. Le rapport mère-fille est également très intéressant. Électre assume son rôle d'opposante, elle le revendique et en est fière. Elle veut être l'épine dans le pied tant de sa mère que d'Égisthe et se sent prête à jouer du poignard si par hasard son frère Oreste avait un petit coup de mou au moment de passer à l'acte.

Chez Euripide, la prestation d'Électre est un peu moins spectaculaire mais la construction de la pièce est bien meilleure. Sophocle avait révolutionné Eschyle et Euripide révolutionne Sophocle. Les évolutions purement théâtrales propulsent Euripide à mi-chemin entre Eschyle et Racine. Il crée l'ancêtre des actes au théâtre, il abaisse la proportion de répliques chantées, il crée d'ailleurs de véritables dialogues. Et il se moque doucement mais surement d'Eschyle.

On sait que son prédécesseur avait opté pour la reconnaissance au cheveu et à l'empreinte de pas. Ici, Euripide casse tout ça et démontre que c'est bidon. Il a un souci de plus grande crédibilité. Autant Eschyle nous servait du rapport aux dieux, autant Sophocle appuyait sur le bouton du pathos en nous abreuvant de poésie, autant Euripide essaie de rapprocher le théâtre de ses spectateurs d'alors sans jouer trop la carte du surnaturel.

Ainsi, ce livre n'est pas tant intéressant dans les histoires qu'il raconte que sur ce qu'il nous donne à voir et à comparer sur l'évolution même du théâtre, des origines vers ce que l'on connaît aujourd'hui, au travers de trois auteurs décisifs qui traitent d'un même sujet ou à peu près.

Pour ma part, j'aurais tendance à attribuer 2 étoiles à Eschyle, et 3 étoiles pour chacun des deux autres. C'est la comparaison des styles offerte par ce livre vraiment pas trop gros et bien fait que j'élève à 4 étoiles. Mais tout ceci n'est bien entendu que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.

Alceste est probablement l’une des pièces où la fonction civique, morale et sociale du théâtre antique grec apparaît le plus clairement (parmi celles qui nous sont parvenues, bien entendu).

Les aspects soulevés ici sont (comme presque toujours) la déférence devant les dieux, mais aussi les règles d’hospitalité, l’observance et le respect des rituels religieux, les obligations héréditaires et conjugales (avec, pour le coup, une réponse assez ambiguë d’Euripide) et probablement quelques autres qui m’auront échappés vu la complexité des croyances ou des règles sociales et la distance qui nous en sépare aujourd’hui.

Cependant, l’axe phare de cette pièce est bien évidemment celui du sacrifice.

Posons le décor : Admète est un roi de Thessalie, bien dans ses baskets, aimé du peuple, de ses proches et choyé par les dieux. Son père, toujours en vie, lui a légué un royaume qui fonctionne bien et ne fait pas d’histoires. Le problème (parce qu’il faut bien qu’il y ait un problème dans une tragédie) c’est que les vilaines Parques, célèbres fileuses du destin des hommes, ont décidé que c’en était fini de la pelote d'Admète et qu’elles voulaient son trépas.

Heureusement celui-ci s’est fait un copain d’Apollon, lequel a su user de ses charmes auprès des Parques (l’histoire ne dit pas s’il les a " pelotées ") pour qu’elles admettent qu’Admète (je sais, les calembours foireux commencent à s’accumuler, c’est le dernier, promis) offre la vie d’un de ses proches en échange de la sienne. Manque de chance, Admète, qui lorgnait secrètement du côté de ses deux vieux parents, n’a jamais pu obtenir d’eux qu’ils acceptent de casser leur pipe à sa place.

C’est donc sa charmante épouse Alceste qui s’y colle, devant l’enthousiasme de l’assistance, acceptant, pour la bonne cause de rejoindre le royaume souterrain d’Hadès. Alceste, jeune, belle, bonne, secourable, admirable, maternelle, fidèle, pieuse, (et puis beaucoup d’autres qualités encore, mais bon, vous voyez le tableau), se prépare, la tête haute, à périr pour sauver son roi de mari et à abandonner aux tristes griffes du sort ses deux bambins chéris.

Euripide fait grincer les violons à pleins tubes, du lacrimosa à l’entrée, au fromage et au dessert sans oublier une double portion en plat de résistance : « Attention ! c’est elle qui va mourir, alors qu’elle était jeune, qu’on l’aimait bien et que les affreux vieux jojos avec leurs trois chicots et leurs cheveux blancs auraient bien pu se sacrifier pour sauver leur fils unique quand même » (vous aurez compris que ceci n’est pas une citation exacte du langage fleuri d’Euripide mais une traduction nastasiesque dudit passage).

À cet égard, le passage selon moi le plus intéressant de la pièce est la confrontation entre Admète et son père Phérès, dont les arguments pour rester en vie sont loin d’être ridicules et donnent lieu à un vrai dilemme philosophique.

Cela dit, rien n’y fera, la malheureuse sera du convoi dont on ne revient pas…

Mais ce serait sans compter sur un petit coup de théâtre (à peine téléphoné, fin comme baobab, léger comme une dolmen), car, comme si le chagrin du deuil ne suffisait pas en la demeure d’Admète, qui est-ce qui vient se taper l’incruste pour le gîte et le couvert ? Je vous le donne en mille : Héraclès. Quel toupet cet Héraclès ! Mais bon, c’est Héraclès, quand même, sait-on jamais, on peut toujours avoir besoin d’un grand costaud…

Je vous laisse découvrir la fin de la pièce au cas où vous ne la connaîtriez pas. Une tragédie incontournable du répertoire classique, dont l'une des répliques (« Être et ne pas être passent cependant pour bien différents. ») est probablement à l'origine de la plus fameuse réplique shakespearienne dans Hamlet.

Et j’en finirai en vous confessant qu’elle n’est peut-être pas ce que j’aime le mieux dans le théâtre antique, loin s’en faut, mais qu’elle se laisse lire sans trop de déplaisir même si la mécanique est lourde et insistante par moments. Au demeurant, ceci n’est que mon avis du jour, et que vaudra-t-il mon misérable petit avis dans vingt-cinq siècles ?... pas grand-chose !

Les aspects soulevés ici sont (comme presque toujours) la déférence devant les dieux, mais aussi les règles d’hospitalité, l’observance et le respect des rituels religieux, les obligations héréditaires et conjugales (avec, pour le coup, une réponse assez ambiguë d’Euripide) et probablement quelques autres qui m’auront échappés vu la complexité des croyances ou des règles sociales et la distance qui nous en sépare aujourd’hui.

Cependant, l’axe phare de cette pièce est bien évidemment celui du sacrifice.

Posons le décor : Admète est un roi de Thessalie, bien dans ses baskets, aimé du peuple, de ses proches et choyé par les dieux. Son père, toujours en vie, lui a légué un royaume qui fonctionne bien et ne fait pas d’histoires. Le problème (parce qu’il faut bien qu’il y ait un problème dans une tragédie) c’est que les vilaines Parques, célèbres fileuses du destin des hommes, ont décidé que c’en était fini de la pelote d'Admète et qu’elles voulaient son trépas.

Heureusement celui-ci s’est fait un copain d’Apollon, lequel a su user de ses charmes auprès des Parques (l’histoire ne dit pas s’il les a " pelotées ") pour qu’elles admettent qu’Admète (je sais, les calembours foireux commencent à s’accumuler, c’est le dernier, promis) offre la vie d’un de ses proches en échange de la sienne. Manque de chance, Admète, qui lorgnait secrètement du côté de ses deux vieux parents, n’a jamais pu obtenir d’eux qu’ils acceptent de casser leur pipe à sa place.

C’est donc sa charmante épouse Alceste qui s’y colle, devant l’enthousiasme de l’assistance, acceptant, pour la bonne cause de rejoindre le royaume souterrain d’Hadès. Alceste, jeune, belle, bonne, secourable, admirable, maternelle, fidèle, pieuse, (et puis beaucoup d’autres qualités encore, mais bon, vous voyez le tableau), se prépare, la tête haute, à périr pour sauver son roi de mari et à abandonner aux tristes griffes du sort ses deux bambins chéris.

Euripide fait grincer les violons à pleins tubes, du lacrimosa à l’entrée, au fromage et au dessert sans oublier une double portion en plat de résistance : « Attention ! c’est elle qui va mourir, alors qu’elle était jeune, qu’on l’aimait bien et que les affreux vieux jojos avec leurs trois chicots et leurs cheveux blancs auraient bien pu se sacrifier pour sauver leur fils unique quand même » (vous aurez compris que ceci n’est pas une citation exacte du langage fleuri d’Euripide mais une traduction nastasiesque dudit passage).

À cet égard, le passage selon moi le plus intéressant de la pièce est la confrontation entre Admète et son père Phérès, dont les arguments pour rester en vie sont loin d’être ridicules et donnent lieu à un vrai dilemme philosophique.

Cela dit, rien n’y fera, la malheureuse sera du convoi dont on ne revient pas…

Mais ce serait sans compter sur un petit coup de théâtre (à peine téléphoné, fin comme baobab, léger comme une dolmen), car, comme si le chagrin du deuil ne suffisait pas en la demeure d’Admète, qui est-ce qui vient se taper l’incruste pour le gîte et le couvert ? Je vous le donne en mille : Héraclès. Quel toupet cet Héraclès ! Mais bon, c’est Héraclès, quand même, sait-on jamais, on peut toujours avoir besoin d’un grand costaud…

Je vous laisse découvrir la fin de la pièce au cas où vous ne la connaîtriez pas. Une tragédie incontournable du répertoire classique, dont l'une des répliques (« Être et ne pas être passent cependant pour bien différents. ») est probablement à l'origine de la plus fameuse réplique shakespearienne dans Hamlet.

Et j’en finirai en vous confessant qu’elle n’est peut-être pas ce que j’aime le mieux dans le théâtre antique, loin s’en faut, mais qu’elle se laisse lire sans trop de déplaisir même si la mécanique est lourde et insistante par moments. Au demeurant, ceci n’est que mon avis du jour, et que vaudra-t-il mon misérable petit avis dans vingt-cinq siècles ?... pas grand-chose !

Il est toujours assez difficile de lire de la tragédie grecque sans une connaissance préalable des récits fondateurs de cette culture qui déjà, en elle-même, est assez complexe.

Les dieux y ont une part importante, les liens du sang également, le sens de l'honneur et le patriarcat y sont légion comme dans tout le bassin méditerranéen.

Dans le cas d'Andromaque, c'est bien évidemment de la Guerre de Troie qu'il faut avoir quelques notions. Savoir qu'Achille, le Grec, a tué Hector, le Troyen, époux d'Andromaque. Lequel Achille s'est fait dégommer le talon par Pâris, le frangin d'Hector, celui-là même qui a dérobé (sans trop de résistance) Hélène, engendrant la fameuse riposte guerrière.

En fin de compte, après dix ans de guerre et Troie dévastée, Andromaque est enlevée, en qualité tant de butin que d'esclave, et se trouve attribuée au fils d'Achille, Néoptolème. Contrainte et forcée au lit du fils du meurtrier de son mari (oui, je sais, cela devient un peu alambiqué, mais j'ai pourtant fait au plus simple), elle lui donne un fils.

Nonobstant, Néoptolème, non content de cette seule épouse-esclave, se marie en noces légitimes avec Hermione, c'est-à-dire la fille de la fautive Hélène. Le problème, ce coup-ci, c'est qu'Hermione n'arrive pas à avoir d'enfant de son légitime époux et commence à nourrir une rancœur à l'endroit de sa rivale troyenne, Andromaque.

Et donc, ni une ni deux, la solution pour elle, c'est de trucider la concurrente et le petiot, histoire de faire place nette. Je vous passe quelques péripéties, entre autre que Néoptolème est parti en voyage, qu'Oreste, au reste, traîne dans les parages, que Pélée, le vieux grand-père, père d'Achille, ne s'en laissera pas compter, qu'Hermione peut momentanément s'appuyer sur son père, le roi Ménélas, le vainqueur de la guerre de Troie, etc., etc.

Bon, c'est vrai, c'est assez intriqué et même, on se demande si Andromaque est véritablement l'héroïne de cette tragédie tant les satellites qui gravitent autour d'elle semble souvent plus importants et plus influents.

Quel est le thème de cette pièce ? C'est toujours délicat à dire si l'on n'est pas expert du monde hellénistique, ce qui est mon cas.

Pour ma part, je resitue cette œuvre dans le contexte de la guerre naissante du Péloponnèse que nous a si bien raconté Thucydide, à savoir qu'ici, un conflit est en train de naître de rien entre la Phtie de Pélée et la Laconie de Ménélas pour une simple histoire de jalousie entre deux femmes, risquant de susciter une guerre et le cortège de morts qui s'ensuivra, un peu à la façon de la guerre légendaire de Troie. Voilà pour le premier axe.

Le second axe me semble être l'injustice avec laquelle les dieux nous traitent et nous infligent des souffrances imméritées. La seule consolation que nous propose Euripide serait que, même s'ils sont vaches, les dieux ont cette forme d'impartialité qui consiste à être durs avec tout le monde. En somme, que quelle que soit notre condition, notre destin n'est jamais vraiment tendre.

Somme toute, une pièce un peu tarabiscotée mais intéressante selon moi d'un point de vue historique et ethnographique. Cependant, tout ceci n'est qu'un recueil d'interprétations qui me sont miennes, donc bien loin d'être une vérité avérée, autant dire, pas grand-chose.

Les dieux y ont une part importante, les liens du sang également, le sens de l'honneur et le patriarcat y sont légion comme dans tout le bassin méditerranéen.

Dans le cas d'Andromaque, c'est bien évidemment de la Guerre de Troie qu'il faut avoir quelques notions. Savoir qu'Achille, le Grec, a tué Hector, le Troyen, époux d'Andromaque. Lequel Achille s'est fait dégommer le talon par Pâris, le frangin d'Hector, celui-là même qui a dérobé (sans trop de résistance) Hélène, engendrant la fameuse riposte guerrière.

En fin de compte, après dix ans de guerre et Troie dévastée, Andromaque est enlevée, en qualité tant de butin que d'esclave, et se trouve attribuée au fils d'Achille, Néoptolème. Contrainte et forcée au lit du fils du meurtrier de son mari (oui, je sais, cela devient un peu alambiqué, mais j'ai pourtant fait au plus simple), elle lui donne un fils.

Nonobstant, Néoptolème, non content de cette seule épouse-esclave, se marie en noces légitimes avec Hermione, c'est-à-dire la fille de la fautive Hélène. Le problème, ce coup-ci, c'est qu'Hermione n'arrive pas à avoir d'enfant de son légitime époux et commence à nourrir une rancœur à l'endroit de sa rivale troyenne, Andromaque.

Et donc, ni une ni deux, la solution pour elle, c'est de trucider la concurrente et le petiot, histoire de faire place nette. Je vous passe quelques péripéties, entre autre que Néoptolème est parti en voyage, qu'Oreste, au reste, traîne dans les parages, que Pélée, le vieux grand-père, père d'Achille, ne s'en laissera pas compter, qu'Hermione peut momentanément s'appuyer sur son père, le roi Ménélas, le vainqueur de la guerre de Troie, etc., etc.

Bon, c'est vrai, c'est assez intriqué et même, on se demande si Andromaque est véritablement l'héroïne de cette tragédie tant les satellites qui gravitent autour d'elle semble souvent plus importants et plus influents.

Quel est le thème de cette pièce ? C'est toujours délicat à dire si l'on n'est pas expert du monde hellénistique, ce qui est mon cas.

Pour ma part, je resitue cette œuvre dans le contexte de la guerre naissante du Péloponnèse que nous a si bien raconté Thucydide, à savoir qu'ici, un conflit est en train de naître de rien entre la Phtie de Pélée et la Laconie de Ménélas pour une simple histoire de jalousie entre deux femmes, risquant de susciter une guerre et le cortège de morts qui s'ensuivra, un peu à la façon de la guerre légendaire de Troie. Voilà pour le premier axe.

Le second axe me semble être l'injustice avec laquelle les dieux nous traitent et nous infligent des souffrances imméritées. La seule consolation que nous propose Euripide serait que, même s'ils sont vaches, les dieux ont cette forme d'impartialité qui consiste à être durs avec tout le monde. En somme, que quelle que soit notre condition, notre destin n'est jamais vraiment tendre.

Somme toute, une pièce un peu tarabiscotée mais intéressante selon moi d'un point de vue historique et ethnographique. Cependant, tout ceci n'est qu'un recueil d'interprétations qui me sont miennes, donc bien loin d'être une vérité avérée, autant dire, pas grand-chose.

Voilà une tragédie d'Euripide que je n'ai vraiment pas appréciée. Loin, très loin du niveau de celles qui savent encore faire mouche de nos jours et que je prends plaisir à lire.

Ici, il nous rebat les oreilles avec un même et unique leitmotiv tout au long de la pièce, à savoir, le devoir d'allégeance aux dieux. Certes, ce thème est plutôt courant dans la tragédie grecque, je pense notamment à l'Ajax de Sophocle, mais qui lui jouissait d'une épaisseur allant bien au-delà de cette seule dimension.

Le titre doit vous donner une indication sur le dieu qui présentement se sent offensé, j'ai nommé Dionysos (Bacchus pour les Romains), le dieu du pinard, fils de Zeus et ayant grandi au creux de sa cuisse (pas besoin d'être sorti de la cuisse de Jupiter pour savoir ça).

Et donc, v'là t'y pas que le vilain Penthée, tout roi de Thèbes qu'il est, refuse de célébrer la gloire du dieu des pochetrons, lui dénie son statut de dieu, interdit qu'on se rende à sa fête (les bacchanales) et menace même explicitement les femmes (les bacchantes) qui oseraient braver l'interdiction de culte, et bla, bla, bla…

… et beaucoup de bla, bla, bla plus tard, le dieu, il est le plus beau le plus fort, l'outrecuidant, il est trucidé, la famille du roi, elle est bannie, et vous autres, ne vous avisez surtout pas de ne pas faire allégeance au dieu de la bibine, sans quoi, il vous en cuira.

Super ! quel puissant message d'édification des foules monsieur Euripide ! Pour le coup, les pédagogues grammairiens d'Hadrien qui se sont permis de faire disparaître plus de 80 % des tragédies de Sophocle, Eschyle et Euripide auraient bien pu la faire passer à la trappe celle-là car j'imagine qu'ils en ont sabrées d'autrement plus savoureuses.

Mais voilà, l'histoire est l'histoire et elle a ceci d'agaçant qu'on ne peut pas la refaire. Donc nous voilà avec ces Bacchantes entre les mains, une pièce, il est vrai, pas si fondamentalement différente des autres tragédies qui nous sont parvenues, mais dont le thème et la portée revêtent à mon sens un très faible intérêt de nos jours, sauf à titre paléo-ethographique.

Le seul point annexe qui m'a paru digne d'être mentionné est la raison pour laquelle Dionysos n'est pas de suite reconnu comme un dieu véritable. Certes il est issu d'une simple mortelle, mais là ne me semble pas être la principale cause de sa relative exclusion. Il est aussi et surtout étranger, originaire de l'actuelle Turquie, alors que nous sommes en terre grecque.

Intéressant d'un point de vue de la constitution de l'arsenal mythologique grec qui ressemble à une mosaïque de croyances issues des différentes parties de la zone hellénistique et qu'on s'est efforcé de faire concorder dans un ensemble (presque) cohérent. D'où également les divers noms dont sont affublés les dieux. Ici, Dionysos (aussi nommé Bacchos, Pyrigénès ou Pyrisporos) semble bien être l'héritier d'une tradition et d'un culte asiatique bricolé et intégré tardivement à la mythologie fondatrice grecque.

Donc pour en finir avec ces Bacchantes, si vous souhaitez lire une tragédie d'Euripide, je ne vous conseille en aucun cas celle-ci, à moins que vous ne fassiez une thèse sur la tradition viticole dans le bassin méditerranéen au premier millénaire avant notre ère, en tout cas, c'est mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.

Pardon Euripide d'être née vingt-trois siècles trop tard pour pouvoir apprécier votre pièce à sa juste valeur.

Ici, il nous rebat les oreilles avec un même et unique leitmotiv tout au long de la pièce, à savoir, le devoir d'allégeance aux dieux. Certes, ce thème est plutôt courant dans la tragédie grecque, je pense notamment à l'Ajax de Sophocle, mais qui lui jouissait d'une épaisseur allant bien au-delà de cette seule dimension.

Le titre doit vous donner une indication sur le dieu qui présentement se sent offensé, j'ai nommé Dionysos (Bacchus pour les Romains), le dieu du pinard, fils de Zeus et ayant grandi au creux de sa cuisse (pas besoin d'être sorti de la cuisse de Jupiter pour savoir ça).

Et donc, v'là t'y pas que le vilain Penthée, tout roi de Thèbes qu'il est, refuse de célébrer la gloire du dieu des pochetrons, lui dénie son statut de dieu, interdit qu'on se rende à sa fête (les bacchanales) et menace même explicitement les femmes (les bacchantes) qui oseraient braver l'interdiction de culte, et bla, bla, bla…

… et beaucoup de bla, bla, bla plus tard, le dieu, il est le plus beau le plus fort, l'outrecuidant, il est trucidé, la famille du roi, elle est bannie, et vous autres, ne vous avisez surtout pas de ne pas faire allégeance au dieu de la bibine, sans quoi, il vous en cuira.

Super ! quel puissant message d'édification des foules monsieur Euripide ! Pour le coup, les pédagogues grammairiens d'Hadrien qui se sont permis de faire disparaître plus de 80 % des tragédies de Sophocle, Eschyle et Euripide auraient bien pu la faire passer à la trappe celle-là car j'imagine qu'ils en ont sabrées d'autrement plus savoureuses.

Mais voilà, l'histoire est l'histoire et elle a ceci d'agaçant qu'on ne peut pas la refaire. Donc nous voilà avec ces Bacchantes entre les mains, une pièce, il est vrai, pas si fondamentalement différente des autres tragédies qui nous sont parvenues, mais dont le thème et la portée revêtent à mon sens un très faible intérêt de nos jours, sauf à titre paléo-ethographique.

Le seul point annexe qui m'a paru digne d'être mentionné est la raison pour laquelle Dionysos n'est pas de suite reconnu comme un dieu véritable. Certes il est issu d'une simple mortelle, mais là ne me semble pas être la principale cause de sa relative exclusion. Il est aussi et surtout étranger, originaire de l'actuelle Turquie, alors que nous sommes en terre grecque.

Intéressant d'un point de vue de la constitution de l'arsenal mythologique grec qui ressemble à une mosaïque de croyances issues des différentes parties de la zone hellénistique et qu'on s'est efforcé de faire concorder dans un ensemble (presque) cohérent. D'où également les divers noms dont sont affublés les dieux. Ici, Dionysos (aussi nommé Bacchos, Pyrigénès ou Pyrisporos) semble bien être l'héritier d'une tradition et d'un culte asiatique bricolé et intégré tardivement à la mythologie fondatrice grecque.

Donc pour en finir avec ces Bacchantes, si vous souhaitez lire une tragédie d'Euripide, je ne vous conseille en aucun cas celle-ci, à moins que vous ne fassiez une thèse sur la tradition viticole dans le bassin méditerranéen au premier millénaire avant notre ère, en tout cas, c'est mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose.

Pardon Euripide d'être née vingt-trois siècles trop tard pour pouvoir apprécier votre pièce à sa juste valeur.

Euripide le dit à travers le coryphée : c’est lorsqu’il n’y a plus d’espoir (ce sale espoir) que le tragique surgit. Les dieux sont omniprésents tout au long de la pièce : dans les rites, les oracles, le char de Médée. Les discours de celle-ci sont parcourus par de nombreuses allusions à la condition féminine et à la sexualité.

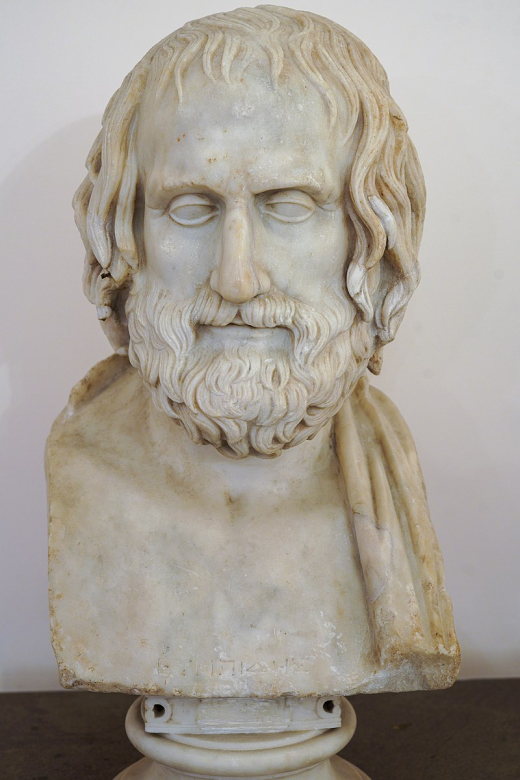

Difficile de voir en Euripide un génial innovateur en ce début de XXIème siècle, lui qui représente l'origine de l'origine, la tranchée de fondation de tout un pan de la littérature occidentale, et pourtant, et pourtant...

Les chiffres commencent à perdre leur signification quand on essaie de se figurer qu'il écrivait il y a environ 2450 ans. Histoire de nous resituer chronologiquement le personnage, on peut dire qu'il vivait au moment où les Celtes commençait à venir s'installer dans ce qui allait bientôt devenir la Gaule celtique. Ça laisse rêveur, non ? de s'imaginer ce que pouvait être le travail et les motivations d'un écrivain dramatique au moment où les Gaulois étaient encore des envahisseurs sur notre territoire !

Bref, revenons à nos moutons de Panurge. Euripide est le troisième des trois grands tragédiens grecs (Eschyle, Sophocle, Euripide) qui nous sont parvenus. On sait qu'il en a existé d'autres et que, très probablement, comme pour à peu près tous les grands hommes, ils sont à la fois uniques et à la fois la suprême représentation d'une tendance, car rien ne tombe jamais du ciel ou n'apparaît de rien.

Bien sûr il faut replacer les pièces d'Euripide dans leur contexte religieux, social et politique (apogée de la démocratie athénienne, qui vit d'ailleurs ses derniers moments sous Euripide) dont j'ai déjà abondamment parlé à propos de Sophocle et auquel je vous renvois si cela vous intéresse car j'ai peur de lasser par mes redites.

Euripide est celui des trois qui s'est le moins fait dégraisser à l'époque romaine, mais tout de même, seule 18 de ses tragédies nous sont encore accessibles sur probablement plus de 90 et un seul drame satyrique sur un certain nombre mais qui est sujet à discussion. Pendant l'ère byzantine, trois seulement de ces tragédies (Hécube, Oreste et les Phéniciennes) étaient autorisées à la représentation. Ses tragédies s'organisent principalement autour de deux axes : 1) les Atrides, qui concernent la tradition de la maison royale d'Argos, c'est-à-dire en gros la Guerre de Troie et ses suites ; 2) les Labdacides, qui concernent la tradition de la famille royale de Thèbes, soit en gros la famille d’Œdipe et de Dionysos.

Le public auquel s'adressait ces pièces connaissait parfaitement les traditions orales ou écrites (par exemple l'Iliade d'Homère) auxquelles elles faisaient référence. De nos jours, tout ceci est un peu abscons et intriqué mais avec un peu de persévérance on y arrive tout de même.

Ainsi, Hélène, Electre, Oreste, Iphigénie à Aulis, Iphigénie en Tauride, les Troyennes, Andromaque ou Hécube par exemple font partie du groupe des Atrides (du nom d'Atrée, le père d'Agamemnon et de Ménélas, celui qui s'est fait ravir Hélène par Pâris) et se comprennent d'autant mieux qu'on sera au point avec la guerre de Troie. Si tel n'est pas le cas et que vous souhaitez tout de même y voir plus clair, je vous conseille simplement de lire le prologue d'Oreste qui retrace l'arbre généalogique quasi complet des Atrides.

Les tragédies d'Euripide font la part belle à la psychologie des personnages, ce qui est sa grande innovation par rapport à ses prédécesseurs. On sait également qu'il a réduit l'importance du chœur et du coryphée (qui joue un rôle d'intermédiaire entre les acteurs et le public), probablement pour renforcer l'empathie des spectateurs avec ses acteurs qui traversaient tant d'épreuves. Il faut donc le voir comme une tentative d'incursion vers plus de réalisme (je sais, cela paraît difficile tellement les pièces nous semblent artificielles de nos jours, mais c'est le petit effort que réclame la bonne intelligence de ces écrits d'il y a plusieurs millénaires).

On pourrait encore discuter longtemps des qualités et des mérites (réels ou supposés) de ces tragédies, mais je sens que je commence à être longue et j'en terminerais donc avec un tout petit conseil hautement subjectif, à savoir mes pièces favorites, et c'est certainement à Hécube et à Oreste que je décerne mes lauriers, mais que valent mes lauriers ? pas grand-chose.

Les chiffres commencent à perdre leur signification quand on essaie de se figurer qu'il écrivait il y a environ 2450 ans. Histoire de nous resituer chronologiquement le personnage, on peut dire qu'il vivait au moment où les Celtes commençait à venir s'installer dans ce qui allait bientôt devenir la Gaule celtique. Ça laisse rêveur, non ? de s'imaginer ce que pouvait être le travail et les motivations d'un écrivain dramatique au moment où les Gaulois étaient encore des envahisseurs sur notre territoire !

Bref, revenons à nos moutons de Panurge. Euripide est le troisième des trois grands tragédiens grecs (Eschyle, Sophocle, Euripide) qui nous sont parvenus. On sait qu'il en a existé d'autres et que, très probablement, comme pour à peu près tous les grands hommes, ils sont à la fois uniques et à la fois la suprême représentation d'une tendance, car rien ne tombe jamais du ciel ou n'apparaît de rien.

Bien sûr il faut replacer les pièces d'Euripide dans leur contexte religieux, social et politique (apogée de la démocratie athénienne, qui vit d'ailleurs ses derniers moments sous Euripide) dont j'ai déjà abondamment parlé à propos de Sophocle et auquel je vous renvois si cela vous intéresse car j'ai peur de lasser par mes redites.

Euripide est celui des trois qui s'est le moins fait dégraisser à l'époque romaine, mais tout de même, seule 18 de ses tragédies nous sont encore accessibles sur probablement plus de 90 et un seul drame satyrique sur un certain nombre mais qui est sujet à discussion. Pendant l'ère byzantine, trois seulement de ces tragédies (Hécube, Oreste et les Phéniciennes) étaient autorisées à la représentation. Ses tragédies s'organisent principalement autour de deux axes : 1) les Atrides, qui concernent la tradition de la maison royale d'Argos, c'est-à-dire en gros la Guerre de Troie et ses suites ; 2) les Labdacides, qui concernent la tradition de la famille royale de Thèbes, soit en gros la famille d’Œdipe et de Dionysos.

Le public auquel s'adressait ces pièces connaissait parfaitement les traditions orales ou écrites (par exemple l'Iliade d'Homère) auxquelles elles faisaient référence. De nos jours, tout ceci est un peu abscons et intriqué mais avec un peu de persévérance on y arrive tout de même.

Ainsi, Hélène, Electre, Oreste, Iphigénie à Aulis, Iphigénie en Tauride, les Troyennes, Andromaque ou Hécube par exemple font partie du groupe des Atrides (du nom d'Atrée, le père d'Agamemnon et de Ménélas, celui qui s'est fait ravir Hélène par Pâris) et se comprennent d'autant mieux qu'on sera au point avec la guerre de Troie. Si tel n'est pas le cas et que vous souhaitez tout de même y voir plus clair, je vous conseille simplement de lire le prologue d'Oreste qui retrace l'arbre généalogique quasi complet des Atrides.

Les tragédies d'Euripide font la part belle à la psychologie des personnages, ce qui est sa grande innovation par rapport à ses prédécesseurs. On sait également qu'il a réduit l'importance du chœur et du coryphée (qui joue un rôle d'intermédiaire entre les acteurs et le public), probablement pour renforcer l'empathie des spectateurs avec ses acteurs qui traversaient tant d'épreuves. Il faut donc le voir comme une tentative d'incursion vers plus de réalisme (je sais, cela paraît difficile tellement les pièces nous semblent artificielles de nos jours, mais c'est le petit effort que réclame la bonne intelligence de ces écrits d'il y a plusieurs millénaires).

On pourrait encore discuter longtemps des qualités et des mérites (réels ou supposés) de ces tragédies, mais je sens que je commence à être longue et j'en terminerais donc avec un tout petit conseil hautement subjectif, à savoir mes pièces favorites, et c'est certainement à Hécube et à Oreste que je décerne mes lauriers, mais que valent mes lauriers ? pas grand-chose.

Voici une excellente version du mythe de Médée.

Je ne vais pas le redétailler – l’ayant déjà fait pour la pièce de Corneille. Pour rappel, Médée est une magicienne. Tombée amoureuse de Jason, elle l’a aidé à récupérer la Toison d’Or. Elle est prête à tout pour lui : tuer son propre frère, éliminer l’usurpateur du trône de son homme, toujours avec la manière (plutôt cruelle et ne manquant pas d’originalité). Ils vivent ensemble à Corinthe jusqu’à ce que Jason – quel enfoiré ! – la largue pour la fille du roi Créon. Médée est sommée de quitter Corinthe. Ainsi trahie, elle se venge de la pire des façons : elle tue la fille du roi en lui envoyant en cadeau un voile empoisonné qui s’enflamme au contact (le roi y passe aussi d’ailleurs) et abat ses propres enfants afin de laisser Jason sans descendance.

Euripide n’insiste pas sur la magie de Médée, ni ne fait intervenir de dieux. C’est une femme qui agit, certes prête à tout et douée dans l’art du poison, mais surtout une femme qui met son intelligence au service de ses crimes. La magie n’apparaît guère qu’à la toute fin. Elle est une femme à bout de nerfs face à Jason qu’elle pourrit d’insultes et qui se défend si mal (« oui tu comprends, je fais ça pour nos enfants, pour qu’ils soient à l’aise, vois le bon côté des choses ». Un enfoiré je vous dis). Elle ne prend pas sa décision de gaieté de cœur ; le chœur d’ailleurs essaie de l’en dissuader. Elle hésitera longtemps à tuer ses enfants.

Elle met beaucoup d’intelligence dans la manipulation de Jason. Euripide emploie à nouveau beaucoup ses phrases à double sens – un sens pour l’interlocuteur, un autre à destination des spectateurs qui savent ce qui se trame –, par exemple quand elle dit :

« Prenez ces cadeaux de noces, enfants, et allez les porter de vos mains à la princesse – cette jeune épouse que cela va mettre au paradis – pour les lui offrir »

Mettre au paradis : en apparence cela veut dire « en joie », et sous l’apparence c’est à prendre littéralement « cela va la tuer ». J’adore.

Les scènes de mort, même si elles se passent en coulisse, sont délicieusement insupportables.

L’auteur incruste toujours quelques éléments sociaux de son Athènes contemporaine. Dans Médée, il parle avec amertume à travers son héroïne de l’hostilité que rencontre les intellectuels comme Socrate ou lui-même : pour l’opinion, ce sont soit des inutiles et fainéants, soit des gens qui se croient supérieurs et peuvent saper l’autorité des croyances et des coutumes.

Il faut bien avouer que j’ai du mal à considérer Médée avec compassion. Tuer ses enfants… ça ne passe pas. Jason, en revanche, a beaucoup baissé dans mon estime depuis que je connais son attitude. Venant de terminer Ada ou la beauté des nombres, de Catherine Dufour, je trouve que la condition féminine ne s’est guère amélioré entre l’Athènes antique et l’Angleterre victorienne.

Je ne vais pas le redétailler – l’ayant déjà fait pour la pièce de Corneille. Pour rappel, Médée est une magicienne. Tombée amoureuse de Jason, elle l’a aidé à récupérer la Toison d’Or. Elle est prête à tout pour lui : tuer son propre frère, éliminer l’usurpateur du trône de son homme, toujours avec la manière (plutôt cruelle et ne manquant pas d’originalité). Ils vivent ensemble à Corinthe jusqu’à ce que Jason – quel enfoiré ! – la largue pour la fille du roi Créon. Médée est sommée de quitter Corinthe. Ainsi trahie, elle se venge de la pire des façons : elle tue la fille du roi en lui envoyant en cadeau un voile empoisonné qui s’enflamme au contact (le roi y passe aussi d’ailleurs) et abat ses propres enfants afin de laisser Jason sans descendance.

Euripide n’insiste pas sur la magie de Médée, ni ne fait intervenir de dieux. C’est une femme qui agit, certes prête à tout et douée dans l’art du poison, mais surtout une femme qui met son intelligence au service de ses crimes. La magie n’apparaît guère qu’à la toute fin. Elle est une femme à bout de nerfs face à Jason qu’elle pourrit d’insultes et qui se défend si mal (« oui tu comprends, je fais ça pour nos enfants, pour qu’ils soient à l’aise, vois le bon côté des choses ». Un enfoiré je vous dis). Elle ne prend pas sa décision de gaieté de cœur ; le chœur d’ailleurs essaie de l’en dissuader. Elle hésitera longtemps à tuer ses enfants.

Elle met beaucoup d’intelligence dans la manipulation de Jason. Euripide emploie à nouveau beaucoup ses phrases à double sens – un sens pour l’interlocuteur, un autre à destination des spectateurs qui savent ce qui se trame –, par exemple quand elle dit :

« Prenez ces cadeaux de noces, enfants, et allez les porter de vos mains à la princesse – cette jeune épouse que cela va mettre au paradis – pour les lui offrir »